[21 décembre 2023]

Par Alain Depocas

Ne m’oublie pas. Collection Jean-Marie Donat

Entre nos murs – Téhéran, Iran 1956–2014

3.07.2023 – 24.09.2023

Les toujours étourdissantes Rencontres de la photographie d’Arles proposent, année après année, un programme hétérogène sans regroupement thématique significatif. Malgré tout, des propositions finissent par se démarquer. En 2023, ce fut le cas de Ne m’oublie pas, composée d’images issues de la collection Jean-Marie Donat1, et Entre nos murs – Téhéran, Iran 1956–2014, constituée de photographies trouvées dans une maison abandonnée. La signifiance de ces deux corpus émergeait moins du contexte de production initiale que d’un travail de révélation, œuvré par des commissaires.

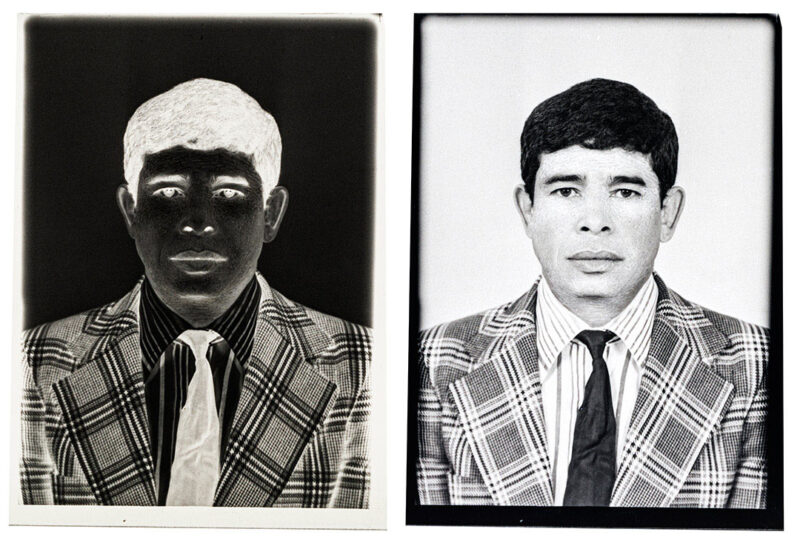

Montée par Jean-Marie Donat lui-même, Ne m’oublie pas2 réunit plus de 2000 images produites entre 1966 et 1985 par le Studio Rex, petite entreprise familiale marseillaise située dans le quartier populaire de Belsunce, un lieu d’immigration et de passage. C’est dans le studio ouvert dans les années 1920 par Assadour Keussayan, un réfugié arménien, que des milliers d’étrangers, principalement en provenance d’Afrique du Nord et des régions subsahariennes, transitaient, en attente de recevoir leurs papiers. Ces gens s’y rendaient pour obtenir des photos d’identité. Outre ce format standardisé, produit pour des besoins administratifs, l’exposition comprend trois types d’images : des photos de studio, avec décors et accessoires ; des photos des familles restées au pays, précieusement gardées sur soi et destinées à être agrandies, retouchées, colorisées ; enfin, des photomontages qui combinent celles-ci avec des portraits plus récents, obtenant des simulations de réunions familiales et même de mariages.

La scénographie mettait en valeur autant l’accumulation d’images que leurs singularités. Des murs entiers couverts de caissons lumineux présentaient des centaines de négatifs, formant des mosaïques de petits portraits anonymes qui réduisaient les individus à des sujets normés et évoquaient la pratique du bertillonnage3. La quantité d’images en elle-même ajoute une dimension. Selon Jean-Marie Donat, « c’est l’accumulation qui finit par faire sens4 ». À ces ensembles où se manifeste une différence répétitive, ou plutôt, la répétition de la différence, s’opposaient des agrandissements de portraits, qui brisaient la sérialité et faisaient surgir les individualités. Quelques vues du studio lui-même, ainsi que des artéfacts tels que des boîtes de papier argentique, faisaient écho à ces grands formats et rappelaient le contexte de production des images.

Les poses et mises en scène des photos de studio faisaient également contrepoids à l’anonymat de la sérialité. Selon les accessoires présents dans la composition, l’interprétation des images envoyées aux proches restés au village variait. Une valise pouvait être le signe d’un éventuel retour, alors qu’un manteau, inversement, pouvait signifier que l’on s’était acclimaté à l’Europe. Les images les plus touchantes étaient les photos de famille, retouchées et colorisées : s’en dégage toute la charge émotionnelle qu’elles représentent aux yeux de ceux qui ont pris la peine de les transporter avec eux. Leurs mise en valeur et agrandissement renforcent leur pouvoir.

Paradoxalement, la plupart de ces images se retrouvent aujourd’hui exposées parce que personne n’est venu les récupérer au studio marseillais. C’est l’abandon par leurs propriétaires, peut-être déjà ailleurs, peut-être incapables de payer pour elles, qui rend possible la collection.

Avant la révolution. Conçue par Sogol & Joubeen Studio, Entre nos murs – Téhéran, Iran 1956–2014 regroupait des photographies prises par une famille iranienne entre 1956 et 1979. La période, qui correspond à la construction de la maison familiale, prend fin avec le déclenchement de la révolution islamique. Parents et enfants fuient alors à l’étranger, abandonnant la demeure et son contenu, en espérant y revenir un jour.

C’est dans le domicile même, avant sa démolition, que les commissaires de l’exposition, Sogol Kashani et Joubeen Mireskandari, ont découvert les photographies. Ils ont répertorié et protégé de la disparition de nombreux objets, dont une importante quantité d’images et de films de famille, des disques, des périodiques. L’ensemble permet de comprendre la réalité iranienne à une époque où l’occidentalisation était très présente. Le corpus d’Entre nos murs reflétait ce mode de vie qui a pris fin soudainement en 1979.

L’exposition a été pensée à l’image de la maison, ou plutôt en fonction de ses traces et des documents et artéfacts qui la représentent. La première photographie de l’exposition montrait un homme en complet, au milieu d’un champ. Il se tient à l’endroit du futur immeuble. Suivaient des images du chantier, puis du projet terminé et du passage des années, avec la végétation qui grandit, tout comme la famille. L’exposition était complétée par une maquette du bâtiment et une frise temporelle résumant les principaux moments, allant de la construction à la disparition de la maison et à son remplacement par une autoroute et des appartements, conséquence de l’incessant développement de la ville. Ce que donnait à voir l’exposition était autant une maison et une vie familiales, que les vestiges d’une époque révolue à jamais, celle des aspirations sociales à l’occidentale d’avant 1979.

Kashani et Mireskandari affirment avoir voulu faire de cette exposition un « petit musée » de la maison. Les commissaires expliquent leur démarche comme une sorte d’enquête, dont la méthodologie relève entre autres de l’archéologie. Le duo a fouillé les lieux, récupéré des objets, du mobilier et utilisé ces artéfacts, ainsi que la correspondance laissée par la famille, pour reconstituer une époque, dans ce qui ressemble à une tentative d’épuisement des vestiges d’un espace domestique disparu. Le projet final consistera à reconstruire la maison telle qu’elle était, jusqu’à en reproduire le mobilier. Une sorte d’ultime exhumation, de réelle représentation.

La genèse d’Entre nos murs – Téhéran, Iran 1956–2014 est bien différente de celle de Ne m’oublie pas, mais les expositions partagent des similitudes. Dans les deux cas, il s’agit d’un travail de relecture par lequel les commissaires redonnent du sens4 à des corpus photographiques. Ces expositions présentent des ensembles « fragiles », sauvés de la disparition, des photographies abandonnées par leurs créateurs et par leurs sujets.

Que disent ces deux expositions de l’image photographique ? Il est bien difficile, si l’on considère les images une à une, individuellement, d’évacuer la fonction indicielle, de ne pas penser qu’il y a enregistrement du réel par l’appareil photo. Mais ces traces fidèles, une fois accumulées, regroupées en corpus, organisées, finissent par faire émerger des récits complexes, où se révèlent la fragilité des liens mémoriels et la menace de l’oubli.

2 Le titre provient d’une phrase inscrite au dos d’une photographie.

3 Il s’agit d’une technique d’identification des criminels mise au point par le criminologue français Alphonse Bertillon en 1879 et qui repose sur la biométrie et la photographie.

4 Le Monde, 1er juillet 2023.

Alain Depocas a étudié l’histoire de l’art à l’Université de Montréal. Son mémoire de maîtrise porte sur les diverses approches de la théorisation de la photographie et leurs paradoxes. Il a travaillé comme documentaliste au Musée d’art contemporain de Montréal, pour ensuite diriger le Centre de recherche et de documentation de la Fondation Daniel Langlois. Il fut chargé de programmes au Conseil des arts et des lettres du Québec, avant de s’octroyer du temps pour se consacrer au développement d’une pratique photographique.