[Automne 2017]

Par Sylvain Campeau

Il m’a souvent semblé qu’existaient deux versants, complémentaires, qui pouvaient rendre compte de ce qui constituait l’esthétique propre de Joan Fontcuberta. Un premier pourrait regrouper des œuvres comme Fauna Secreta, Sputnik, L’Artiste et la photographie, le projet Miracles et cie. Toutes sont des séries où l’image photographique se présente comme témoignage délirant, trace d’un réel inventé, artefact probant d’une réalité construite sur la base de ce médium perçu comme purement documentaire. Puis il en est un autre où la vérité de la photographie passe par sa réalité plane, son contact apparemment immédiat, comme papier photosensible, avec une matière dont elle s’imprègne. Je pense ici à des séries comme Constellations, s’offrant comme saisies de ciels étoilés mais qui sont en fait les photogrammes des insectes écrasés sur le pare-brise de sa voiture lors des déplacements de l’artiste. D’autres jouent de l’évocation de cette empreinte, comme Hémogrammes, en ces images de sang séché, les Frottogrammes, Palimpsestes et Terrains vagues où l’empreinte d’un photogramme n’est jamais loin de l’intervention directe sur papier, propre à créer des images jetées directement sur la matière sensible de l’épreuve ou se montrant comme tel. Dans ce passage de l’un à l’autre de ces versants, la photographie se mesure à un enjeu de véridicité. Mais celle-ci peut-elle être appréhendée dans son rapport au réel ou doit-elle être réduite à sa réalité plastique, son statut d’empreinte par contact, son imprégnation de matières chimiques ? L’image, rappelons-le, dans sa dimension analogique, est coprésence, témoignage de ce qui a déjà été mis en présence avec l’appareil. Dans le cas des premiers exemples offerts, il s’agit de la réalité suggérée d’événements, témoignages narrativisés de faits présentés comme effectifs. Dans le deuxième cas, c’est la vérité du contact qui était sollicité. Il en va comme si c’était le statut même de la photographie, sa capacité documentaire qui était évoqué, dans un premier ensemble de faits présentés comme réalité, alors que la seconde série réduit les opérations à des matières en contact et que là résiderait la véritable réalité de l’image, des images.

Certes, il y a eu depuis les séries Orogénèse et Googlegrammes où l’image photographique s’est mesurée à sa dispersion, à son incroyable démultiplication et à la manière dont elle se trouve changée par sa version numérique et son absorption par le Web, la rendant ainsi protéiforme et ubiquitaire. On était désormais dans le royaume du numérique, moins concerné par la réalité plastique de l’image, qui paraît ne plus obéir à cette réalité, que par sa fluidité, son inaptitude, de nature dirait-on, à se fixer quelque part, sinon pour un court intervalle de temps.

Bref, il en va comme si la production de cet artiste évoluait au gré de la manière (des manières) dont peut se penser et s’éprouver la photographie, sur le fil des modifications que sa matière et sa portée ont bien pu subir. Aussi peut-on comprendre la pratique de l’artiste comme assez exemplaire de ce que subit la photographie dans les modifications qu’engendrent son absorption par le numérique et sa soumission subséquente aux impératifs d’une dissémination à travers tous les réseaux imaginables, mis en place depuis cette altération fondamentale. Altération magnifiquement mise à l’épreuve de l’esprit inquisiteur et innovateur (et intellectuellement frondeur) d’un Joan Fontcuberta.

C’est ainsi qu’il faut aborder la mise en commun et en comparaison, presque, des séries exposées dans l’exposition Trauma1, dans les salles d’Occurrence, puis de VU, à Québec. Ces séries sont au nombre de trois : Blow Up Blow Up, Gastrópoda et Trauma, qui donne son nom à tout l’assortiment.

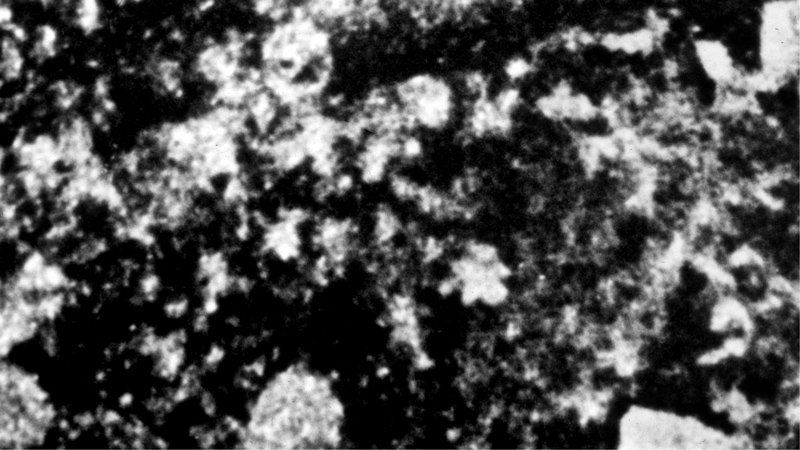

La première salle de la galerie expose de larges pans de Blow Up Blow Up. Cet ensemble de trois images collées, en deux composés distincts, fait évidemment référence au célèbre film Blow-Up de Michelangelo Antonioni, de 1966, si souvent cité dans de savantes analyses sur le statut de l’image. Thomas, dont le personnage aurait été inspiré, raconte-t-on, par David Bailey, est un photographe de mode un rien déjanté, à l’allure et au comportement typique d’une bohème des années 1960. Son rapport au temps semble calqué sur le mode photographique, parfois frénétique dans sa pratique, parfois lent et absent à ce qui se passe devant lui, selon qu’il est en régime de chasse à l’image ou non. À l’affût ou au repos, il prend et abandonne tout de suite ce qu’il capte, c’est selon. Le hasard le conduit dans un parc où il prend en image un couple d’amants, dont le comportement est un rien étrange. C’est lorsqu’il agrandit les images, car il est d’un temps où cela se faisait encore, qu’il suit le fil d’un regard consterné de la femme pour arriver à distinguer, confusément dans le grain surdimensionné des sels d’argent, les images d’un cadavre et du pistolet d’un tireur embusqué. Il retourne au parc pour confirmer ses saisies, mais tout a disparu. Rien ne vient attester de la réalité de ce qu’il n’a pas vu, de prime abord, mais bien saisi malgré lui, par ce que peut voir la photographie.

Ce sont ces agrandissements impressionnants que Joan Fontcuberta a suspendus sur fils, comme on le fait d’une image qui sèche encore depuis sa révélation. Sauf qu’ici ces reprises des images ont été effectuées au moyen d’un appareil numérique, superposant à la facture du grain de la version originale analogique le rendu du pixel ! Passé cela, on se bute ici encore au statut ambigu de l’image comme épreuve du réel. Cela, on le sait, a été dit et redit. Mais l’artiste voit en cet extrait la manifestation d’un projet critique de longue haleine, dont la fortune interprétative s’étend jusqu’à aujourd’hui. Il y ajoute même, dans la sagacité friponne qu’on lui connaît, une dernière étape. Ce qui est vu ici, autant dans les images photographiques que dans l’extrait vidéo où Thomas scrute l’image en l’agrandissant sans cesse, c’est, plutôt qu’un assassinat tangible, celui, figuré, de la représentation même.

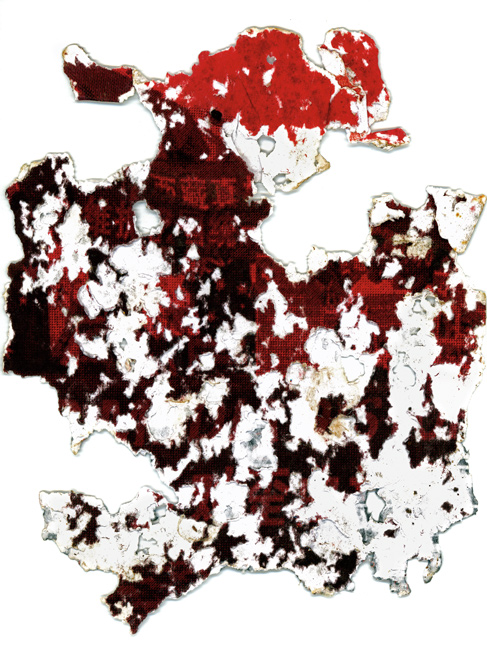

La seconde série, Gastrópoda, repose sur la voracité des escargots et leur propension à privilégier, comme aliment, photographies et cartons d’invitation. Définis comme auteurs par délégation, ces petits mollusques lacèrent le papier jusqu’à permettre de révéler les entrailles de la matière, dépositaire des images chimiques ou numériques. Ils sont à l’avenant de notre rôle de consommateurs d’images, alors que nous ne cessons de prendre et reprendre des images diverses, les volant, les ingérant et les recyclant comme eux, à l’aide de nos outils post-modernes et post-photographiques, comme les réseaux sociaux et autres supports. Ce sont les restes de cette consommation jamais totalement achevée que montrent les images de l’artiste.

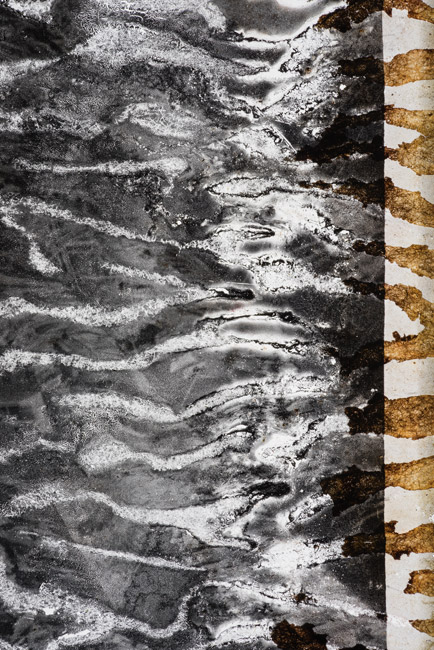

Trauma permet de clore la boucle, de revenir sur la matérialité de l’image comme empreinte physicochimique, de ce qui a été largement abandonné par le virage numérique. Joan Fontcuberta s’est approprié des images en provenance d’archives. Images abîmées par le temps, maculées, accumulant les traces d’une chimie devenue folle, elles rendent compte de la matière première de la photographie, l’image résultant d’une densification de sels d’argent produite par l’effet de la lumière. En cela, ce dernier opus s’apparente à Constellations, pour une. Ou à d’autres, plus anciennes, comme Ría de Bilbao, de 1993-1994, où, sur le fond d’images d’un quartier industriel de Bilbao bientôt détruit pour faire place au Musée Guggenheim, il surimpose les photogrammes d’objets trouvés sur les lieux de cette friche.

De ces images à haut potentiel de nostalgie à celles de Trauma, il n’y a qu’un pas. Sauf que cette série plus récente, cette introspection de la matière photographique apparaît, sur le fond des bouleversements révélés par la post-photographie dont l’artiste s’est fait l’un des révélateurs, comme une sorte d’autopsie, opérée sur le corps encore chaud de la matière-mère.

L’œuvre de Joan Fontcuberta s’interroge sur les effets du réel et sur la capacité de vérité générée par l’image technologique, dans une volonté de dénonciation des discours autoritaires dans le contexte de l’information et de la connaissance. Il porte également sur la nature et les fonctions de l’image dans la culture numérique. Son travail a été exposé et est collectionné par d’importantes institutions à l’échelle internationale et a fait l’objet de nombreuses distinctions. Hormis son travail d’artiste visuel orienté vers le champ de la photographie, Fontcuberta développe une activité plurielle comme enseignant, écrivain et commissaire d’exposition. Pandora’s Camera, son plus récent livre sur la photographie, vient de paraître en français aux Éditions textuel sous le titre Le boîtier de Pandore. La photographie après la photographie.

Sylvain Campeau collabore à de nombreuses revues canadiennes et européennes. Il est aussi l’auteur des essais Chambre obscure : photographie et installation, Chantiers de l’image et Imago Lexis de même que de cinq recueils de poésie. En tant que commissaire, il a également à son actif une trentaine d’expositions.