[Printemps-été 2018]

Par James D. Campbell

Cette exposition a réuni, sur le principe des regards croisés, des images fortes et évocatrices du site d’origine récemment abandonné de l’hôpital Royal Victoria. Onze artistes montréalais ont été invités par le Centre des arts et du patrimoine RBC du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) à visiter l’endroit. Les bâtiments étaient inoccupés depuis le déménagement de l’hôpital au nouveau site Glen en 2015, et on a demandé aux onze photographes de choisir des lieux pour réaliser des prises de vue photographiques. Accompagnés du Dr Jonathan Meakins, directeur du Centre des arts et du patrimoine (et ancien directeur du service de chirurgie au Royal Victoria, au CUSM puis à l’Oxford University) et d’Alexandra Kirsh, conservatrice du Centre, les photographes ont parcouru de fond en comble le complexe désaffecté à la recherche d’espaces qui les toucheraient ou les inspireraient. En tout, deux visites ont eu lieu en compagnie de la conservatrice : l’une pour se faire une idée des différentes vues potentielles et l’autre pour prendre les photos. Le résultat de ces explorations à pied, des recherches menées sur place et de visions artistiques non conformistes est un ensemble captivant de 11 images qui donne des perspectives totalement différentes de cet hôpital vide, réalisées par les artistes réputés que sont Raymonde April, Michel Campeau, Serge Clément, Luc Courchesne, Yan Giguère, Angela Grauerholz, Marie-Jeanne Musiol, Roberto Pellegrinuzzi, Yann Pocreau, Gabor Szilasi et Chih-Chien Wang.

Détail d’une fenêtre, Hôpital Royal Victoria (2017), de Raymonde April, est une image classique de son travail, dans un sens, en cela qu’elle photographie une fenêtre, à la fois comme sujet et comme seuil. Parmi l’abondance des lieux et des centres d’intérêt possibles, elle a choisi une fenêtre par laquelle passe la lumière, quoique dans un état apparent de délabrement, reflet des choses organiques elles-mêmes. April se concentre toujours sur des « faits concrets » de notre existence, que ce soit dans les centres urbains, ici à l’hôpital, ou encore à la campagne, et pourtant elle évoque chaque fois quelque chose de numineux avant ou après ces faits. Cette image a en elle une dimension de compression latérale et verticale semblable à ce que l’on trouve dans le Christ mort (1521), de Hans Holbein. La poïétique qui traverse toute l’œuvre d’April, l’ouverture que cette dernière a sur le monde, tout cela s’exprime significativement ici.

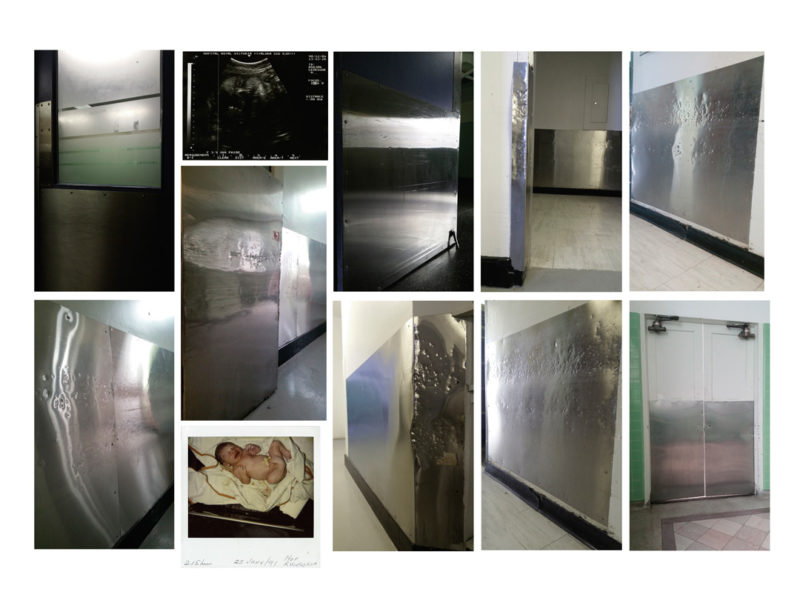

Baby Philomène Royal (1991-2017) (2017), de Michel Campeau, est un collage construit autour de la photo d’un bébé né en 1991. Les images qui l’entourent représentent des surfaces en acier inoxydable, en plus d’une autre qui est peut-être une analyse d’anomalie, une image d’échographie détaillée qui montre le corps du bébé et où l’on voit la position du placenta, le cordon ombilical, le liquide amniotique, l’utérus et le col utérin. Le bébé qui pleure dans le quart inférieur gauche de la composition est pris en étau entre les images des murs en acier, étreint par une technologie qui le presse de tous côtés, le métal sans âme contrastant avec la peau du nouveau-né, à la façon d’une armature extérieure conçue pour le protéger.

Royal Vic_002 – Montréal, Québec (2017), de Serge Clément, est une image qui nous plonge dans une pièce sombre à un moment que l’on devine grave (peut-être un patient dont l’état s’est détérioré pendant la nuit), la silhouette éthérée d’une infirmière, sans doute, qui se déplace rapidement dans la pièce renforçant cette impression. Un examen plus attentif révèle que ce qui semble être un lit avec des draps froissés est en fait une tablette avec des papiers, et la silhouette de l’infirmière, une tache sombre. Deux revenants se manifestent donc ici : le patient absent et l’infirmière floue présente, dans le silence et la pénombre.

Salle de réveil, Pavillon des femmes, Hôpital Royal Victoria (2017), de Luc Courchesne, rend avec éloquence et clarté, avec un appareil photo sphérique, l’atmosphère de l’intérieur d’un hôpital, en l’occurrence celle du pavillon des femmes une fois le mobilier déménagé et l’espace déserté. Courchesne a lui aussi senti qu’il pouvait « voir les fantômes ». Comme certains autres photographes dans l’exposition, il capte en quelque sorte la temporalité elle-même.

Hôpital Royal Victoria, Montréal, 3 février (2017), de Yan Giguère, est la seule vue extérieure. Spectaculaire, elle montre l’entrée principale de l’hôpital, image familière à tellement de visiteurs ayant fréquenté l’établissement au fil des années. La perspective est légèrement décalée, la guérite apparaît délabrée, et l’allure gothique du tableau d’ensemble porte en lui l’indication saisissante de l’abandon de l’hôpital ; sa vaste et imposante façade fuyant vers l’arrière, comme reculant sous le poids des nombreuses années d’utilisation et de présence familière qui précèdent la prise de cette éloquente photographie.

Entre deux portes (2017), d’Angela Grauerholz, a pour sujet l’intervalle entre deux portes ouvertes reliées entre elles, où trônent des étagères vides. Le fait que les portes ouvertes soient attachées l’une à l’autre par la poignée suggère qu’il est essentiel ici que le passage soit libre, peut-être pour déménager l’équipement, mais traduit également une notion d’éphémère, un état transitoire entre l’utilité du passé et l’inconnu de l’avenir. La facture, typique du travail de Grauerholz est, comme à l’accoutumée, extrêmement séduisante.

L’échappée de Diane (2017), de Marie-Jeanne Musiol, s’attarde au liminal plutôt qu’au purement architectural. Elle le trouve dans une image dont le titre évoque une personne qu’elle a accompagnée dans ses derniers moments. Elle a d’abord choisi l’espace qui paraissait s’inscrire dans le prolongement de cette expérience, dans une salle du 10e étage du pavillon S, qui faisait partie de la clinique du sein. Elle a trouvé la tige à soluté au sous-sol et l’a intégrée dans la « mise en scène », puis a fixé le tube sur la fenêtre, comme métaphore des précieuses forces vitales quittant le corps qui se meurt. La fenêtre elle-même donne sur un mur largement aveugle, avec une fenêtre sur le côté, suggérant le passage vers l’au-delà.

Sans titre (2017), de Roberto Pellegrinuzzi, a pour sujet une salle qui a les allures d’un artéfact futuriste, peut-être une vue intérieure du United States Spacecraft Discovery One (ou XD-1) du film de Stanley Kubrick, 2001, l’Odyssée de l’espace. La fonction des lieux est totalement énigmatique, même s’il s’agissait probablement d’une salle d’opération, les lampes articulées illuminant la pièce autrement plongée dans le noir, la station entre les lampes équipée de prises de courant, barres et boutons en tous genres, le module de stockage sur roues encore rempli d’objets divers. L’image présente du matériel technique sans jamais en révéler la nature, et ce mystère habite l’image et hante celles et ceux qui la regardent.

L’horloge, l’Hôpital Royal Victoria (2017), de Yann Pocreau, traite de l’horloge à remontage manuel dans la tour du pavillon des femmes, le cadran éclairé par des lumières en cercle, le mécanisme retiré. L’hôpital ayant été abandonné, il était important pour Pocreau de situer précisément cet arrêt de fonctionnement dans l’horloge elle-même (fait intéressant, celle-ci fait partie des trois seulement du genre existantes – les autres étant au Smithsonian Institute et à la Library of Congress –, et elle a été donnée à l’hôpital par Walter M. Stewart en 1926). Jusqu’à ce que son mécanisme ait été démonté en 2015, il était abrité dans une salle fermée au dernier étage du bâtiment. Le personnel de sécurité avait pour directives de le remonter tous les trois jours. La valeur symbolique de l’horloge dépouillée de son utilité semblait pour Pocreau ponctuer parfaitement la longue vie d’une institution vouée à l’art de la guérison.

Bloc opératoire (1924), 29 mars (2017), de Gabor Szilasi, a pour sujet le bloc opératoire du pavillon des femmes. La civière roulante vide est un rappel direct des opérations qui ont été réalisées et vues ici (les bancs des étudiants en médecine et des résidents destinés à l’observation des chirurgiens – leurs professeurs – à l’œuvre sont dans la partie supérieure). L’image est dans le style de Szilasi et fournit un grand nombre de détails de type documentaire tout en dégageant une ambiance enveloppante de rigueur hivernale (chose intéressante, ce bloc a été utilisé sans interruption pendant près de 100 ans). Il n’existe aucune place à l’ambiguïté dans cette photographie : il s’agit clairement d’une vue intérieure d’un hôpital. Le lieu est baigné d’une clarté austère, et c’est sans doute pour cela que Szilasi l’a choisi.

Mur bleu avec lampe (2017), de Chih-Chien Wang, marque un retour à l’endroit où est né l’enfant du photographe, mais ce dernier a choisi délibérément de ne donner aucune dimension fétichiste ou sentimentale à ce cadre. Son image montre une unique lampe débranchée, tout comme l’hôpital, qui l’est également lui aussi. La palette retient l’attention, dans ses tonalités institutionnelles de bleu pâle à bleu foncé. À la différence de la photographie de Szilasi, rien n’indique vraiment avec certitude que l’on se trouve dans un hôpital, mais la lampe débranchée et quelques prises murales voisines intéressantes et non utilisées font penser à la désuétude et à l’abandon. L’image est également empreinte de ce stoïcisme détaché si caractéristique du travail de ce photographe.

Ce qui est peut-être le plus révélateur, si ce n’est surprenant, dans toutes les pièces de cette exposition (compte tenu de l’étendue du talent qu’on y trouve), n’est pas simplement le fait que les photographes, à qui l’on a donné la liberté de saisir l’esprit de l’hôpital, aient si bien su faire un choix personnel devant la myriade de possibilités, mais que chacune des œuvres proposées soit si visiblement fidèle et indéniablement liée aux canons esthétiques de son auteur ou auteure. Il s’agit, à l’évidence, d’un bel hommage à la commissaire Alexandra Kirsh, qui a su choisir ces photographes doués pour réaliser ce projet. Leur perspective ajoute et articule de manière significative une dimension d’ensemble qui est de toute évidence plus large et saisissante (en tant qu’installation environnementale) que chaque image prise individuellement ; pour autant, ces dernières peuvent presque être qualifiées d’emblématiques de l’œuvre de chacun de leurs photographes respectifs.

Le titre Entr’acte est inspiré d’un court-métrage dadaïste français en deux parties réalisé en 1924 par René Clair, présenté pour la première fois durant l’entracte de la production Relâche des Ballets suédois au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Onze artistes différents faisaient partie du projet, tout comme dans celui-ci. Que la meilleure partie du film jouait comme entracte entre les deux actes du ballet a aussi une certaine résonance dans le contexte de la présente exposition, puisque l’inoccupation actuelle du vieux Royal Vic est justement un état « entre [deux] actes ».

Toutefois, ceci étant dit, l’exposition ne s’adresse pas à un public à la recherche d’une débauche de beauté canonique dans l’esthétique photographique ou dans les images. Mon père est mort dans cet hôpital, et je me réveille encore à trois heures du matin en l’entendant crier dans son lit là-bas. Pas le plus agréable des souvenirs. Un film plus récent semble plus pertinent : L’Hôpital (1971), d’Arthur Hiller, dont l’urgence, selon Paddy Chayefsky, auteur du scénario, était embourbée par « les poignets fracturés, les douleurs à la poitrine, les lacérations du cuir chevelu, l’homme aux doigts écrasés par la porte d’un taxi, le bébé victime d’une éruption cutanée, l’enfant renversé par une voiture, la vieille dame agressée dans le métro, le clochard battu par des matelots, l’ado ayant fait une tentative de suicide, les paranoïaques, les ivrognes, les asthmatiques, les viols, les avortements septiques, les toxicos en surdose, les fractures, les infarctus, les hémorragies, les commotions, les furoncles, les écorchures, les cancers du côlon, les arrêts cardiaques », un établissement qui, dans son ensemble et pour résumer, abritait « la grande maison des éclopés de la vie de notre temps ». [Notre traduction] Chacun des photographes a rendu un hommage unique en son genre à l’hôpital comme lieu thérapeutique, où toutes les souffrances énumérées ci-dessus, et bien d’autres, sont prises en charge, mais elle ou il l’a aussi figé dans le temps comme un endroit où les traitements échouent souvent, et où les patients meurent.

Le mérite d’avoir réuni une telle brochette de talents et de nous donner à voir des images si fortes revient à la commissaire Alexandra Kirsh. Cette dernière précise qu’une publication, qui comprendra la reproduction de toutes les photos, est en préparation. Après la fin de l’exposition, en mars 2018, les photographies vont êtres accrochées un peu partout dans le CUSM, où elles auront une finalité encore plus louable. Comme le dit le Dr Meakins : « L’une de nos missions est de créer un environnement propice à la guérison. Les œuvres sont principalement pour le personnel et les gens qui attendent, pour une raison ou une autre, et qui ont besoin de s’extraire de ce qui se passe autour d’eux ». Et si cela doit être un dérivatif utile pour les employés de l’hôpital, alors il s’agit également d’une immersion juste, nécessaire et, souhaitons-le, apaisante dans l’esthétique des images pour ce personnel comme pour les soignants.

Traduit par Marie-Josée Arcand et Frédéric Dupuy

James D. Campbell est auteur et conservateur ; il écrit fréquemment sur la photographie et la peinture depuis Montréal, où il vit.

Entr’acte, organisée par le Centre des arts et du patrimoine du Centre universitaire de santé McGill, au site Glen, à Montréal, de novembre 2017 à mars 2018.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 109 – REVISITER ]

[ Article individuel, en numérique, disponible ici : ENTR’ACTE.

Un portrait collectif de l’hôpital Royal Victoria – James D. Campbell ]