Le photographe sud-africain David Goldblatt est décédé le 25 juin dernier, à l’âge de 87 ans. Alors qu’une grande rétrospective au Centre Pompidou (Paris) le célébrait au printemps dernier (voir le compte-rendu ci-après, rédigé avant son décès), nous saluons ici l’immensité de son talent et l’engagement de toute une vie à documenter la société sud-africaine dans toutes ses composantes.

Centre Pompidou, Paris

Du 21 février au 13 mai 2018

Par Érika Nimis

« Je veux faire le maximum avec le minimum : une photographie simple qui se rapproche de ce que Borges appelait, à propos des écrivains et de l’écriture, “une complexité modeste et secrète”. » Ces mots sont ceux du photographe sud-africain David Goldblatt1, objet d’une rétrospective2 au Centre Georges Pompidou à Paris du 21 février au 13 mai 20183. Confiée à la conservatrice Karolina Ziebinska-Lewandowska, sous la supervision étroite du photographe lui-même, cette rétrospective ressemble à un immense fleuve que l’on traverse sans pour autant se noyer. En effet, la scénographie, simple et aérée, est conçue et découpée de manière à laisser au visiteur suffisamment de repères, chronologiques et visuels, pour y aller à son rythme et décider de sauter ou non des étapes de ce parcours impressionnant, sans perdre le fil.

Deux parties se distinguent clairement dans cette rétrospective. La première est dédiée aux séries historiques autour desquelles l’œuvre documentaire de Goldblatt s’est construite (On the mines, Joburg, In Boksburg) depuis 1948, l’année de ses dix-huit ans, l’année aussi où le Parti national (National Party) s’installe au pouvoir en Afrique du Sud et entame son programme rouleau compresseur de mise en place de l’apartheid, cette « matière grise » à laquelle « rien, ni personne n’échappait ».

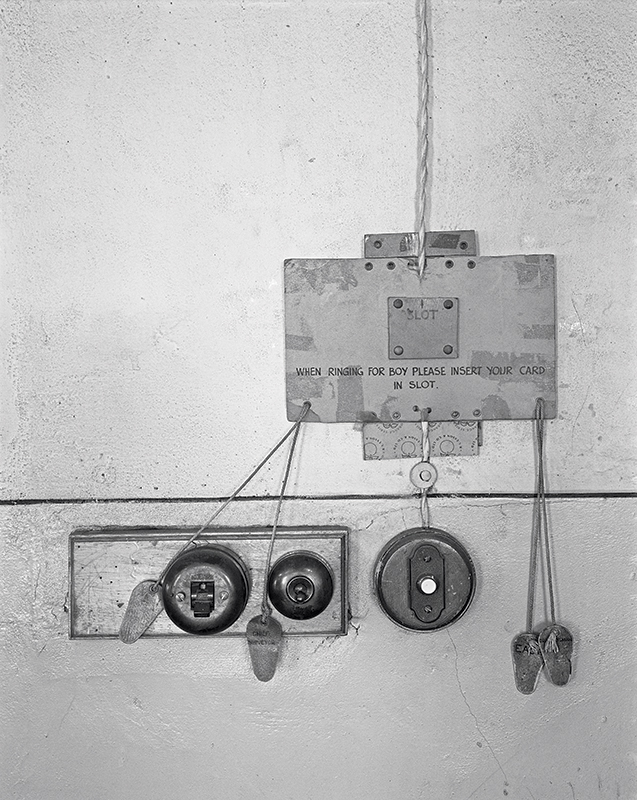

Dès ses premières séries en noir et blanc s’affirme une vision, mêlant sobriété des cadrages et précision des détails implacables, illustrée par cette photographie, a priori anodine, d’un « système d’appel employé par les responsables d’un bureau de la mine [de Roodepoort] lorsqu’ils avaient besoin des services d’un “boy” noir » (octobre 1967). Les détails de l’image, la légende qui l’accompagne, où le photographe a pesé chaque mot4, font ressortir toute l’ignominie de l’apartheid. Les Noirs, majoritaires, sont infériorisés, parqués loin des centres-villes et des lieux de pouvoir (réservés aux Blancs) et corvéables à merci, sur simple appel. Fidèle à la parole qu’il a donnée à ses sujets qu’il refuse d’instrumentaliser à des fins politiques, Goldblatt ne revendique pas le statut de photographe activiste, évoluant en marge des collectifs de photographes anti-apartheid comme Afrapix (1982–1991), ce qui lui a été souvent reproché. Il vise plutôt la nuance, sans prendre parti, même s’il lui arrive de faire des gestes engagés comme lorsqu’il fonde à Johannesburg en 1989 le Market Photography Workshop (http://marketphotoworkshop.co.za), dont la mission est d’enseigner la photographie aux jeunes défavorisés par le système d’apartheid.

La seconde partie de la rétrospective est consacrée aux Structures, travail de longue haleine (entamé au début des années 1960) sur les monuments et édifices publics ou privés d’Afrique du Sud. L’héritage de l’apartheid continue de peser de tout son poids, jusque dans le paysage et les bâtiments qui révèlent, tout autant que les êtres humains, ses stigmates. Charpentes à deux versants (domination et démocratie), ces « structures » sont comme l’histoire sud-africaine : « Les choix que nos ancêtres et nous avons faits sont enchevêtrés dans le matériau de toutes les structures de l’Afrique du Sud. Chaque construction, cabane, gratte-ciel, route, township, quartier enclos, dorp [village], ville, monument, sculpture, œuvre d’art, ordinateur, téléphone portable, bref, tout ce que l’être humain fabrique, n’existe qu’en conséquence de certains choix et d’autres décisions qui en conditionnent l’existence. (…) Les structures disent les nécessités, les préférences, les impératifs et les valeurs de ceux qui les ont construites et les utilisent ; elles disent les idéologies auxquelles ont pu être subordonnées leurs croyances et leur existence. »

La rétrospective Goldblatt est ponctuée par ses propres textes et sept films, spécialement conçus pour l’occasion, dans lesquels il commente certaines de ses photographies avec force détails et présente ses livres les plus marquants (consciencieusement feuilletés pour le plus grand plaisir du visiteur). Rien n’est laissé au hasard dans cette traversée fascinante et exigeante d’une production photographique, en plus de deux cents photographies, une centaine de documents inédits (issus des archives de l’artiste), des premières photographies prises dans les mines de son enfance, à Randfontein, aux images plus récentes, réalisées à partir des années 2000, dans lesquelles il explore le paysage et la couleur5.

Goldblatt photographie avec la même humanité, le même désir de comprendre chacune des composantes de la société sud-africaine, y compris les Afrikaners à qui il dédiera une série dans les années 1970 (livre Some Afrikaners Photographed, 1975). Selon moi, son travail n’est jamais aussi fort que lorsqu’il photographie les sans voix, les invisibles, figés dans leur environnement quotidien qui dit tout en quelques détails simplement valorisés par un cadrage à l’efficacité redoutable, comme ce portrait de Margaret Mcingana, pris chez elle, à Zola, quartier de Soweto, un dimanche après-midi d’octobre 1970. La légende ajoute que la jeune femme qui pose en diva deviendra par la suite une chanteuse célèbre sous le nom de Margaret Singana.

Sa série sur les Transportés du KwaNdebele6, commencée dans les années 1960 et poursuivie jusque dans les années 2010, témoigne avec pudeur des conditions de vie inhumaines imposées aux Noirs regroupés dans les bantoustans, alors qu’ils travaillent dans les villes : « Les habitants du KwaNdebele faisaient la navette entre ce bantoustan et Pretoria grâce à un réseau fortement subventionné de cars. Certains avaient chaque jour jusqu’à huit heures de trajet, en partant à 2 h 45 du matin pour revenir à 22 heures. » Preuve que même si l’apartheid n’est plus théoriquement, « sa demi-vie continue ». En 2012, la police tire sur des ouvriers de la mine de platine de Marikana, tuant au moins trente-quatre personnes, en interpellant plus de deux cents autres. L’une des dernières séries de Goldblatt porte sur la contestation étudiante qui perdure depuis 2015, incarnée par les mouvements Rhodes Must Fall et Fees Must Fall. En février 2016, des étudiants de l’Université de Cape Town (UCT) s’en prennent à des œuvres d’art qu’ils considèrent comme les symboles de l’apartheid, parce que réalisées pendant cette période sans pour autant en faire l’apologie (bien au contraire), et brûlent au moins deux tableaux d’un peintre noir anti-apartheid, Keresemose Richard Baholo, et deux photographies de Molly Blackburn, dirigeante du Black Sash (mouvement des femmes blanches anti-apartheid). Choqué par cet autodafé7 fruit de la colère estudiantine, Goldblatt documente ce qui reste de ces œuvres perdues à jamais.

Cette rétrospective parisienne, sans-faute exigeant et complet, à l’image du catalogue8 qui l’accompagne, cherche aussi à relire l’œuvre de Goldblatt sous un nouveau jour. Ainsi, les pistes sont-elles savamment brouillées au tout début du parcours, avec la présentation d’une série à part, Particulars, commencée dans le milieu des années 1970 et que Goldblatt, le documentariste, n’avait jamais mise de l’avant : une exploration fragmentée et minutieuse de corps au repos, en sueur sous l’écrasante chaleur, à l’heure de la sieste dans un parc de Johannesburg. Des plis, des bourrelets, des gestes qui s’offrent au regard du photographe auquel rien n’échappe : « J’ai réalisé que j’avais et que j’ai toujours une conscience très aiguë du corps des gens. Je porte une grande attention aux petits détails qui révèlent nos valeurs, nos vanités, nos peurs et nos aspirations. »

2 Une première exposition rétrospective a eu lieu au début des années 2000, présentée à New York, dans plusieurs villes européennes et à Johannesburg.

3 La veille de la clôture de cette rétrospective décédait Sam Nzima (1934–2018), auteur de la photographie iconique (la mort d’Hector Pieterson) sur les émeutes à Soweto, le 16 juin 1976, réprimées dans le sang. Cette image fit le tour du monde et contribua au démantèlement de l’apartheid en Afrique du Sud. Nzima et Goldblatt, deux photographes sud-africains de la même génération, l’un noir, l’autre blanc, aux destins diamétralement opposés.

4 David Goldblatt signe chaque légende, chaque texte.

5 En 1999, il se met à la couleur à l’occasion d’une résidence en Australie, où il photographie des mines d’amiante.

6 Nom d’un bantoustan (au nombre de dix sur tout le territoire sud-africain, où vivaient parqués des millions de Noirs contre leur gré).

7 Depuis ces événements, le photographe a décidé de confier ses archives à l’université américaine de Yale, alors qu’elles auraient dû être léguées à l’Université de Cape Town.

8 David Goldblatt. Structures de domination et de démocratie. Catalogue sous la direction de Karolina Ziebinska-Lewandowska. Co-éd. Steidl et Centre Georges Pompidou, 344 pages.

Érika Nimis est photographe, historienne de l’Afrique, professeure associée au Département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal. Elle est l’auteure de trois ouvrages sur l’histoire de la photographie en Afrique de l’Ouest (dont un tiré de sa thèse de doctorat : Photographes d’Afrique de l’Ouest. L’expérience yoruba, Paris, Karthala, 2005). Elle collabore activement à plusieurs revues et a fondé, avec Marian Nur Goni, un blog dédié à la photographie en Afrique : fotota.hypotheses.org/.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 110 – MIGRATION ]

[ Article individuel, en numérique, disponible ici : David Goldblatt, Rétrospective – Érika Nimis ]