[Automne 2018]

Par Ellen Tolmie

Une exposition récente au Ryerson Image Centre (RIC) remettait en cause les idées reçues à propos des rôles du photographe, de ses sujets et même de l’espace dédié à l’exposition. Une conception longtemps répandue de la photographie veut qu’il s’agisse du geste exclusif d’un individu, le photographe, lui-même maintenant célébré comme un artiste et un auteur. La solitude de la personne derrière l’objectif s’est ancrée dans l’imaginaire à la fin des années 1970, alors que les photos de tous genres faisaient leur entrée dans le monde des arts. Étant le fait d’un artiste, la photo devient une œuvre qui est la sienne, tout naturellement considérée comme le produit final d’un projet solitaire. Nous avons adhéré à cette conception où le photographe serait à l’art ce que l’entrepreneur est au capitalisme.

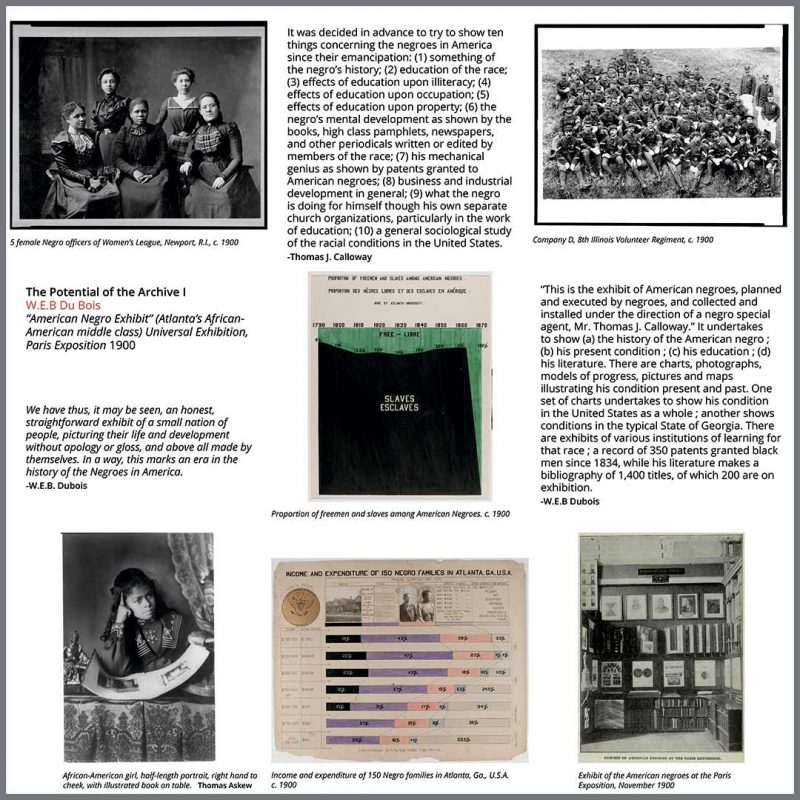

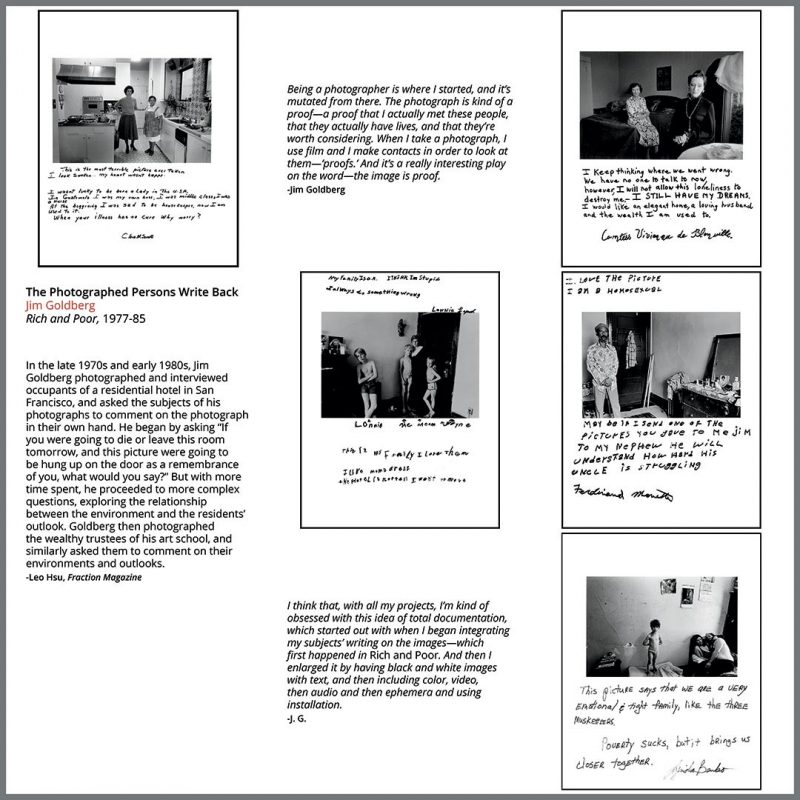

Sans prétention, mais magnifiquement, l’exposition Collaboration, A Potential History of Photography1 remet en question cette vision des choses. La première fois que j’ai entendu parler de ce projet, il y a plusieurs mois, il m’avait paru présomptueux de prétendre poser, par son sous-titre, une tout autre histoire de la photographie. Après avoir visité l’exposition, la chose semblait toutefois s’imposer d’elle-même. En nous conviant à voir dans les sujets des photos un moteur de leur création – des participants, même à leur corps défendant – plutôt que de simples instruments au service du regard du photographe, l’exposition nous amène à repenser nos postulats conventionnels à propos de la photographie.

À l’image des autres formes de représentation visuelle, le monde dépeint par la photographie a longtemps été celui de l’homme blanc privilégié, un angle de vue battu en brèche depuis presque un siècle par le postmodernisme et l’identité politique, mais avec des résultats encore mitigés. Il n’est donc pas surprenant que ce soit des femmes – Ariella Azoulay, Wendy Ewald, Susan Meiselas, Leigh Raiford et Laura Wexler – qui aient créé une exposition où les images cessent d’être la proposition du seul photographe pour devenir le fruit d’une collaboration, le sujet cessant d’y être un prétexte pour devenir un coauteur.

On n’aborde pas aisément cette exposition. Elle est structurée autour de huit grilles thématiques de copies d’images qui présentent dans leurs cases des projets photographiques sur chacun des thèmes. Pas de tirage officiel ou d’archives. L’exposition en évolution constante en est à sa troisième présentation (la première ayant été tenue à l’Aperture Gallery de New York). Elle vaut cependant largement le temps et l’énergie que sa visite commande. On y a brisé le code voulant que des œuvres « définitives » occupent les murs, de sorte que le format de l’exposition dérange autant que son contenu. Le contenu des grilles n’a rien d’immuable et peut être déplacé, retravaillé ou tout simplement éliminé. Les cases blanches représentent ce qui y manque toujours. Les cases grises font état des quelques cas où le photographe ou le sujet a refusé de participer à l’exposition.

L’exposition compte également plusieurs stands avec tablettes où les visiteurs sont appelés à préciser ce qui manque et à faire des commentaires. Une grande table entourée de chaises au centre du site met en outre à disposition des reproductions des grilles, des livres où se trouvent déjà certaines des images ainsi que d’autres documents, le tout devant permettre à l’occasion aux spectateurs, étudiants et autres de se rassembler et d’échanger sur ce qu’ils voient et, éventuellement, de le remettre en question. Ainsi, l’exposition elle-même devient un lieu où une réelle dynamique interactive prend place et le visiteur assume à son tour un rôle d’acteur.

La première grille aborde globalement le concept. The photographed person was always there (« Le sujet photographié était toujours présent ») débute avec une case sur les célèbres photos qu’Alfred Stieglitz a prises de sa conjointe, la peintre Georgia O’Keeffe. Exemples frappants d’un sujet de prédilection placé sous l’autorité d’un regard mâle, ces photographies posent la question du rôle du sujet, sa collaboration étant indispensable à la puissance des images. Dessous se trouvent des clichés tout aussi célèbres d’Edward Curtis qui a, entre 1907 et 1930, fait le portrait d’autochtones nord-américains. Posant en costumes et recréant des scènes tirées pour la plupart de leur passé, apportant ainsi leur concours à ces représentations construites, plus d’un millier de sujets de Curtis ont été des collaborateurs essentiels, même si certains avaient des doutes sur ce qui motivait le photographe et sur sa vision romancée d’une histoire que sa culture blanche dominante s’employait à faire disparaître. Ces deux exemples illustrent bien la relation asymétrique et complexe qui lie le sujet au photographe.

L’exposition est une idée originale de deux photographes américaines, Ewald et Meiselas, qui cherchaient depuis longtemps à associer leurs sujets à une démarche de collaboration consciente. Ewald l’a fait pendant plus de quatre décennies ; elle a innové avec ses ateliers d’images dédiés aux enfants marginalisés et autres populations vulnérables des États-Unis ou d’ailleurs, mêlant ses propres clichés avec ceux de ses sujets en puissance.

Meiselas est bien connue pour sa couverture approfondie de la révolution sandiniste au Nicaragua en 1978–1979, mais elle avait, elle aussi, cherché auparavant des façons d’impliquer ses sujets dans sa pratique. Plusieurs de ses photographies sont devenues des icônes de cette révolution et elle est retournée souvent au Nicaragua depuis avec des reproductions de ces images de la taille d’un panneau d’affichage. Au moyen de films, de photos et d’entrevues, elle a cherché le point de vue des sujets sur ses images. Elle a aussi analysé l’existence autonome que certains clichés menaient, avec leurs impacts sur les sujets eux-mêmes comme sur les communautés, et leur rôle dans la préservation ou l’altération des mémoires et des faits historiques. Par ailleurs, Meiselas a également impliqué ses sujets dans un autre projet d’importance alors que, dans les années 1990, elle obtenait la collaboration massive des Kurdes pour assembler des archives en ligne de photographies familiales, actuelles et historiques, ainsi que des témoignages de leur communauté constamment assiégée.

Plusieurs des projets d’Ewald et de Meiselas sont intégrés à l’exposition. Leurs préoccupations les ont conduites à échanger avec des conservatrices et des chercheuses en photographie. Seule non américaine du groupe, Azoulay est une Israélienne marquée par le conflit israélo-palestinien, notamment par les messages disjonctifs, souvent contradictoires, véhiculés par les images qui le documentent. La photographie, les photos elles-mêmes ainsi que leur diffusion relèvent pour elle d’une forme de « service civil » où la neutralité doit constamment être remise en question. Leigh Raiford s’intéresse quant à elle au racisme judiciaire tel que mis en images, particulièrement en ce qui concerne les Afro-Américains. Laura Wexler étudie l’interprétation de la culture visuelle et son rôle quand interagissent le genre, la race, l’orientation sexuelle et la classe sociale. À Toronto, les photographes et chercheuses ont été rejointes par une équipe du RIC, qui incluait d’autres commissaires invités, et de la Ryerson’s School of Image Arts, où, au fil des mois, visites, conférences, ateliers et cours ont été organisés.

Une autre grille de l’exposition est consacrée aux tentatives pour créer des images avec leurs sujets, comme le fait notamment Ewald, cherchant à prolonger, comme le texte le précise, « l’instantanéité de la rencontre » dans un engagement plus profond. Une autre encore met l’accent sur la dualité de la violence dans les images. On y voit des photos destinées à révéler la violence, comme celles prises par Donna Ferrato dans les années 1980 pour documenter la violence domestique. D’autres images font quant à elles partie intégrante de la violence, comme celles où l’on contraint des suffragettes britanniques à se laisser photographier au début du siècle dernier, celles d’Algériennes dévoilées, durant la guerre d’indépendance contre la France dans les années 1960, ou celles, encore, des victimes des Khmers rouges soumises à une photo d’identité avant d’être exécutées (1975–1979). Ces images, arrachées à leurs sujets impuissants, mais toujours un peu rebelles, ne sont plus regardées comme l’œuvre de leurs auteurs, mais comme leur acte d’accusation. La vie propre de ces images a nimbé la coopération forcée de leurs sujets d’une aura de résistance. Encore une grille, consacrée celle-là à la déconstruction d’icônes avec des photos où l’on voit le sujet faire état d’un autre contexte, voire contredire l’image célèbre ; il s’agit de photographies que les conservatrices qualifient de « potentiellement iconoclastes ». Un cliché montre ainsi Kim Phúc, cette petite Vietnamienne photographiée en 1972 qui courait, nue, en hurlant après avoir été brûlée au napalm. Elle est maintenant canadienne et une photo datant de 1995 montre son dos criblé de cicatrices alors qu’elle étreint son fils. D’autres grilles concernent des sujets moins connus, des gens et des communautés en quête d’un meilleur contrôle de leur image et, partant, de leurs histoires. Ce sont des gens qui luttent contre les injustices, qui s’inquiètent des enjeux de la vidéosurveillance et du ciblage, qui rappellent la valeur de la vie privée et l’importance du témoignage, qui se soucient de la manière dont on constitue les archives photographiques et de la version de l’histoire qu’elles ont vocation de promouvoir.

Collaboration, A Potential History of Photography est une exposition qui se réédite, ce qui explique qu’elle soit inégale, avec plusieurs textes trop lourds, des arguments et des segments d’images dont certains convainquent mieux que d’autres. L’exposition offre au visiteur la possibilité d’emporter avec lui quelques déclarations exploratoires reproduites sur un mur distinct. C’est une exposition d’un format différent, et qui verse trop souvent dans l’impénétrable. « Nous utilisons la grille comme un espace de transition pendant que nous cherchons à la fois un cadre et une fondation ouverte pour l’étude efficace et la mise en évidence de la collaboration ». Les images américaines y tiennent une grande place ; il s’ensuit un biais dont les conservatrices reconnaissent l’existence et qu’elles invitent à contester.

Ma réceptivité à cette exposition a un lien certain avec la vingtaine d’années où il m’a été donné de diriger le programme mondial de photographie de l’UNICEF. Avec un succès limité, nous y avons œuvré avec d’autres – dont bon nombre de photographes – à la promotion d’une approche plus nuancée et plus respectueuse de la représentation des enfants. Il s’agissait de les protéger, mais aussi d’éclairer leur complexité et de leur reconnaître une existence propre, plutôt que de les poser en instruments d’aide humanitaire. Cela s’ajoutait aux défis qu’imposaient la distance, la pauvreté ainsi que les différences culturelles et raciales à leur représentation pour la distribution mondiale.

Comme bien des « autres », les enfants photographiés sont fréquemment instrumentalisés pour satisfaire les fins et les conceptions des adultes, lesquels admettent rarement qu’ils contraignent les enfants à participer à la création et à l’utilisation de leur image. Cette attitude fait l’objet de critiques grandissantes, et l’on attache de plus en plus de valeur aux photos des enfants et de leur monde faites par les enfants eux-mêmes (Ewald y a d’ailleurs apporté une très importante contribution). Il reste cependant beaucoup de chemin à faire pour chasser les préjugés de classes. Collaboration mentionne d’ailleurs un des premiers cas d’instrumentalisation (juste au-dessus des images d’O’Keeffe par Stieglitz, sur la première grille) : au XIXe siècle, tout juste après l’avènement de la photographie, le travail de Julia Margaret Cameron dont les tableaux romantiques proposaient des enfants anxieux, mais angéliques.

J’ai fait remarquer au directeur du RIC, Paul Roth, que les futurs photographes enclins à voir dans la photographie un travail collaboratif plutôt qu’une quête artistique solitaire gagneraient beaucoup à ce que leur formation intègre les défis exposés sur ses murs. « Peut-être », m’a-t-il répondu, possiblement pour afficher un certain scepticisme quant au fait qu’un postulat aussi fondamental puisse être ébranlé. On peut en effet présumer que le photographe solitaire, célèbre et aventurier a encore la cote dans la culture des arts.

Dans l’énoncé d’ouverture de l’exposition, Roth a attiré l’attention du public présent sur une petite exposition complémentaire, Cash Machine (« Guichet automatique ») de l’artiste française Sophie Calle. On y voit les images d’un homme qui retire de l’argent, prises par une caméra de surveillance. Un tel enregistrement ne dépend ni de la volonté d’un auteur, ni de celle de son sujet ; Calle propose une exégèse, mais n’est en rien à l’origine des images.

Un peu troublé, on se demande alors s’il n’est pas trop tard pour revoir le contrat social qui encadre la fabrication ou la visualisation d’images, alors que des milliards de clichés sont tirés quotidiennement par des humains comme par des automates. Mais nous sommes des conteurs engagés ; nos images, comme des mots, ont de tout temps été utilisées pour masquer et manipuler, autant que pour dévoiler et élucider. Comme Azoulay le soutient, ce sont des choix politiques qui nous appellent à réexaminer constamment les instruments de nos récits et à les employer à des fins plus riches, moins marquées par l’exploitation.

Bravo au collectif d’auteures derrière Collaboration, A Potential History of Photography et au RIC pour nous avoir offert un forum intelligent et ouvert où réfléchir sur le monde complexe de l’image photographique, sujet qui nous captive tous.

Traduit par Marie-Josée Arcand et Frédéric Dupuy (avec François D. Brodeur)

Ellen Tolmie s’intéresse à l’aspect documentaire de la photographie ainsi qu’à d’autres enjeux sociaux. Entre 1990 et 2013, elle a dirigé pour l’UNICEF le projet mondial d’iconographie, en plus de contribuer à plusieurs publications et événements consacrés à la représentation visuelle de l’enfance, incluant les ouvrages The Rights of Children (2009), Full of Grace (2007) et The End of Polio (2003). Auparavant, elle a œuvré à Toronto, New York et Bogotá en tant que photographe éditoriale et documentaire. Elle vit actuellement à Toronto.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 110 – MIGRATION ]

[ Article individuel, en numérique, disponible ici : Ellen Tolmie, La photographie, un acte de collaboration ]