[Été 2020]

Par Claudia Polledri

Paris accueillait en 2019 la troisième édition de la Biennale des photographes du monde arabe contemporain1 sous le commissariat de Gabriel Bauret. Initiée en 2015 à l’initiative conjointe de l’Institut du monde arabe (IMA) et de la Maison européenne de la photographie (MEP), cette manifestation a le grand mérite de mettre en valeur l’œuvre d’artistes souvent difficile d’accès et généralement peu présente dans les manifestations internationales. Aux institutions principales qui accueillent les expositions phares de la Biennale, la MEP, avec la rétrospective dédiée à l’Anglo-Marocain Hassan Hajjaj, et l’IMA, avec Liban : réalités & fictions réalisée par Gabriel Bauret et Hanna Boghanim, s’ajoutent sept autres lieux d’exposition entre centres d’art et galeries. Parmi ceux-ci, on signale la Cité internationale des arts qui a accueilli, malheureusement pour une durée trop limitée2, l’exposition collective Hakawi/Récits d’une Égypte contemporaine de Diane Augier et Bruno Boudjelal, ainsi que la Mairie du 4e arrondissement qui a ouvert ses salles au travail de la photographe franco-algérienne Lynn S.K., intitulé Aller, Retour. À ce corpus d’expositions, cœur de la Biennale, s’ajoute un ensemble de cinq galeries3 qui ont aussi adhéré à la manifestation.

Malgré l’ampleur de l’offre artistique, il ne faudra pas attendre de cet événement une cartographie exhaustive de la création contemporaine issue de cette zone du monde, propos peut-être trop prétentieux. L’itinéraire réunit en effet une multiplicité de regards, où l’œuvre de photographes demeurant dans la région et de ceux issus de la diaspora s’accompagne de projets réalisés par des photographes d’autre provenance, mais qui ont trouvé dans cet espace géographique le cadre pour leurs projets. Il en résulte un ensemble hétérogène rassemblant des œuvres très engagées et sensiblement proches de la réalité sociale et politique, et d’autres, axées davantage sur une recherche esthétique. À cette variété d’approches s’ajoute la référence à une région très vaste et complexe, nullement homogène, malgré ce que le label du « monde arabe », uniforme et efficace, pourrait évoquer. C’est donc en se focalisant sur la photographie, en mesurant le lien qu’elle entretient avec le réel et l’angle choisi pour le représenter que le spectateur pourra récupérer la complexité de l’espace culturel et géographique convoqué et se rendre compte des différents regards dont le « monde arabe » fait l’objet.

Le Liban : entre réalité et fiction. Présentée à l’Institut du Monde arabe, l’exposition Liban : réalités & fictions de Hanna Boghanim et Gabriel Bauret est articulée en deux parties : la première propose des travaux liés au réel et aux principales problématiques du Liban contemporain, et la deuxième est composée d’œuvres qui poursuivent davantage une approche fictionnelle et onirique. Mais en dépit de cette distinction, c’est la photographie qui comme toujours brouille les cartes et remet en question les frontières de la représentation.

L’itinéraire démarre avec la réalité brutale du conflit civil libanais (1975–1990) évoqué par la mission photographique de Beyrouth4, organisée à la fin du conflit par la clairvoyante Dominique Eddé. Pour documenter la ville et les photographes qui l’ont arpentée lors de la mission, les commissaires ont choisi le court-métrage5 méconnu de Tanino Musso, témoignage significatif du lien qui existe entre l’histoire contemporaine du Liban et la photographie. Les séries de Dalia Khamissy (The Missing of Lebanon, 2010) et de Lamia Maria Abillama (Clashing Realities, 2006) nous montrent d’ailleurs combien les traces de ce conflit sont encore présentes dans la société civile. On les perçoit dans les visages pétrifiés de femmes qui veillent les portraits des disparus (frères, maris, enfants), ou encore dans la tenue de combat que Lamia Maria Abillama fait revêtir aux femmes qu’elle photographie, signe tangible du passé qui persiste dans le présent. Et puis, bien sûr, il y a le territoire, ces paysages réels et mémoriels dans lesquels les souvenirs du conflit se chevauchent et émergent tantôt avec des traits documentaires (Nadim Asfar, La Montagne, 2014) tantôt reconstruits, mais, ô combien, réels (Zad Moultaka, land escape6 ).

Avec la série Live, Love, Refugee (2015) d’Omar Imam, c’est l’image des réfugiés du conflit syrien qui est au centre. L’approche surréaliste choisie pour les représenter croise réalité et fiction, comme dans ce cliché fellinien où une femme aveugle assise à côté d’une tente écoute son mari déguisé en bonimenteur lui raconter ses séries télé préférées. Comme dans un miroir renversé, Beyrouth Empire (2018) de François Sargologo nous plonge dans la même atmosphère circassienne. Dans ce cas, la référence principale au monde du conteur (« hakawati ») et des boîtes à merveilles (« sunduq al-Aja’ib7 ») n’empêche pas le réel de refaire surface par l’entremise de photos de famille ou de monuments incrustées dans un décor onirique. Contradictions photographiques.

Autre topos libanais, les nuits beyrouthines s’affichent dans les photos impertinentes de la jeune et talentueuse Myriam Boulos (Nightshift, 2015) et témoignent du désir de liberté d’une génération de jeunes femmes parfois encore limitées par un cadre patriarcal. Ce sont aussi des femmes, les corps abandonnés au sol dans le coin de l’image, qu’on voit dans la série Underbelly (2017) de Lara Tabet. En proposant une relecture d’un classique de la photographie, la représentation de la scène de crime, ces clichés montrent, encore une fois, combien la frontière, non seulement photographique, entre réalité et fictions demeure poreuse.

Parmi les autres thèmes de l’exposition, en plus de la référence à l’exil proposée par Maria Kassab, les clichés touchants de Gilbert Hage dédiés à la communauté arménienne et ceux de Tanya Traboulsi entre le Liban et l’Autriche, on trouve, bien sûr, plusieurs représentations de Beyrouth, ville réelle et imaginaire, parsemée d’architectures incongrues. Parmi les différents projets proposés, l’étude de l’immeuble abandonné de l’EDL réalisée par Vicky Mokbel (EDL : On-Off/In-Out, 2015) est sans doute la plus significative pour sa capacité de signifier en quelques images l’état d’un pays tout entier affecté par les pannes de courant comme par l’inertie de sa classe politique. C’est d’ailleurs précisément contre cette inertie que depuis octobre dernier8 la société libanaise proteste, donnant lieu à une des plus grandes mobilisations des dernières années. Les jeunes générations en première ligne espèrent surtout de pouvoir imaginer autrement leur avenir et la réalité de leur pays.

Récits égyptiens. Réalisée sous le commissariat de Bruno Boudjelal et Diane Augier, l’exposition Hakawi – Récits d’une Égypte contemporaine est née de l’« envie de raconter l’Égypte d’aujourd’hui ». Elle le fait à travers dix-sept projets réalisés par de jeunes créateurs vivant et travaillant dans le pays et dont les projets ont été choisis après une démarche significative sur le terrain9. L’approche documentaire a permis aux photographes de raconter de manière touchante et réaliste quelques-unes des problématiques actuelles de la société égyptienne et de produire une image différente de certaines couches de la société par-delà des stéréotypes.

Problématiques à la fois locales et globales, la crise environnementale et la pollution font l’objet des travaux d’Ahmed Gaber (Delta, 2016–2019) et de Mohamed Mahdy (Moondust, 2016–2018). Axé l’un sur les zones rurales, dans le gouvernorat de Beheira, à l’ouest du delta du Nil, et l’autre dans le quartier résidentiel de Wadi El Qamar, à l’ouest d’Alexandrie, ces deux récits photographiques racontent respectivement les conséquences de la pénurie d’eau sur l’agriculture et les effets de la cimenterie Portland sur la santé des habitants. Dans les deux cas, les visages et les meubles couverts de poussière évoquent le même sentiment d’impuissance et d’attente d’un changement improbable, aggravé, dans la série de Mahdy, par les traces indélébiles sur les corps des habitants.

Il est aussi question des corps et du corps dans les clichés percutants d’Eman Helal (Just Stop, 2011–2016), qui traitent du harcèlement sexuel et de la violence sur les femmes, ou encore dans les photos de Heba Khamis (Transit Bodies, 2019) qui dénoncent la discrimination dont souffrent les personnes transgenres. Et ce malgré que le processus de réattribution du sexe soit reconnu par l’islam. Le regard intense, jamais voyeur, que les photographes portent sur ces questions intimes et collectives vise à soustraire ces hommes et ces femmes du jugement social dont ils font l’objet en leur offrant une nouvelle dignité par l’image.

Parmi les autres thématiques traitées, on trouve aussi les questionnements de toute une génération face à ce qui reste, ou plutôt ce qui a été perdu, après la révolution de 2011, c’est-à-dire, explique Ebrahim El Moly (Once upon a time, 2019) « des proches, des rêves et des espoirs ». Symbolisée par des regards endormis, éteints et surtout enfermés dans l’espace de la maison par une inertie imposée du cadre social et économique, la représentation de ces pertes est accentuée par la présence d’images de barricades, lorsque l’espoir du changement était encore vivant. La tentation de s’enfuir « face aux espoirs et aux rêves perdus, des cicatrices et des blessures cachées » est sans doute forte. Elle est évoquée par un des projets les plus poétiques de l’exposition, We’re All Fugitives (2016–2019) de Hana Gamal qui, à travers un jeu de cadres et de miroirs, parvient à faire de l’appareil photographique un outil introspectif.

Le quotidien des Égyptiens est sans doute l’autre protagoniste de ces récits photographiques. Il ressort avec légèreté dans les portraits insouciants de familles à la plage, véritable étude sociologique d’une tradition incontournable menée par Roger Anis (Shaabi Beaches, 2017–2018), ou encore dans les clichés nocturnes de Fatma Fahmy (Waltz with the Tram, 2019) qui explore cette zone liminaire entre le jour et la nuit, où ceux qui rentrent à la maison après une longue nuit de travail croisent ceux qui entament une nouvelle journée. Et espèrent aussi un avenir meilleur.

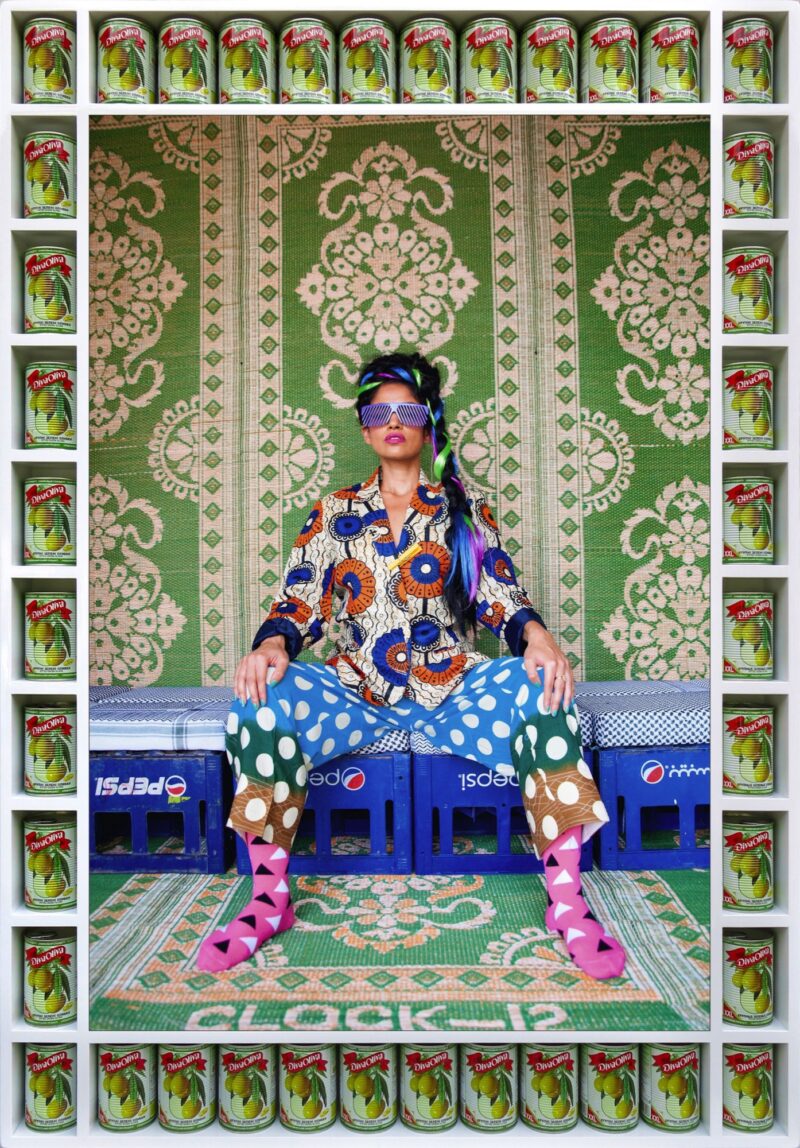

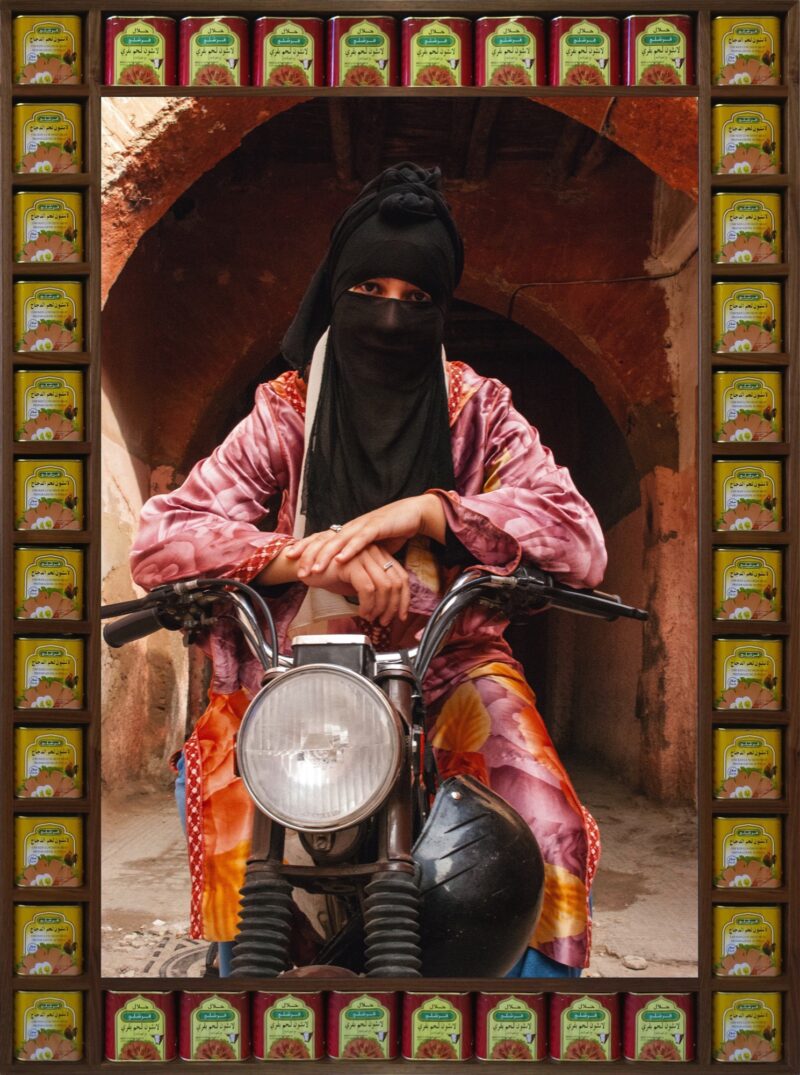

Maroc pop. Deuxième pilier de la Biennale, la Maison européenne de la photographie (MEP) choisit de donner carte blanche à l’artiste anglo-marocain Hassan Hajjaj (né en 1961) vivant et travaillant entre les deux pays, qui pour l’occasion s’approprie des lieux et les transforme en « Maison marocaine de la photo ». La question n’est pas banale, car, dans ce parcours visuel, l’espace, le mobilier et les éléments de décoration deviennent presque aussi importants que les images et accompagnent le spectateur dans un itinéraire envoûtant et psychédélique, une explosion de couleurs et de tissus enveloppant corps et visages. L’exposition se compose essentiellement de portraits en grand format d’hommes et de femmes, en solo ou en groupe, dont les postures, presque chorégraphiées, voire acrobatiques, accentuent l’impression de légèreté.

La couleur est sans doute le véritable protagoniste du propos artistique. Elle imbibe les habits, les images de fond, les scénographies et donne lieu à des alchimies fantaisistes entre motifs floraux et rayures. Le photographe, coloriste d’exception, l’utilise aussi pour accentuer dans l’image les effets de profondeur. Ce propos fort original est, si la chose est possible, renforcé par la configuration des cadres. En les enrichissant de boîtes de conserve ou de papier peint, Hajjaj vise à les soustraire de la fonction de support pour les mettre en dialogue, par association ou par contraste, avec les images. Ce sont, bien sûr, les couleurs éclatantes du Maroc qu’on voit ici déclinées selon des tonalités pop que l’artiste tire de sa fréquentation du milieu de la mode. Les références à cet univers sont évidentes et évoquent, bien que de manière surréaliste, les contrastes d’une société prise entre tradition et modernité. Foulards, hidjab et djellaba sont alors accompagnés de motifs léopards et lunettes de soleil, le logo des stylistes vedettes bien reconnaissable.

Le premier espace de l’exposition est d’ailleurs dédié à cet univers (Vogue: The Arab Issue). Le deuxième, avec la même grammaire visuelle, met en parallèle deux séries, Gnawi Riders (musiciennes gnaoua) et Kesh Angels représentant des femmes riders sur leurs motos. Dans le troisième espace, on trouve la série My Rockstars, dédiée aux personnalités du monde du spectacle et de la musique, dont R achid Taha et Hindi Zahra, que Hajjaj a côtoyées pendant sa carrière. Après autant de couleur qui, malgré l’originalité du propos, risque néanmoins de devenir monotone (sans doute excessive), les yeux du visiteur pourront enfin se soulager une fois arrivés à la dernière série composée de photographies inédites en noir et blanc, mais dont l’uniformité chromatique ne parvient pas à effacer la jovialité des gens et la beauté de leurs sourires.

Dans leur diversité, ces itinéraires visuels ont sans doute le mérite de montrer l’univers hétérogène et complexe qui existe derrière le label « monde arabe », label sous lequel peinent cependant à s’inscrire les artistes issus de minorités culturelles qui ne s’identifient pas aux références nationales. On espère néanmoins que la Biennale poursuivra ce chemin courageux et nécessaire, afin de valoriser cette production culturelle, peut-être en acceptant le pari de réunir les expositions sous une thématique commune. Un défi de taille, sans doute, mais qui permettrait à l’ensemble de la manifestation de trouver une plus grande cohésion, sans pour autant évacuer les différences qui décrivent la complexité et la richesse de cette région.

2 L’exposition a été présentée du 11 au 28 septembre 2019.

3 Galerie Agathe Gaillard, Galerie Clémentine de la Féronnière, Graine de photographe, Galerie XII et Galerie Basia Embiricos.

4 Robert Frank, Josef Koudelka, Gabriele Basilico, Rene Burri, Raymond Depardon, Fouad Elkoury, Dominique Edde, Beyrouth Centre-ville, Paris, Éditions du Cyprès, 1992.

5 Tanino Musso, Beyrouth Centre-ville, 1991, film, 17 min.

6 land escape, vidéo et composition musicale réalisée en 2019.

7 « Le sunduq al-Aja’ib est une petite caisse en bois avec un dispositif arrondi permettant de regarder des images peintes ou dessinées à l’intérieur. Le narrateur déroulait ses scènes tout en racontant les fables. Le sunduq al-Aja’ib a parcouru les pays du Levant, transmettant des histoires par ce simple dispositif ; équivalent à la lanterne magique en Europe », Gabriel Bauret (dir.), Liban, réalités et fictions. Troisième Biennale des photographes du monde arabe contemporain, Paris, Silvana Editoriale, Institut du monde arabe, 2019, p. 118.

8 Le mouvement de protestation a débuté le 17 octobre 2019 et se poursuit encore aujourd’hui ; les manifestants demandent un changement profond de la classe politique et des gestes concrets qui prennent en compte la crise économique du pays.

9 L’exposition est issue d’un véritable travail de terrain mené par les commissaires entre Alexandrie et Le Caire avec le soutien de l’Institut français et d’autres institutions (galeries, ateliers, etc.) travaillant dans le milieu. Les commissaires ont, entre autres, pu rencontrer les photographes et effectuer des lectures de portfolio. Les dix-sept projets présentés ont été sélectionnés parmi trois cent cinquante reçus.

Claudia Polledri est chercheuse postdoctorale au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, où elle a obtenu un doctorat en littérature comparée consacré aux représentations photographiques de Beyrouth (1982–2011). Spécialiste de la photographie contemporaine au Moyen-Orient, elle a été commissaire de l’exposition Iran. Poésies visuelles, présentée au Québec en 2019.