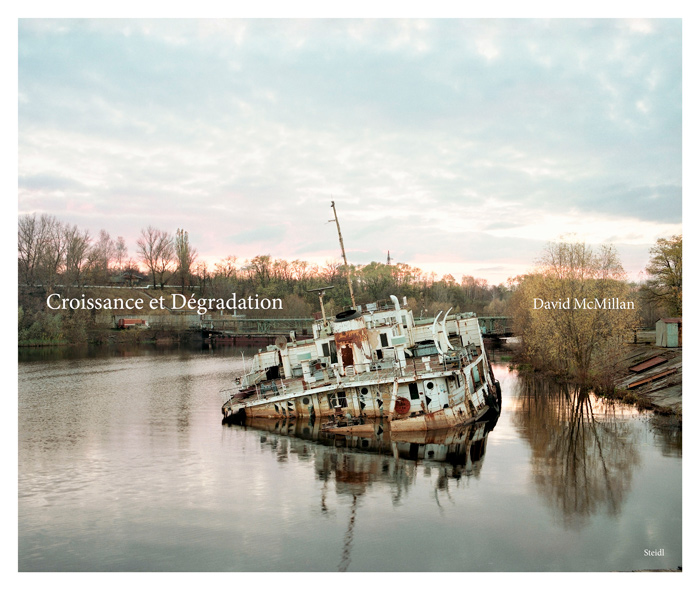

Croissance et Dégradation

Pripiat et la zone d’exclusion de Tchernobyl

David McMillan

essai de Claude Baillargeon

Göttingen, Steidl, 2019, 262 p., 200 photographies

Par Pierre Dessureault

Le 26 avril 1986 à 1 h 23, le réacteur no 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine explose, dégageant une quantité de radioactivité 200 fois supérieure à celle émise par les deux bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et le 9 août 1945. Les dirigeants d’un empire en plein déclin se font rassurants : officiellement, il ne s’est rien passé à Tchernobyl. D’ailleurs, Anatoli Alexandrov, président de l’Académie des sciences de l’URSS et l’un des principaux artisans du programme nucléaire soviétique, n’avait-il pas déclaré avant l’explosion : « Nos centrales nucléaires ne présentent aucun risque. On pourrait les construire même sur la place Rouge. Elles sont plus sûres que nos samovars1. » Le 29 avril, l’agence Tass annonce qu’un « accident » s’est produit à la centrale de Tchernobyl, minimisant toutefois la gravité de la situation, bien que plusieurs pays européens, la Suède notamment dès le 28 avril, aient donné l’alerte après avoir mesuré des niveaux dangereusement élevés de radioactivité en provenance de l’Est sur leur territoire.

Les populations locales sont tenues dans l’ignorance des dangers encourus par l’accident. La vie continue comme si de rien n’était à Pripiat, ville située à trois kilomètres de la centrale, dont les 50 000 habitants ne seront évacués que trente heures après la tragédie, laissant tout derrière eux. Début mai, 115 000 personnes habitant dans un rayon de trente kilomètres autour du site seront forcées de quitter ce qui deviendra la zone d’exclusion. Mikhaïl Gorbatchev reconnaîtra officiellement l’ampleur de la catastrophe dans une allocution télévisée diffusée le 14 mai.

Dans ce concert de déni, d’incompétence et de désinformation érigée en système, comment rendre compte de ce qui est invisible et impalpable : l’atome et sa puissance destructrice ? Pas de champignon atomique, pas de villes volatilisées peuplées de morts vivants brulés par les radiations à Tchernobyl.

Les premières images de la catastrophe sont celles d’Igor Kostine, photojournaliste ukrainien employé par l’agence Novosti. Son ouvrage Tchernobyl. Confessions d’un reporter2 reflète son engagement dès le premier jour – l’image du réacteur en fusion prise quelques heures après l’explosion reste unique – et sur une période de vingt ans à dresser un document factuel et circonstancié en mots et en images du coût humain de la catastrophe et des profondes transformations du tissu social que celle-ci entraîne. À cet égard, son témoignage constitue une chronique composée d’instants saisis au vol, à son corps défendant, dans des images qui défient les lois de l’esthétique pour aller dans l’urgence au plus près de l’événement qu’il s’agit d’inscrire dans le cours de l’histoire, en marge du discours officiel.

Le Canadien David McMillan amorce son travail en 1994 et le poursuit jusqu’en 2018 au cours de vingt-deux séjours dans la zone d’exclusion devenue espace de désolation, qu’il arpente et scrute inlassablement en plus de 200 photographies prises en grande partie dans la ville de Pripiat3. Ce qui frappe d’abord dans les images produites par McMillan, c’est leur manière particulière de cristalliser, dans l’instant du présent de la prise de vue et du constat de l’état des lieux, un passé et un avenir qui coexistent. Il travaille comme un artiste et aborde ses sujets d’un regard distancé qui laisse toute la place à l’imagination et à la réflexion pour évoquer la catastrophe à partir des traces recueillies. L’acuité dans la précision du rendu de l’image magnifie les détails et les contrastes de textures, conférant aux lieux une présence troublante. L’architecture rigoureuse des compositions juxtapose les plans de couleurs saturées et accumule les traces de la dégradation des sites pour traduire implacablement, dans une suite de tableaux qui fixent, dans toute la densité d’un temps présent suspendu, la complexité visuelle du réel.

En 1994, Pripiat ruinée est devenue un symbole de l’empire soviétique disparu le 26 décembre 1991. Cette ville, créée de toutes pièces en 1970 pour loger les travailleurs de la centrale et leurs familles, est érigée selon un système social rationnel où prime la vision d’un développement matériel sans limites. Microcosme utopique du paradis socialiste où l’organisation de l’espace urbain est planifiée et configurée pour répondre à tous les besoins matériels de ses habitants. D’où le grand nombre d’immeubles d’habitation modernes, d’installations sportives et culturelles, d’hôpitaux, de bibliothèques, d’écoles et même d’un parc d’attractions.

Au moment des visites de McMillan, cet espace postsoviétique déserté est encore jalonné par nombre de signes qui rappellent le passé communiste et le vide laissé par l’effondrement d’une idéologie qui régissait la vie de l’Homo sovieticus. Bustes de Lénine. Portraits de Marx et d’Engels. Drapeaux des républiques constituant la défunte URSS. Mot d’ordre peint sur le mur extérieur d’une tour d’habitation, « Le parti de Lénine et la volonté du peuple conduiront au triomphe du communisme4 ! » Autant de signes qui disent le passé, le temps où la vie se déroulait selon un plan ordonné.

Si ce mélange de passé et de présent est au cœur du travail de McMillan, le nombre de séjours et la longue période sur laquelle s’élabore son travail évoquent de manière manifeste le passage du temps. La reprise d’un même point de vue de certaines scènes, pensons ici entre autres exemples aux plans d’ensemble de la centrale pris en 1998, 2001, 2004, 2008, 20175 n’établit pas une continuité narrative, mais juxta-pose des instants qui s’inscrivent dans une suite visuelle de tableaux descriptifs rendant visibles les sédimentations successives de temps que saisit l’image. Si le passé est ainsi actualisé par un retour en arrière sur ce qui a été, l’avenir se manifeste dans la tension entre le domaine bâti qui progressivement s’effrite et la nature qui prolifère et viendra éventuellement recouvrir de sa beauté empoisonnée les ruines et effacer les vestiges de la présence humaine. Dans ce cycle de désagrégation et de renaissance s’entrecroisent les temporalités dans un présent que l’image vient pérenniser.

Que reste-t-il de Tchernobyl aujourd’hui ? Un champ de ruines en voie de disparition. Une trace dans la mémoire collective. Des mots et des images venus témoigner d’un drame unique dans l’histoire humaine. Une populaire série télévisée. On ne compte plus sur la toile les sites consacrés à Tchernobyl qui, à grand renfort d’informations scientifiques et d’analyses sociopolitiques, décortiquent les tenants et aboutissants de la catastrophe. Des agences de voyages y offrent même à grand renfort de rhétorique publicitaire l’expérience d’une vie : le voyage le plus complet et le plus intrépide dans la zone d’exclusion mémoire serait-il devenu simple prétexte à aventure et à égoportrait ?

Pierre Dessureault est spécialiste de la photographie canadienne et québécoise. À titre de conservateur, il a conçu une cinquantaine d’expositions, publié divers catalogues, collaboré à plusieurs ouvrages et produit nombre d’articles sur la photographie. Depuis sa retraite, il se consacre à l’étude de la photographie internationale dans une perspective historique et, renouant avec ses premiers centres d’intérêt que sont la philosophie et l’esthétique, à l’approfondissement des approches théoriques qui ont marqué l’histoire du médium.