[Hiver 2021]

Une entrevue de et par Chuck Samuels

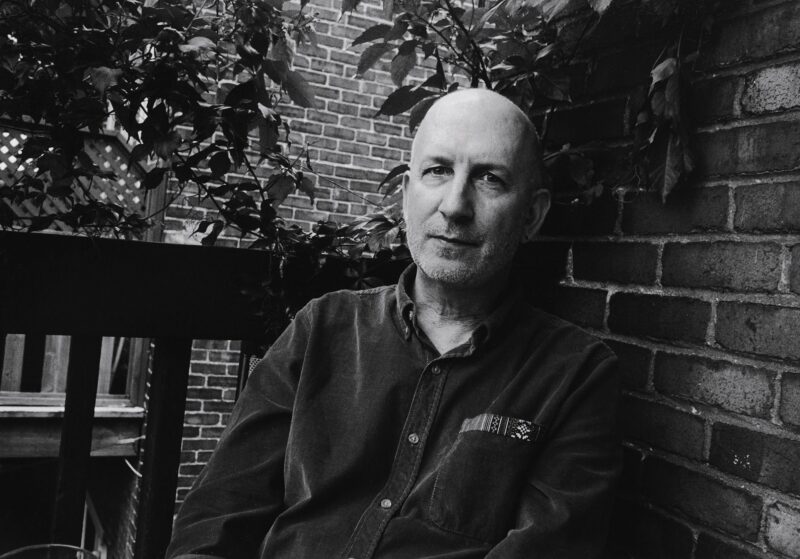

Chuck Samuels est un critique indépendant occasionnel qui vit et travaille à Montréal. Cette entrevue est la troisième d’une série avec Chuck Samuels à paraître dans Ciel variable. Samuels a également publié des articles dans des revues d’art contemporain canadiennes comme MIX, Fuse et Vanguard (en collaboration avec Moira Egan), et est l’auteur d’un essai de Women and Men: Interdisciplinary Readings on Gender, dirigé par Greta Hofmann-Nemiroff (Fitzhenry-Whiteside, 1987).

Depuis 1980, les photographies et vidéos de Chuck Samuels ont fait l’objet de nombreuses expositions, publications et acquisitions, tant au Québec et au Canada qu’à l’étranger. On trouve ses photographies dans différentes collections publiques et particulières au Canada, en France, au Mexique, en Belgique et aux États-Unis. Chuck Samuels vit et travaille à Montréal. Deux de ses œuvres les plus récentes, On Photography et After, ont été présentées à Espaces F à Matane, à l’automne 2020. Une autre exposition, plus vaste, ainsi qu’une publication importante sont prévues pour le début de 2021 et sont abordées ci-dessous.

CS : J’ai appris que vous avez récemment terminé trois nouveaux corpus d’œuvres, et que ces projets semblent présenter une navrante similitude avec votre travail antérieur. Qu’est-ce qui vous pousse à faire toujours et encore la même chose ? Est-ce une manque d’imagination ?

CS : Non, pas du tout ! Pour commencer, ce ne sont pas exactement les mêmes idées ou images ; ce sont plutôt des variations autour de thèmes semblables. Comme vous le savez, je suis obnubilé par la photographie, autant dans ce qui fonctionne chez elle que dans ce qui ne fonctionne pas. L’essentiel de ma carrière de quarante ans a consisté, sous une forme ou une autre, à sonder différentes archives et pratiques photographiques pour approfondir ces questions. Et non, ce n’est pas un signe d’insuffisance créative : c’est plus une obsession. Comme l’un des membres du jury à ma soutenance de thèse l’a si éloquemment déclaré : « C’est comme une gale : vous ne pouvez vous empêcher de la gratter, gratter, gratter ! »

CS : Outre ces nouvelles œuvres, j’ai entendu dire que vous préparez la sortie d’une publication et que vous aurez une exposition réunissant six de vos projets allant de 1991 à 2020. Si vous le voulez bien, commençons notre discussion en parlant du livre et des raisons qu’on aurait de l’acheter.

CS : Si vous aviez pris la peine de faire des recherches préparatoires pour cette entrevue, vous sauriez que mon travail est plus connu en Europe et aux États-Unis qu’au Canada (même si, il faut bien l’admettre, il n’est pas si connu que ça à l’étranger) et qu’un nombre enviable de partenaires locaux et internationaux ont accepté de collaborer avec moi pour le livre.

Pour répondre à votre question, en 2014–2015, j’ai commencé à penser à la production d’une publication qui serait le premier ouvrage entièrement consacré à mon œuvre, et ça m’a amené à réfléchir à la forme que celui-ci pourrait prendre. Il m’est apparu qu’un livre traitant exclusivement de mes projets personnels, dans lesquels je me suis photographié moi-même pour me frotter aux différents aspects de la photographie, dont Before the Camera (1991), Before Photography (2010) et The Photographer (2015), pourrait s’avérer très intéressant.

En jetant un regard rétrospectif sur ces projets et d’autres œuvres anciennes, je me suis aperçu que, tout au long de ma carrière, j’avais cherché à fouiller toujours plus loin dans les différents volets de la photographie, que je tentais, au sens absurde de la chose, d’incarner ou de « devenir » la photographie. Donc le livre, me suis-je dit, pourrait ressembler à un volume théorique avec des chapitres consacrés aux facettes et histoires variées de la technique et de son utilisation, sauf que je serais présent dans à peu près toutes les images. J’intitulerais le livre Becoming Photography. Plus j’y pensais, plus l’idée me semblait suffisamment loufoque pour fonctionner. Il était clair, cependant, qu’il me faudrait réaliser quelques nouvelles séries pour tirer parti de l’approche cohérente déjà visible dans mon travail.

CS : Pouvez-vous nous parler de ces nouveaux projets et de leurs similitudes et différences (s’il y en a) avec vos créations antérieures ?

CS : Dès 2014, j’avais conçu le projet de citer des citations et même établi une liste préliminaire d’œuvres d’appropriation que je pourrais m’approprier. L’idée a fait son chemin pour donner After, une série de dix-huit photographies et quatre vidéos. C’est un projet dans lequel, une fois de plus, je me suis invité dans des images existantes, si ce n’est que ces images étaient elles-mêmes de nouvelles versions d’images existantes. S’il est vrai qu’After a de nombreux points communs avec mes œuvres antérieures, on y trouve toutefois une bonne dose ajoutée et généreuse d’autoréférence vertigineuse. After propose des citations respectueuses, mais risibles d’œuvres d’appropriation de Dara Birnbaum, Joan Fontcuberta, Samuel Fosso, Kathy Grove, Sherry Levine, Yasumasa Morimura et d’autres.

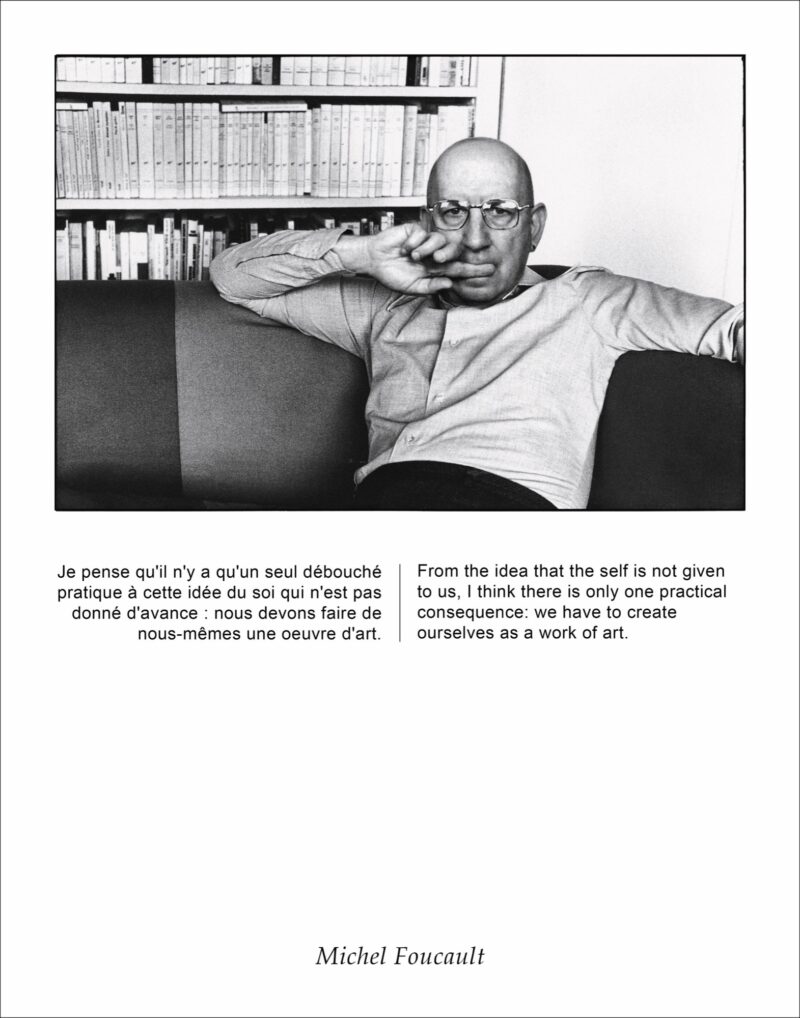

J’avais aussi pensé à un projet qui traiterait de l’image et des mots de la critique, une série qui ferait écho à mon utilisation du texte et de l’image dans des séries plus anciennes, comme The Mission of Photography… (1985), Easy Targets (1990) et The Demotivational Series (1997). La série s’attachait au verbe et à l’apparence des critiques (des critiques qui, le public l’aura sans doute noté, présentent une inquiétante ressemblance avec moi), et j’avais prévu de sortir les citations de ces derniers de leur contexte d’origine pour créer un cadre où leurs mots agiraient, contre leur volonté, comme une défense stricte de mon projet. Au fil de mes recherches, je suis parvenu à trouver trente portraits photographiques de critiques dont les écrits présentaient des citations pertinentes. Il y avait notamment des photos et des textes de Roland Barthes, Walter Benjamin, John Berger, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Lucy Lippard, Susan Sontag et d’autres. De plus, j’ai réalisé une vidéo qui ressasse encore plus la facilité avec laquelle des paroles sorties de leur contexte peuvent être manipulées. Le projet s’intitule On Photography, d’après le recueil d’essais de Sontag de 1977 qui fait référence.

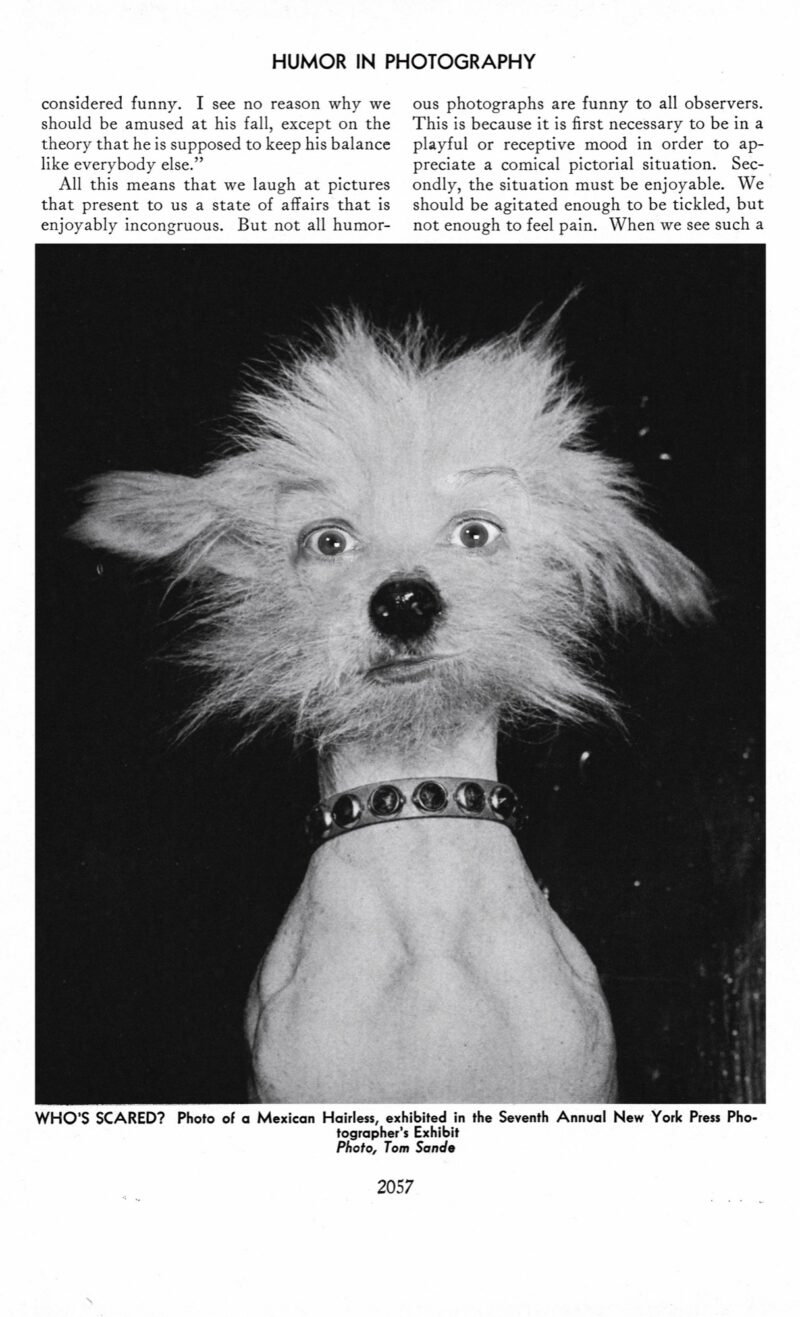

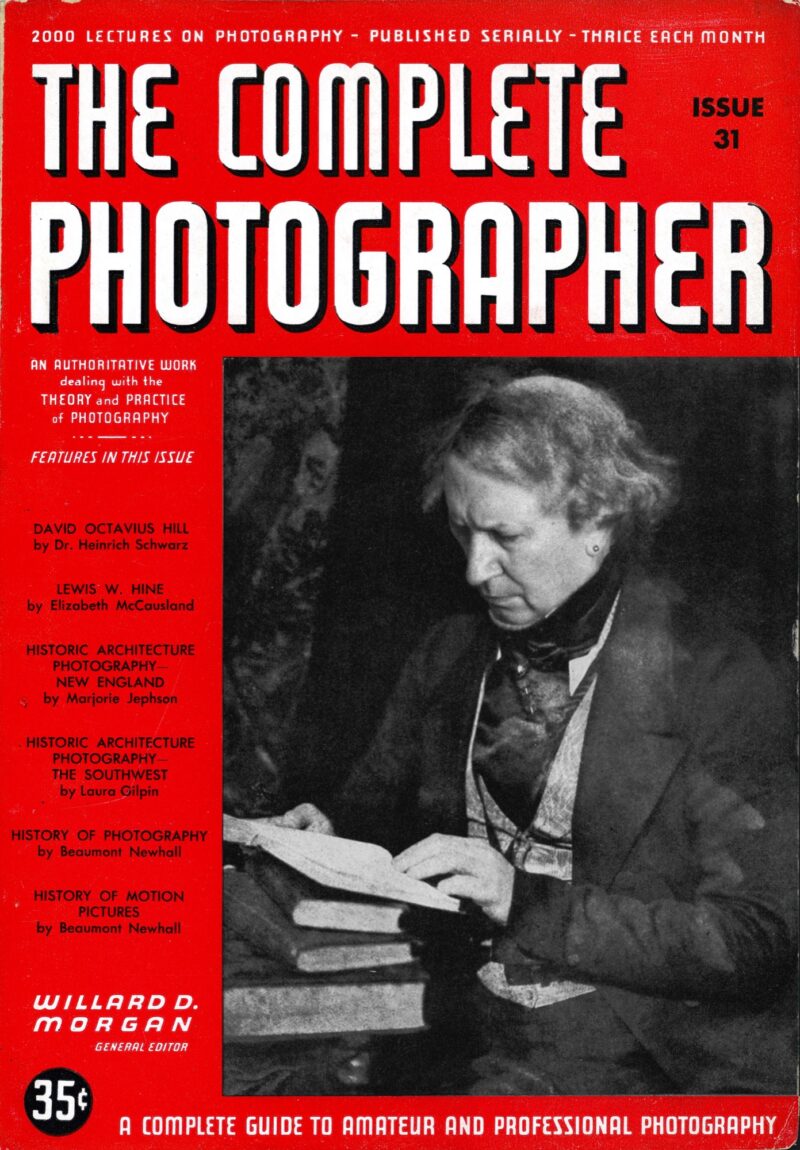

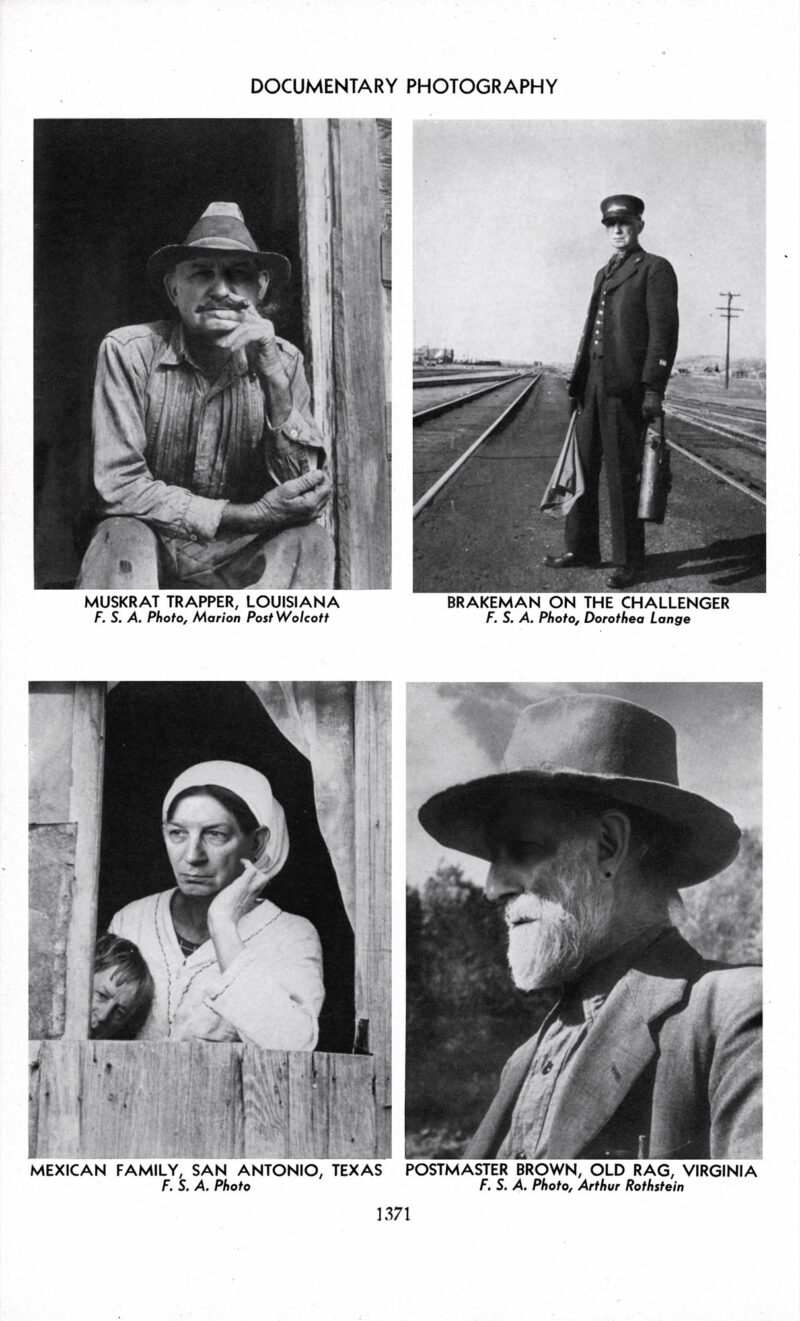

En 2019, alors que je rangeais mon sous-sol, je suis tombé par hasard sur une pile d’exemplaires de The Complete Photographer, une revue de photographie américaine des années 1940, probablement transmise par mon père, et qui m’avait initié à la photographie alors que j’avais onze ans. Face à cette occasion de premier ordre pour créer un nouvel ensemble d’imitations inimitables qui attireraient l’attention du public sur la fonction historique du magazine photographique tout en me permettant de trafiquer plusieurs genres de photographie que je n’avais jusqu’à présent pas eu la chance d’aborder, je n’ai pas hésité à m’immiscer entre les couvertures des revues. C’est devenu un troisième projet que j’appelle (et ça ne surprendra sans doute personne) The Complete Photographer.

CS : Concernant ces projets, vous sentez-vous à l’aise de continuer simplement à faire ce que vous avez toujours fait ?

CS : En un mot, oui. En fait, j’irais même jusqu’à dire que, dans l’ensemble, je suis extrêmement satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Bien sûr, il y a quelques légers regrets. Par exemple, dans On Photography, j’aurais adoré « devenir » les images d’autres critiques que j’admirais et qui ont aussi pu influencer ma pensée et ma pratique. Malheureusement, je n’ai pas réussi à mettre la main sur les bonnes citations et/ou des portraits publiés exploitables d’Okwui Enwezor, Rosalind Krauss, Laura Mulvey et Abigail Solomon-Godeau. Avec After, j’aurais aimé reprendre des œuvres d’appropriation de Barbara Kruger, Vik Muniz et Jeff Wall, mais j’ai été contrarié par des soucis logistiques et financiers. Si j’avais disposé de plus de temps et d’argent, je me serais attaqué à plus de sujets couverts par The Complete Photographer, comme la photographie sur les thèmes des clowns et des cirques, de la criminologie, des expéditions, des fermes, de la mode, de la médecine, des actualités et de la publicité.

CS : Vous avez manifestement consacré beaucoup de ressources et d’énergie pour réaliser ces séries, des projets qui pourraient être perçus comme dénigrant la photographie et les photographes. Comment en êtes-vous venu à cette piètre estime pour la pratique et ses professionnels ?

CS : D’abord, ces projets, et il en allait de même dans mon travail antérieur, ont été menés avec une économie de moyens assez exceptionnelle. Et si je soulève des questions concernant la pratique, mes productions ont été faites avec une vénération presque fanatique envers les artistes cités et avec un réel intérêt pour communiquer au public ma fascination pour la photographie.

CS : Donc, vous diriez que votre livre est simplement une répétition de l’exposition ?

CS : Non ! Soyez attentif ; j’ai déjà dit que la publication est venue en premier. Initialement, on m’a proposé une rétrospective chez Expression, mais j’ai soumis à la place l’idée d’une grande exposition basée sur le concept du livre. Expression et Plein sud se sont montrées intéressées à présenter celle-ci dans les deux galeries simultanément et à publier conjointement l’ouvrage avec Kerber Verlag en Allemagne. Le livre sera lancé lors des vernissages de l’exposition au début 2021.

CS : Vous faites ce genre de travail depuis trente ans maintenant : est-ce que je me trompe, ou la production des nouveaux projets s’est passée plutôt rondement ?

CS : Vous vous trompez, effectivement. Par exemple, j’ai découvert que personnifier Wonder Woman, ce n’était pas vraiment comme être un autre moi-même. Voyez-vous, j’ai filmé After Birnbaum dans des endroits publics et semi-publics, et le costume mal ajusté de Wonder Woman que je portais était prédisposé à une occasionnelle, mais effroyablement embarrassante défaillance de garde-robe. Il y a eu diverses autres surprises désagréables, comme mon nez qui s’est mis à couler abondamment de manière incontrôlable pendant quarante-cinq minutes lors d’une performance de soixante minutes devant la caméra pour After Gordon.

Mais plus que ça, j’ai été mortifié de voir à quel point j’avais l’air vieux et combien j’avais pu me mentir à moi-même sur le poids que j’avais pris ces dernières années. Ça m’a rappelé les paroles d’une chanson de B. B. King/Dave Clark, dans laquelle King se lamente : « Le temps me rattrape, enfuie est ma jeunesse ; je me regarde dans la glace chaque jour, et la laisse me dire la vérité ». J’ai compris que si vous voulez entretenir quelque illusion que ce soit sur votre apparence quand vous êtes dans la mi-soixantaine, mieux vaut ne pas faire des photos en gros plan de vous-même. Ni vous filmer déguisé en Wonder Woman, surtout si vous utilisez un équipement à haute définition. L’effet sur l’estime de soi peut s’avérer déplorable.

CS : Dites-moi s’il vous plaît que cette exposition et ce livre mettent un point final à votre démarche de « devenir » la photographie et que vous ne réaliserez plus de séries dans la même veine.

CS : Qui sait ? Tant de photographie… si peu de temps…

CS : Donc, vous êtes en train de me dire que vous allez finir votre vie à œuvrer dans le même style, qui n’est ni plus ni moins qu’un égoportrait sans fin, ennuyeux et pour l’essentiel, futile ?

CS : Laissez-moi vous raconter une histoire drôle : pourquoi n’allez-vous pas vous faire foutre ?