[Hiver 2021]

Par Jérôme Delgado

- Isabelle Hayeur, (D)énoncer, Longueuil / Sherbrooke / Laval, Plein sud édition / Galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke / salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval, 2020, 362 p. [bilingue]

- Valérian Mazataud, Le plan, Montréal, Corporation d’habitation Jeanne-Mance, 2020, 44 p.

- Bertrand Carrière, Mona Hakim, Robert Enright, Pierre Rannou, Solstice, Longueuil / Sherbrooke, Plein sud édition / Galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke, 2020, 304 p. [bilingue]

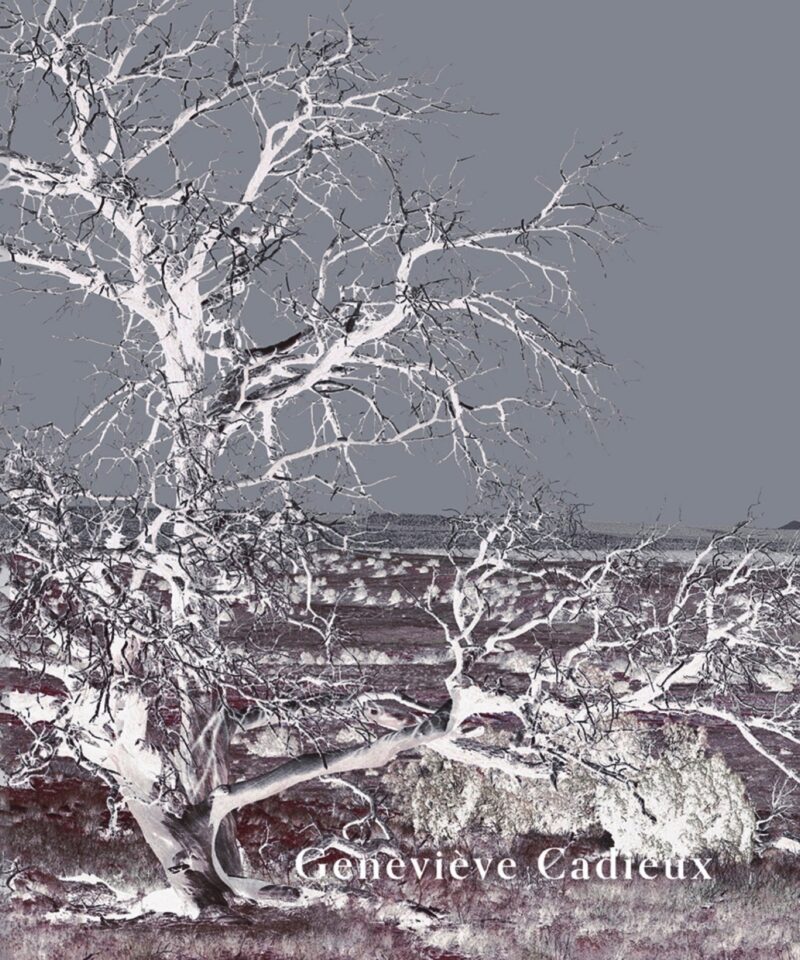

- Isabelle de Mévius (dir.), Geneviève Cadieux, Montréal, Le 1700 La Poste, 2020, 160 p. [bilingue]

Isabelle Hayeur, (D)énoncer, Longueuil / Sherbrooke / Laval, Plein sud édition / Galerie d’art AntoineSirois de l’Université de Sherbrooke / salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval, 2020, 362 p. [bilingue]

Précieux ouvrage sur un quart de siècle de pratique, (D)énoncer est plus qu’un catalogue d’exposition, même s’il « accompagne » la rétrospective homonyme de l’automne 2020. Elle aussi rétrospective, la monographie s’attarde de manière quasi exhaustive, a-t-on l’impression, à la nature engagée de chaque projet photographique ou vidéographique d’Isabelle Hayeur. La présentation visuelle relevait du défi, tant les corpus, vastes et nombreux, intègrent des vues panoramiques. Le résultat fascine. Non seulement les doubles pages sont-elles généreusement mises à profit, mais les éditrices ont inclus des pages à trois volets, dépliables. L’ordre de lecture répond à une organisation par genre (photo, vidéo, installation), puis par thèmes, de la dérive environnementale aux luttes sociales. Trois autrices signent les textes. Mona Hakim observe l’évolution du militantisme chez Hayeur, Ann Thomas, la déchéance sociale par un commentaire sur la série Desert Shores (2015–2016), et Peggy Gale, la production vidéo, allant jusqu’à déterrer des œuvres de jeunesse. Hommage senti que cet ample survol de l’œuvre « d’une artiste de terrain, dans l’action et le déplacement », comme le souligne Hakim, qui « a compilé une petite histoire du paysage avec un œil de plus en plus aiguisé et implacable ».

Valérian Mazataud, Le plan, Montréal, Corporation d’habitation Jeanne-Mance, 2020, 44 p.

Les statistiques, tangibles, ne trompent pas : les Habitations Jeanne-Mance (HJM) sont un ilot rassembleur au cœur de Montréal. Et les mille témoignages qui colorent ce livre photographique en rajoutent : ces logements à loyer modique sont un havre de paix, de chaleur, de bien-être. « Ici, la vie est plus facile. » « C’est une famille. » « Un vrai chez-nous, un village où il fait bon vivre. » Chiffres et paroles à l’appui, les portraits que Valérian Mazataud a tirés des HJM respirent affection, sérénité, fierté. Le regard fixé vers la caméra, à l’instar de Josefa Diaz (104 ans !), ou la tête dans les nuages, à l’ombre d’un arbre, les protagonistes posent droits, sous leurs plus beaux atours, entre amis, en couple, seuls. Le photographe montréalais a répondu à une commande – célébrer les 50 ans des HJM – en s’invitant chez les résidents comme l’un des leurs. Bref, mais aéré et rythmé, le livre magnifie chacune des images. On s’y attarde pour découvrir les petits détails qui font la singularité d’une vie. Hors commerce, conçu pour les principaux concernés, Le plan est accessible en ligne ou dans les bibliothèques.

Bertrand Carrière, Mona Hakim, Robert Enright, Pierre Rannou, Solstice, Longueuil / Sherbrooke, Plein sud édition / Galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke, 2020, 304 p. [bilingue]

Avec une dizaine de publications monographiques en 25 ans, on ne peut pas dire que Bertrand Carrière ait manqué de visibilité, ou de soutien éditorial.

Le volumineux ouvrage Solstice comble pourtant un vide, celui de l’exhaustif regard rétrospectif. Certes, les corpus ne sont présents que de manière fragmentaire, certains plus que d’autres, sans raison apparente. Mais ce survol de 48 ans d’images (1971–2019) s’avère suffisamment judicieux et révélateur des angles d’approche du photographe, de ses débuts purement documentaires – Carrière avoue, dans son texte, avoir rêvé de photojournalisme – à ses récits plus intimistes, l’objectif tourné vers ses proches. C’est par ailleurs cet axe qui « infiltre le quotidien du photographe » qu’analyse Mona Hakim. Robert Enright relève l’importance de l’affect dans le devoir de mémoire que s’est donné Carrière, qui a consacré plusieurs séries aux guerres. Pierre Rannou, lui, scrute les liens ténus de l’artiste avec le cinéma, qui traduisent, conclut-il, « son désir de se glisser dans un regard autre, de traquer sa transmission, de tenter de percevoir ce qu’il a vu ».

Isabelle de Mévius (dir.), Geneviève Cadieux, Montréal, Le 1700 La Poste, 2020, 160 p. [bilingue]

En 2015, le Musée d’art de Joliette a mis en circulation une rétrospective Geneviève Cadieux. Il avait alors été question d’une monographie de similaire envergure, jamais parue. Cinq ans plus tard, sous le prétexte d’une exposition dans ses espaces regroupant œuvres anciennes et récentes de l’artiste, Le 1700 La Poste publie l’attendu ouvrage. La première partie est consacrée au cycle Ghost Ranch (2018–2019), la seconde, au survol historique. Ji-yoon Han signe l’essai sur la récente série, dont la figure dominante, un arbre en plein désert, alimente son propos. Le commissaire de 2015, Vincent Bonin, complète enfin son travail par un texte exhaustif, où il se penche sur les rapports entre corps humain et matériau photographique. Le choix et l’ordre des images qui suivent découlent de sa chronologie, si personnelle. On y retrouve des œuvres fétiches, sur plusieurs pages et sous différentes vues, tel que Portrait de famille (1991). À noter que Firmament (2020), l’œuvre inédite exposée au 1700 La Poste est reproduite sur un encart. Si neuve, elle est arrivée après la publication et entrouvre la suite d’une déjà longue carrière.

Journaliste pigiste, Jérôme Delgado occupe le poste de coordonnateur à l’édition de Ciel variable.