[Été 2021]

Bertrand Carrière, Apprendre la photographie par les livres

Une entrevue par Serge Allaire

Au cours des quarante dernières années, Bertrand Carrière a produit une œuvre photographique à la fois personnelle et variée. Son travail a été exposé au Québec, au Canada, en Europe et en Chine, et il est représenté par la Galerie Simon Blais, de Montréal, ainsi que par la Stephen Bulger Gallery, de Toronto. Carrière, qui a enseigné la photographie à l’Université de Sherbrooke, est bénéficiaire de bourses de différents conseils des arts (Canada, Québec, Longueuil). Il a publié plusieurs livres dont Le Capteur en 2015, aux éditions du Renard. En 2020, sous l’intitulé Solstice, une exposition et une monographie, toutes deux de nature rétrospective, ont mis en lumière l’ampleur de sa pratique.

SA : J’aimerais aborder l’ensemble de ta démarche et du processus qui a mené à l’exposition et au livre Solstice. Comment t’est venue l’idée de ce projet rétrospectif ?

BC : Je songeais à un livre qui regrouperait plusieurs de mes projets. Pour des raisons diverses, je demeurais parfois insatisfait des livres précédents: choix d’images, mise en pages, qualité d’impression. Je souhaitais combler ces lacunes et créer un livre qui puisse rassembler des plus courts extraits de mes projets et des images inédites. L’idée d’une exposition rétrospective fut vite abandonnée au profit d’une collaboration avec Plein sud éditions, en vue d’une monographie.

Puis une invitation m’est venue de la Galerie d’art Antoine-Sirois de l’Université de Sherbrooke, qui m’a permis de voir la possibilité de réaliser une exposition à caractère rétrospectif. Le travail sur le livre était déjà amorcé et j’ai choisi de travailler les deux en parallèle. Par la suite, la galerie universitaire a proposé de coéditer la monographie, ce qui s’est traduit par un apport financier important.

Pour l’exposition, qui est fort différente de la monographie, j’ai choisi de travailler à partir de tirages disponibles et de consacrer un projet à chacun des murs de la galerie. Je souhaitais que l’exposition respire. Je n’ai pris que des images réalisées à partir de 1996. J’ai été mon propre commissaire, j’ai procédé au choix des œuvres et à la mise en espace. J’ai été aidé par une très bonne équipe à la galerie, à commencer par la nouvelle directrice Caroline Loncol-Daigenault, et par Mona Hakim pour les textes.

SA : Et la monographie ?

BC : La réflexion et le travail sur la monographie ont commencé une année avant l’invitation pour l’exposition. Ils sont liés à une réorganisation majeure de mon atelier et à un vaste projet de recherche et de numérisation. C’est ce qui a rendu possible une relecture des images des vingt premières années, soit tout ce qui compose la première moitié du livre.

Au cours de cette année, j’ai profité de l’accès au studio du Québec à Londres. Ce séjour de six mois a bien sûr retardé les deux projets, mais il a permis un recul et un nouveau regard sur eux. Je suis parti avec une première maquette du livre à Londres, où j’ai pu y réfléchir abondamment. Quelle chance ! Je crois que cette distance a créé un meilleur livre et une meilleure exposition.

SA : Tu as publié plusieurs livres photographiques. Quelle importance revêt le livre pour toi ? Comment as-tu découvert cette forme de diffusion ?

BC : Mon premier vrai contact avec la photographie a été dans les magazines et l’encyclopédie LIFE. Puis la découverte des livres fut fondamentale. Le premier que j’ai eu fut une petite monographie sur Henri Cartier-Bresson, publiée par Delpire. Fauché comme je l’étais alors, j’ai dû l’emprunter à très long terme. Ensuite, la monographie de Diane Arbus et Les Gitans de Josef Koudelka m’ont bouleversé.

La rencontre avec Travelog de Charles Harbutt fut importante, pour sa vision très personnelle. Je trouvais emballante son approche intime du journal de voyage. Public Relations de Garry Winogrand fut ensuite un point tournant, par son approche antijournalistique, l’utilisation du flash et ce qu’on appelait la snapshot esthetics.

J’ai appris la photographie dans les livres. C’est la forme la plus appropriée pour le déploiement de mes projets. Depuis toujours. Mon premier projet conséquent – Les amuseurs publics (1979–1981) – est devenu une maquette de livre pour un concours organisé par le magazine OVO. Je travaillais déjà la séquence des images, mais maladroitement. Mes moyens étaient très primitifs.

SA : Peut-on voir un rapport avec le montage au cinéma dans la conception d’un livre, dans le choix des images, de leur assemblage ?

BC : Plusieurs de mes projets partent d’une idée assez vague. Parfois, les images deviennent des séries par elles-mêmes. Or, même lorsqu’il s’agit de projets plus documentaires, le véritable travail de création se produit au moment de l’organisation séquentielle des images, en les juxtaposant. Il est vrai que cela ressemble beaucoup au processus du cinéma, où le montage est la dernière écriture. J’ai toujours aimé cette idée de partir en quête d’images, sans scénario précis. De créer sur une table, avec de petits tirages de lecture, afin d’y découvrir des sens, enfouis dans la rencontre d’images. Ça finit toujours par ressembler à un livre. J’ai une armoire pleine de maquettes.

Toutes les images de Solstice ont d’abord été imprimées en petit format, puis étalées pour créer des groupes, des séquences. Ce n’est qu’après que le travail à l’écran a débuté. Il y a quelque chose d’important dans la matérialisation des images, comme un jeu de cartes nécessaire au processus de sélection.

Ce processus, cette écriture automatique avec les images où les sens se bousculent et s’entrechoquent, comble ma recherche de sens. Or, il n’y a pas de recette simple ou de méthode facile pour arriver à un ensemble signifiant. C’est un procédé assez intuitif à travers lequel il faut passer à chaque fois. C’est probablement la partie le plus difficile de toute l’entreprise photographique : choisir, perpétuellement choisir, et remettre ses choix en question.

On crée en retranchant. Si j’ai appris une chose avec la monteuse de mes films et que je m’efforce d’appliquer, c’est la façon de voir l’arbre (l’image) et la forêt (le livre, le film) en même temps : l’importance singulière de chaque image, de chaque plan, dans un tout qui prend sens.

SA : Dans cette démarche qui t’a mené à revoir tes projets depuis les années 1970, as-tu découvert, ou redécouvert des photos que tu avais négligées et qui t’apparaissent maintenant plus significatives ?

BC : Ce fut l’un des aspects les plus excitants dans la création de cette monographie, revoir des travaux anciens avec l’œil d’aujourd’hui. Mon point de vue ayant changé, les planches contacts et les tirages offraient une mine de nouvelles pistes.

Le travail avec Hélène Poirier, de Plein sud, a été particulièrement agréable. Elle a fait de nombreuses suggestions sur les œuvres à intégrer, afin de rompre la linéarité chronologique. Elle a augmenté le nombre de pages pour faciliter l’intégration des nouvelles œuvres et veillé à l’unité de l’ensemble.

J’ai choisi de publier un bon nombre d’images inédites, issues parfois de projets jamais montrés, tels que ceux tirés de la Côte-Nord et d’Écosse (Don’t go to Glasgow, 2018), ou le plus récent, Miroirs acoustiques, réalisé en Angleterre. Chaque série est en format réduit, certaines ont plus d’espace que d’autres. Ce sont parfois des choix émotifs, liés à l’importance que je souhaitais leur accorder. Le livre réunit une trentaine de projets.

SA : J’ai été frappé dès la première lecture du livre par l’absence de titres et par les indications qui distinguent chacune des parties ou projets. Peux-tu m’en parler ?

BC : Dans mes livres, j’ai presque toujours évité de placer des titres sous les images. Je trouve que c’est une distraction. Dans Solstice, il y a des indications sur les titres et les années des séries, mais tous les autres détails se retrouvent à la fin. Ce que je souhaitais rendre visible au départ est devenu plus discret avec l’évolution du design. J’ai privilégié un passage plus harmonieux entre les séries, les genres et les époques. J’ai voulu donner préséance à la séquence des images, pour créer un flux continu et minimiser les ruptures graphiques entre les séries. Je souhaitais éviter l’effet de catalogue.

SA : En général, les premières images d’un livre donnent le ton à l’ensemble de l’ouvrage. Pourquoi as-tu choisi de commencer avec des images en couleur ?

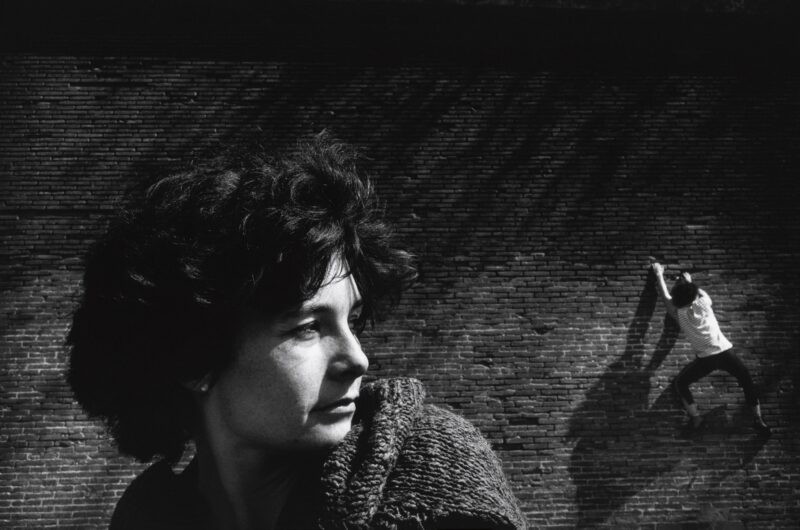

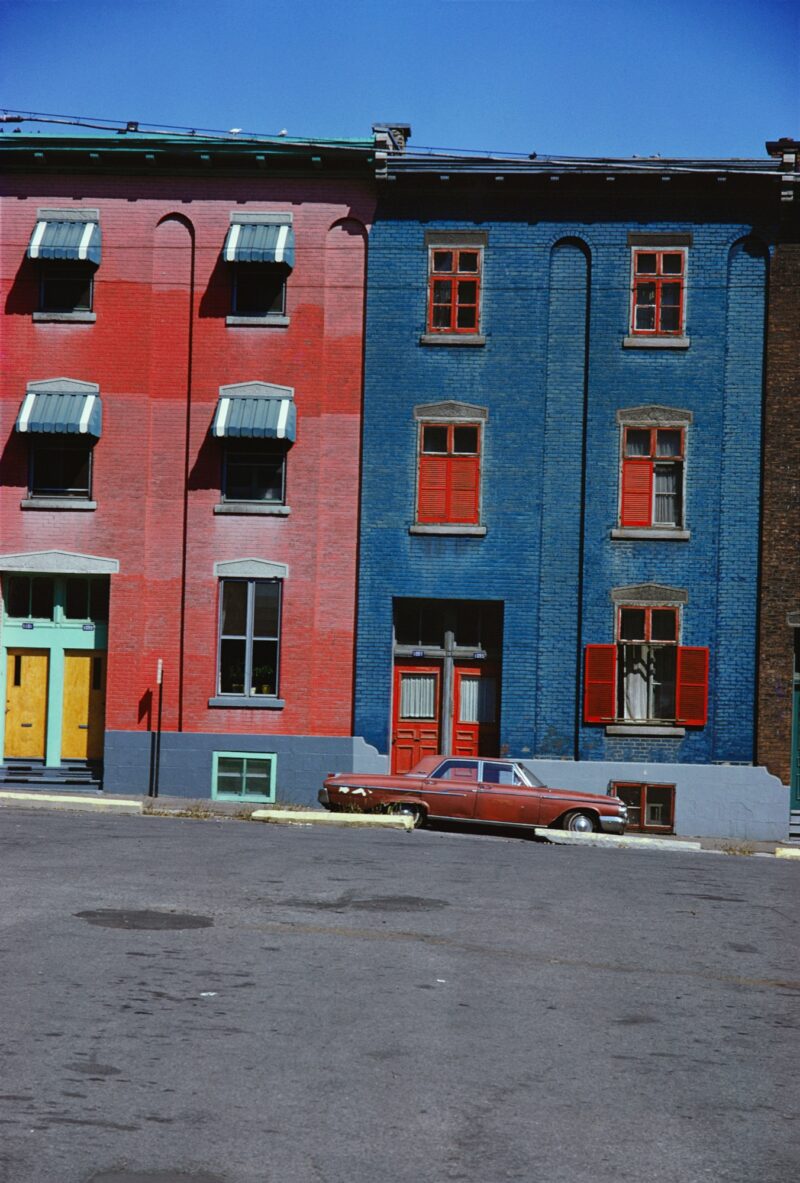

BC : La toute première image du livre est une trouvaille, une image que j’ai probablement réalisée à l’âge de 14 ou 15 ans. C’est une partie de Montréal qui n’existe plus. Ce qui m’a touché, c’est qu’elle ressemble à ce que je peux faire aujourd’hui, comme la série Le Capteur, qui clôt le livre. La seconde image a été réalisée lors d’un voyage à Paris en 1981. Une autre trouvaille. Dans les deux cas, je constate qu’il y a une part de mon regard qui n’a pas changé – j’aime encore ces images. Et considérant les conditions dans lesquelles elles ont été conservées, c’est un petit miracle qu’elles aient survécu. En les voyant, j’ai su qu’elles ouvriraient le livre, offrant à la fois un regard sur le passé, une énigme et une sorte de révélation. C’est un vrai privilège de pouvoir remonter aussi loin dans mon travail et d’y trouver encore une pertinence, une résonance avec ce que je fais aujourd’hui.

Serge Allaire a enseigné au département d’histoire de l’art de l’UQAM. Commissaire indépendant et chercheur en histoire de la photographie, il a collaboré comme auteur auprès du Mois de la Photo à Montréal, puis auprès de nombreuses publications spécialisées en photo. Plus récemment, il s’est consacré à la diffusion et au rayonnement du livre photographique québécois ici et en France.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]