[Été 2021]

Histoire d’une disparition

par Sébastien Hudon

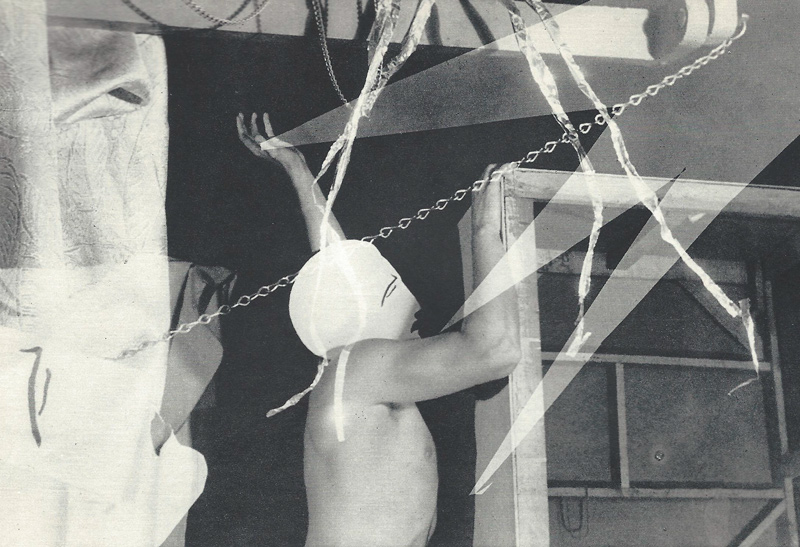

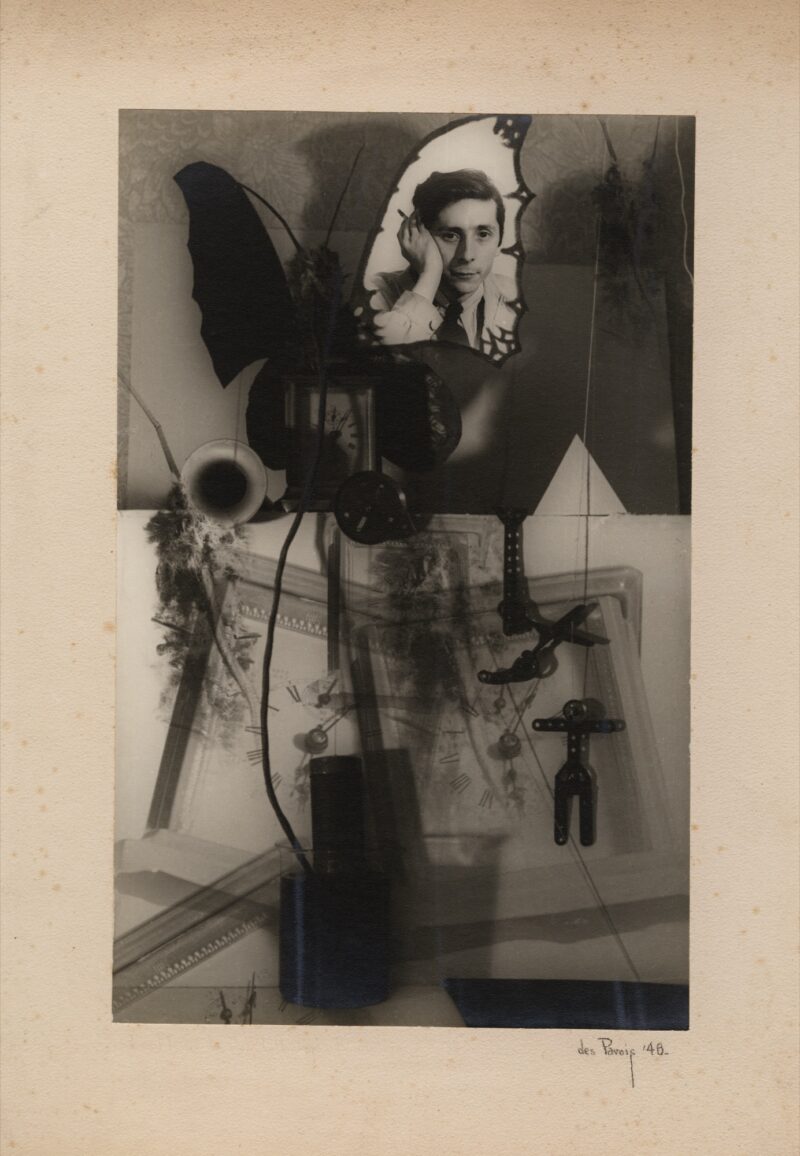

Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Guillaume Adjutor-Provost intitulée Belles eaux1, nous avons été invité à montrer et présenter trois œuvres rares (des fac-similés) d’un ensemble d’exception que nous venions de découvrir. Acquis lors d’une vente aux enchères tenue en France en octobre 2020, il est composé de photomontages monotypes sur papier au gélatino-bromure contre-collés sur un grand carton fort. Signées et datées entre 1946 et 1948, ces œuvres remarquables n’avaient pas été vues à Montréal en plus de soixante-dix ans. Leur auteur demeure jusqu’ici pratiquement inconnu des historiens. Son nom : Évariste Desparois.

On doit se rendre à l’évidence, peu de choses de l’artiste et de son œuvre sont parvenues jusqu’à nous. Si ce n’est un court article du professeur et collectionneur Gilles Rioux (1942–1995), paru dans un numéro spécial que Vie des arts consacre au surréalisme à l’automne 1975, ou quelques photographies conservées au Musée national des beaux-arts du Québec, il n’y a à peu près rien au sujet de Desparois dans la littérature et les institutions. Nous savons, depuis peu, qu’il est né à Montréal le 18 mai 19202 et qu’il a étudié au Collège Mont-Saint-Louis entre 1935 et 1939. Mais Desparois demeure élusif et pour le moment, ce n’est que par les photographies qu’il diffuse ou ses apparitions publiques relatées dans les journaux que nous avons accès à la période pendant laquelle il est le plus actif, entre 1945 et 1975.

De novembre 1945 à avril 1946, selon les journaux et publications de l’époque, Desparois (parfois orthographié «Des Parois») cherche des artistes (peintres, musiciens, artisans de la scène et de la radio) pour une exposition photographique qui ne verra le jour qu’en 19483. Collaborateur du Passe-Temps, un périodique culturel montréalais, il publie des portraits de personnalités émergentes ou célèbres. Plus personnels, ceux des peintres Suzanne Duquette, André Jasmin et Alfred Pellan4 se démarquent de la production de cette époque par la radicalité de leur composition.

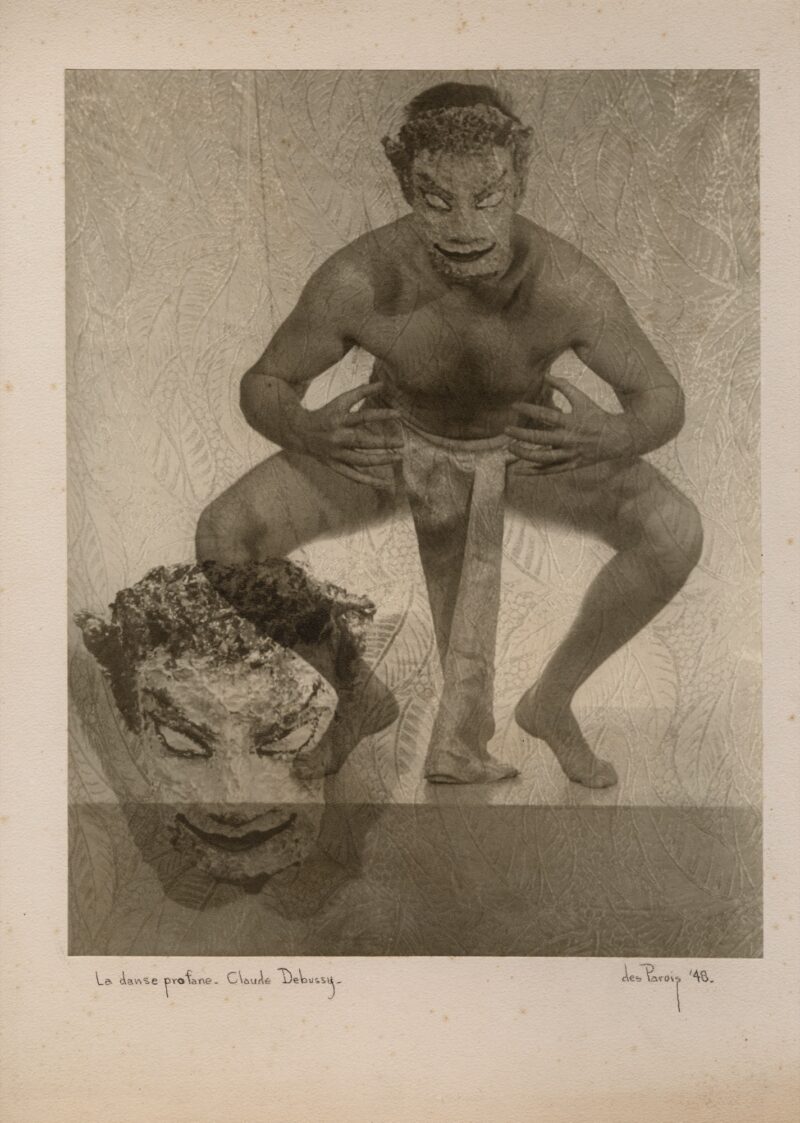

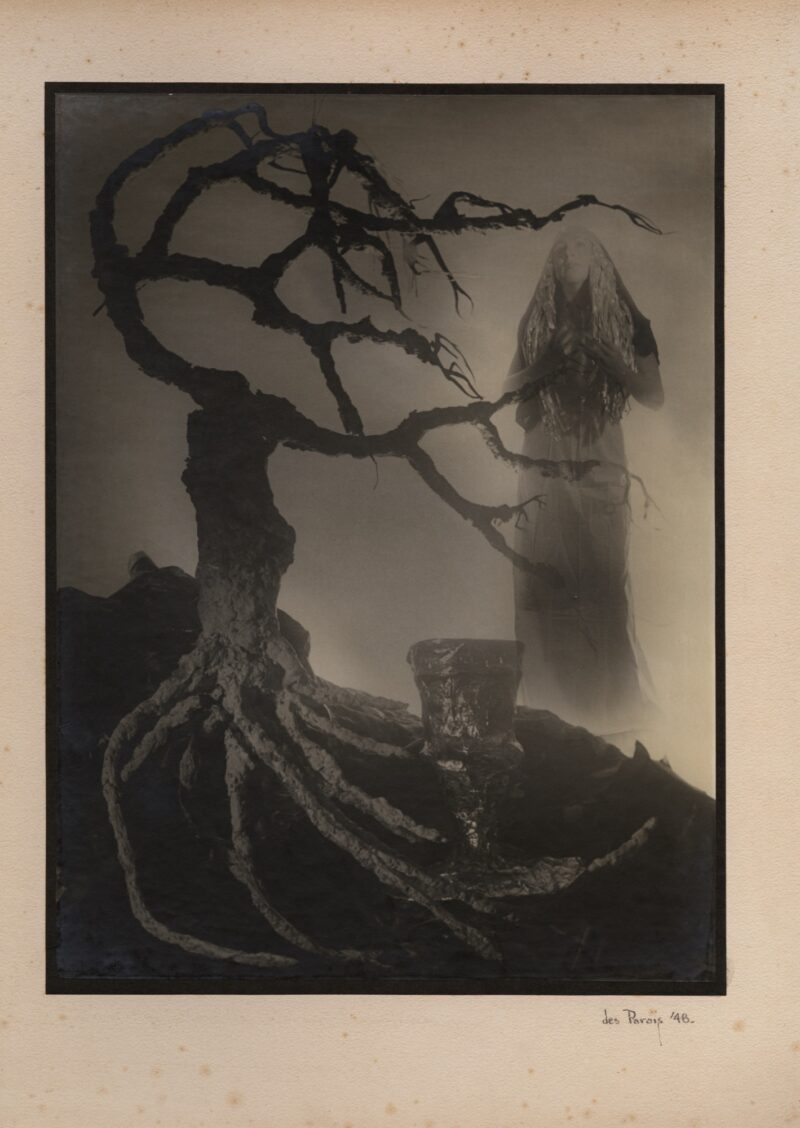

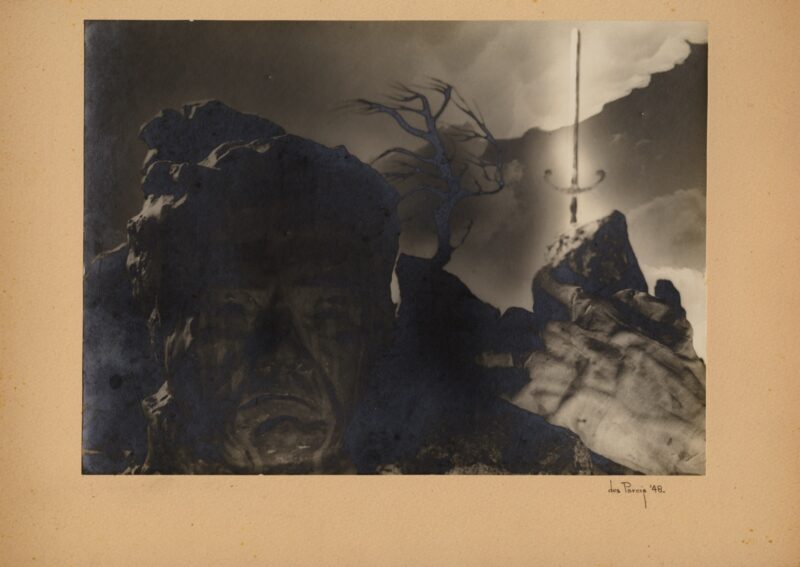

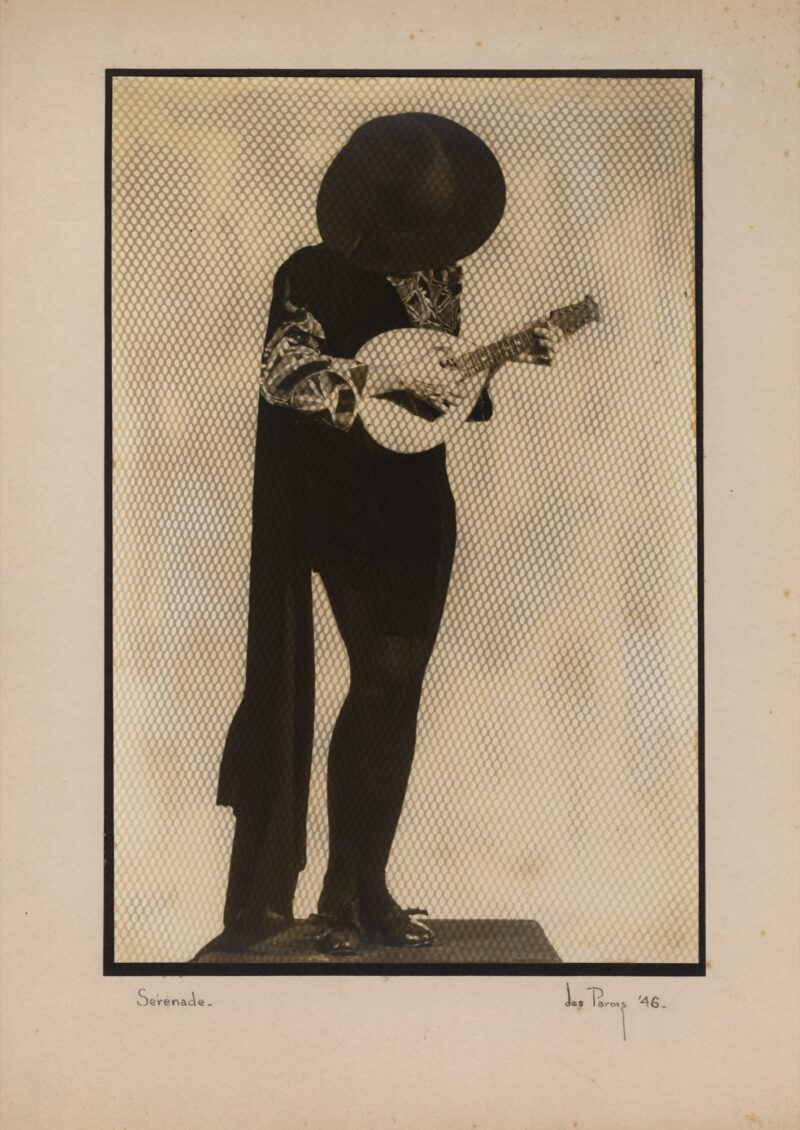

La période qui suit, cruciale, est la mieux documentée. En août 1948, Desparois expose son travail lors d’un accrochage éphémère dans les locaux du Passe-Temps. Dans une photographie qui relate l’événement, il apparaît devant une de ses images. On y reconnaît, accrochées sur un fil évoquant les laboratoires photographiques, Danse profane – Debussy et L’oiseau de feu – Stravinsky. Au moment où la communauté artistique est sur le qui-vive, deux semaines après le lancement du manifeste Refus global, Desparois présente pour la première fois une étrange série de photomontages à consonance surréaliste. Inspiré de poèmes d’Aloysius Bertrand et de Charles Baudelaire, ainsi que de la musique de compositeurs les plus connus – Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel, Satie, Stravinsky, Wagner –, ce corpus d’une cohérence inédite fera sa renommée au Québec et à l’étranger. C’est de cet ensemble que sont issues la plupart des œuvres que nous avons retrouvées et que nous reproduisons ici, soit un mince échantillon de la trentaine de pièces qui composaient l’ensemble original.

Ces photomontages, nés par assemblage et superposition de négatifs, et non pas par collage, et conçus à la manière de « tableaux » uniques, font de Desparois un précurseur. Ce n’est que plus tard, au Québec, que des artistes utiliseront cette technique, adoptée par les élèves des Ateliers d’arts graphiques sous le mentorat d’Albert Dumouchel et Arthur Gladu, ou encore par Jean-Paul Mousseau et Robert Millet. Mais ces œuvres sont rarissimes, isolées, a-t-on constaté après des années de recherche sur la photographie expérimentale de cette époque. Il n’y a pour le moment rien à rapprocher d’une production aussi fulgurante en terme de nombre, de complexité, d’unité dans la conception et de rayonnement que celle d’Évariste Desparois. La réception qui en sera faite dès 1948 en souligne la qualité : « L’artiste emploie la surimpression […] ; il use du procédé avec assez de souplesse pour que ses rapprochements n’aient pas l’air forcé, et crée une illusion parfaite. »

S’en allant promener. Quelques jours après cet accrochage, Desparois quitte Montréal en compagnie de l’écrivaine et journaliste Françoise Gaudet-Smet. Leur mission vers la Suède, où le photographe est invité par l’auteure pour y documenter et fournir des illustrations sur les arts et traditions populaires, est racontée dans M’en allant promener (1953). Alors qu’ils sont sur un transatlantique, Gaudet-Smet loue dans cette publication la grande passion pour la musique qui anime son collaborateur et qui infuse sa création.

Desparois emporte toutes ses compositions photographiques dans un portfolio qu’il quitte rarement. Pendant ce voyage et les deux années suivantes, il exposera dans plusieurs villes européennes. Partout, il se fera remarquer. À Stockholm, où l’Institut suédois réunit des artistes en son honneur, Foto, une des plus importantes revues scandinaves de l’époque, lui consacre un dossier sur plusieurs pages, avec des reproductions de grand format. En Finlande, Desparois présente ses œuvres au Club photographique d’Helsinki, qui l’honore d’une réception.

C’est à Paris que le triomphe l’attend. Dans la galerie d’avant-garde où s’est fait connaître Jean Dubuffet – L’Arc-en-ciel, 17, rue de Sèvres –, le vernissage de l’exposition d’Évariste Desparois fait époque. Un compte rendu dans un quotidien montréalais évoque l’onde de choc : « Plus de deux cents personnes étaient invitées parmi l’élite du monde artistique parisien. La présentation des œuvres d’Évariste Desparois a été faite par Renée Moutard-Uldry du journal Arts, dans un texte hautement admiratif intitulé Photos imaginaires. » C’est sous ce titre que circulera dorénavant l’ensemble du photographe québécois. Ce soir-là, parmi les invités : les auteurs Marcel Aymé, Jean Cocteau, Hélène Jourdan, le compositeur Olivier Messiaen et des photographes établis tels que François Boucher, Brassaï, Yvonne Chevalier, Laure-Albin Guillot et Daniel Masclet.

Desparois rencontre des membres des groupes surréalistes européens aux visées internationalistes. Il se met à fréquenter André Breton, devient proche ami du photographe Emmanuel Sougez, gravite dans l’entourage des compositeurs Arthur Honegger et Georges Auric. Une tirade donne une bonne idée des discussions autour de son travail : « Il a la consécration de Paris ! Plusieurs lui ont dit : “ Vous avez réalisé, vous à vingt ans, ce que nous avions rêvé de réaliser et que nous n’avons pas encore accompli à cinquante. Vous avez dépassé les limites habituelles de la photographie ; vous avez véritablement atteint un art supérieur ”. »

En juin 1949, Desparois transporte à Bruxelles ses photographies « qui ont remporté un grand succès à Paris par leur qualité technique et leur contenu poétique ». À la Petite Galerie du Séminaire des Arts, il capte l’attention du groupe international CoBrA, qui le mentionne dans un numéro de sa revue éponyme consacré à la photographie et au cinéma expérimental. L’exposition inaugurale de ce groupe en sécession du surréalisme précède tout juste celle de Desparois. Une de ses dernières apparitions survient lors de la première grande exposition internationale de photographie pilotée par l’UNESCO. Ses œuvres figurent sous la catégorie « expérimentale ».

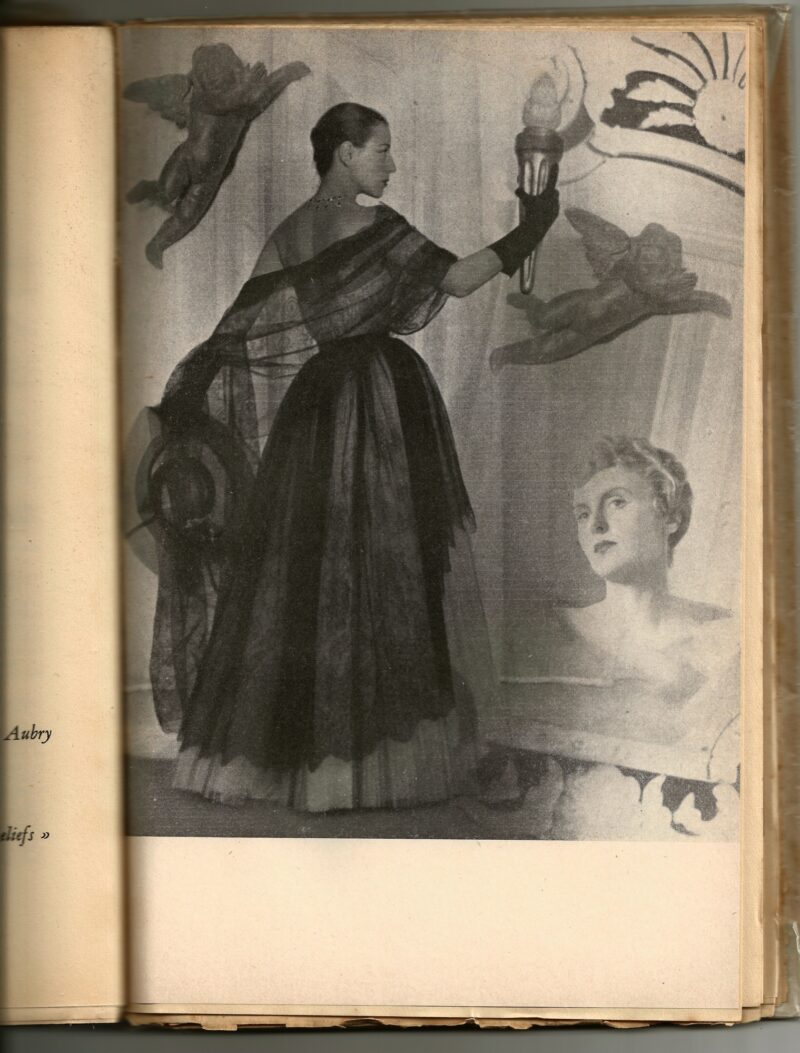

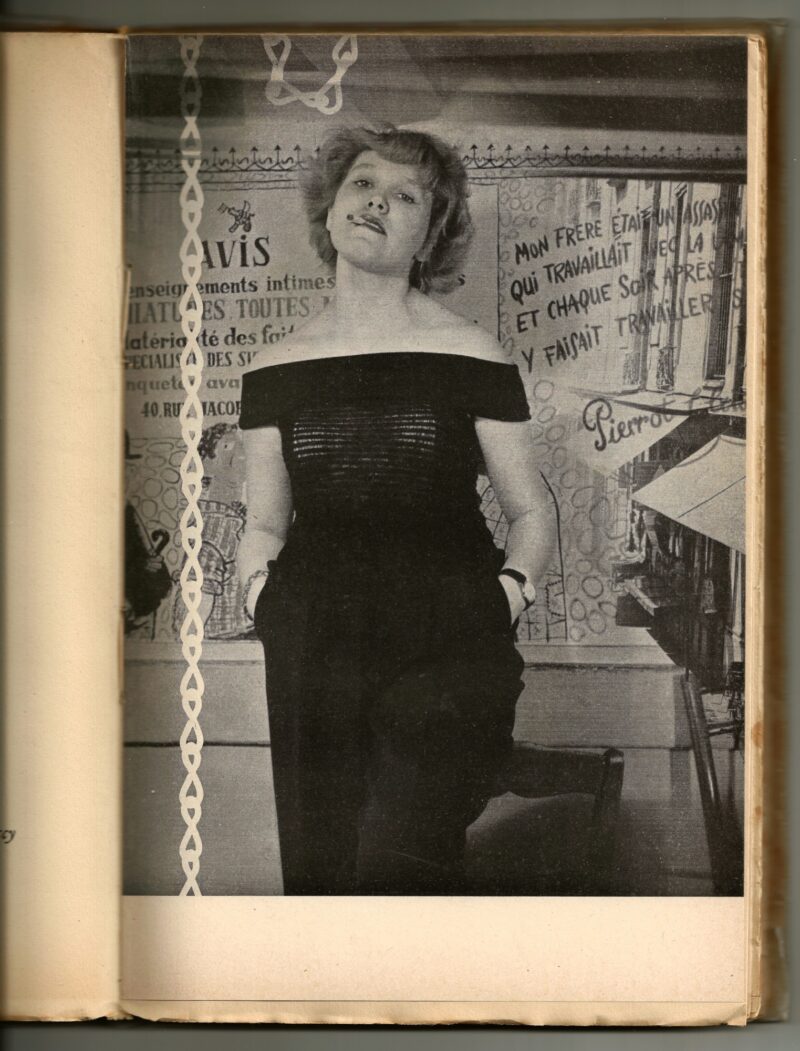

De 1949 à 1958, Desparois s’établit dans le Paris effervescent de l’après-guerre. Nos recherches font état de ses activités de photographe au service d’un recueil qui rassemble les poètes et intellectuels français en vogue. Alors qu’on le choisit pour illustrer la publication L’Éternel féminin, il travaille avec des créateurs et designers de la haute couture (Balmain, Dior, Ricci). En découle une quinzaine de compositions surprenantes, photomontages alliés de photogrammes visant à illustrer une proposition astucieuse : représenter les déesses de l’Olympe si elles descendaient sur les Champs-Élysées. On crée une muse moderne, Existentialie, en réponse au texte de Simone de Beauvoir Qu’est-ce qu’une Femme ? Le fil que l’on peut tracer dans le monde parisien se casse à peu près là, autour de la rue Rousselet…

Un fait demeure sans réponse. Selon un périodique français, Desparois aurait été le « premier photographe du studio Niepce à Paris », tenu, au 19, rue Rousselet, par la « petite-fille de l’inventeur de la photographie ». Celle-ci, la résistante Janine Niepce (1921–2007) qui deviendra l’une des premières femmes photojournalistes en rejoignant l’agence Rapho en 1955, était plutôt petite-nièce du pionnier de la photographie. Il serait logique qu’elle et Évariste, qui ont le même âge, se soient côtoyés. Il est hélas impossible de savoir dans quelle mesure et quand commence cette émulation.

Rappelons qu’en mars 1952 Jean Paul Riopelle expose à cette même adresse de la rue Rousselet, alors Galerie Henriette Niepce (sœur de Janine). Entre 1955 et 1960, c’est Paul-Émile Borduas qui possède un atelier au même endroit. D’ailleurs, n’est-ce pas Janine Niepce elle-même, qui réalisa, peu de temps avant le décès de Borduas, une suite de portraits et d’images de son atelier qui font encore figure de référence aujourd’hui ? Évariste aurait-il rencontré Riopelle et Borduas à Paris ? Son nom n’apparaît pourtant ni dans les correspondances ni dans les ouvrages liés aux deux artistes. Vu la proximité du photographe avec les sœurs Niepce, son opaque absence paraît suspecte.

Partout et nulle part. Comme nous le mentionnions, les succès de Desparois en Europe ne nous sont rapportés qu’épisodiquement. On le croise dans une entrevue accordée par l’écrivaine Germaine Guèvremont, où elle raconte les difficultés financières qu’il éprouve. Ses quelques sauts à Montréal, à l’occasion d’expositions des « photos imaginaires », comme celle tenue au Cercle Universitaire, suscitent l’intérêt de la presse locale. […] composées, fabriquées de négatifs précis, choisis avec art et disposés avec sensibilité. Chaque photo est originale en ce qu’elle est créée de toutes pièces de deux, quatre et jusqu’à onze négatifs. […] Plusieurs nous rappellent certains films surréalistes comme Le chien andalou, de Buñuel, ou autres de Maya Deren. Cette explication l’a surpris, « J’ai vu ces films à Paris, dit-il, c’est à dire quelques mois après avoir réalisé ces photos. »

Desparois est porté par la consécration parisienne. On applaudit son talent, on souhaite sa persévérance. Parmi l’abondante littérature, signalons aussi le texte de Paul Gladu : […] l’apport de ce poète-photographe me semble résider dans l’emploi particulier d’un vocabulaire pittoresque des plus nuancés et étendus. La pierre d’achoppement de tout photographe est sans doute le réel même. Comment y échapper ? […] Certains contemporains se sont efforcés de transposer le réel de façon à traduire leurs songes […]. Mais peu, à ma connaissance ont réuni à l’intérieur d’un cadre des éléments disparates, tout en obtenant l’unité d’intention.

Dès son retour définitif à Montréal en novembre 1957, il a droit à la dernière exposition connue. Elle prend place dans les bureaux de tourisme et rassemble 75 photographies réalisées à Paris et ailleurs en France, lors d’un dernier séjour présumé auprès de Janine Niepce. Dans la foulée de cette exposition, il sera affecté au service des nouvelles télévisées de Radio-Canada comme caméraman « freelance ». Jusqu’au début des années 1960, on le dit tout à tour cinéaste d’actualités, photoreporter et photographe professionnel. Son ultime parution d’importance survient dans l’ouvrage de Jean Palardy sur les meubles anciens du Canada français, en 1963.

Rappelons que la mention la plus récente de son travail artistique remonte à près de 50 ans. Il s’agit de l’article de Gilles Rioux dans Vie des Arts, accompagné d’œuvres tirées de l’ensemble de 1948. Rioux serait le dernier à l’avoir rencontré et à en avoir témoigné. On semble ensuite perdre la trace d’Évariste Desparois. Que s’est-il passé pour qu’un artiste contemporain des signataires de Prisme d’yeux et de Refus global puisse avoir été à ce point occulté de l’histoire de l’art et de la photographie au Québec ? L’étonnante disparition d’Évariste Desparois, ainsi que le morcellement de son œuvre, raconte le sort réservé à tant d’artistes. Entre les faits et les hypothèses, une part importante de mystère demeure, alors que nous cherchons encore celle ou celui qui nous dira je me souviens…

1 Occurrence, espace d’art et d’essai contemporains, Montréal, du 18 mars au 24 avril 2021.

2 Merci à Nathalie Thibault au Musée national des beaux-arts du Québec, par qui nous avons pu consulter son acte de baptême.

3 [Anonyme], « Rumeurs et potins », Photo-Journal, Montréal, 15 novembre 1945 (p. 28), 31 janvier 1946 (p. 30), 25 avril 1946 (p. 29).

4 Ceux de Duquette et Pellan sont aujourd’hui conservés au Musée national des beaux-arts du Québec.

5 Nous avons retrouvé dix-neuf images du corpus original ; nous avons les originaux de huit d’entre elles, onze autres nous sont connues par des reproductions. En ajoutant les titres d’une quinzaine d’œuvres inconnues et en tenant compte que les titres peuvent parfois s’être recoupés, nous arrivons à un total d’environ 35 œuvres.

6 Anonyme, « Paysages poétiques », La Presse, Montréal, jeudi 26 août 1948, p. 16.

7 Elle a fondé la revue Paysanna et la colonie de Claire-Vallée, un « Foyer de service social rural », qui avait pour objectif de valoriser les productions domestiques et du terroir par l’enseignement et la mise en commun de savoir-faire traditionnels.

8 Ulf Hård af Segerstad, « Surrealism än en Gång » Foto, no 1, janvier 1949, p. 12–15.

9 Anonyme, « Photos de Des Parois », La Presse, 26 janvier 1949, p. 8.

10 Une photo de Desparois nous montre Françoise Gaudet-Smet et son fils, accompagnés de Jean Cocteau. Nous pensons qu’elle a été réalisée le soir du vernissage. https://numerique.banq.qc.ca:443/patrimoine/details/52327/3108813?docref=ynPM9TyMlvsJA-x_TpdZrg (P1000,S4,D87)

11 Auric illustre un de ses articles de photographies de Desparois. La référence exacte nous échappe, n’en ayant trouvé que la dernière page (!).

12 A.A., « Le monde irréel d’Ev[ariste] Desparois », La Presse, Montréal, 4 juin 1952, p. 24.

13 S. Y., « La Petite Galerie du Séminaire », Les arts plastiques : carnets du séminaire des arts, éd. de la Connaissance, Bruxelles, no 3-4, mars-avril 1949, p. 146.

14 Madeleine Quenault, « Luigi Veronesi », Cobra III, Bulletin pour la coordination des investigations artistiques lien souple des groupes expérimentaux danois (host et spiralen) belge (surrealiste-revolutionnaier), hollandais (reflex), Bruxelles, juin 1949, p. 6.

15 Exposition mondiale de la photographie, [Catalogue de l’exposition tenue du 15 mai au 31 juillet 1952], Genossenschaft Photoausstellung, Lucerne, 1952, 48 pages.

16 Simone Chevallier (dir.), L’Éternel féminin, coll. La voix des poètes, vol. 2, Paris, Cahiers d’art et d’amitié, 1950, 297 p.

17 Anonyme, « Au service du tourisme français », Radiomonde et télémonde, Montréal, 7 juin 1958, p. 7.

18 Ruth Körner, Kanada: Junge Welt, Vienne, Europa-Verlag, 1954, p. 173.

19 Anonyme, « Imagination et photos réunies », Le Canada, Montréal, 5 juin 1952, p. 14.

20 Paul Gladu, « Évariste Desparois », Le Canada, Montréal, 20 juin 1952, p. 4.

21 Jean Palardy, Les meubles anciens du Canada français, Paris, Arts et métiers graphiques, 1963, 411 pages.

22 Gilles Rioux, « Desparois : La Lanterne Magique », Vie des Arts, Montréal, vol. 20, no 80, 1975, p. 50-51.

Directeur artistique de La Bande Vidéo, Sébastien Hudon est chercheur en histoire de l’art et commissaire indépendant. Parmi ses expositions figurent Photographes rebelles à l’époque de la Grande Noirceur (1937–1961), Quelques moments d’utopie, NYX/1993*2013 et Jean Soucy, Peintre Clandestin.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]