[Automne 2021]

Une cartographie photographique du 21e siècle

par Julie Martin

Dans les années 1990, Fredric Jameson notait déjà que le monde se caractérisait par son abstraction et son irreprésentabilité1. Dressant une analogie avec l’ouvrage de l’urbaniste Kevin Lynch intitulé The Image in the City, le critique littéraire montrait que, comme le citadin incapable de se situer et de cartographier sa propre ville, nous n’étions pas en mesure de visualiser et donc de penser l’espace social mondialisé. Notre désaliénation requérait, selon lui, une reconquête de l’espace qui devait passer par l’esthétique d’une « cartographie cognitive ». Un « nouvel art politique2 » devait permettre de révéler ce monde qui se soustrayait à notre regard, en saisir l’agencement, les connexions, rendre les processus globaux accessibles à nos sens et à notre expérience. À l’ère d’un capitalisme qui privilégie le développement de marchandises fluides comme les services, l’information et les données, cette stratégie paraît d’autant plus nécessaire et urgente. Si la tâche est ardue, elle constitue bien sûr un horizon vers lequel tendre plutôt qu’un programme à réaliser stricto sensu.

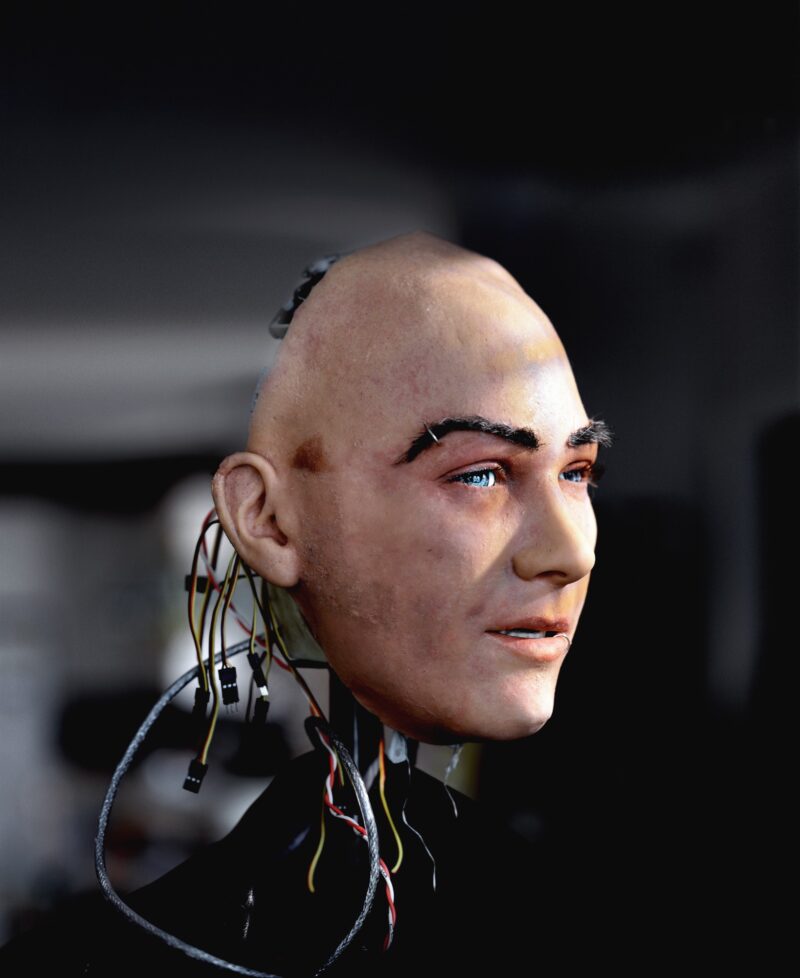

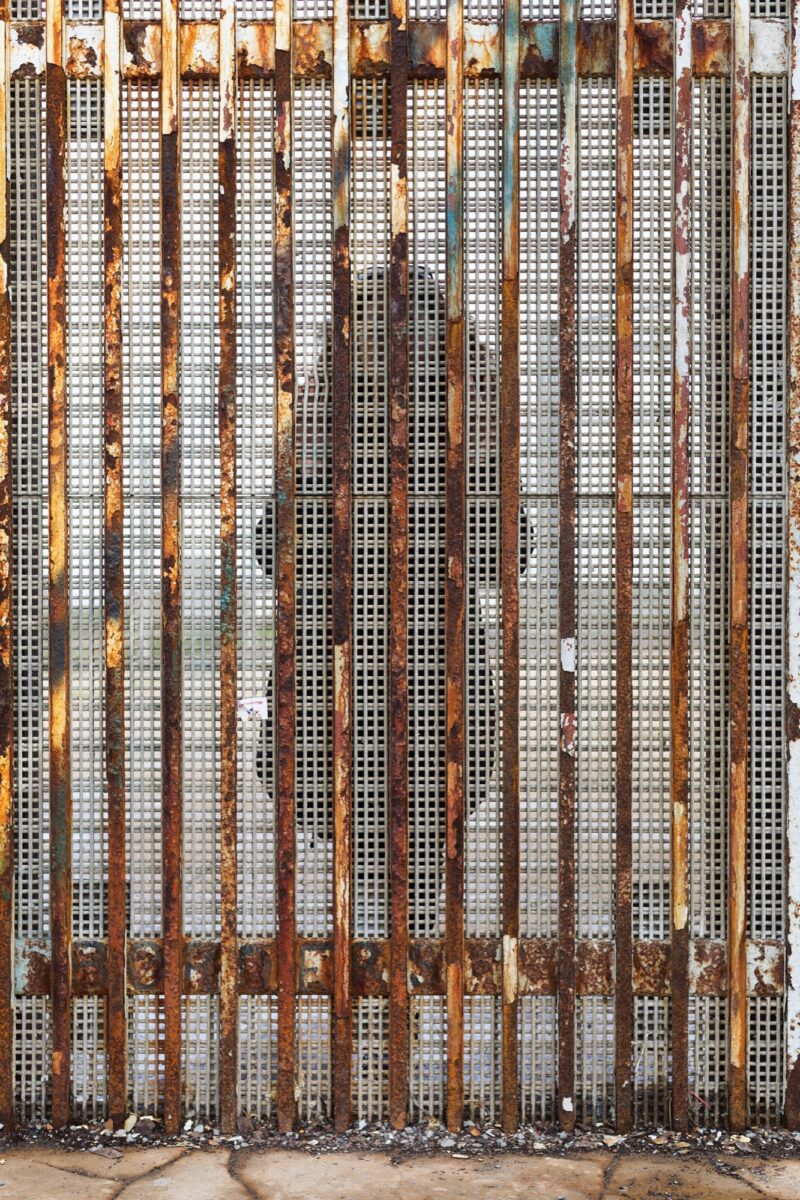

C’est à cet ambitieux programme que s’attache l’exposition Civilization3. L’intention qui la motive est en effet de suggérer une vision du 21e siècle naissant à travers une sélection d’images réalisées ces vingt dernières années par une centaine de photographes. Foules en mouvement, agglomérats d’axes autoroutiers, espaces urbains saturés d’habitations, rues envahies de supports publicitaires, hôtels de luxe standardisés, camps de réfugiés surpeuplés, réseaux de câbles entremêlés, sites mystérieux d’expérimentations technologiques, sont quelques-uns des sujets que les visiteur·euse·s perçoivent durant leur parcours. Si les photographes à l’origine de ces clichés ne revendiquent pas tou·te·s une démarche documentaire, leurs images ont pourtant en commun de livrer des représentations de phénomènes ou d’événements contemporains. Plus spécifiquement, celles-ci offrent un regard sur les mouvements qui agitent notre monde actuel : ses connexions, ses flux invisibles, ses influences, les mobilités des marchandises et des êtres humains… En suspendant ces déplacements trop rapides, trop grands ou trop évanescents pour être directement visibles, ces images fixes tentent de nous les rendre perceptibles.

Avec la même intention de rationaliser ce bourdonnement confus ou du moins de le rendre provisoirement intelligible, les deux commissaires d’exposition, William A. Ewing et Holly Roussell, ont organisé le parcours muséographique en huit sections. La première, intitulée « Ruche », explore le flux des activités humaines dans des environnements urbains en constante densification. « Seuls ensemble » présente des individus, des groupes et leurs relations qui semblent de plus en plus modélisées par les technologies numériques. « Flux » révèle les déplacements des personnes, des biens et des idées à la surface de la Terre. Dans « Persuasion », les mécanismes de propagande politique et publicitaire sont examinés tandis que « Contrôle » met en lumière différentes formes d’autorités — politiques, religieuses, policières, etc. — et leurs impacts. Dans « Rupture », les deux commissaires de l’exposition ont choisi d’évoquer les conflits qui agitent la planète, mais aussi les échecs de notre civilisation, concept qui donne son titre à l’exposition. Les loisirs industriels et luxueux comme les croisières ou les parcs d’attractions et leurs effets écologiquement et éthiquement désastreux sont l’objet d’« Évasion ». Enfin, la dernière partie intitulée « Après ? » livre l’influence supposée ou réelle des technologies les plus récentes, sous un parti pris dystopique.

En résonance avec les thématiques décrites, l’exposition révèle des esthétiques mises en œuvre par les photographes dans leurs images. En effet, ces dernier.ère.s privilégient pour la plupart une certaine « lisibilité », mais ont simultanément recours à des tactiques plastiques clairement affirmées qui reformulent ou soutiennent visuellement les thèmes évoqués. Exit le grain, le flou, la part belle est faite à la netteté, aux couleurs vives et à de grandes dimensions qui restituent les détails avec précision et provoquent un sentiment de clarté et d’évidence. Un autre effet notable est la saturation engendrée au moyen de cadrages serrés sur des motifs qui se réitèrent à l’identique. Ainsi, la surface de la représentation grouille de corps dans la foule photographiée par Cyril Porchet. L’espace est scandé par les silhouettes d’ouvriers pareillement vêtus autour de la chaîne de fabrication d’une usine d’alimentation dans Manufacturing #17 d’Edward Burtynsky. On retrouve un resserrement du cadre sur des motifs semblables pour évoquer la densité des villes chez Michael Wolf, pour manifester l’invasion de l’espace visuel par les publicités chez Sato Shintaro, ou encore pour montrer l’accumulation pléthorique de conteneurs sur des docks chez Alex Maclean.

Wang Qingsong met en scène dans Work, work, work un espace de travail où les employés portent le même costume rayé évoquant un camp de prisonniers. Pour rendre perceptible la quantité de vols sous la forme d’une nuée d’avions, Mike Kelley superpose plusieurs photographies de décollage à l’aéroport de Zurich. Outre la multitude, les clichés retranscrivent souvent la notion de flux par de longs temps de pose qui restituent dans un tracé continu les multiples trajectoires des véhicules. Dans la section « Contrôle », plusieurs images sont difficilement identifiables aux yeux des néophytes – qui constituent sans doute la majorité du public – et font ressentir formellement l’opacité des systèmes représentés, qu’il s’agisse d’un espace architectural aussi lumineux qu’aseptisé dont on ne discerne pas la fonction dans sf.D-2 de KDK ou d’une étrange carte qui se révèle, à la lecture de son titre, la vue en plongée d’une piste d’aéroport photographiée par Jeffrey Milstein. La vision aérienne, enfin, est omniprésente dans les images réunies. Elle semble rétablir les sujets dans leur ensemble sous une forme quasi cartographique qui permet d’obtenir une perception totale. Le théoricien des cultures visuelles Nicholas Mirzoeff a recours au concept de visualité pour désigner l’imbrication du voir et du pouvoir. L’auteur extrait ce terme des écrits du théoricien militaire Carl von Clausewitz qui retrace, en 1832, comment le champ de bataille devenu trop étendu, la visualisation se fait le privilège du commandement. L’historien Thomas Carlyle élargit en 1840 ce principe à toutes les configurations particulières du voir et du pouvoir où la visualité devient une tactique de contrôle. Pour Mirzoeff, ces systèmes culminent aujourd’hui dans les complexes militaro-industriels de surveillance. Ainsi, la vision en plongée offerte par de nombreuses photographies présentes dans l’exposition semble riposter aux systèmes autoritaires particulièrement opaques et accorder au regardeur un positionnement qui permet de retrouver une maîtrise, aussi humble et provisoire soit-elle, sur le visible.

On pourrait émettre une réserve sur l’effet visuel général engendré par la sélection des images qui ne montrent que les phénomènes globaux au détriment des multiples formes de résistances discrètes, des initiatives locales et confidentielles, des modes d’organisations humbles et peu médiatisés. Cette absence est en réalité révélatrice du régime du visible actuel. Au-delà d’un relevé des phénomènes contemporains du monde, l’exposition dresse un état des lieux des formes visuelles existantes pour tenter de rendre saisissable notre monde contemporain. Elle témoigne également de ce que la mondialisation fait au visible en ordonnant ce qui est vu ou non.

C’est en effet à l’échelle de la civilisation que s’attache l’exposition, c’est-à-dire à la dimension planétaire des expériences humaines. Son ambition est en cela analogue à celle de The Family of Man, célèbre exposition montée en 1955 par Edward Steichen, comme nous le rappellent plusieurs textes qui accompagnent l’événement : rendre compte des caractères communs des diverses sociétés contemporaines.

The Family of Man prétendait dresser un portrait de l’humanité insistant sur l’appartenance des hommes à une même famille. L’intention de Steichen était de démontrer l’universalité de la vie humaine, mais aussi la formidable capacité de la photographie à rendre compte de cette condition commune. Roland Barthes a déploré cet universalisme dans ses Mythologies, parues en 1957. Et Allan Sekula démontrait dans Trafic dans la photographie que l’universalisation de la photographie se faisait le relais d’un universalisme de la pensée. En affirmant la transparence et l’impartialité de la photographie, The Family of Man entraînait l’hégémonie de la pensée capitaliste.

Éviter cet écueil est sans doute la grande réussite de Civilization. Les deux commissaires ne renoncent pas à l’idée d’une communauté humaine, mais en respectent les disparités, en premier lieu, en prenant soin de sélectionner des photographes de genres, de nationalités et de générations divers, qui livrent leurs regards sur des territoires nord ou sud, qu’ils et elles habitent et pratiquent quotidiennement. Surtout, leurs clichés rendent visibles les mécanismes de pouvoir qui modélisent notre monde (que l’exposition The Family of Man dissimulait). Bien que d’autres thématiques aient certainement été possibles, et que la place de certaines photographies au sein des sections puisse paraître interchangeable, il s’agit d’un projet qui ne se prétend pas infaillible ou catégorique, mais au contraire s’annonce comme une proposition valable dans les circonstances actuelles.

1 Fredric Jameson, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, [1991], traduit par Florence Nevoltry, Paris, Beaux-Arts de Paris, les éditions, 2017, p. 104.

2 Ibid.

3 Civilization – Quelle époque !, Mucem — Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille, du 19 mai au 15 août 2021. Elle a au préalable été accueillie au National Museum of Modern and Contemporary Art à Séoul en 2018, au Ullens Center for Contemporary Art à Pékin, à la National Gallery of Victoria à Melbourne en 2019 et à la Auckland Art Gallery en 2020.

4 Nicholas Mirzoeff, « Enfin on se regarde ! Pour un droit de regard », dans Gil Bartholeyns (dir.), Politiques visuelles, Dijon, Les presses du réel, 2016, p. 31-43.

5 Jean-François Chougnet, « Préface » dans Civilization,

Quelle époque !, Londres, Thames & Hudson, 2021, p. 14.

6 Ce qui est d’ailleurs proposé dans le catalogue.

Julie Martin est enseignante, associée à LLA-CRÉATIS (Université Toulouse – Jean Jaurès) et au LESA (Université Aix-Marseille). Ses recherches portent sur les démarches artistiques documentaires à l’ère des images fluides et sur les liens entre art et politique. Elle est l’autrice de « Du médium au média, les pratiques documentaires artistiques face au net » paru dans Ligeia Dossiers sur l’art (2020) et avec Sara Alonso Gómez de « Contre-visualités : tactiques artistiques contemporaines à l’ère des nouveaux médias » paru dans Nouveaux médias : mythes et expérimentations dans les arts (2021). Elle est également critique d’art, commissaire d’exposition et co-directrice de l’espace de diffusion artistique trois_a (Toulouse).

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 118 – Exposer la photo ]