[Hiver 1994-1995]

par Martha Langford

Elle opposa à sa prière son éternelle litanie d’excuses. Tu sais quelle heure il est… Tu aurais dû me le demander plus tôt, je suis tellement fatiguée… C’est bientôt le chapelet à la radio, tu le sais bien !… C’était sa façon à elle d’agacer le petit.

Se faisait-elle plus aguichante maintenant qu’il n’était plus un enfant ? Mais pour lui, elle était comme il l’avait toujours connue, dans les vêtements d’alors, dégageant le même parfum.

Tu veux vraiment entendre ces vieilles histoires ?

Il posa l’album de photographies sur ses genoux. Elle en palpa la couverture en cuir, caressant chaque éraflure, chaque blessure du temps, le plus souvent causées par des époussetages hâtifs et brusques, des curiosités mal placées. Une longue histoire de bonnes à ne rien faire, sauf à voler de la poudre de riz et à casser la vaisselle ; et qu’il avait fallu renvoyer. Ses doigts en retraçaient chaque épisode sur le cuir écorché de la reliure ; mais Dieu sait qu’elle préférerait la compagnie de l’une d’elles, même la plus bornée, même la sourde comme un pot, à la présence insistante de ce petit garçon remuant.

Pourquoi étirait-elle ce damné prologue ? Il luttait comme un forcené contre la réalité. Fermant les yeux, il remonta le fil de leur convention. C’était bien ainsi que ça se passait : elle savourait son potage alors qu’il lorgnait le rôti. Elle allumait distraitement une cigarette, feignant d’ignorer qu’il en était au dessert. Vieille à en crever, elle lui faisait vivre chaque seconde comme autant d’heures.

S’il te plaît grand-maman…

Son impatience méritait sûrement une correction. Pourtant, elle ouvrit l’album et se mit à raconter.

J’avais 17 ans quand j’ai marié ton grand-père. Lui en avait 22 et étudiait la dentisterie. Nous rentrions en tramway de Wychwood – c’était alors une campagne semée de chalets – quand il m’a demandé de l’épouser.

On aurait juré que son corps se gonflait dans le fauteuil à oreillettes. Il se glissa à ses côtés, tandis qu’elle tournait les pages comme si elle activait les cendres d’un passé jalonné de noms et de lieux.

Nous avions passé la journée chez ma cousine Annette – plus âgée que moi et déjà mariée -, au chalet de la famille de son mari. C’est en rentrant, dans le tramway à ciel ouvert, dans l’air du soir, que ton grand-père m’a demandé ma main.

Il a sorti une fleur qu’il avait dissimulée dans la poche de son veston, une marguerite jaune, qu’il s’est mis à effeuiller pétale par pétale en tournant la tige entre ses doigts et en me chuchotant théâtralement à l’oreille : She loves me… She loves me not…

Comme toujours, quand il parlait d’amour, de sexe et de dentisterie, il me parla en anglais. Avec les enfants, comme avec sa mère, le laitier et le livreur de glace, il parlait français. Il a fait de même avec le prêtre qui nous a mariés, et avec moi à ce moment-là. Mais dans l’intimité, dans le secret de notre chambre à coucher, comme quand il parlait de dentisterie, il passait à l’anglais. Ce soir-là, à bord du tramway, le dernier pétale de la fleur arraché, il m’a demandée en mariage en anglais et, comme en secret, il m’a appelée Daisy au lieu de Marguerite.

Il n’y avait pas d’Anglais dans le tramway, et même si personne n’avait compris un traître mot de ce qu’il disait, tous savaient que ton grand-père m’avait demandé d’être sa femme et que nous allions nous marier – et pas à cause de la fleur et de mon nouveau nom. Tous les yeux étaient braqués sur moi, pas sur ton grand-père. Les gens me souriaient, approuvaient de la tête. C’est à mon air qu’ils ont compris ce qui se passait, car personne ne l’avait entendu m’appeler Daisy au lieu de Marguerite.

Il attend impatiemment les images de sa métamorphose. Rien, car la page de garde en papier d’Italie, pleine d’arabesques, ne porte qu’une inscription, sans date : « To Daisy ».

Ton grand-père adorait prendre des photos et il m’a offert cet album pour que je puisse les conserver. Il avait collé un cœur à l’intérieur, car les coins-adhésifs pour fixer les photos étaient en forme de coeur. On nous en donnait un paquet avec l’achat d’un album. Ils étaient de mauvaise qualité et, à mesure qu’ils séchaient, je les remplaçais. Vois par toi-même ; regarde les taches rouges qu’ils laissaient sur la page. Quand ils se décollaient, je remplaçais les photos par d’autres que j’aimais mieux, et ton grand-père était entièrement d’accord. Il m’avait confié le soin de l’album pour que j’y mette selon mes goûts les photos qu’il prenait.

Elle a tourné la page et s’est enfin mise à raconter.

Celle-là, c’est la photo de la fille que nous avions engagée pour prendre soin de ton père. Elle nous avait raconté qu’elle venait d’Irlande et que sa mère était acrobate. Je ne connaissais personne qui soit venu d’Irlande, mais je voulais une bonne catholique pour s’occuper de ton père. Elle n ‘était pas née en Irlande comme elle le prétendait et, ses jours de congé, elle rendait visite à sa mère qui travaillait à la cuisine de l’hôpital. C’est notre cuisinière qui m’a appris cela. Mais j’ai gardé la fille quand même jusqu’au jour où elle m’a annoncé qu’elle allait travailler avec sa mère. À la cuisinière, elle a dit qu’elle partait avec un cirque. Elle ne s’est jamais dédite. Elle avait une version pour la cuisinière et une autre pour moi. Puis un jour, elle a interverti ses chansons, juste avant de disparaître avec la cuiller d’argent que ton père avait reçue à son baptême. On a retrouvé sa petite croix en changeant les draps de son lit. Je l’ai montrée à ton grand-père qui m’a dit de la garder pour compenser la perte de la cuiller. On avait fait une photo d’elle et une de sa mère.

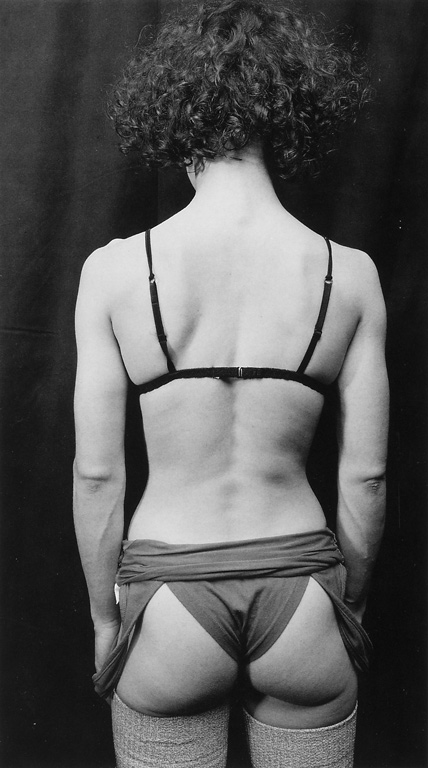

La petite danseuse était une patiente de ton grand-père. Ses dents étaient en très mauvais état. Elle venait souvent au bureau, craignant chaque fois de se les faire extraire. Sa mère était complètement édentée. Ton grand-père a réussi à en sauver le plus gros, mais il n’a pas été payé – pendant la crise, personne n’avait d’argent. Alors, les samedis, elle venait nous aider à faire les gros lavages. Avec l’aide d’une fille de la campagne, elle était sensée s’occuper des gros lavages et du repassage, mais d’une fois à l’autre les piles de linge n’arrêtaient pas de grossir. Un beau jour, je l’ai surprise à voler une taie d’oreiller brodée : je l’ai mise à la porte. Ton grand-père m’a fait une colère, mais comme la dentelle de la taie d’oreiller venait de ma mère, je n’ai rien voulu entendre ; l’affaire était classée. Elle n’avait rien laissé chez nous parce qu’elle ne venait que les samedis, et qu’elle ne se changeait pas pour travailler. Tout ce qu’on savait d’elle, c’est qu’elle était danseuse et que ses dents étaient pourries. On s’en est tiré du mieux qu’on a pu.

Ça, c’est une photo de la fille de la campagne. Elle était drôlement costaude pour une fille, à cause des travaux sur la ferme, de la traite des vaches. Elle était très proche des siens et aussi des vaches de la ferme de son père qu’elle connaissait toutes par leur nom. Elle a même dit que l’une s’appelait Marguerite ; c’était pour me taquiner, j’en suis sûre. De toute façon, ça ne m’a rien fait puisque ton grand-père m’appelait Daisy. Elle travaillait très bien, sauf qu’elle disparaissait lors des semences et des récoltes. Son frère sonnait à la porte et nous disait qu’ils avaient besoin d’elle à la ferme. Un point c’est tout. Comme on ne pouvait pas se fier à elle, je lui ai dit un bon jour de ne plus se déranger. Elle n’avait jamais rien volé, mais comme je lui avais donné quelque chose qui venait de la famille de ton grand-père, je lui ai raconté que la fille était partie avec. C’était un tableau de la campagne française avec des herbes sauvages et des meules de foin auquel ton grand-père n ‘avait jamais prêté attention. Tandis qu’elle, elle le reluquait en pliant le linge. Un jour, j’ai vu dans sa façon de le regarder qu’elle l’aimait beaucoup. Je lui en ai fait cadeau quand elle est partie, mais j’ai dit à ton grand-père qu’elle l’avait volé pour ne pas qu’il se fâche. Comme ça valait cher, ton grand-père a voulu courir après elle, mais je l’ai convaincu à force de prières de ne pas faire d’histoires et d’accepter à la place une photo. Toutes les photos que tu vois ici sont des cadeaux, quasiment des dons votifs ; il m’en était très reconnaissant. C’est moi qui les ai toutes montées, et le soir, assis l’un à côté de l’autre, nous parcourions l’album et nous parlions des filles ; comme toi et moi en ce moment. C’était ça notre vie, jusqu’à ce qu’il meure.

Elle ferma les yeux, comme prise de sommeil. Renversée sur le dos du fauteuil, sa tête oscillait comme un navire à l’ancre. Doucement, il prit l’album qui reposait sur ses genoux et réarrangea ses bracelets. Six heures du soir. Il remit l’album dans le tiroir du buffet, puis tira de sa liasse de billets de banque qu’il avait toujours dans sa poche quatre coupures qu’il glissa sous le peigne d’argent, comme à l’accoutumée.

Monsieur Beauchamp, ne revenez plus… jamais.

Du visage qui se reflétait dans le miroir, il explora les plages obscures. Aucune larme et les yeux rivés, quoique absents, sur le lacis inextricable de ceintures, de pendentifs et autres parures qui encerclaient le miroir. Elle était impassible, comme peut l’être une fille de 20 ans quand elle s’ennuie ou, simplement, quand elle craint le pire. Sûre d’elle-même, elle empruntait une dernière fois la voix de la grand-mère pour masquer son deuil de l’argent qu’il ne lui verserait plus.

Je ne peux plus vous raconter cette histoire. Même pas pour vous faire plaisir. Cherchez-vous une autre Daisy, monsieur Beauchamp. Je ne serai jamais plus votre Daisy.

Traduit par Fernand Doré

George Steeves est un photographe indépendant qui vit à Halifax. Une importante rétrospective de son œuvre, ainsi qu’un catalogue d’exposition intitulé George Steeves 1979-1993, ont été présentés en 1993 par le Musée canadien de la photographie contemporaine. Plusieurs galeries lui ont consacré des expositions individuelles, notamment : VU, Québec ( 1991 ), Galerie Vox, Montréal ( 1991 ), The Photographers Gallery, Saskatoon (1989) et Dazibao, Montréal (1983). Il a en outre participé à des expositions collectives, dont The Tenth Dalhousie Drawing Exhibition, Halifax (1990) et Mirabile Visu: faire image ; penser la photographie, Musée de la civilisation, Québec (1989). Ses œuvres font également partie de grandes collections canadiennes. Sa série Équations sera présentée par le centre VU en avril 1995.

Directrice-fondatrice et conservatrice en chef du Musée canadien de la photographie contemporaine (1985-1994), Martha Langford a préalablement été producteur exécutif au Service de la photographie de l’Office national du film du Canada (1981-1985). Elle a organisé plus de 50 expositions itinérantes et a publié de nombreux livres, catalogues et articles, tout en prononçant de nombreuses conférences sur la photographie et la muséologie. À Montréal, où elle habite maintenant, elle termine ses recherches sur une collection d’albums de photographies en vue de l’obtention d’un doctorat en histoire de l’art de l’Université McGill. Conservatrice et critique indépendante, elle s’est jointe récemment à l’équipe de Border Crossings à titre de collaboratrice à la rédaction.