[Hiver 1994-1995]

par Manon Gosselin

…imaginez!… tout le corps comme en allé… rien que la face… bouche… lèvres… joues… mâchoire… pas une – … quoi ?… langue ?… oui-bouche… lèvres… joues… mâchoire… langue… pas une seconde de répit… bouche en feu… flot de paroles… dans l’oreille… pratiquement dans l’oreille…n’y comprenant rien rien… pas la moitié… pas le quart… aucune idée… de ce qu’elle raconte… imaginez !

⎯ Samuel Beckett, Pas moi, 1972.

L’image photographique est un leurre stable qui ni ne parle, ni ne bouge. Elle est, dans son exposition, toujours vue en train de restituer, d’un seul coup, et à chaque apparition, sa propre opération dans la lisibilité des accents de sa forme.

Le procès photographique surviendrait avec chaque menace d’utilisation. Il resurgirait à toutes ces fois où ça se fixe définitivement, lorsque prise, lorsque manipulation et révélation se capturent pour ouvrir le champ à une image fort fabriquée.

Des deux postures fondamentales qui sont à l’œuvre dans la fabrication de l’image photographique, la première serait celle qui dévoilerait la photographie comme vecteur passif d’enregistrement et de signification. Mettant l’accent sur la force métonymique de la photographie, cette attitude procéderait en faisant glisser la lecture de l’image directement vers son réfèrent, soit ce morceau du monde saisi. Alors, l’image photographique simulerait le ça-a-été (Barthes) tout en dissimulant l’effort construit qui est à l’origine de sa révélation. Usant de cette manière, l’activité photographique aurait le pouvoir de redonner l’illusion d’un réel déjà constitué – déjà-là -, construit seulement parce que surpris par un objectif. L’image photographique ferait alors entièrement semblant d’être, en dépit de ce manque-à-être qui la constitue.

Il y aurait aussi cette autre posture qui, accumulant les gestes de menaces – manipulations, coupures, surimpositions, caches – à l’égard de la photographie comme empreinte, pointerait jusqu’à l’excès ce manque-à-être de la photographie. Dans cette perspective, l’image photograpique serait le résidu d’un procès de fabrication où seraient mises à vue les tensions et distorsions entre le signe photographique et son réfèrent. Désirant substituer un construit à une empreinte, cette posture viserait avant tout à s’affranchir du caractère indiciel qui colle à la tradition photographique, menaçant ainsi la puissance d’évocation, cette vérité du temps qui adhère au morceau du monde prélevé. Elle s’en affranchirait en restituant une réalité visuelle qui ne serait que le produit condensé des procédés de sélection, de transformation, d’interpositon et de distorsion. Alors, le ici photographique (l’image photographique vue dans son exposition) éclipserait, après avoir été travaillé dans l’après-coup de la prise, le là du référent.

Le procès photographique de Sylvie Readman est pleinement porté par cette deuxième attitude. C’est en remarquant, au moyen d’images photographiques construites, les présupposés ou assomptions sous-entendus par la pratique photographique, qu’elle contribue à faire dévier le regard – la conscience spectatorielle (Barthes) – fasciné par l’objectivité apparente de l’image photographique.

En relevant les manques ou caractères lacunaires du médium photographique en regard de la peinture, du cinéma, de l’acte performé ; en remarquant la fixité, le mutisme, le mimétisme, le tranchant de la photographie, Sylvie Readman construirait ainsi un monde iconique à distance du réel qui viserait, par le frayage et par l’ostentation du manque, à créer l’événement d’un portrait.

Les images photographiques produites par Sylvie Readman en 1993 s’arrêtaient justement à fixer photographiquement quelque chose du portrait. À l’exception de Mirare, ces images font partie de la séquence photographique intitulée Champs d’éclipsés1. Pour introduire cette séquence, Sylvie Readman écrivait :

À l’origine de ce projet, il y a eu d’abord un désir de rencontre entre un modèle, une caméra et moi-même. Ces rencontres qui devaient m’amener à réfléchir sur le portrait, elles furent pensées ici et avant tout comme une expérimentation photographique avec des proches. Né de ces explorations spécifiques, l’acte photographique fut progressivement envisagé comme une expérience qui trouvait des affinités certaines avec la figure de l’éclipsé.

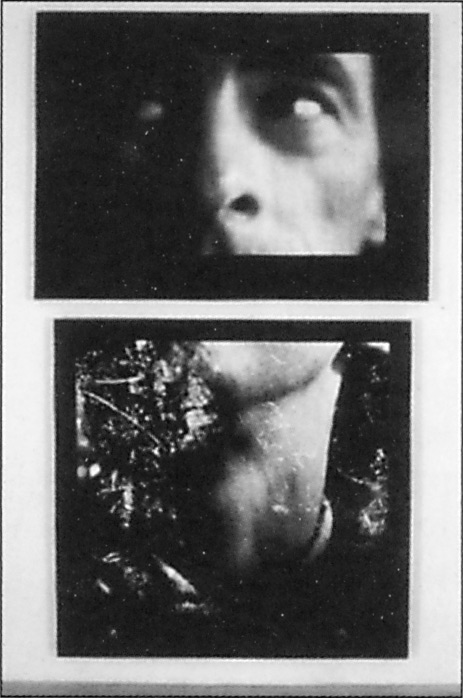

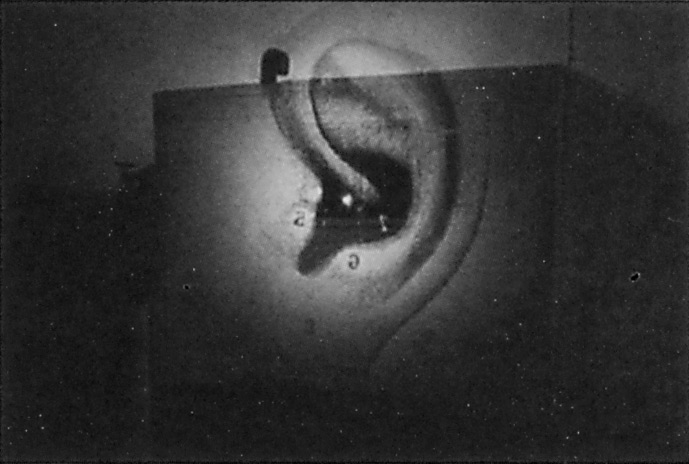

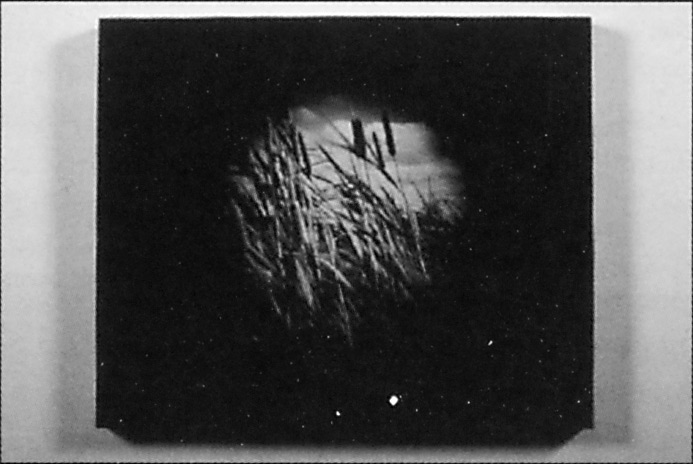

Si l’on considère les dispositifs photographiques qui sont à l’oeuvre pour constituer ces champs d’éclipses, force est de remarquer l’occultation du nom propre (ce portrait est le portrait de qui ?), [‘obnubilation du corps par son démantèlement et son grossissement (ce corps appartient à qui et ressemble à qui ?) et l’obscuration provoquée par les fragments de paysages surimposés, qui travaillent à masquer les traits de ce visage que devrait pourtant fixer le portrait ou l’autoportrait.

Occultation, obnubilation, obscuration, surimposition sont des figures écliptiques. Le portrait est figuré, en ce sens qu’il ne survient qu’à la suture des procédés photographiques qui travaillent à l’occulter partiellement, à le distraire. Le portrait apparaîtrait donc dans un mouvement d’avancée et de retraite – là, pas là -, et se jouerait de sa propre disparition.

Si l’artiste n’avait pas pris le soin de laisser une trace écrite en nommant le portrait – « Ces rencontres qui devaient m’amener à réfléchir sur le portrait elles furent pensées ici et avant tout » – personne ne l’aurait probablement su.

Car ses portraits se portraiturent dans l’après-coup de la prise, dans la réflexion (image mentale) que la photographe (et le spectateur), en (se) projetant, se fait de ses propres modèles – proches, intimes, homme, femme, enfant, elle-même, lui-même.

Le portrait s’intrigue de sa propre absence. Il se donne démembré. Il n’est plus que bouche, joue, œil, front. Il est éclipsé. Il est à peine le portrait de « de »… Il est le portrait du portrait.

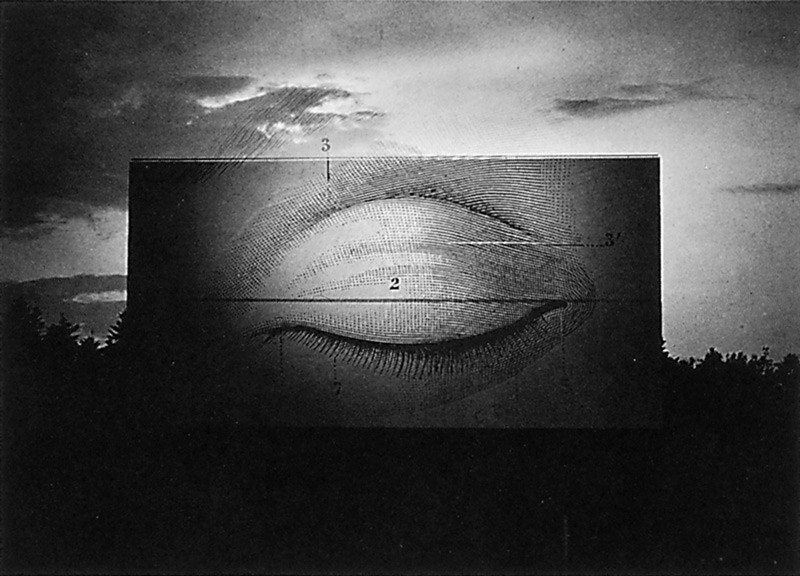

Voyons Bruissements (320 x 206.5 cm). Une bouche rouge, fardée, ouverte, énorme. Noeud originel du souffle, orifice de la parole. La bouche est nourrie, la bouche absorbe et restitue ; par elle, nous nous rejettons hors de nous. Une bouche de femme, fardée, parlant. On n’entend rien. Sur sa lèvre supérieure, balayant comme une plume, son nez obscurci, un arbre qui figure graphiquement l’espace vide où souffle le vent qui apporte, qui se meut, qui donne direction à l’espace. Déjà avec Les Vertus cardinales (1990-1991), Sylvie Readman travaillait littéralement la représentation des normes spatiales en se jouant des limites de la photographie.

Comment voir la parole ? La photographie agirait ici comme un photogramme (frame) sans film, et c’est par la ruse et l’artifice (diptyque et surimposition) que la photographe appelerait ce manque (la photographie en manque de cinéma) dans le pli de ses images. En surimposant une image à une autre, Sylvie Readman tenterait ainsi d’approcher, dans les limites du photographiable, la durée étendue et le mouvement déplié qui sont à l’œuvre dans la fiction cinématographique.

Pour fabriquer ses images photographiques, l’artiste rencontre tout d’abord un modèle qu’elle photographie en très gros plan, en utilisant une pellicule diapositive comme support à cette première image. Ensuite, elle projette sur cette première image révélée et projetée, une ou plusieurs autres photographies appartenant à son propre répertoire d’images. Puis, lorsque l’ajout se fixe, une nouvelle image est prise, tirée conventionnellement, rephotographiant ces projections.

Certains auront vu là, dans ces images photographiques de Sylvie Readman, la figure d’un palimpseste, une écriture sur une autre écriture pour effacer une première écriture. J’aurais plutôt tendance à décrire le fonctionnement de l’image surimposée comme une suture par projection. Suture et projection appartiennent en même temps au vocabulaire psychanalytique et cinématographique.

La lecture que j’esquisse ici du terme « suture » revient au vocabulaire cinématographique et restera dans l’ombre de la psychanalyse. Son éclipse serait sa présence, pour préserver l’intimité du sujet que cette fouille aurait voulu menacer. C’est d’ailleurs ce que fait Sylvie Readman : protéger, rendre anonyme ces sujets qu’elle a pourtant approchés, intimidés, en très gros plan, avec son objectif. La suture2 surviendrait à toutes ces fois où est opéré l’abolition d’un manque.

Ainsi, Sylvie Readman construirait des champs de récits empilés, des champs d’éclipsés démesurés (taille muséologique contemporaine), en faisant appel aux manques de la représentation photographique.

Il me manque toujours le son de ta voix, la profondeur derrière tes yeux et le mouvement de ton corps dans le paysage pour faire un portrait. Alors, je te montre un oeil crevé et suturé par une projection, et j’insiste sur la vitesse du temps qui passe (Percée) ; alors je te montre une bouche obscurcie et suturée par les arbres au vent, pour quand même l’élever jusqu’au souffle de la parole (Bruissements) ; alors je te montre son front absent, son visage renversé, ses yeux fermés, suturés par ce paysage, pour te montrer des traces du mouvement de son corps (Du fond de l’horizon).

La portraiture de Sylvie Readman appelle, en bout de ligne, le spectateur absent. Elle le cherche en guidant son déplacement devant l’image, et à son tour, le spectateur est invité à se projeter, à se suturer aux champs de l’image, pour que cette fiction, littéralement photographique, puisse prendre, pour que le portrait soit.

Autoportrait à la fenêtre (169,5 x 247,5 cm) est sans doute l’exemple le plus frappant. Le spectateur, confronté à ce très grand objet photographique, pourrait se mettre naturellement en place, à distance de l’image, pour la saisir entièrement. Ensuite, il pourrait s’approcher un peu plus de l’image, pour voir comment – grain par grain – est figuré ce visage obscurci parce que démesurément grossi. En s’approchant, le spectateur éclipserait complètement le visage pour glisser dans cette autre image, beaucoup plus claire, ce paysage urbain de Montréal. En fait, c’est en approchant le lointain, en voulant scruter d’un peu plus près ce paysage, que le spectateur le ferait disparaître, pour le revoir apparaître et prendre sa place dans le champ de l’imaginaire.

La photographie est le lieu d’une scène où le spectateur constitue la fiction dans laquelle il se trouve. Le procès photographique de Sylvie Readman est poïétique (selon Valéry, est poïétique : « la création d’ouvrages dont le langage est à la fois la substance et le moyen »). En ce sens, la photographe chercherait à représenter, par la création d’un objet visuel constitué d’images photographiques, le pouvoir qu’a la photographie de pouvoir sortir de ses gonds, de pouvoir frayer avec l’Autre, avec le spectateur absent, tout en respectant ses propres limites.

1 Exposition inaugurée au Musée d’art contemporain de Montréal, Série Projet 6, 1993 et itinérante dans certaines institutions canadiennes jusqu’en 1995.

2 Dans un texte paru en 1969 dans les Cahiers du Cinéma et traduit et publié en 1977 dans la revue Screen, Jean-François Oudart s’approprie du concept psychanalytique de suture à des fins de lectures cinématographiques. Il reprend ce terme pour remarquer les tentatives cinématographiques qui, comme celles du cinéaste Robert Bresson, cherchent à intégrer le spectateur, figure mouvante et absente, dans l’articulation imaginaire de la chaîne filmique.

Sylvie Readman est née à Québec en 1958. Elle obtient un baccalauréat en arts visuels de l’Université Laval (Québec) en 1981, et une maîtrise en photographie de l’Université Concordia (Montréal) en 1988. Depuis 1982, Sylvie Readman a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives au Québec, au Canada et à l’étranger. Elle vit et travaille à Montréal.

Manon Gosselin vit et travaille à Montréal. Elle a fait des études en arts visuels et termine présentement une maîtrise en Études des arts à l’Université du Québec à Montréal. L’étude de la photographie fait l’objet de ses principales recherches. Elle a publié, dans le numéro 26 de CVphoto (1994), un article sur le photographe Louis Lussier.