[Hiver 1997-1998]

par Marie-Josée Jean

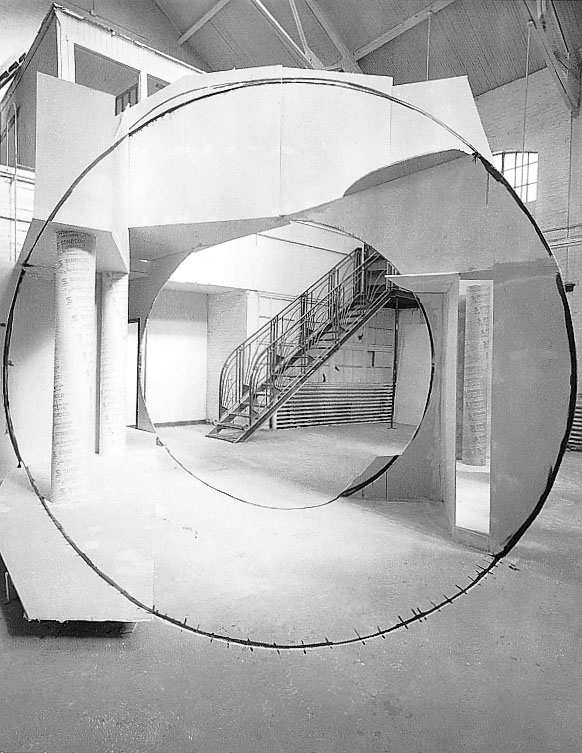

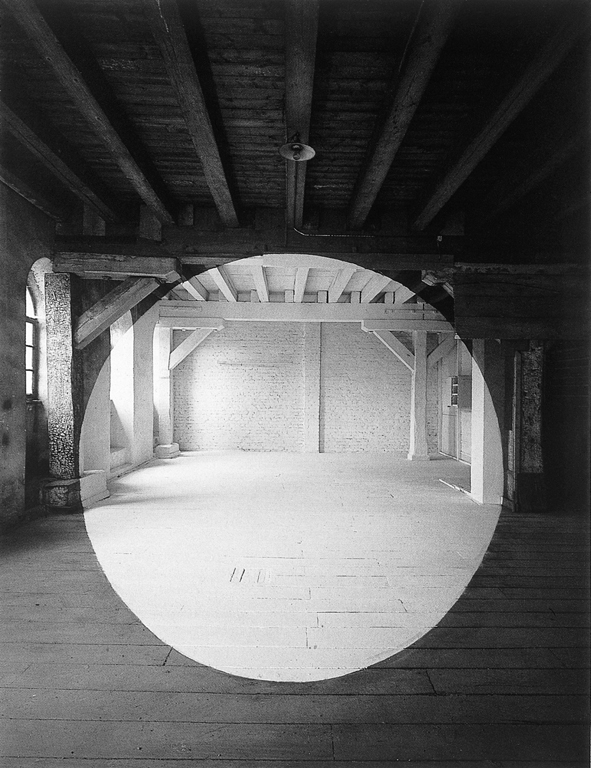

Depuis près de quinze ans, Georges Rousse investit des sites urbains désaffectés, voués à une démolition imminente, dans lesquels il réalise des anamorphoses en vue de leur dénouement photographique.

Il peint et dessine sur les murs et les surfaces adjacentes des formes géométriques morcelées dont la vision photographique reconstitue l’unicité. Bien que les images cibachrome de Georges Rousse présentent des anamorphoses résolues, elles se trahissent souvent par le stratagème spatial que le spectateur ne parvient pas à dénouer. Car l’entrelacement complexe de l’espace réel, virtuel et construit trouble parfois notre perception. Cette expérience pour le moins saisissante voile les images d’un secret étrange, un peu à la manière des peintures hollandaises du XVIIe siècle, impénétrables à cause du mystère qui les entourent.

Répondant à l’invitation de Jocelyne Lupien, commissaire de l’exposition Anamorphoses, arcimboldesques et images spéculaires présentée à la Galerie de l’UQAM, Georges Rousse a réalisé une œuvre dans l’ancien pavillon de design de l’Université du Québec à Montréal. L’artiste a accepté de nous rencontrer et de nous dévoiler quelques aspects de sa démarche. Un entretien avec Marie-Josée Jean.

— Georges Rousse, vous êtes à Montréal dans le but de réaliser une anamorphose sur le site de l’ancien pavillon de design de l’UQAM.

— C’est une anamorphose, mais pas seulement une anamorphose, puisqu’il y a une architecture qui est construite à l’intérieur de l’anamorphose. Je tiens à le préciser, parce qu’en fait je ne revendique pas facilement le mode anamorphose, dans la mesure où je ne donne pas à voir un déplacement dans l’espace ni donc à rechercher le point de vue, et du fait aussi que la photographie ne montre qu’une chose, construite, visible directement de face. Le processus de l’anamorphose, c’est-à-dire le déplacement dans l’espace, n’existe pas. Par contre, on peut dire, en fait, que ce déplacement existe de façon statique, car devant l’image, devant la photographie, il y a déconstruction mentale de cette chose que j’ai construite dans l’espace. Alors on se questionne, on se demande : qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui est rajouté, comment c’est fait ? Et à partir du moment où on se demande comment c’est fait, il y a déconstruction mentale de l’installation.

— Je trouve cette relation entre le réel photographique et la déconstruction mentale particulièrement intéressante, car devant vos photographies, on ne peut pas s’empêcher d’avoir une impression d’étrangeté. À ce sujet, ne pourrions-nous pas rapprocher votre façon d’utiliser la photographie de cette idée que quelque chose se cache derrière ce qui est donné à voir et qui enveloppe vos images d’un secret un peu étrange ?

— Au départ, quand j’ai commencé à construire des formes dans l’espace, j’ai souhaité utiliser une méthode immatérielle de construction ; et comme l’appareil photo est un système optique, j’ai utilisé l’anamorphose comme moyen d’arriver à figurer dans l’espace une construction. Donc, dans mon esprit — et depuis longtemps —, il n’a jamais été question de tromperie, il a été question de construire.

— Mais il s’agissait là d’une réalité fabriquée.

— Au départ, c’était une réalité fabriquée, parce que je ne voulais pas construire, je m’interdisais de construire une architecture, ce qui n’est plus le cas dans mon travail actuel. Ici — si on veut faire un lien avec ce que j’ai fait auparavant —, j’ai construit ce que je n’aurais pas construit il y a dix ans, je veux dire matériellement. Il y a dix ans, je m’interdisais vraiment toute action de construction matérielle. C’était dessiné, c’était des suggestions, c’était proposer une sculpture, dans un espace ; cette sculpture était immatérielle, elle était virtuelle, dans un espace, qui lui, était créé et existant, prouvé, en tout cas, par la photographie. J’ai toujours pris comme principe que les images que je construis sont appuyées sur le réel ; et l’appareil photo me permet de saisir le réel : donc, ce que l’on voit, c’est vraiment le réel.

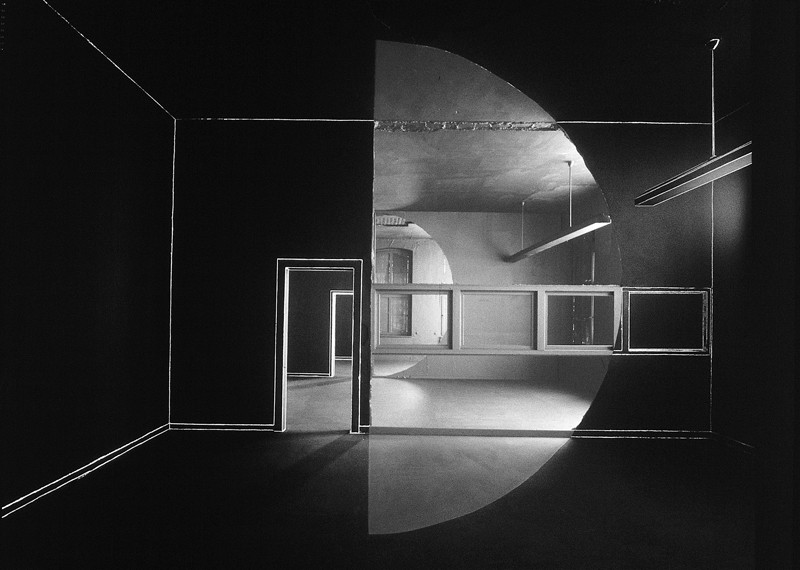

— Dans vos œuvres précédentes, on percevait la menace de disparition qui pesait sur les lieux dans lesquels vous interveniez. Sûrement parce qu’il était évident que c’était des lieux désaffectés. Mais il me semble que les séries récentes (Montbéliard, 1995 ; Oberhausen, 1996) sont davantage intemporelles, comme si la réalité de ces lieux était reléguée au second plan.

— C’est vrai que, pendant un bon moment, j’ai effacé, j’ai estompé le réel dans le noir, mais de manière justement à l’effacer soit parce que le lieu avait une finalité un peu morbide, comme des abattoirs, soit parce que l’espace lui-même n’était pas intéressant — et donc à ce moment-là, je l’ai écarté.

— Qu’est-ce qui détermine vraiment le choix d’un lieu?

— Il y a plusieurs cas de figure, il n’y a pas de règle. Là où j’habite, je cherche des lieux, je les choisis, j’essaie d’avoir des autorisations. Là où je n’habite pas, souvent on me les propose ; on me laisse quand même le choix entre plusieurs lieux et puis, après, il y a des rencontres qui se font, de lumière, d’espace, de position du bâtiment dans la ville ou en dehors de la ville. Par exemple, au Japon, j’ai travaillé dans une petite clinique au milieu des rizières, et cela déterminait pour moi un mode de vie particulier que de me rendre tous les matins dans les rizières pour aller travailler. Finalement, je pense qu’il n’y a pas vraiment de règle. Je profite de toutes les opportunités qu’offrent les lieux, l’espace. Là, c’était une rizière ; une autre fois, c’était dans un musée.

— Dans vos œuvres, vous utilisez la couleur qui se rapporte à la peinture, le trait, le graphisme propre au dessin et même à la gravure dans certains cas, les volumes propres à la sculpture, le lieu propre à l’architecture. Est-ce que nous ne pourrions pas dire que la lumière constitue la base de votre langage photographique ? Elle crée les volumes, les transparences…

— La lumière est en effet obligatoire puisque l’objet final est une photographie. Photo, c’est «lumière», graphie, c’est «écriture». Donc j’essaie d’écrire avec la lumière d’une certaine manière. […] La couleur amène la transparence, alors que le travail à la craie amène au contraire une matière qui n’existe pas dans la photographie. La photographie est une surface techniquement réussie, lisse sans accroche possible, par rapport à la toile du peintre, qui est faite de tissu. Donc, ma manière d’amener de la matière à la photographie, c’est de tramer l’espace à la craie. Cette texture matérielle capte toutes les lumières et montre tous les incidents de l’architecture. C’est une matière architecturale, finalement, que j’essaie de transposer dans les constructions réalisées.

— Le projet que vous avez réalisé à Montréal se distingue des autres projets parce qu’il ne s’agit plus seulement d’une inscription peinte dans le lieu ou d’une trouée à l’intérieur de l’architecture. Cette fois, il y a vraiment construction de volumes dans l’espace. Quels sont les paramètres qui vous intéressent dans cette nouvelle approche ?

— […] J’ai une pratique du travail dans l’espace qui a commencé avec la figure, le lieu abandonné et la photographie. Il a fallu que je trouve des matériaux pour enrichir cette idée de départ qui était la mienne, et je l’ai enrichie dans cette rencontre avec la peinture, avec la couleur, avec les formes, et à nouveau avec la figure. Puis, comme l’architecture est quand même le support des images que je produis, je me suis dit à un moment donné que les formes cassées, obliques, souvent avec des ruptures dans la lumière et dans l’organisation des volumes propre à l’architecture contemporaine, m’offraient là un stimulant. Ce qui fait que, dans les espaces avec lesquels je travaille — neutres, quelconques, banals —, j’essaie maintenant d’introduire quelque chose qui va enrichir ces espace vides.

— Dans ces constructions, le spectateur a de plus en plus de difficulté à discerner ce qui appartient réellement à l’architecture en place et ce que vous avez ajouté. Ne s’agit-il pas là de trompe-l’œil?

— Ce que je propose dans ces nouvelles séries, c’est une autre situation du regard, peut-être beaucoup plus sculptural qu’illusoire. Le modèle idéal, pour moi, c’est le Merzbau de Kurt Schwitters, dans lequel le corps se confond, théoriquement, à l’espace pictural, architectural, sculptural et aussi photographique, puisque nous avons une image qui nous a été transmise par Schwitters. Pour ma part, j’essaie de créer ce déplacement du corps dans l’espace à partir de la photographie.

— J’ai rapproché votre démarche de la tradition illusionniste, non pas au sens où vous tentez de reproduire l’effet tridimensionnel du réel mais au sens où vous partez de la réalité tridimensionnelle, que vous aplanissez ensuite par l’entremise de la photographie. Vous nous donnez l’illusion que le cercle devant nous est plat…

— Dans ce cheminement, pour moi, il y a un problème, parce que, en fait, mon espace est tridimensionnel au départ. Il devient plat au moment du dessin; je pars ensuite du dessin pour revenir à une photographie, laquelle est bidimensionnelle. Donc, je suis dans la bidimensionnalité dès le départ, j’arrive à une chose bidimensionnelle, et après je contrains l’espace à se tordre de manière à ce qu’il soit bidimensionnel. Je vois l’espace tridimensionnel, c’est sûr, mais je le vois toujours en fonction de mon dessin, de mon projet, de mes plans. Il y a un morceau qui existe et qui n’existe pas. Il existe dans la mesure où tous les tracés que je fais dans l’espace vont délimiter un territoire qui est mon territoire ; mais effectivement c’est un volume, et en même temps son effet tridimensionnel s’annule complètement, parce que je pars d’un projet plan. Il y a une compression de l’espace.

— Il y a une distance entre ce qui est donné à voir, l’anamorphose redressée, et l’espace réel, fragmenté. En fait, je ne peux pas m’empêcher de penser en regardant vos œuvres à cette idée du regard précaire qui a permis de reconstituer les formes.

— Ce que vous dites est partiellement juste, parce que, en fait, tout ce que je fais pourrait être construit uniquement pour le regard. Mais comme je travaille dans des lieux abandonnés qui sont vides, et que je cherche à amplifier ce vide, j’utilise un objectif grand-angulaire qui déforme l’espace ; donc, du coup, tout ce que l’on voit est construit devant l’appareil photo. Ce que voit l’appareil photo, l’œil pourrait le voir, à condition que ce que je construis puisse entrer dans le champ du regard. Ce qui m’intéresse, c’est la déformation, car le réel photographié est déformé : les distances sont légèrement faussées par l’objectif. Cela ne me déplaît pas d’être dans un espace fictif, car […] ce que l’on voit dans l’appareil photo n’est pas ce que l’on voit dans la réalité, mais je pourrais quand même faire ma photographie véritablement pour l’œil.

Georges Rousse est né à Paris en 1947. Son nom est d’abord associé au groupe de la Figuration Libre au début des années quatre-vingt. De notoriété internationale, Rousse est maintenant invité à travers le monde à intervenir sur des sites tantôt contemporains, tantôt anciens. Il réalise de grands cibachromes dans lesquels l’architecture, la peinture, le dessin et la photographie se côtoient. Il vit et travaille à Paris.

Marie-Josée Jean vit et travaille à Montréal. Commissaire d’exposition, elle est directrice des communications à Vox Populi, Centre de production et de diffusion de la photographie, et coordinatrice du Mois de la Photo à Montréal. Elle fait partie du comité éditorial de la revue CVphoto et elle enseigne l’histoire de l’art au Collège de Rosemont à Montréal. Elle est l’auteure de divers textes sur la photographie et vient de terminer des études de second cycle axées sur le rôle de la mémoire dans l’expérience esthétique.