[Automne 1998]

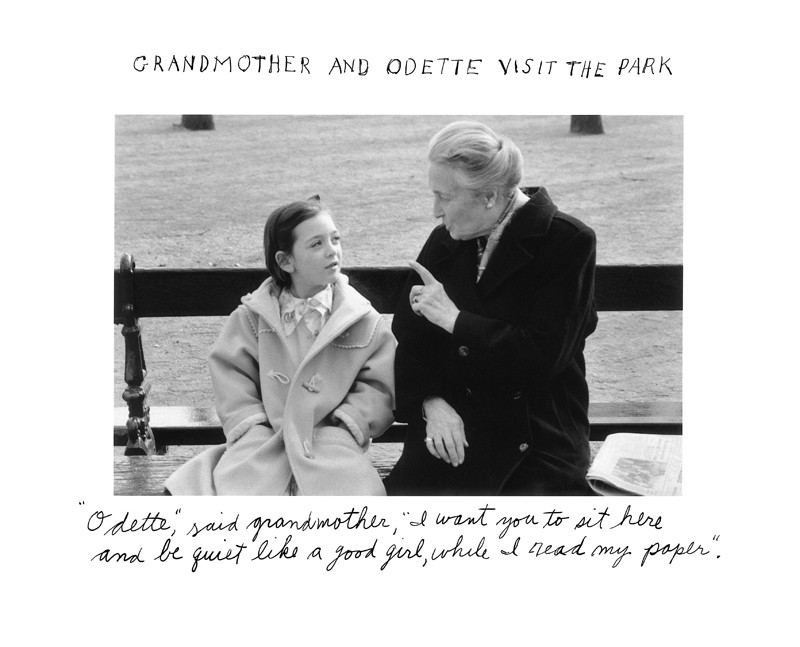

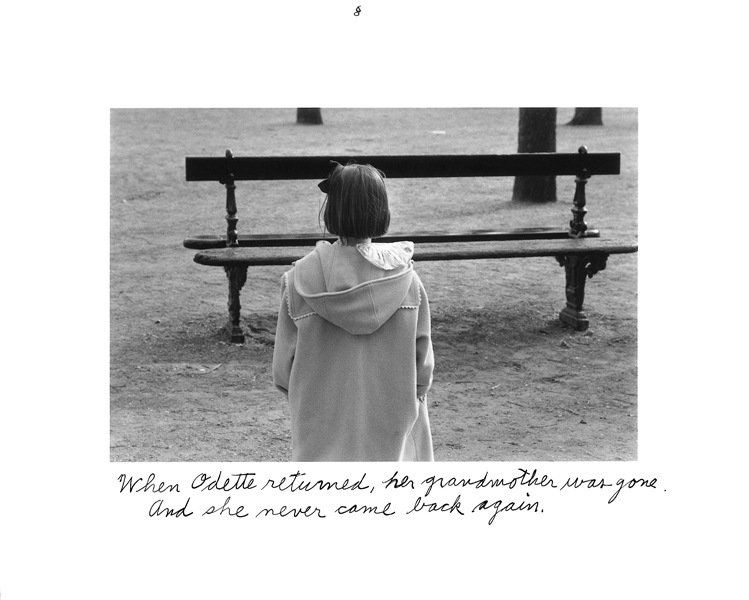

La mise en scène photographique, c’est lui. Les séquences narratives, l’intégration de l’écrit manuscrit à la photographie, c’est aussi lui.

Lorsque Duane Michals photographiait ses premières fictions au milieu des années 1960, la pratique n’était pas tout à fait sans précédent ; l’Autoportrait en noyé d’Hippolyte Bayard remonte bel et bien à 1840. Puis il y eut les expériences métaphoriques de la photographie futuriste, surréaliste, et au Bauhaus, la «création productive» de Moholy-Nagy… Bien. Mais il reste que c’est à la suite des premiers tableaux vivants en noir et blanc de Michals que l’image fabriquée s’est peu à peu imposée comme courant.

Les débuts de carrière de cet artiste américain ont signalé une étape importante dans l’évolution de l’entendement à la fois de la photographie et du photographe, lequel troquait alors ses fonctions d’observateur ou d’éditeur pour celle d’auteur1. Une trentaine d’années plus tard, Duane Michals continue à sonder les zones spirituelles de la condition humaine, continue aussi à «inventer» les formes de ses «invisibles» sujets. Et paradoxalement, ce «photographe de l’invisible», comme l’annonce la traduction française de The Essential Duane Michals publié l’an dernier chez Thames and Hudson, cultive une relation soutenue avec la réalité observable. Celle par exemple des univers visuels des magazines Life, Vogue et Esquire ou du quotidien The New York Times.

Un entretien avec Jennier Couëlle

Jennifer Couëlle : Vous êtes présent dans le monde des musées et des galeries, dans celui de l’édition, comme dans celui des médias. Cela vous pose-t-il problème de contribuer simultanément à la culture d’élite et à la culture de masse ?

Duane Michals : Au contraire, je profite beaucoup de cette interaction entre l’art et la «vraie» vie. C’est une façon pour moi de me sentir à la fois complet et autonome. J’ai toujours fait de la photographie commerciale et je n’ai pas l’intention d’arrêter. Ils sont nombreux les photographes à faire des pieds et des mains pour que leur travail soit pris en charge par une galerie. Je n’ai pas ce souci ; ma survie ne dépend pas de la vente de mes œuvres. Les photographies que je réalise pour les agences de publicité et les magazines m’offrent le luxe d’exercer mon métier d’artiste en toute liberté.

JC : Vous ne pensez donc jamais à votre public lorsque vous créez ?

DM : Je ne pense pas à ce genre de choses. Je ne lis pas non plus les revues d’art et je ne me préoccupe surtout pas du milieu de l’art. Ce sont mes idées et mes besoins immédiats qui m’importent. Alors la politique du monde de l’art, le nombre d’expositions ou de livres publiés, cela ne m’intéresse pas du tout.

JC : Mais puisque vous faites l’effort de rendre publiques vos œuvres, que vous les présentez sous forme de livres et d’expositions, n’est-il pas inévitable de considérer leur réception ?

DM : Non. Il est illusoire de penser que l’on crée pour un public ; c’est toujours pour soi-même que l’on crée. Si quelqu’un se montre intéressé à ce qu’on fait, c’est agréable, mais ça prend tellement d’énergie pour créer intensément qu’il ne reste vraiment pas beaucoup de place pour spéculer sur le qu’en-dira-t-on…

JC: Vous êtes généralement reconnu comme le précurseur de la mise en scène photographique et de la rencontre texte-image. À partir de la fin des années 1970, vous avez eu un nombre croissant de «disciples». Aujourd’hui, l’image fabriquée, comme la photographie commentée ne jouissent plus du statut d’ubiquité qu’elles ont connu au cours des années 1980. Elles semblent en voie de passer de mode…

DM: Vous avez employé le terme parfait : la mode. L’art ne devrait jamais être tributaire d’une mode. La mode, dans son essence, signifie ce qui est transitoire. L’art n’est pas un concours de popularité. La notion de relève, de qui est hot et qui ne l’est pas appartient à la presse et au public. Ce sont des questions artificielles qui ne concernent pas tant l’art que la difficulté de sentir et de discerner. Je crois que si l’on a un engagement réel envers son travail, ce genre de préoccupations nous laisse indifférents. Tout ce qui est à la mode porte nécessairement le risque de ne plus l’être. L’art devrait transcender la mode, le problème est qu’il le fait si peu…

JC: Vous êtes sévère…

DM: Je suis sincère. À mon avis, l’idée que le milieu de l’art se fait d’un style se résume à peu près à ceci : un artiste peint cent toiles toutes blanches, on parle de son univers. Il en peint encore dix, on le décrit comme étant obsessionnel, puis soudainement il découvre le bleu… Ça, c’est un business, un plan de marketing pour vendre des objets.

JC: Votre confrère et compatriote Jerry Uelsmann a, comme vous, récusé dès les années 1960 la fonction documentaire et factuelle de la photographie en faveur de ses possibilités intellectuelles et sensorielles. Son iconographie tout en symboles semble appartenir à un monde surtout mythique. Par comparaison, votre travail, tout parabolique qu’il soit, demeure ancré dans la vie de tous les jours…

DM: Jerry Uelsmann est un photographe merveilleux. Il est cependant beaucoup plus près du surréalisme traditionnel que moi. J’aime le surréalisme, mais je ne m’intéresse pas tant à l’univers fantastique qu’à la nature de l’expérience humaine. La plupart des photographes questionnent la réalité; ça va de soi. Mais le plus souvent leur réalité se limite aux faits visibles. Personnellement, je ne m’intéresse qu’à la réalité invisible, celle que les gens ne photographient jamais parce qu’ils ont du mal à l’aborder. J’explore des idées très spécifiques, comme la vie après la mort, le hasard, le sentiment de perte… À mon avis, ces questions sont très importantes, puisque nous en faisons régulièrement l’expérience. Mais elles ne peuvent être vues, seulement suggérées…

JC: Comment l’ordinaire se manifeste-t-il dans votre œuvre?

DM: Dans Death Comes the Old Lady, on voit une vieille dame assise sur une chaise ; entre un homme flou dans un habit sombre, il touche à l’épaule de la dame, elle s’éclate en atomes. Chance Meeting montre deux hommes qui se croisent sur la rue. L’un regarde l’autre comme s’il le reconnaissait, puis ils poursuivent leur chemin. Après que l’homme qui épiait a disparu, l’autre s’est retourné pour voir où il est allé… Je pense à mon travail comme à des vignettes, comme à des petits moments haïku dans la vie des gens.

JC: Bien que vous traitiez des mystères de l’existence, un sujet a priori troublant, il est un humour fragile qui transparaît dans vos images. Je pense entre autres à la petite fille endormie qui prend la fuite avec ce qui fut un imperméable vide dans Boogie Man…

DM: J’ai réalisé un livre pour enfants qui fourmille de calembours. Je pense que plus on est sérieux, plus il faut savoir être ridicule. Picasso a dit que ça prenait beaucoup de temps pour apprendre à devenir enfant, j’adore cette idée… L’humour est essentiel. Il est d’ailleurs le propre de notre espèce. Nous pouvons rire de nous-mêmes, rire au visage de la tragédie. L’humour est notre plus grand salut. Je ne supporte pas les personnes qui cultivent le sérieux ! Elles sont dangereuses. Les artistes, les photographes sérieux me rendent nerveux. Les fascistes, vous savez, n’ont jamais eu le sens de l’humour…

JC: The Spirit Leaves the Body (1968) est souvent cité en exemple lorsqu’il est question de votre travail ; qu’en est-il de la dimension spirituelle que traduisent vos images ?

DM: J’ai été élevé en bon catholique, mais il y a longtemps que j’ai abandonné l’Église. J’estime néanmoins que l’être humain a soif de spiritualité. Nous avons besoin de comprendre le phénomène dans lequel nous nous trouvons, nous cherchons à nous expliquer ce passage que nous nommons la vie. Je suis convaincu que la plus importante de nos actions est notre quête spirituelle. Cela dit, j’exècre les églises. Ce sont des institutions politiques qui ont pour dessein de se perpétuer elles-mêmes. Elles ont toujours œuvré de pair avec l’État pour contrôler la vie des gens, pour restreindre leurs options. Les religions orientales sont celles qui m’intéressent le plus ; elles correspondent à un mode de vie personnel, elles sont intérieures. Les Hindous disent qu’un homme, ou une femme, vaque aux affaires de sa vie et que plus tard, lorsqu’il ou elle vieillit et que ses enfants sont grands, il lui revient de préparer sa mort. Cette idée m’attire et j’en prendrai certainement acte.

Je vis sur une petite particule de poussière qui tourne autour d’une étoile mineure située en marge d’une galaxie très ordinaire constituée de milliards et de milliards d’étoiles. Il existe au moins cinquante milliards de galaxies. Cela est stupéfiant et effrayant… Vous voyez alors pourquoi les gens ont besoin de spiritualité pour leur dire que tout va très bien et que tout ira encore. Et je ne confonds jamais spiritualité et religiosité.

JC: Considérez-vous le besoin de reconnaître la venue certaine de notre mort comme une question centrale de votre art ?

DM: Absolument. J’ai intitulé un de mes livres The Journey of the Spirit After Death, je me suis moi-même photographié en mort, le sujet me fascine. Nous vivons dans une société qui occulte la réalité de la mort. C’est malsain. Accroître sa conscience de la mort ne veut pas dire cultiver le morbide. Lorsque meurent des personnes que je connais, mon sentiment d’être en vie grandit ; je me sens d’autant plus vivant et conscient de ma propre mortalité.

JC: Vous avez déjà dit que «la réalité est un masque superficiel pour les questions plus complexes de la vie». Qu’entendez-vous par «réalité» ?

DM: Je me référais à la réalité visible et physique, celle, par exemple, que l’on photographie. Mais il existe aussi la réalité que traduit chacune de nos expériences, tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous sommes. L’idée que je me fais de la réalité inclut entre autres le sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à rêver, mais jamais personne ne photographie cette réalité. Or, lorsque nous en faisons l’expérience, la réalité du rêve est tout aussi réelle que celle de l’éveil. De même que la réalité de la mort est tout aussi réelle que celle du rêve…

JC: Et les «questions plus complexes de la vie» ?

DM: Il s’agit des relations. Si par exemple on se dispute avec la personne qu’on aime, qu’il ou elle claque la porte, nous insulte et ne veut plus jamais nous parler, on ne peut plus travailler, on ne mange plus, on ne dort plus… Ça ne se photographie peut-être pas, mais c’est énorme comme réalité ! Ou alors si vous avez un père qui boit trop, qui fume sans arrêt et qui ne vous a pas une seule fois pris dans ses bras… : une réalité, encore une fois, énorme ! Ce sont elles les questions complexes du labyrinthe de notre existence, celles qui demandent «que s’est-il passé aujourd’hui ?» plutôt que «ai-je gagné le Prix Pulitzer ?».

JC: Vous vous méfiez de la photographie documentaire ?

DM: La photographie a plusieurs fonctions et le documentaire est l’une des utilisations nobles du médium. Je ne m’en méfie pas, mais je questionne toutefois sa validité. Il y a connaître du dehors et connaître du dedans. Si l’on photographie des gens en train de parler, de manger, de travailler, l’image nous dira à quoi ces personnes ressemblent, mais elle ne dira jamais tout à fait ce qu’elles ressentent. Je suis un homme blanc. Si je prends en photo des hommes noirs, peu importe la méticulosité avec laquelle je documente leurs maisons et leurs visages, je ne saurai jamais ce que c’est que d’être le dernier en liste pour un emploi ou de monter dans un ascenseur rempli de personnes blanches qui feignent de ne pas me voir. La photographie documentaire a sa raison d’être, il s’agit d’être conscient de ce qu’elle révèle et de ce que qu’elle ne révèle pas.

JC: Vous avez publié un nombre important de livres. Par comparaison à la galerie ou au musée, que pensez-vous du livre comme moyen de diffusion de la photographie ?

DM: J’ai un faible pour les livres. Lorsque mes photographies sont au mur d’une galerie, elles sont distantes comme des objets sous verre. Lorsqu’elles sont dans des livres, elles offrent une possibilité d’intimité. Au musée, il y a trente personnes debout qui regardent tous la même chose. Un livre se rapporte chez soi, c’est un objet avec lequel on peut établir un dialogue. Une exposition se décroche toujours, un livre n’a pas de fin.

JC: Et enfin le langage, de plus en plus présent dans votre œuvre, comment l’envisagez-vous ?

DM: Il est un ingrédient essentiel à mon expérience quotidienne. Je parviens d’ailleurs à une plus grande intimité avec le langage qu’avec la photographie. Écrire est une façon pour moi de me soustraire à la pureté de l’appareil photo. Ça me permet de suggérer ce que le médium de la photographie est incapable de reproduire. Le mot clef, en fait, n’est ni la photographie, ni l’écriture, ni la danse, ni la peinture, mais l’expression. Il n’y a pas de catégorie convenable, il n’y a que l’expression qui puisse être juste.

Jennifer Couëlle vit et travaille à Montréal. Critique d’art, journaliste et commissaire d’exposition, elle publie régulièrement des écrits sur l’art depuis 1989. On peut la lire entre autres dans les revues Parachute, CVphoto, Canadian Art et Art Press.

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_23_duanemichals_img01-800x540.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_23_duanemichals_img02-800x538.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_23_duanemichals_img03-800x538.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_30_duanemichals_img01-800x543.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_30_duanemichals_img02-800x540.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_30_duanemichals_img03-800x541.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_30_duanemichals_img04-800x542.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_30_duanemichals_img05-800x541.jpg)

![Duane Michals, Éléments de la série Le fart [sic] des fleurs. © Duane Michals](https://cielvariable.ca/wp-content/uploads/1998/09/44_30_duanemichals_img06-800x541.jpg)