[Été 2008]

Michel Campeau

Martin Parr (ed.), Nazraeli Press,

2007, 80 pp.

L’année dernière, Pierre-Yves Mahé, l’initiateur de la Maison Nicéphore Niépce à Saint-Loup-de-Varennes, reçoit une singulière invitation de la part d’un inconnu : « J’ai quelque chose à vous montrer », dit-il. Mahé avoue qu’au départ « [il] n’attache pas une importance colossale à cette annonce ». Mais il accepte néanmoins le rendez-vous. Il se rend dans les environs de Chalon-sur-Saône, dans une vieille demeure. Et le propriétaire l’emmène au deuxième étage, il déverrouille une vieille porte de bois et lui fait découvrir une pièce qui n’a pas été touchée depuis plus de 150 ans. « Ce fut un instant grisant, dira Mahé. On ne savait plus où regarder. Il y avait des centaines de bouteilles de chimie, souvent pleines, des centaines d’ouvrages, des objets partout dont plusieurs appareils permettant de réaliser des images selon les deux premiers procédés photographiques, le Daguerréotype et le Collodion ». Mahé venait de découvrir « le plus vieux laboratoire photographique au monde ». Il avait été constitué en 1840 par Joseph Fortuné Petiot-Groffier, juge à Chalon et un moment maire de la ville, qui connaissait Niépce et se découvrit, lui aussi, un intérêt pour la photographie.

Il mourut en 1855, mystérieusement, peut-être à cause des produits chimiques qu’il manipulait quotidiennement. Les héritiers fermèrent la porte de bois à double tour et condamnèrent le laboratoire, qui resta ainsi pétrifié jusqu’à aujourd’hui. Cette histoire vraie est belle parce que aussi allégorique. Elle est à l’image de la photographie elle-même.1

La photographie était et est longtemps restée une nouvelle technologie, l’emblème de la modernité. Mais paradoxalement, dès sa naissance même, elle était déjà morte. Elle l’était, bien sûr, par la terrible logique du temps, qui est inéluctable et irréversible : toute nouveauté devient irrémédiablement archaïque, tout présent est immédiatement versé dans le passé. Mais elle l’était, aussi, parce les connaissances qu’elle mettait en jeu étaient elles-mêmes déjà archaïques : la camera obscura était connue depuis l’Antiquité, les propriétés photosensibles du chlorure d’argent au moins depuis le XVIe siècle. Épistémologiquement, la photographie est peut-être une invention pré-moderne. Si ce n’avait été du problème de la fixation, dont la solution, il est vrai, a beaucoup tardé, la photographie aurait sans doute pu être « inventée » bien plus tôt – comme la bicyclette.2 W. Benjamin lui-même avait, dès le départ, noté ce paradoxe essentiel : la photographie, pour lui, pouvait à la fois dévaluer l’aura des œuvres d’art, des choses et des êtres, en tant que nouvelle technologie, et la ressusciter, en redevenant elle-même une technologie archaïque, comme le montrèrent dès l’origine les premiers portraits photographiques.

La plus récente production de Michel Campeau – remarquable à tous égards et qui fait aujourd’hui l’objet d’une magnifique publication dirigée par Martin Parr pour Nazraeli Press – suscite bien des réflexions sur l’obsolescence de la photographie argentique. Comme souvent dans son travail, le programme était simple : l’artiste a visité plus de soixante-quinze chambres noires, de ses collègues et amis photographes, et a « documenté » patiemment ces lieux singuliers. La documentation, comme il se doit, est froide : la chambre noire n’est ici l’objet d’aucune moralisation, ni d’aucune esthétisation, pas même minimaliste : le cadrage, la composition, la lumière n’ont rien d’appuyé, ni par excès, ni par défaut, de sens ou de forme. Il peut même sembler régner ici un certain arbitraire, comme si la photographie renouait avec les procédés de l’inventaire, qui ont marqué ses origines, mais pour les appliquer, finalement, à la photographie elle-même.

Mais l’inventaire est loin d’être systématique. Déjà, Campeau a choisi de ne pas représenter les chambres noires en activité, le photographe au travail, dans l’obscurité, comme on le fait généralement. Il a préféré montrer les lieux éclairés, par la seule lumière violente et fugitive d’un flash, et parfaitement déserts. Campeau a aussi négligé les plans larges, qui auraient d’abord montré ces chambres noires dans leur ensemble, pour privilégier les plans rapprochés, qui ne montrent que des fragments. Enfin, Campeau a évité les vues pittoresques, c’est-à-dire convenues, de la chambre noire, qui centralisent toujours l’image photographique et son apparition, sous l’agrandisseur, dans la cuve, sur le séchoir. Ici, étrangement, les photographies sont bien rares.

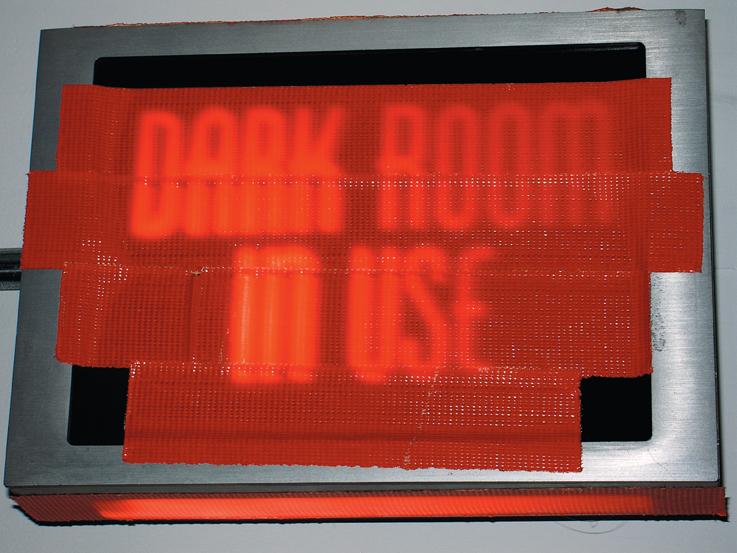

Le regard, ou le cadre, se détourne de l’image pour s’attarder à la périphérie, sur des détails apparemment insignifiants : les outils de la photographie, comme l’agrandisseur, les cuves, les bouteilles de produits chimiques, les pinces, les ciseaux, les poires, les cadrans, les minuteries; les rangements, les armoires, les étagères, avec des boîtes de papier photographique, des classeurs d’images, toutes sortes d’accessoires, quelques bibelots; les plafonds, les sols, les murs, avec des papiers collés, des chartes, des marques et des repères, et, parfois, mais rarement, une décoration, ici un papier peint, là une affiche ou un tableau; la plomberie, aussi, avec les robinets, les éviers, les tuyaux et le drain par où s’écoulent les produits chimiques; le système d’aération, avec les bouches, les ventilateurs; le réseau électrique, avec les lampes inactiniques, les signes lumineux « exit », « dark room in use », les interrupteurs, les fils et les prises de courant, etc.

Cette série de fragments offre une image singulière de l’activité photographique. Déjà, la technologie paraît ici étrangement rudimentaire. Elle est essentiellement optique et chimique, mécanique et électrique, bien sûr, elle est, surtout, largement manuelle. En effet, ces images insistent sur l’aspect artisanal de l’activité, sur le bricolage qu’elle implique : ruban collé, fils attachés, tuyaux suspendus, planches sciées, tôles découpées, ouvertures calfatées, toujours grossièrement, apparemment sans aucun souci de perfection technique ou esthétique. Ces images montrent que, depuis son invention il y a près de deux siècles, la photographie n’a pas beaucoup évolué technologiquement et que la chambre noire d’aujourd’hui n’est pas foncièrement différente des premiers laboratoires. À l’ère de l’électronique et de l’informatique, la photographie paraît même ici bien archaïque.

De plus, ces images s’attachent à l’usure des choses et à toutes les marques du passage du temps : les murs écaillés, les surfaces souillées, les métaux rouillés par l’humidité ou corrodés par les produits chimiques, le papier brûlé par la chaleur des lampes ou jauni par le temps, la poussière accumulée, etc. Ces lieux sont peut-être encore utilisés, mais ils paraissent ici, déjà, ruinés. Enfin, ces images présentent la chambre noire comme un lieu clos, hermétique, privé, secret même, isolé du monde extérieur et de l’espace public, un lieu suspendu aussi, retiré du temps, du temps historique et de l’actualité, pétrifié. La chambre noire, ici, devient un temple ou (ainsi que le notait très justement Martin Parr dans sa préface) un bordel et l’activité photographique, un étrange rituel, vaguement religieux ou fétichiste.

Les images de Michel Campeau sont ainsi archéologiques et doublement : elles sont historiennes et psychanalytiques. Elles retournent aux origines historiques de la photographie comme à ses origines psychologiques, elles en manifestent tout l’archaïsme, l’archaïsme technologique, celui de son invention au début du XIXe siècle, l’archaïsme fantasmatique, celui de la scène originaire, que la photographie rejoue inlassablement. Mais paradoxalement, en même temps qu’elles contribuent à l’historicisation et à la psychanalyse de la photographie, qu’elles en montrent l’obsolescence et la régression, ces images continuent néanmoins d’y participer. Elles ont beau être méta-photographiques et donner lieu à des impressions numériques, elles restent éminemment photographiques – comme l’histoire est toujours un peu nostalgique et la psychanalyse, fantasmatique. Mais c’est peut-être précisément parce qu’elle est devenue une technologie morte et, par conséquent, muséifiable que la photographie argentique peut dire quelque chose de notre rapport aux images techniques que les images numériques elles-mêmes ne peuvent pas encore dire parce qu’elles paraissent encore trop actuelles.

2 Il faut rappeler qu’en 1817, peu de temps avant de mettre au point l’héliogravure, Niépce lui-même fabriqua une draisienne à siège réglable.

Olivier Asselin est professeur agrégé au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal, où il enseigne l’histoire et la théorie de l’art et la pratique du cinéma et de la vidéo.