[Printemps 2010]

Par Martha Langford

Une constellation d’événements met aujourd’hui en lumière l’oeuvre photographique et la vie de photographe de Gabor Szilasi. Sa première manifestation, en 2008, prit la forme d’une exposition thématique, Famille, organisée par Hedwige Asselin pour la galerie McLure et désormais en tournée à Montréal pour deux ans sous l’égide du Conseil des arts de Montréal. Durant l’été 2009, Le Québec par coeur, présentée à la galerie Méridien Versailles, était cette fois sous le signe du lieu. On attendait donc la rétrospective complète, Gabor Szilasi : L’éloquence du quotidien / The Eloquence of the Everyday, montée par David Harris pour le Musée d’art de Joliette et le Musée canadien de la photographie contemporaine. Pour tous ceux qui sui- virent ces expositions, accompagnées d’un élan d’ad- miration général, il n’était pas surprenant que Gabor Szilasi remporte le prestigieux prix Paul-Émile Borduas 2009, lequel récompense, comme les autres Prix du Québec, l’ensemble d’une oeuvre.

Pour célébrer comme il se doit ce moment dans la vie de Szilasi et l’histoire de sa communauté, il ne suffit pas de lever notre verre. Ou plutôt, c’est justement ce que nous devrions faire, en suivant l’exemple de David Harris : examiner à la loupe les planches contact de Szilasi est une expérience qu’il décrit comme exaltante et parfois déconcertante. Cet exercice, dont le catalogue nous offre un aperçu, a certainement apporté un éclairage précieux à la rétrospective et laisse entrevoir la richesse des archives de Szilasi. Sa constellation brille de ces manifestations passées, présentes et à venir, mais ce qui rayonne au centre n’est, ni plus ni moins, que la photographie.

(…) depuis les images de la Hongrie en ébullition jusqu’aux portraits, scènes de rues et vues d’intérieurs illustrant sa résistance quotidienne; depuis la campagne québécoise jusqu’à la ville

Né à Budapest, en Hongrie, en 1928, Gabor Szilasi a commencé à faire de la photo vers le milieu de la vingtaine : ses premières images se nourrissent entre autres de sa fuite de la Hongrie communiste et de son immigration au Canada en 1957. Il emportait avec lui un goût pour le style européen du reportage photographique, conjugué à une immense curiosité pour son pays d’accueil, notamment la culture francophone, dans laquelle il s’immergea dès son arrivée. Sans récapituler chaque étape de sa carrière, il faut souligner que ce professeur respecté a d’abord été photographe pour l’Office du film du Québec, ce qui lui donnait à la fois un motif et une occasion de découvrir la province. Il en a ainsi exploré tous les aspects, tant les vestiges de ses fondations catholiques et rurales que l’assurance raffinée, voire amorale, de Montréal, moteur de la modernité au Canada. Szilasi ne compartimente pas ces contradictions dans son travail : il les réunit. C’est particulièrement vrai dans ses portraits d’intérieurs, dont la séduction même provient de l’élément incongru, la temporalité décalée, qui portent en même temps la marque de l’authenticité. Deux photographies de la maison Yergeau, à Rollet, au Témiscamingue, prises en juillet 1977, illustrent parfaitement ce phénomène. Le salon y célèbre un Noël perpétuel, non avec nostalgie comme un idéal terni, mais comme une réalité chérie et entretenue, dans un éternel présent. La chambre est tout aussi animée. À vrai dire, sa cacophonie visuelle défie toute description, les murs et le plafond étant recouverts de pornographie et d’art religieux, dont le portrait d’un prêtre, reflété dans un miroir. Le Québec des années 1970 selon Szilasi, c’est une valse nuptiale dansée sous un plafond insonorisé; on y voit des télévisions illuminant des autels domestiques, ou des cowboys de rodéo domptant des che- vaux et d’autres cowboys.

De retour en ville – et cette ville est incontestablement Montréal – Szilasi, patiemment, attentif aux changements, documente la réalité qui l’entoure, photographiant l’architecture et l’expression graphique du commerce, les confluences, la planification urbaine et son antithèse : l’expansion capitaliste. Szilasi a le sens du pittoresque, dont il a une définition assez personnelle, comme en témoigne ce cliché où les façades des magasins Rossy et Woodhouse se côtoient rue Ste-Catherine Est. Dans cette artère commerçante, au lieu de cadrer les vitrines des magasins à la manière d’Eugène Atget, de Walker Evans ou de Tom Gibson, il prend du recul pour photographier toute la hauteur du bâtiment. Cette décision transforme les étages supérieurs en une fascinante étude de gris. Certains photographes d’architecture se spécialisent dans l’immuable, d’autres soulignent les aspects éphémères de l’environnement construit. Szilasi fait les deux dans la même image, qui garde sa cohérence parce qu’il a installé son appareil au bon endroit et qu’il sait pourquoi il est là, c’est-à-dire pour prendre ce type de photographie. Les contributions de Szilasi dans ce domaine sont particulièrement mises en valeur par les choix de David Harris et sa disposition des oeuvres dans la galerie. Les remarquables panoramas de Szilasi – une forme dans laquelle il n’a pas d’égal – doivent être appréciés en tant que tirages, mais même leur présentation dans le catalogue donne une idée de son incroyable talent pour organiser les complexités de l’espace urbain, révélant les stratégies qu’il a perfectionnées et les variations qu’il a su développer avec le temps.

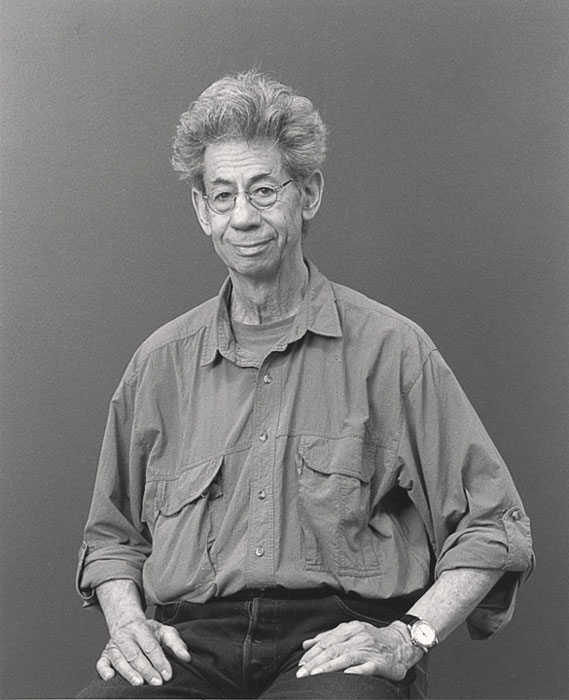

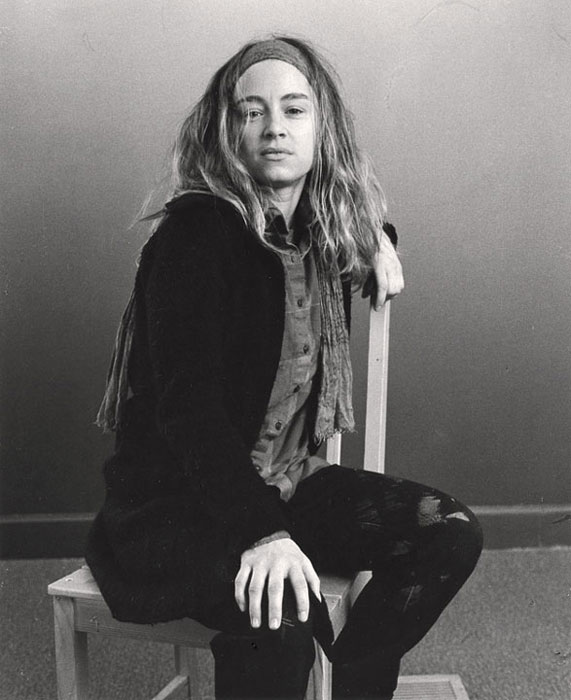

Une rétrospective rappelle le passage du temps, dont plus de cinquante ans de photographie ne constituent qu’une part infime. Szilasi, par son approche du portrait, exprime cette vertigineuse prise de conscience. Ses portraits naturels de personnages solitaires les représentent généralement au repos, si bien que les choses qui les entourent figurent des pensées, des souvenirs, des ambitions irréalisées : ces vies saisies par l’appareil de Szilasi s’immiscent dans l’imaginaire du spectateur grâce à un procédé de suggestion. En considérant le caractère distinctif de ces portraits – d’autant plus évident que certains de ses modèles, notamment des personnalités du monde culturel, ont été beaucoup photographiés par d’autres –, on est frappé par l’absence de toute tentative d’appropriation indue du sujet. Lorsque celui-ci regarde droit dans l’objectif, comme Marion Wagschal ou Serge Clément, c’est sur un mode de coopération qui va au-delà du « portrait consensuel » : Szilasi a parfaitement su communiquer ses intentions, permettant ainsi au modèle d’accomplir sa part de travail. Il s’en dégage une grande simplicité, sans la moindre recherche d’effet, d’un côté comme de l’autre. Ce qui permet à Szilasi de parvenir à ce résultat, c’est peut-être « la pratique » au sens large, puisqu’il a fait toutes sortes d’études du visage et du corps humain, spontanées ou non, si bien que sa présence en face du sujet est à la fois intimidante (un portrait n’est pas anodin) et naturelle (soyez vous-mêmes). Pour les modèles, la rencontre n’en était pas moins marquante, comme on pouvait le constater lors du vernissage de la rétrospective, où certains d’entre eux évoquaient rêveusement leur existence de l’époque. Ainsi en est-il du sculpteur Robert Murray, dépeint dans sa maison de Westmount en avril 1969, complètement absorbé par son jeu de violoncelle, tandis que le chat tente de le distraire. « Qu’est devenu le chat? » demandai-je a Murray alors que nous étions devant son portrait. « Il s’est enfui. »

Ils sont nombreux, ceux qui apparaissent dans les portraits de Szilasi et qui semblent s’être enfuis depuis. Sans quoi l’irrésistible Guido Molinari ne serait-il pas dans les parages, jouant les séducteurs pour Judith Terry? On se surprend ainsi à chercher Yves Gaucher et Sam Tata – ils auraient dû venir au vernissage de Gabor, qui participait toujours aux leurs, étoffant ses généreuses archives de la scène artistique montréalaise, encore largement inédites. La famille de Gabor Szilasi venait bien sûr à Joliette : sa Famille nucléaire et la famille élargie, photographes, commissaires, et simples citoyens. Le travail de Gabor Szilasi touche ceux qui ne connaissent rien du monde de l’art, et réconforte ceux qui en savent trop. L’ampleur de sa vision panoramique, en tant que photographe, est presque trop vaste pour en prendre la mesure : depuis les images de la Hongrie en ébullition jusqu’aux portraits, scènes de rues et vues d’intérieurs illustrant sa résistance quotidienne; depuis la campagne québécoise jusqu’à la ville, lieux unis dans leurs mythes et leurs rituels antinomiques; depuis les sites que la photographie documente jusqu’aux galeries d’art ou aux maisons qui exposent amoureusement photos-souvenirs, pages de magazines ou tirages d’époque; depuis la rigueur du noir et blanc jusqu’à l’explosion kitsch de la couleur; depuis la beauté d’une inconnue tenant une fleur jusqu’au regard pénétrant (et bien connu du photographe) de Doreen Lindsay. Presque trop vaste, car cette généreuse vie de photographie nous est maintenant accessible, racontée et célébrée, et ce récit laisse une place pour les images qui restent à découvrir, à réaliser, par Gabor Szilasi.

Traduit par Emmanuelle Bouet

L’un des photographes les plus connus au Québec, Gabor Szilasi commence sa carrière à l’Office du film du Québec en 1959. Ses images ont été présentées pour la première fois en 1967 et depuis, on ne compte plus les expositions auxquelles il a participé tant elles sont nombreuses. Son travail fait partie des collections de plusieurs institutions reconnues situées partout au Canada. Professeur au cégep du Vieux-Montréal jusqu’en 1980, puis à l’Université Concordia jusqu’en 1995, il a été invité à donner des séminaires sur la photographie au Canada, aux États-Unis et en Europe. Gabor Szilasi est représenté par la galerie Stephen Bulger à Toronto et la galerie Art 45 à Montréal.

Martha Langford est l’auteure de Suspended Conversations: The Afterlife of Memory in Photographic Albums (2001) et de Scissors, Paper, Stone: Expressions of Memory in Photographic Art (2007), tous deux publiés par McGill-Queen’s University Press. Elle est professeure associée et titulaire d’une chaire de recherche en histoire de l’art à l’Université Concordia.