[Automne 2011]

par Alexis Desgagnés

L’histoire de la photographie au Québec est encore bien lacunaire. C’est ce dont on prend la mesure au sortir de l’exposition Photographes rebelles à l’époque de la Grande Noirceur (1937-1961), présentée à la Maison Hamel-Bruneau à Québec du 9 mars au 22 mai derniers. Consacrée à la photographie de l’époque duplessiste, celle-ci est composée d’un corpus d’environ 80 œuvres réalisées par des figures illustres et moins connues de l’histoire de l’art et du cinéma québécois, notamment Albert Dumouchel, Rodolphe de Repentigny, Jean-Paul Mousseau et Michel Brault. Fruit d’une recherche de longue haleine menée par le commissaire Sébastien Hudon, l’exposition accueille de nombreux tirages photographiques originaux de petit et moyen format ainsi que quelques collages utilisant des matériaux photographiques divers. Cet effort de synthèse d’un corpus d’images, dont on s’explique mal qu’elles aient pu rester si longtemps méconnues, possède le mérite de proposer une sélection suffisamment étendue pour paraître exhaustive, sans que ne soit trop diluée la qualité artistique de l’ensemble. Astucieuse analogie, donc, que d’utiliser, s’agissant de photographies, le concept de « Grande Noirceur » pour se référer simultanément à l’obscurantisme lié au contexte historique de leur production et à l’obscurité régnant sur certains pans de notre histoire de l’art. À ce jour, l’exposition Photographes rebelles constitue certainement une des seules tentatives d’explication de l’avènement du modernisme artistique dans la photographie québécoise, en présentant un ensemble d’œuvres produites par des artistes nourrissant le dessein commun d’affirmer les spécificités du médium photographique.

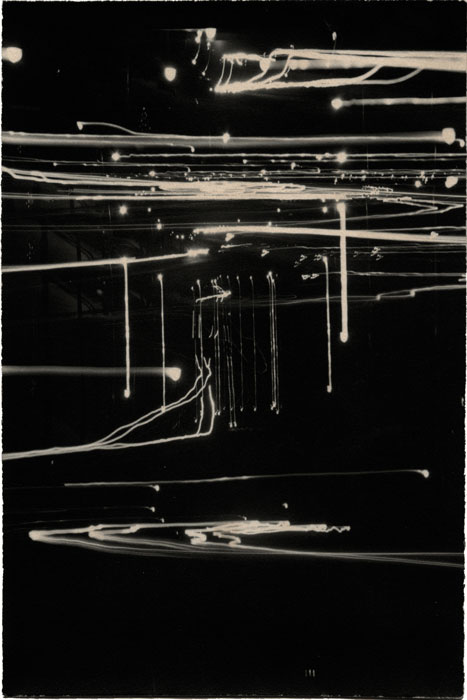

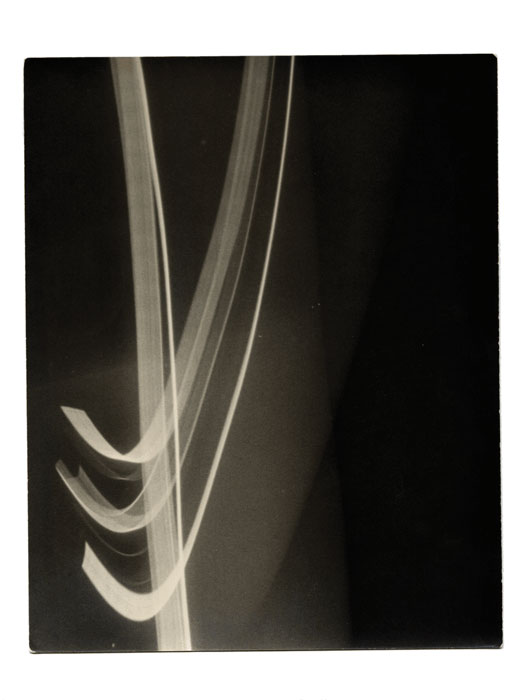

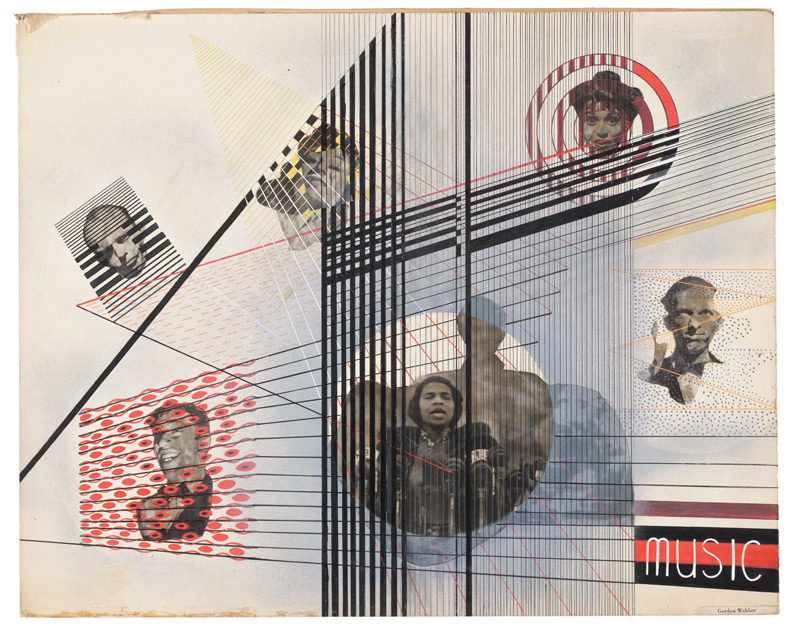

Un même désir d’affranchir la photographie des conventions de représentation les plus usitées et de l’envisager comme un langage plastique à part entière animait visiblement ces artistes affectionnant l’expérimentation. D’ailleurs, le discours de l’exposition consiste essentiellement en une déclinaison des stratégies plastiques déployées par ces artistes dans leur effort pour libérer le langage photographique du joug de la représentation : contrastes exacerbés, clairs-obscurs dramatiques, surimpressions de négatifs, cadrages inusités, macrophotographies d’objets, photomontages et photocollages, utilisation picturale du révélateur photographique, présence de signes typographiques, etc. La contrepartie d’une telle diversité de procédés photographiques est l’hétérogénéité esthétique très étendue du corpus exposé, qui comprend aussi bien des représentations s’attachant à capterla poésie du réel (notamment Brault) que des expérimentations non-figuratives exploitant les qualités picturales du médium (les œuvres de Dumouchel sont, à cet égard, exemplaires).

À ce jour, l’exposition Photographes rebelles constitue certainement une des seules tentatives d’explication de l’avènement du modernisme artistique dans la photographie québécoise, en présentant un ensemble d’œuvres produites par des artistes nourrissant le dessein commun d’affirmer les spécificités du médium photographique.

La production de ces artistes québécois témoigne d’une forte parenté de sensibilité avec celle de certains pionniers de la photographie moderniste européenne, immédiatement palpable lorsqu’on parcourt les salles de la Maison Hamel-Bruneau. Alors que le spectre d’un László Moholy-Nagy hante les photogrammes d’Omer Parent et les luminographies de Jauran (Rodolphe de Repentigny), on reconnaît immédiatement l’esprit du surréalisme dans un cadavre exquis photographique signé par Mousseau et ses acolytes, dans les révélogrammes de Jauran ainsi que dans les photocollages et les clichés-verre non-figuratifs de Dumouchel. Des contre-plongées dignes d’Aleksandr Rodchenko se rencontrent également dans le travail de Gordon Weber. Loin d’être fortuites, ces associations s’expliquent sans doute par l’existence de réseaux artistiques internationaux certainement connus de ces artistes québécois, mais cette hypothèse n’est pas approfondie dans l’exposition. Celle-ci s’approprie cependant le vocabulaire habituel de l’histoire de l’art moderne et, l’adaptant à notre contexte national, souhaite démontrer l’existence d’une avant-garde photographique québécoise manœuvrant pour faire reconnaître la valeur artistique de la photographie, notamment lors de Photographie 57. Tenu à l’Université de Montréal à l’hiver 1957, cet événement entièrement consacré à la photographie permit à 28 exposants de montrer le fruit de leurs recherches photographiques, et ce, sans subir la discrimination esthétique habituelle du Salon officiel organisé par le Musée des beaux-arts de Montréal.

Beaucoup des œuvres présentées ont un intérêt historique diffi-cilement contestable, soit en raison de la notoriété acquise par leur auteur dans l’histoire de l’art du Québec, soit par leur originalité esthétique et thématique dans le contexte artistique québécois de l’époque. L’exposition recèle par ailleurs certaines images témoignant d’une maîtrise particulièrement habile de la composition, notamment la Composition avec Françoise happée par la lumière réa-lisée par Jauran vers 1955 ou encore une photographie de Michel Brault intitulée Gilles Groulx et sa compagne s’embrassant au centre du monde (vers 1960). Parmi les œuvres plus explicitement criti-ques du conservatisme de l’époque, mentionnons un photocollage d’Albert Dumouchel intitulé Le crucifiement, qu’on peut évidemment comprendre comme une attaque en règle contre l’Église catholique. On notera enfin l’omniprésence du nu féminin dans l’exposition, l’intérêt de plusieurs photographes pour ce genre étant expliqué comme un penchant pour l’érotisme défiant volontairement la moralité contemporaine. Si l’on en croit l’exposition, ces œuvres issues de l’engouement généralisé de ces artistes pour la plastique photographique, autant que pour celle du corps féminin, constitueraient autant de prises de position artistiques contre la noirceur idéologique de ce temps-là.

S’étendant, à quelques années près, du début du premier mandat de Maurice Duplessis (1936) à la fin de son dernier mandat (1959), la périodisation de l’exposition n’est qu’indirectement justifiée par l’histoire politique québécoise. Deux expositions photographiques, tenues en amont et en aval du quart de siècle couvert par l’expo-sition, lui servent plutôt de cadre temporel : d’une part, celle du travail d’un pionnier québécois de la photographie expérimentale, Omer Parent, présentée à Québec au moment même où, en mars 1937, était adoptée la tristement célèbre « loi du cadenas »; d’autre part, une exposition de nus de Guy Borremans, tenue à la fin de l’année 1960 et interdite par l’escouade de la moralité de la Ville de Montréal. L’association de ces deux manifestations artistiques à l’exercice de la censure par les autorités politiques joue un rôle déterminant dans la contextualisation des œuvres présentées à la Maison Hamel-Bruneau, en ce qu’elle suggère que leur production aurait directement résulté de la réaction de ces photographes à la coercition politique et artistique de l’époque.

La démonstration de cette thèse est tentée par une mise en opposition des œuvres « rebelles » avec des photographies contemporaines issues de pratiques commerciales et amateurs qui, dans l’exposition, tiennent lieu d’art « officiel » de la Grande Noirceur. Une opposition est ainsi créée entre des images de « propagande » caractérisées par leur « qualité technique impeccable » et leur idéalisation des valeurs morales de l’époque, d’une part, et les expérimentations des « rebelles », d’autre part, qui, nous dit-on, avaient pour visée le renversement « [d]es codes visuels de la photographie dite «d’art», propagandiste, documentaire ou utilitaire de la Grande Noirceur1 ». Cette opposition formaliste faisant l’économie d’un examen rigoureux des conditions de diffusion et de réception de l’ensemble de ces productions photographiques constitue malheureusement le point faible de l’exposition. S’il est indéniable que beaucoup des photographies d’alors reproduisaient les conventions de représentation dominantes, les cantonner dans un rôle de vecteurs de l’idéologie et de la moralité conservatrices de l’ère duplessiste s’avère quelque peu réducteur. En contrepartie, aussi manifeste soit la liberté d’invention artistique déployée par ces artistes québécois, elle n’autorise en rien à comprendre leurs œuvres comme d’authentiques actes de subversion politique.

Cette mise en relation binaire de l’art et de la politique se trouve cependant inscrite en filigrane de toute l’exposition, qui semble vouloir situer la production des photographes « rebelles » au sein d’une généalogie éculée de l’art moderne qui, lorsque adaptée au contexte national, reproduit presque inévitablement la mythologie officielle de la modernité québécoise. De ce fait, l’exposition opère un déplacement sémantique important du concept de « modernisme » à celui de « modernité ». Sous le couvert d’un examen de l’avènement du modernisme photographique au Québec, c’est plutôt celui d’une « modernité photographique » québécoise qu’elle défend, ce qui suppose des implications théoriques qui mériteraient quelques explications. D’ailleurs, si l’on conçoit que l’invention de la photographie constitue un fait éminemment moderne, on peut douter de la validité d’un tel concept. Au mieux, une confrontation plus nuancée de l’ensemble des productions photographiques réalisées pendant la Grande Noirceur aurait pu mettre en lumière les différents rapports à la photographie que supposent un temps et un espace donnés, sans les hiérarchiser. Le parti a plutôt été pris de présenter les œuvres des « rebelles » comme les réalisations d’une avant-garde éclairée mettant son art au service d’une lutte contre l’idéologie dominante.

Si on peut reprocher au commissaire de l’exposition Photographes rebelles à l’époque de la Grande Noirceur d’avoir enchâssé ce magnifique corpus dans un cadre historique et théorique trop rigide, il faut évidemment saluer l’effort colossal qu’il a déployé pour mettre en valeur ce patrimoine photographique inestimable. Enfin, l’omniprésence de photographies noir et blanc contribue non seulement à la cohérence visuelle de l’exposition; elle célèbre également l’hégémonie passée d’un langage photographique rapidement marginalisé par l’avènement récent des nouvelles technologies numériques, ainsi qu’une approche expérimentale et intuitive de la photographie qu’on a trop rarement l’occasion d’apprécier de nos jours.

Historien de l’art, Alexis Desgagnés vit et travaille à Québec, où il partage son temps entre l’écriture, le commissariat d’expositions et la pratique de la photographie. Auteur d’une thèse de doctorat portant sur la propagande visuelle révolutionnaire russe, ses recherches actuelles concernent principalement l’histoire de la photographie d’hier et d’aujourd’hui. Il est également coordonnateur aux communications à VU, centre de diffusion et de production de la photographie.