[Hiver 2019]

Par Pierre Dessureault

L’exposition Camerart produite par la Galerie Optica et présentée à Montréal du 16 décembre 1974 au 14 janvier 1975 constitue un moment charnière dans le débat photographie/art au Québec. Si la fin des années 1960 a vu la photographie se tailler une place dans le marché de l’art, les institutions muséales ont procédé avec plus de circonspection. Au niveau canadien, les collections nationales ayant pour mandat de collectionner et de diffuser la photographie canadienne contemporaine, soit le MBAC (à l’époque Galerie nationale du Canada) et le Service de la photographie de l’ONF, s’attachent, pour le premier, à ce que l’on appelait à l’époque la photographie d’art ou creative photography – qui met de l’avant l’autonomie de l’image et la spécificité des protocoles de production du médium – alors que le second, dans le droit fil de la tradition interventionniste héritée de Grierson, s’inscrit dans le courant d’une photographie documentaire qui vient scruter le présent et se voit moins comme le dépositaire d’une collection que comme un agent actif dans la production qu’il diffuse dans un programme d’expositions à sa Galerie de l’Image à Ottawa (inaugurée en 1967) et dans la publication de séries d’ouvrages sur la photographie canadienne.

Du côté montréalais, le MBAM et le MACM privilégient encore largement les formes artistiques traditionnelles, laissant épisodiquement aux productions multimédias et à la photographie une place dans des collectifs thématiques. Signalons au MBAM Montréal plus ou moins conçue en 1972 par Melvin Charney comme un vaste ensemble multidisciplinaire dans lequel photographies, documents de toutes provenances et travaux conceptuels se côtoient pour proposer un regard critique sur la ville. Au MACM, Périphéries organisée en 1974 par Alain Parent fait le tour de la diversité des productions du moment des artistes membres de Véhicule Art. Pour sa part Québec 75, sous la gouverne de Normand Thériault, entend aller au-delà du survol des pratiques individuelles pour offrir un portrait du dynamisme du milieu de l’art qui se fait au Québec. Sans oublier Corridart, organisée à l’occasion des Jeux olympiques de Montréal en 1976, qui faisait une large place à la photographie dans bon nombre d’installations déployées le long de la rue Sherbrooke et qui sera censurée par l’administration municipale.

Par ailleurs, au début des années 1970, en réponse aux demandes d’une génération d’artistes en rupture avec l’art muséifié que défendent les institutions établies, est mis sur pied un réseau de galeries parallèles qui servira de canal privilégié de diffusion aux pratiques alternatives mettant de l’avant la multidisciplinarité et le pluralisme des approches. La Galerie Optica et Véhicule Art (Montréal), créés tous deux en 1972, sont les premiers centres du genre installés à Montréal. Véhicule fera du Land Art, de la performance, de l’art conceptuel et des arts médiatiques ses chevaux de bataille. Optica, appelée à l’origine Galeries photographiques du Centaur se positionnera comme diffuseur de la photographie dans toutes ses déclinaisons. Entre 1972 et 1974, la galerie produira des expositions qui mettront en lumière, entre autres, les productions courantes des Gabor Szilasi, Sam Tata, Michel Saint-Jean, Charles Gagnon, Tom Gibson, Sylvain Cousineau, Robert Bourdeau, Michael Flomen, Michel Lambeth, John Max, tout comme les documents produits par le GAP, le GPP, Clara Gutsche et David Miller. Sur le plan international, figureront les Tony Ray-Jones, Lee Friedlander, Eikoh Hosoe, Roman Vishniac, Edward Muybridge de même que des collectifs portant sur les familles françaises vues par l’Agence Viva ou sur l’influence d’Alexis Brodovitch. Le changement de nom des galeries pour celui de Galerie Optica en 1974 marque, tout comme la présentation de Camerart, un élargissement du mandat d’origine par l’ajout, à l’éclectisme des pratiques des photographes, celles des artistes issus de l’art contemporain. Bill Ewing, directeur de la Galerie et initiateur du projet avec l’artiste Robert Walker, situe d’entrée de jeu le propos de l’exposition : « Camerart souligne cette relation existant entre l’art et la photographie par le fait que cette exposition ait lieu dans une galerie de photographie et montre des œuvres créées par des artistes qui utilisent des éléments photographiques dans leur art, mais qui par contre, ne se considèrent pas photographes. […] Alors que les vingt-quatre artistes participant à l’exposition se soucient peu des préoccupations, précédents et normes photographiques en tant que tradition propre à la photographie, leurs travaux ne doivent pas être considérés comme une négation ou un reniement de cette tradition. Leur intérêt dans des processus photographiques résulte plutôt d’une tradition intellectuelle entièrement indépendante – l’histoire de l’art1. »

Pour les artistes de Camerart2, dont bon nombre sont membres de Véhicule, la photographie est un outil comme un autre, une machine impersonnelle et neutre qui permet de produire et de reproduire des images en court-circuitant le travail de la main et le savoir-faire sur lequel se fondent les productions traditionnelles de l’art. Plusieurs d’entre eux traitent l’image photographique comme matière première appelée à la reprise et à l’intégration dans un ensemble hybride au moyen, notamment, de procédés non argentiques. Les Michel Leclair, Jennifer Dickson et Charles Gagnon recueillent, par l’entremise de la sérigraphie, de la gravure ou encore du cyanotype, des images qu’ils remettent en circulation dans des compositions ou des assemblages qui les transforment en signes de la culture populaire aux accents Ti-Pop comme chez Leclair, d’un discours féministe comme chez Dickson qui détourne et juxtapose une imagerie classique dans une célébration de la sensualité féminine, ou comme moyen de structuration d’un espace pictural comme chez Gagnon. Dans cet esprit, le recours à d’anciens procédés pour fondre les images photographiques dans une totalité visuelle inédite en les transposant dans un autre médium confère une nouvelle matérialité à la construction porteuse des caractéristiques issues des protocoles de sa production.

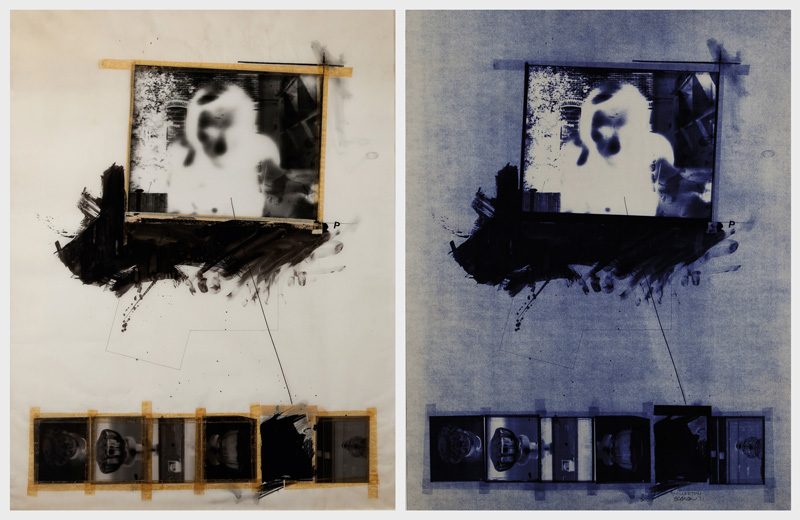

Si l’autonomie et l’unicité que garantissait à l’image la photographie pure sont battues en brèche, toutes les productions du médium se valent et le tirage devient alors simple surface et support d’interventions empruntées à d’autres techniques artistiques – dessin, peinture, collage – qui viendront en marquer et en altérer le sens. Le travail sur les images qu’effectue Christian Knudsen mélange émulsion photographique, peinture acrylique, ruban adhésif et tracé au crayon dans un composite où chacune des techniques vient souligner ou modifier un motif pour créer une représentation qui est la somme de toutes ces techniques, chacune ajoutant à l’ensemble son propre registre expressif. Irene F. Whittome, pour sa part, s’intéresse au geste et à sa représentation en juxtaposant à une même image deux versions revues et corrigées par le dessin. L’acte créateur vu comme suite d’interventions devient le sujet de l’œuvre concrétisée dans trois images qui retracent, par les ajouts successifs qu’y fait l’artiste, l’histoire du parcours de celle-ci.

La reproductibilité à l’infini de l’image photographique ouvre à la sérialité et à des compositions dans lesquelles son sens ne se trouve plus dans une totalité ramassée sur elle-même, mais bien dans la suite dans laquelle elle s’insère. Répétition, séquence, grille, juxtaposition sont autant de stratégies qui viennent positionner les images les unes par rapport aux autres pour former un ensemble ouvert à la lecture au fil du regard du spectateur. Dans son questionnement sur l’identité, Suzy Lake déploie, en une grille composée de 90 images, la lente transformation de son visage peint en blanc sur lequel elle trace une nouvelle physionomie. Sa performance est mise en scène pour et par l’appareil photo qui, d’un point de vue fixe, enregistre non seulement des traces destinées à pérenniser le geste de l’artiste, mais le processus que met à jour la continuité des événements. Dans la recomposition par laquelle l’artiste joue de la représentation et de la transformation de son identité, c’est l’ensemble des rapports dans lequel l’image s’inscrit qui devient singulier et unique. Françoise Sullivan, pour sa part, compose une frise qui installe un déroulement narratif dont le fil conducteur est formé de trois figures : la déambulation de l’artiste, la reproduction d’une statue d’Apollon, les raffineries de pétrole de l’est de Montréal qui servent de décor. Un véritable chassé-croisé s’établit entre ces trois motifs qui adoptent une suite de configurations au fil du déplacement de l’artiste dont le parcours se transforme en trajectoire entre l’idéal de Beauté des Anciens et les structures industrielles du présent mettant en péril l’équilibre de la nature.

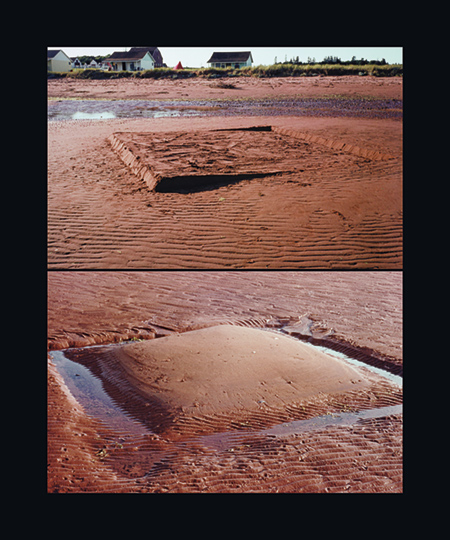

Cette capacité que possède la photographie de tirer de la mouvance du visible des instants qu’elle enregistre en leur donnant une forme est fondamentale dans le travail d’un Serge Tousignant et d’un Bill Vazan. En multipliant les points de vue sur un cube dessiné avec du ruban gommé sur un coin de son atelier, Tousignant déjoue la perspective classique basée sur la fixité de la vision et installe, dans une grille qui agit comme principe unificateur, une suite d’anamorphoses que le cadrage photographique organise et fixe. Ainsi la vision est autant tributaire de l’appareil que de l’opérateur qui prélève un fragment du visible. Les dessins sur le sable d’une plage de l’Île-du-Prince-Édouard de Bill Vazan, destinés à ne vivre que le temps d’une marée, sont arrachés à l’éphémère et pérennisés sous forme d’images qui vont bien au-delà du simple enregistrement de l’intervention de l’artiste sur la nature. Le travail sur le cadrage de ces tracés à même la terre rouge, la palette de couleurs chatoyantes, les jeux de la lumière sur les textures de l’eau et du sable sont autant de caractéristiques plastiques du médium qui viennent marquer le rendu du tirage et magnifier la représentation du geste de l’artiste.

Robert Walker et Jean-Marie Delavalle pour leur part se livrent à une réflexion radicale sur la vie et la production des images. Pour Walker, les représentations emblématiques de la culture populaire constituent une matière première qu’il s’approprie pour les recontextualiser et en révéler le sens caché. La coexistence de reproductions de photographies génériques d’intérieurs de la classe moyenne et de reproductions d’un jeu de cartes pornographiques dans un nouvel espace visuel créé par l’artiste a valeur de choc et dénonce le statut de l’imagerie publicitaire qui, bien que lisse et anonyme, n’en reste pas moins porteuse de valeurs sociales. Ce pouvoir de subversion des images par les images retournées sur elles-mêmes installe une distance critique dans une tentative de les soustraire à l’idéologie par « la seule riposte possible [qui] n’est ni l’affrontement, ni la destruction, mais seulement le vol : fragmenter le texte ancien de la culture, de la science, de la littérature, et en disséminer les traits selon des formules méconnaissables, de la même façon que l’on maquille une marchandise volée3. » Le projecteur projeté de Delavalle s’inscrit dans un ensemble de travaux qui font l’inventaire du systématisme du dispositif photographique. Après avoir passé méthodiquement en revue le cadrage, la mise au point, les matériaux, les appareils qui structurent le regard et sa transposition en image, il conclut son cycle d’études en mettant en scène, par projecteur et bande sonore interposés, le mécanisme de la projection qui acquiert une vie autonome grâce à une minuterie automatique, partie intégrante du projecteur. De la même façon que le dispositif photographique construit le regard de l’artiste, le mécanisme de la projection structure la perception du spectateur.

En déjouant la spécificité du médium et en remettant en cause la transparence de ses représentations sur lesquelles se fondent la photographie pure et son versant social, les artistes de Camerart mettent en œuvre une multitude de formes qui actualisent tout le potentiel du dispositif photographique et misent sur son statut ambigu qui, d’une part, imprime ses qualités mécaniques aux images et, d’autre part, emprunte aux catégories esthétiques de l’histoire de l’art. Ce faisant, sans remettre en cause la légitimité de la photographie et de son dispositif comme outil de production artistique, c’est le statut même de l’art et de ses traditions qui fait l’objet de leur examen critique. En ce sens, l’exposition déplace le débat sur les rapports entre la photographie et l’art. Il n’est plus question de s’interroger sur la nature de la photographie dans sa capacité à figurer le monde et ses rapports avec l’art de son temps ou encore de décréter l’appartenance ou la non-appartenance de cette dernière au domaine de la production artistique comme on l’a fait depuis le XIXe siècle, mais plutôt de s’interroger sur le fait que la photographie est un médium que l’art dans son fonctionnement contemporain annexe comme protocole de production dont la logique permettra de créer des ensembles de signes qui viendront composer un texte inédit à déchiffrer. Nous sommes là bien près de Walter Benjamin qui se demandait si l’invention de la photographie « ne transformait pas le caractère général de l’art4. »

2 Outre les œuvres commentées dans ce texte, l’exposition présentait également des œuvres de Jan Andriesse, Allan Bealy, Pierre Boogaerts, Eva Brandl, Tom Dean, Gloria Deitcher, François Dery, Michael Haslam, Stephen Lack, Kelly Morgan, Nancy Nicol, Jean Noël et Gunter Nolte.

3 Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Éditions du Seuil, 1971, p. 15.

4 Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (dernière version de 1939), Sur la photographie, Paris, Éditions Photosynthèses, 2012, p. 174.

Pierre Dessureault est spécialiste de la photographie canadienne et québécoise. À titre de conservateur, il a conçu une cinquantaine d’expositions, publié plusieurs catalogues, collaboré à plusieurs ouvrages et produit nombre d’articles sur la photographie. Depuis sa retraite, il se consacre à l’étude de la photographie internationale dans une perspective historique et, renouant avec ses premiers centres d’intérêt que sont la philosophie et l’esthétique, à l’approfondissement des approches théoriques qui ont marqué l’histoire du médium.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 111 – L’ESPACE DE LA COULEUR ]

[ Article individuel, en numérique, disponible ici : Camerart. L’art du point de vue de la photographie — Pierre Dessureault ]