[Automne 1990]

par Marcel Rioux

Bien qu’il fut rédigé il y a déjà dix ans dans un contexte pré-référendaire, cet article inédit exprime toujours la grande espérance de Québécois et Québécoises qui désirent continuer à être différents des Américains et surtout, bâtir une société où faire de l’argent et réussir dans l’industrie du spectacle ne seraient pas les seuls idéaux. Depuis dix ans, les hommes d’argent ont transformé le Québec en une vaste place d’affaires où tout se décide, même l’indépendance, selon les critères des mieux-disants économiques. Ce qui devrait inciter les travailleurs, les femmes et les Québécois ordinaires à être sur leurs gardes. Pourquoi cette brusque conversion des hommes d’argent à la souveraineté du Québec? C’est quand le diable se fait ermite qu’il faut se méfier davantage.

— Marcel Rioux, le 19 juillet 1990.

« La ruse de tous les dominants, c’est d’amener les dominés à poser les problèmes dans leurs termes à eux. »

Ce n’est que récemment qu’on s’est rendu compte que la domination et l’exploitation de la nature ne donnaient pas les résultats promis par les chantres de l’industrialisation. Les ressources s’épuisent ; les pollutions de tout genre se répandent sur la terre entière ; l’air et l’eau sont souillés de déchets industriels et nucléaires. Nos traditions socio-culturelles, nos mémoires collectives et nos patrimoines ancestraux disparaissent également. En cette fin de XXe siècle, l’avenir étant bouché et le passé gommé, les humains ont tendance à vivre dans l’instant présent. Bombardés par les médias d’informations hétéroclites, ils reçoivent à chaque jour et à chaque heure leur ration d’horreurs : écrasements d’avions, montée du chômage, de l’inflation et des taux d’intérêt, prises d’otages, pollution des lacs et des rivières composent notre menu quotidien. La fuite en avant nous pousse de plus en plus vite vers la mort. La violence symbolique qu’exerce notre système social nous coupe des générations précédentes.

C’est à cause de cette amnésie généralisée qu’il nous faut renouer avec toutes celles et tous ceux qui ont combattu pour la dignité humaine et contre les exploitations de tout acabit dont le système capitaliste se rend coupable depuis toujours. Remontant dans le temps autant qu’il est possible, tirons de l’oubli toutes ces travailleuses et tous ces travailleurs qui ont bâti, souvent au risque de leur vie, le pays du Québec.

Condition ouvrière, condition féminine, condition québécoise : il s’agit ici de majorités. Il est certes paradoxal que ces majorités, traitées en minorités, doivent lutter pour assurer leur vie et leur survie. C’est donc qu’il existe des minorités qui agissent en majorités et oppriment le plus grand nombre. Il arrive aussi que l’État, qui devrait représenter l’ensemble de la population, se lie quelquefois à ces oppresseurs. Ce qui donne des images peu flatteuses d’un pays où fleurit la libre entreprise, y compris celle d’opprimer des majorités.

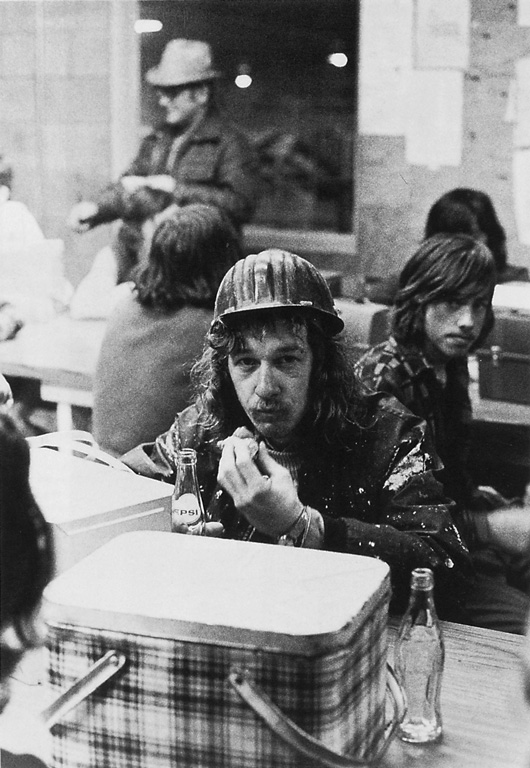

Ces images sont celles de combats populaires ; on devrait les distribuer dans les écoles comme on le faisait naguère pour les images saintes et pieuses. Les écoliers devraient pouvoir s’identifier au monde ordinaire, celui des luttes populaires, du petit peuple, du peuple tout court. Ce n’est qu’aux moments de grandes crises que la force de frappe du pouvoir se démasque et sort ses griffes. L’occupation militaire du Québec par les troupes canadiennes en octobre 1970 nous enseigne qu’en dernier ressort, c’est le Canada, le dominant politique, qui a le dernier mot. Les forces du dominé ne servent qu’à tabasser les citoyens les jours de fête, comme le 24 juin 1968. Pour les grandes occasions, il faut l’Armée, et il faut un Canadien français comme Trudeau pour l’envoyer au Québec. En plus de montrer où était, où est encore le pouvoir, 1970 nous a fait voir où se situaient au Québec les lieux et les créatures d’influence. Le pouvoir sait compter, c’est là son moindre défaut.

« Les écoliers devraient pouvoir s’identifier au monde ordinaire, celui des luttes populaires, du petit peuple, du peuple tout court. »

La condition ouvrière

Tout le monde a entendu dire que le pouvoir, par les temps qui courent, ce sont les syndiqués qui l’ont et qu’ils en abusent. La grève de 1972, encore une fois, nous a dit la vérité là-dessus. L’emprisonnement à Orsainville des trois leaders du Front commun, Pépin, Laberge et Charbonneau, a montré que même l’État-croupion du Québec et ses polices avaient barre sur les travailleurs.

D’après Sartre, être de gauche, c’est ne pas se résigner à ce que des femmes et des hommes gagnent leur vie pour la perdre. Nous sommes devenus tellement habitués à la condition de ceux qui, beau temps mauvais temps, en toute saison, travaillent pour nous, que le jour où ils font grève, nous nous scandalisons. L’homme nu de Marx, l’homme à qui on a enlevé ses outils, ses moyens de production, c’est celui qu’on a amené dans les villes, dans les usines, et dont on a aussi exploité la femme et les enfants. C’est l’homme et la femme qui n’ont que leur force de travail et qui sont obligés de la vendre au plus offrant, d’exécuter des tâches souvent monotones et abrutissantes. Ils n’ont plus la satisfaction de fabriquer un produit dont ils se serviraient, car ce qu’ils font n’est qu’un élément souvent minime d’une marchandise qui atteint le marché comme produit fini. Lui-même, elle-même deviennent des marchandises pour leurs patrons. « Que font les boss ? » s’est demandé l’Américain Stephen Marglin. Ils font de l’argent, direz-vous. Oui, mais encore? Ils surveillent et font surveiller les employés, direz-vous encore. Oui, mais encore? On a cru que la division du travail avait été instituée pour des raisons d’efficacité. Marglin soutient qu’elle sert à ce que seuls les patrons connaissent et contrôlent toutes les opérations nécessaires à la fabrication des marchandises. Pour les autres, c’est l’opacité; c’est ce que veulent les patrons. C’est ce que le sociologue Georges Friedman a appelé le travail en miettes.

« L’imaginaire des Québécois recèle des rêves et des possibilités qui, en s’actualisant, nous délivreraient de toutes les dominations. »

À partir du XIXe siècle, les ouvriers sont dépouillés non seulement des savoirs de leur métier, mais de l’ensemble de la culture traditionnelle qu’ils pratiquaient avant d’être chassés des campagnes et envoyés dans les usines. La culture bourgeoise gagne du terrain petit à petit. C’est bientôt elle qu’il faut imiter et absorber pour s’intégrer dans la nation et ne plus camper en dehors d’elle. S’il est vrai que depuis la naissance du syndicalisme, plusieurs concessions et mesures de justice ont été arrachées au patronat, celui-ci s’est contenté d’imposer à l’ensemble de la société sa vision du monde et ses valeurs. De sorte que beaucoup de syndicats et d’ouvriers n’ont en tête que de prendre la place des patrons et de mener la même vie qu’eux. Nous avons chez nous l’exemple du syndicaliste Jean Marchand, qui a fini ses jours dans la peau d’un sénateur libéral. Trudeau, grand ouvriériste en son temps, ne s’est pas gêné, un peu plus tard, pour lancer son fameux « mangez de la marde » aux gars de Lapalme.

Au Québec comme ailleurs, les luttes populaires sont bien sûr des luttes pour la vie et la justice, mais elles devraient aussi être des combats pour l’avènement d’une autre société. La ruse de tous les dominants, c’est d’amener les dominés à poser les problèmes dans leurs termes à eux. En luttant pour leur vie et en discutant avec les patrons — et ils doivent le faire — les ouvriers en viennent à perdre l’idée et le désir d’une autre vie, d’une autre société où ne dominerait pas la marchandise, où ils ne seraient pas eux-mêmes marchandises.

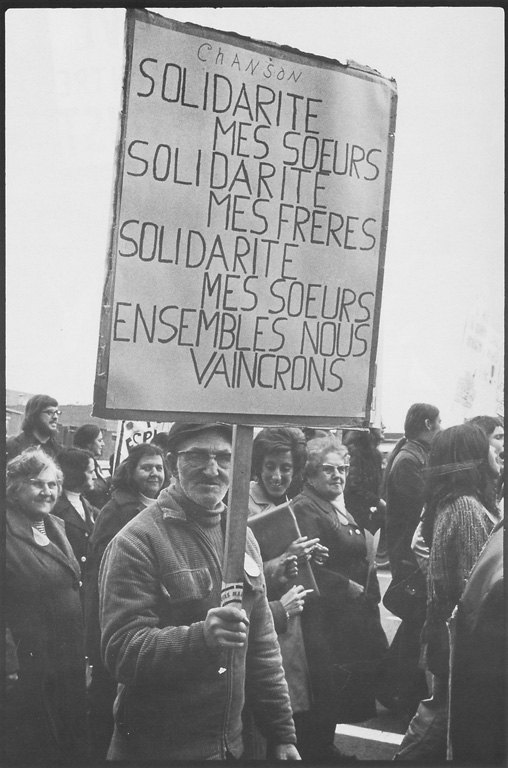

La condition féminine

Parmi les féministes, celles qui croient que leurs luttent seront terminées le jour où sera atteinte la parité de salaire et de condition avec les hommes auront certes corrigé un déni de justice, mais elles n’auront pas encore contribué autant qu’elles le pourraient à consolider l’idée et le désir d’une société où apparaîtraient d’autres relations des êtres humains entre eux et avec la nature. Ici encore, tout se passe comme si tout était mis en œuvre pour que la société elle-même ne soit pas remise en question : les femmes et les ouvriers cherchent à obtenir plus de justice, mais à l’intérieur d’une société bâtie sur l’individualisme et l’aliénation. Quand les femmes et les ouvriers cessent-ils d’être exploités, aliénés, dominés?

Cela dit, les luttes que mènent les femmes ici et ailleurs représentent, tant par le nombre de combattantes que par la nouvelle vision du monde dont elles sont porteuses, le plus prometteur des possibles concrets, c’est-à-dire de ce que l’humanité pourrait devenir. Déjà, on peut remarquer que leurs actions et leurs réalisations ont fait changer bien des idées et des comportements, et même dans des domaines autres que celui des relations entre hommes et femmes. La mission civilisatrice des femmes a déjà commencé à se manifester et à tempérer la violence des hommes. Mais même l’égalité tarde à venir. Il faut souhaiter que dans les années à venir, elles conquièrent la parité entre leurs rémunérations et celles des hommes, tout en continuant de changer la vie.

La condition québécoise

En plus des luttes que mènent les ouvriers et les femmes dans presque tous les pays, ici les Québécois dans leur ensemble doivent lutter pour leur survie nationale, pour une plus grande autonomie et pour leur indépendance. Comme dans les autres luttes menées ici, il ne s’agit pas seulement de faire l’indépendance pour l’indépendance, mais d’imaginer et de faire autre chose. Si le Québec devait acquérir sa liberté pour devenir un pays comme ceux qui l’entourent, où des catégories entières d’êtres humains sont dominées, exploitées et aliénées, le jeu n’en vaudrait pas la chandelle. Il n’est d’ailleurs pas sûr que ce ne soit pas en grande partie ceux qui se croient dominants, qui ont quelque bien ou quelque pouvoir — ceux qui croient en avoir —qui, lors du Référendum, ont voté pour le statu quo ; là-dessus, le cas des anglophones semble patent. Au Canada, ceux qui pratiquent un certain nationalisme économique le font pour accéder à ce qu’ils croient que les Américains les empêchent d’obtenir : la sur-accumulation des capitaux. Combien de Québécois sont devenus indépendantistes dans l’espoir de s’enrichir davantage? Il n’est pas facile de se libérer de la domination culturelle des Américains —la culture inclut l’idée que l’on se fait de la bonne vie et de la bonne société — celle qu’ils exercent un peu partout dans le monde et particulièrement au Canada et au Québec. Quand les dominés en viennent à désirer ce que les dominants même pratiquent et enseignent, la boucle est bouclée et les chances de libération deviennent nulles. Heureusement, et contrairement à ce qui se passe au Canada, il existe encore au Québec une assez grande singularité culturelle qui devrait être le moteur de profonds changements. L’imaginaire des Québécois recèle des rêves et des possibilités qui, en s’actualisant, nous délivreraient de toutes les dominations.

Il reste que les photographies réalisées ou recueillies par Guy Turcot nous remettent dans les yeux et dans la tête des luttes populaires de toute nature, surtout celles qui ont jalonné les deux dernières décennies. Il est bon que toutes ces luttes soient entremêlées, parce que tous ceux et celles qui combattent l’injustice doivent être solidaires les uns et les unes des autres. Changer la condition québécoise veut aussi dire changer la condition ouvrière et féminine ; inversement, les ouvriers et les femmes ne peuvent pas être libérés si leur pays ne l’est pas.