Par Vincent Lavoie

Le 6 juin 1985, la presse internationale est convoquée dans le petit cimetière d’Embu das Artes au Brésil pour témoigner d’une découverte extraordinaire. Une équipe de policiers et d’experts en médecine légale vient de procéder à l’exhumation des restes présumés du médecin nazi d’Auschwitz Josef Mengele, dont le crâne est exhibé fièrement devant micros et caméras. Une série de photographies prises à cette occasion par le reporter Robert Nickelsberg montre l’engouement de la presse pour cet événement qui, au-delà de sa dimension historique, confère à la forensique une puissance probatoire inédite. Comme l’explique Thomas Keenan et Eyal Weizman, « the Mengele investigation opened up what can now be seen as a third narrative in war crime investigations – not that of the document or the witness but rather the birth of forensic approach to understand ing war crimes and crimes against humanity. » L’actuel prestige culturel de la fo rensique a partie liée avec la médiatisation de cette exhumation qui institue la figure de l’expert en le montrant faisant des gestes déictiques, s’attardant au détail de telle structure osseuse, discourant sur les signes distinctifs du spécimen. Quelques années plus tard, la spectacularisation de la forensique est consacrée avec le procès O.J. Simpson et sa retransmission télévisuelle. Que ce soit au moyen de débats entourant la contamination des preuves ADN ou de l’essayage théâtral d’un gant noir taché de sang, les interminables plaidoiries et les prestations senties des témoins ont relégué la preuve visuelle à sa portion congrue dans l’établissement de la vérité. Il est vrai que l’époque est marquée par une dévaluation des propriétés de persuasion historiquement reconnues aux images médiatiques. L’introduction à ce moment dans les rédactions des outils informatiques ébranle la crédibilité du journalisme visuel qui doit alors revoir sa déontologie à l’aulne de cette évolution technologique.

L’image n’est plus le siège de la croyance absolue ; la vérité est désormais logée dans l’univers infravisible des fibres, fluides corporels, molécules et autres preuves indiciales mises au jour dans les laboratoires de la police technique et scientifique.

Du genre au syndrome CSI. Les représentations culturelles contemporaines, qu’elles soient télévisuelles ou littéraires, s’intéressent particulièrement au volet scientifique de la criminalistique, notamment aux protocoles d’investigation et d’analyse que l’on décrit avec une rare minutie. Cette réalité est observable dans la littérature actuelle pensons notamment aux romans de Kathy Reichs (Déjà Dead, 1997), elle-même anthropologue judiciaire de profession, ou encore à ceux de Patricia Cornwell (Body of Evidence, 1991), de Ridley Pearson (The Chain of Evidence, 1995), de Thomas T. Noguchi et Arthur Lyons (Physical Evidence, 1991), autant d’œuvres à succès mettant en scène les exploits de cette nouvelle figure de la probité judiciaire qu’est l’expert en criminalistique. Comme le révèlent d’emblée les intitulés de ces romans, la recherche de preuves (evidence), surtout les plus discrètes (fibres, fluides, empreintes), sous-tend le développement narratif de ces fictions souvent inspirées de situations réelles. Plusieurs séries télévisées parmi les plus populaires (Crime Scene Investigation, 2000 ; Forensic Files, 2000) entretiennent pour leur part la croyance en l’infaillibilité des expertises médico-légales. La rationalité scientifique y apparaît comme l’antidote absolu du doute. L’un des traits caractéristiques de ces séries télévisées est de montrer des experts émaillant leurs brillantes démonstrations de justifications et d’explications à caractère pédagogique. Outre de cautionner les savoirs à portée objective, les démonstrations des experts apparaissent aux yeux de certains spectateurs comme une forme d’enseignement digne de confiance. Leur rhétorique tend invariablement à prouver l’irréfutabilité des conclusions. Plusieurs juristes s’interrogent aujourd’hui sur les possibles incidences de ces émissions sur le fonctionnement de la justice. Certains voient dans la survalorisation médiatique de la preuve scientifique une dévaluation juridique de la preuve dite circonstancielle4. La rhétorique, pierre angulaire de la plaidoirie, céderait ainsi le pas à l’implacable pouvoir d’attestation de la preuve scientifique. On constate en effet que lors d’un procès, les jurés sont plus enclins à condamner ou à acquitter un accusé si des preuves scientifiques de son innocence ou de sa culpabilité sont apportées. De plus en plus, les parties impliquées dans une cause demandent que les éléments de preuve présentés en cour soient validés par des experts. Des procureurs se plaignent que des jurys acquittent des accusés en l’absence de toute preuve scientifique. Tels sont les effets du syndrome « csi », une forme d’affection sociale sur laquelle on a beaucoup écrit ces dernières années5.

Forensic, forensique. Notre appétence pour les systèmes probatoires pourvoyeurs de vérités incontestables a pour emblème le mot forensic. Traduit en français par « forensique »6, ce terme est désormais accolé aux disciplines engagées dans un processus d’enquête criminelle : forensic anthropology (anthropologie judiciaire ou médico-légale), forensic linguistic (linguistique légale), forensic entomology (entomologie judiciaire), forensic botany (botanique judiciaire), etc. L’adjonction de ce qualificatif est révélatrice du tournant criminalistique pris par ces sciences et disciplines au cours des dernières décennies. C’est ainsi que l’anthropologie judiciaire, pour prendre un exemple popularisé par la série télévisée Bones (2005), renvoie aux applications juridiques de cette science humaine. Employant les méthodes de l’anthropologie biologique, celle-ci vise à déterminer, par l’étude des ossements humains, l’identité, le sexe, la taille et l’origine ethnique d’un sujet. Les os sont assimilés par l’anthropologue judiciaire à une sorte de texte qu’il lui incombe d’interpréter. Comme le résume parfaitement cette phrase de l’anthropologue Clyde Snow à qui fut demandé d’identifier les ossements du criminel de guerre Josef Mengele mort au Brésil en 1979 : « Bones make great witnesses, they speak softly but they never forget and they never lie…7 ».

La linguistique légale a trait pour sa part à l’analyse d’actes de langage (interrogatoires, témoignages), à la recherche de signes de plagiat, à l’authentification d’écrits. Le linguiste invité à se prononcer dans un cadre juridique aura notamment pour mandat d’expertiser des déclarations écrites ou orales à l’aide d’analyse d’indices discursifs de divers ordres (phonétiques, sémantiques, etc.)8. Déterminer l’heure ou la date d’un décès au moyen de l’examen de larves et d’insectes trouvés, soit à proximité, soit sur le cadavre lui-même, est le rôle de l’entomologiste judiciaire. Une analyse toxicologique de la composition biologique des larves pourra de plus révéler des traces de poison ou de drogue. Il appartiendra en revanche au botaniste judiciaire d’identifier les spores retrouvées sur le corps ou les vêtements d’une victime et de conclure à la provenance de celles-ci par rapport au lieu de la découverte du cadavre. On le constate à ces quelques exemples, les applications criminalistiques des sciences biologiques et humaines traduisent la forte opérativité probatoire de la forensique. Celle-ci n’est cependant aucunement exclusive aux seuls domaines scientifiques. Des initiatives aux accents plus culturalistes et politiques font aussi appel à la forensique pour appuyer des interventions sociales et juridiques touchant les droits humains et internationaux. Tel est le mandat du projet Forensic Architecture dirigé par Eyal Weizman du Centre for Research Architecture de la Goldsmiths University of London : « Forensic Architecture refers to the presentation of spatial analysis within contemporary legal and political forums. The project undertakes research that maps, images, and models sites of violence within the framework of international humanitarian law and human rights. Through its public activities it also situates forensic architecture within broader historical and theoretical contexts9. » Les méthodes de recherche de la « forensic architecture » sont les suivantes : missions conduites sur des sites politiquement sensibles (Libye, Gaza, Guatemala, Pakistan, etc.), relevés effectués au moyen de technologies de surveillance – imagerie satellite, données GPS, radar à pénétration de sol –, collectes d’imageries médiatiques alternatives (téléphonie portable, journalisme citoyen), interviews de témoins. Destinées à recueillir des informations, ces recherches procèdent de l’enquête de terrain (field). Ces travaux d’investigation sont par ailleurs indissociables de l’organisation de discussions publiques (forum) prenant la forme de séminaires, de congrès, de publications ou d’expositions. La dimension publique de ces activités ravive le sens premier rattaché au terme forensique. Du latin forensis, qui signifie « place publique, forum », la forensique a partie liée avec l’idée de plaidoirie que l’on définit comme un acte d’énonciation de faits à l’attention d’une audience. Ayant pour but de persuader et de convaincre, la plaidoirie procède de la rhétorique au sens aristotélicien du terme. D’où l’importance, s’agissant du genre oratoire dit judiciaire, de la démonstration : « il faut, pour mettre en évidence le point controversé [dans un litige], en apporter la démonstration », dit Aristote dans le troisième livre de sa Rhétorique10.

On ne saurait par conséquent réduire la forensique à une simple technique d’établissement de preuves. Plus qu’un procédé, la forensique est un processus discursif dont les prétentions à la vérité sont sujettes à caution. Or la dimension rhétorique historiquement rattachée à la forensique semble avoir été oubliée par la criminalistique qui lui reconnaît désormais une fonction avant tout pragmatique. Les interprétations culturelles, architecturales et plus particulièrement artistiques de la forensique rappellent à la mémoire ce fondement en insistant notamment sur les potentialités imaginaires des systèmes probatoires.

Vers une esthétique forensique. Le discours critique sur les arts visuels n’est pas en reste puisque là encore la terminologie criminalistique impose ses perspectives interprétatives. Un exemple probant de cette nouvelle prééminence des imaginaires de la forensique dans la critique et la théorie de l’art est fourni par l’exposition Scene of the Crime organisée par Ralph Rugoff et présentée en 1997 à l’Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center de Los Angeles. Cette exposition retrace les évolutions de l’art de la côte ouest américaine depuis les années 1960 mais en soumettant celles-ci au prisme d’une lecture empreinte des méthodes de la forensique. La proposition du commissaire consiste tout d’abord à rappeler que l’art conceptuel et postminimaliste procèdent d’une conception indiciale de l’œuvre caractérisée par la production de traces, de restes et d’indices, plutôt que d’objets achevés destinés à la seule appréciation visuelle. Cette conception tend à assimiler les œuvres – entre autres celles d’Ed Ruscha, de Barry Le Va, de Vija Celmins ou encore de George Stone et d’Abigail Lane pour les plus récentes d’entre elles – à des énigmes sujettes à élucidation. La réception esthétique devient alors comparable à une activité d’investigation dans la mesure où les œuvres en question s’apparentent à des situations soumises aux raisonnements adductifs du spectateur. « The viewers, explique Rugoff, could no longer be mere viewers but had to function like detectives or forensic technicians, attempting to reconstruct the activities and ambiguous motivations congealed in physical artifacts. And, as at a crime scene, one encountered a diffuse field of clues rather than a coherent organized subject11. » La reconstitution du geste artistique par le spectateur même est ainsi partie prenante d’une proposition artistique qui se présente sous la forme métaphorique d’une scène de crime. Cette position active du spectateur est notamment convoquée dans Royal Road Test (1967) d’Ed Ruscha, une documentation photographique des restes d’une machine à écrire de marque Royal jetée sur la route 66 à 17 h 07 depuis une Buick Le Sabre 1963. Autant l’énoncé des coordonnées spatiotemporelles est capital à la qualification de ce geste artistique, autant il lui confère le caractère d’un constat juridique. Ruscha exploite sciemment ce registre par la réalisation d’images photographiques radicalement constatives et dont les légendes accusent, s’il le fallait davantage, la fonction catégoriquement documentaire des imageries forensiques : « Point of Impact », « Illustrations showing distance wreckage traveled ». À propos de cette œuvre, ainsi que de toutes celles réunies dans l’exposition Scene of the Crime, Rugoff n’hésite pas à parler d’esthétique forensique (forensic aesthetic). Son ambition n’est aucunement de les regrouper sous un label unique, et encore moins de les subordonner à une norme commune. L’intention déclarée consiste plutôt à réhabiliter les facultés spéculatives du spectateur, en identifiant celui-ci à un technicien de scène de crime, à un anthropologue judiciaire, à un détective, en somme à un expert. Nul doute que la relecture criminalistique de l’art conceptuel et la requalification du spectateur en expert ont partie liée avec la montée en puissance du paradigme de la forensique dans les années 1990.

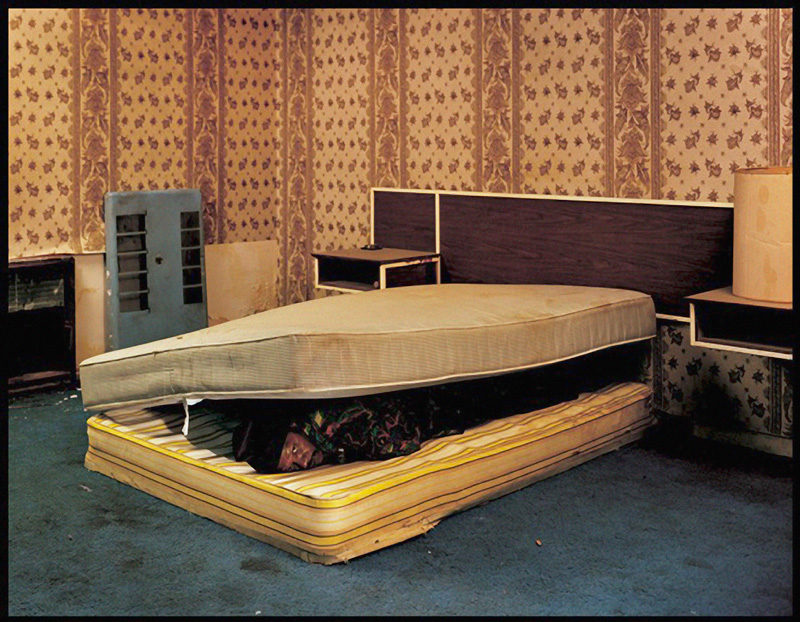

The Innocents. Les travaux de Taryn Simon, principalement ceux de la série The Innocents (2002), sont emblématiques de la prise en compte par l’art contemporain des principes probatoires de la forensique. À l’été 2000, Taryn Simon, en marge d’une commande réalisée pour le New York Times, décide de photographier des personnes injustement condamnées à de très lourdes peines d’emprisonnement. Ce moment marque pour l’artiste américaine le premier jalon d’un projet artistique interrogeant les fonctions de l’image et du témoignage visuel dans le système judiciaire. Tous les sujets photographiés par Simon ont été inculpés par suite d’erreurs d’identification commises par des victimes d’actes criminels. Tous l’ont été en raison d’une correspondance erronée entre un individu et un portrait robot ou d’identification, ou encore à cause de la mémoire visuelle lacunaire d’un témoin ou d’une victime12. La remise en cause de la valeur de la « preuve » visuelle dans le processus d’inculpation du sujet est centrale au propos de Simon. Pour beaucoup d’individus photographiés par l’artiste, ce sont des analyses d’ADN menées à l’issue d’âpres batailles juridiques qui ont permis de les disculper. Non seulement les images produites et administrées par l’appareil de justice pervertissent-elles le processus d’identification, mais elles deviennent, sous le regard de la victime et des forces de l’ordre, les catalyseurs des accusations les plus injustes. Il faudra sonder l’infravisible au moyen des instruments de la forensique pour que ces personnes obtiennent enfin réparation.

The Innocents de Simon met en corrélation deux régimes de preuve difficilement conciliables : celui reposant sur la parole et la mémoire de la victime d’une part, celui fourni par la technoscience d’autre part. Le témoignage oculaire, en tant que « dispositif oral de reconstitution des circonstances passées »13, présente une fiabilité toute relative. Comme le rapporte Renaud Dulong, les psychologues ont démontré la faible aptitude des individus à restituer avec précision les détails d’une situation vécue, surtout lorsqu’elle s’est avérée traumatisante pour eux. On a en effet constaté qu’une agression physique par exemple rendait partiellement inopérantes les facultés cognitives responsables du stockage mnésique de la représentation des événements. Ce constat a entraîné une forme de dévaluation des témoignages oculaires au profit d’une survalorisation de la preuve indiciale (adn, traces diverses, etc.) recueillie par la police technique et scientifique. Face à cette montée en puissance de la preuve matérielle, Dulong a raison d’exprimer la crainte de voir récuser les témoins historiques vivants et invalider les certifications personnelles pourtant indispensables à l’établissement du discours public. La proposition de Simon ne consiste pas à opposer deux systèmes probatoires : l’un, faillible, reposant sur les pouvoirs rhétoriques de l’image et du témoignage, l’autre, incontestable, appuyé sur la rigueur des protocoles scientifiques et techniques. Son œuvre ne procède aucunement à une apologie de la criminalistique, pas plus d’ailleurs qu’elle ne verse dans une critique idéologique des usages judiciaires de l’image. Le propos est tout autre. Aussi, la place qu’elle accorde à la parole des innocents dans le cadre de son projet – que ce soit sous la forme de récits filmés ou de légendes augmentées – atteste de la valeur toujours opératoire de la forme testimoniale. The Innocents redonne un caractère audible à la parole tue des victimes d’erreurs judiciaires.

L’image photographique ou graphique étant en cause dans le processus d’inculpation, l’œuvre de Simon vise également à restituer aux innocents le pouvoir d’administrer la représentation visuelle de leur propre préjudice. Simon a demandé à ces personnes de choisir le lieu où elle allait les photographier, un lieu significatif au regard de l’injustice qu’elles ont subie : site de leur arrestation, endroit où s’est produit le crime, quartier où elles se trouvaient au moment des faits, etc. En revisitant ces lieux, les marquant du sceau de leur innocence enfin reconnue, ces hommes se trouvent à procéder à une forme de reconstitution des circonstances à l’origine de leur drame. Dans le domaine judiciaire, la reconstitution correspond à l’acte légal visant à reproduire l’ensemble des gestes commis au moment de la perpétration d’un crime. La reconstitution judiciaire permet de visualiser le déroulement des événements, de vérifier des hypothèses, d’infirmer ou de confirmer des témoignages ou de mettre en évidence des impossibilités techniques et matérielles. La reconstitution est une illustration en ce qu’elle confère une dimension tangible et intelligible à des événements passés. Or, comme toute illustration, le procédé comporte une part d’invention attribuable aussi bien à son exécution – par exemple, la performance des protagonistes du drame (criminels, policiers, témoins, éventuellement les victimes), ou à tout le moins des figurants mandatés par la justice, le jour de la reconstitution – qu’à son instrumentalisation future par la défense ou l’accusation lors d’un procès. La dimension illustrative et rhétorique de la reconstitution vaut parfois à celle-ci quelques critiques de la part des spécialistes de la criminalistique qui tiennent à établir une nette distinction entre reconstitution (re-enactment) et reconstruction. Le criminaliste William Jerry Chisum, auteur d’un ouvrage décisif consacré à la reconstruction judiciaire, définit cette pratique comme une méthode scientifique faisant appel à des savoirs spécialisés (anthropologie, entomologie, médecine légale, biotechnologie, etc.) dans le but de déterminer les actions et les événements entourant la perpétration d’un crime14. Les déclarations de témoins, les confessions d’un suspect, les témoignages des victimes, l’examen des indices et pièces à conviction, les résultats d’analyses toxicologiques, les autopsies fournissent la matière première aux reconstructions de crimes. Celles-ci procèdent de la synthèse d’expertises diverses qui, prises isolément, ne sauraient brosser le portrait global d’un crime.

À la différence de la reconstruction, la reconstitution est, selon Chisum, dépourvue de fondement scientifique. Le criminaliste la définit comme un procédé où des participants sont appelés à mimer une action relative à un événement ou à une série d’événements. La reconstitution constitue un complément à un travail de reconstruction qu’un jury par exemple trouverait trop technique ou insuffisamment explicite. Ayant pour but de présenter les conditions de vraisemblance d’une situation donnée, elle remplit une fonction illustrative. Cela lui confère selon Chisum une dimension subjective susceptible d’induire en erreur les membres d’un jury15. La reconstitution étant une illustration, il convient de se montrer circonspect devant les représentations performées ou visuelles reproduisant les circonstances d’un crime, estime le criminaliste. Or le caractère subjectif inhérent à la reconstitution est exacerbé dans l’œuvre de Simon où les hommes, loin de se conformer à quelque protocole juridique, décident des formes de leur dramaturgie : Troy Webb debout, en costume, dans le boisé où s’est déroulé l’agression ; Tim Durham assis, carabine à la main, au beau milieu d’un champ de tir, lieu de l’alibi ; Clyde Charles appuyé sur le coffre de sa voiture, aux abords d’un pénitencier où il fut incarcéré pendant 17 ans et où se trouve désormais son frère Mario, auteur reconnu du crime ; Ronald Cotton, sur la rive sablonneuse d’un petit ruisseau, tenant par l’épaule Jennifer Thomson, victime du viol pour lequel Cotton a été injustement condamné. Sauf exception, tous regardent l’appareil photographique, comme s’ils s’adressaient à l’œil accusateur du système judiciaire jadis rivé sur eux. Les photographies résultant de ce rituel attestent de la reprise en mains par le sujet même du procès de sa propre figuration. The Innocents restaure l’intégrité morale du sujet en même temps qu’elle réhabilite le pouvoir testimonial de l’image, cela en resituant celle-ci au centre des débats sur les figurations contemporaines de la culpabilité et de l’innocence.

Registres d’expertise. L’exemple-matrice de Taryn Simon permet de montrer combien les images demeurent les épicentres de questionnements fondamentaux touchant les croyances et les régimes de vérité. Pour emblématique qu’il soit, le projet The Innocents rejoint toutefois les préoccupations de plusieurs artistes contemporains. C’est ainsi qu’Emmanuelle Léonard (Homicide, détenu vs détenu, archives du palais de justice de la Ville de Québec, 2010), comme l’explique Gaëlle Morel dans ce dossier, confère une visibilité à des images normalement confinées à la seule sphère de l’administration judiciaire. La transposition dans le domaine public de ces images confidentielles prend la forme d’une relecture des protocoles photographiques de l’investigation judiciaire, que ce soit par un accrochage systématique empruntant aux paramètres conceptuels de la grille, par la substitution du noir et blanc à la couleur originale des images policières, par la soustraction des directives présidant à la production de ces photographies d’archives. La valeur probatoire des images policières est également centrale à la proposition de William E. Jones qui, avec Tea Room (1962/ 2007), un film trouvé montrant les activités sexuelles clandestines d’hommes qui se sont déroulées à l’été 1962 en Ohio dans des toilettes publiques, interroge le statut de l’image infamante. Réalisé pour le compte du fbi, ce document filmique visait à apporter la preuve d’actes de sodomie, un geste alors passible d’une peine d’emprisonnement minimale de un an. Les fonctions délatrices de l’image fondent le propos de l’article que je consacre à la proposition de Jones.

Empruntant également à un tiers l’objet de son travail, Corinne May Botz (The Nutshell Studies of Unexplained Death) a photographié des maquettes miniatures, reconstitutions de scènes de crime réalisées à des fins pédagogiques dans les années 1940 par Frances Glessner Lee, fondatrice du Département des Sciences médico-légales de Harvard et capitaine d’honneur de la police d’État du New Hampshire. En amplifiant certains détails et en les narrativisant par d’astucieux recadrages, Botz met à mal la dimension didactique de ces saynètes. Les impératifs d’objectivité de la forensique s’en trouvent dès lors compromis, comme le constate Alexis Lussier dans « Malaise dans la demeure ». Standard Operating Procedure (2008) du documentariste Errol Morris constitue l’objet d’étude de Susan Schuppli. Ce film revient sur le scandale des tortures et abus perpétrés dans la prison d’Abu Graïb en 2004 et révélé au grand jour par les photographies-souvenirs des militaires impliqués. La scène clé du documentaire montre comment un agent spécial de la Criminal Investigation Division a mis au jour la véritable chronologie des événements en étudiant les métadonnées associées aux fichiers numériques des images incriminantes. À l’aide de ce constat Susan Schuppli relève la dichotomie entre deux régimes testimoniaux : la parole des acteurs de cette affaire d’une part, l’implacable vérité des données d’autre part, ces dernières finissant elles-mêmes par devenir matière à caution. L’encodage comme source de vérité est également au cœur de Suspect Inversion Center (sic), une entité développée depuis 2011 par Paul Vanouse à laquelle Marianne Cloutier consacre son essai. L’essentiel des activités du sic – performances, analyses en laboratoire, expositions – vise à interroger le pouvoir véritatif communément associé à l’adn, preuve biotechnologique dite irréfutable. Enfin, la prééminence de la forensique comme modèle d’analyse atteint jusqu’aux œuvres phares de l’histoire de l’art canadien, celles notamment de Tom Thomson dont s’empare Phil Chadwick avec ses méthodes empruntées à la météorologie criminalistique. Avec force schémas et animations, ce météorologue s’emploie à déterminer les conditions climatiques prévalant dans les paysages peints par Thomson, en faisant fi, comme le montre Bénédicte Ramade, des considérations esthétiques de rigueur.

S’il est un dénominateur commun à l’ensemble des pratiques artistiques réunies dans ce dossier, ce serait peut-être celui-ci : l’affirmation d’un paradigme esthético-légal de l’art. Il se caractériserait tout d’abord par la posture d’expert que les artistes se trouvent à adopter en usant des preuves produites par des tiers. La posture du détective ne correspond pas au modus operandi des artistes ici rassemblés. De fait, aucune enquête, aucune compilation d’indices ne préside à la réalisation de leurs œuvres. La posture de l’expert, mieux du plaideur leur sied davantage. La reconnaissance de l’expertise du spectateur qualifierait également ce paradigme dans la mesure où les œuvres en appellent toutes à son jugement. Face aux procédures d’établissement de la vérité, le spectateur est rétabli dans sa fonction arbitrale vis-à-vis de l’image. Alors que la preuve absolue semblait irrémédiablement avoir échappé à l’œil nu, voilà que l’art restaure la croyance dans le visible.

* Le crâne supposé de Josef Mengele est présenté aux journalistes et aux équipes télévisuelles le 6 juin 1985 à Embu, Brésil. On pense en effet que le sinistre médecin nazi des camps de la mort a été enterré dans un petit cimetière brésilien, sous le nom de Wolfgang Gerhard.

2 Voir Vincent Lavoie, « La rectitude photojournalistique. Codes de déontologie, éthique et définition morale de l’image de presse », Études photographiques, nº 26, novembre 2010, p. 3-24.

3 Voir Andrew R. W. Jackson et Julie M. Jackson, « Forensic science in court », Forensic Science, Harlow, Pearson Education Limited, 2004, p. 419-439 ; Edward M. Robinson, Crime Scene Photography, Burlington ; Ma., Academic Press, Elsevier, 2007, 672 p. ; Tim Thomson, « The role of the photograph in the application of forensic anthropology and the interpretation of clandestine scenes of crime », Photography & Culture, vol. 1, n° 2, novembre 2008, p. 172.

4 Voir Vincenzo A. Sainato, « Evidentiary presentations and forensic technologies in the courtroom, the director’s cut », The Journal of the Institute of Justice & International Studies, vol. 9, 2009, p. 38-52.

5 Voir Michele Byers et Val Marie Johnson (sous la direction), The csi Effect : Television, Crime and Governance, Plymouth ; uk, Lexington Books, 2009. Elizabeth Harvey et Linda Derksen constatent du reste plusieurs effets corollaires de ce syndrome : inscriptions accrues dans les facultés de criminologie, croyance populaire en l’irréfutabilité des preuves scientifiques, impression que les émissions télévisées comportent une dimension informative. Voir également Chandler Harriss, « The Evidence Doesn’t Lie: Genre Literacy and the csi Effect », Journal of Popular Film and Television, vol. 39, n° 1, 2011, p. 2-11.

6 Voir ces quelques titres attestant de l’emploi français de ce terme dans des domaines aussi variés que l’entomologie, la biologie et la psychiatrie : Christine Frederickx et al., « L’entomologie forensique, les insectes résolvent les crimes », Entomologie faunistique – Faunistic Entomology 2011 (2010) vol. 63, nº4, p. 237-249 ; Françoise Fridez, Analyse d’adn mitochondrial animal : vers une exploitation forensique des poils d’animaux domestiques, thèse de Sciences forensiques, Université de Lausanne, 2000 ; Bruno Gravier, « Psycho-

thérapie et psychiatrie forensique », Revue Médicale Suisse, 2010, vol. 6, n° 263, p. 1774-1778.

7 Cité sur le site Web de l’exposition Visible Proofs: Forensic Views of the Body, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland : www.nlm.nih.gov/ visibleproofs/galleries/cases/disappeared_image_2.html Sur la participation de Clyde Snow à l’identification judiciaire des restes de Josef Mengele, voir Eyal Weizman et Thomas Keenan, Mengele’s Skull – the Advent of a Forensic Aesthetics, op. cit.

8 Voir le numéro 132 (2010/2) de la revue Langage & Société consacré au thème « Linguistique légale et demande sociale : les linguistes au tribunal ».

9 www.forensic-architecture.org/

10 Aristote, Rhétorique III, (1417 b), texte établi et traduit par Médéric Dufour et André Wartelle, Paris, Les Belles Lettres, 1973, p. 89.

11 Ralph Rugoff, « More than Meets the Eyes », Scene of the Crime, Cambridge, MIT Press, 1997, p. 61.

12 Voir Taryn Simon, The Innocents, New York, Umbrage Edition Books, 2003, p. 42 ; voir également David Courtney and Stephen Lyng,

« Taryn Simon and The Innocents project », Crime, Media, Culture, vol. 3, n° 2, août 2007, p. 185-186. Je remercie Mirna Boyadjian, étudiante à la maîtrise en histoire de l’art à l’uqam et auteure d’un mémoire consacré à l’œuvre de Taryn Simon, de m’avoir signalé l’existence de cet article.

13 Renaud Dulong, Le témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1998, p. 9.

14 W. Jerry Chisum et Brent E. Turvey (ed. by), Crime Reconstruction, Burlington, MA, Elsevier academic Press, 2007, 672 p.

15 Ibid. p. 197.

Vincent Lavoie est professeur au département d’histoire de l’art de l’UQAM. Au croisement des études photographiques, de l’esthétique et de l’histoire de l’art, ses recherches portent sur les représentations contemporaines de l’événement et les formes photographiques de l’attestation visuelle. Ces intérêts de recherche ont donné lieu à la réalisation de plusieurs publications, parmi lesquelles Photojournalismes. Revoir les canons de l’image de presse (Paris, Éditions Hazan, 2010), et Imaginaires du présent. Photographie, politique et poétique de l’actualité (Montréal, Cahiers ReMix Figura, 2012, en ligne).