[Hiver 1999-2000]

par Jean-Émile Verdier

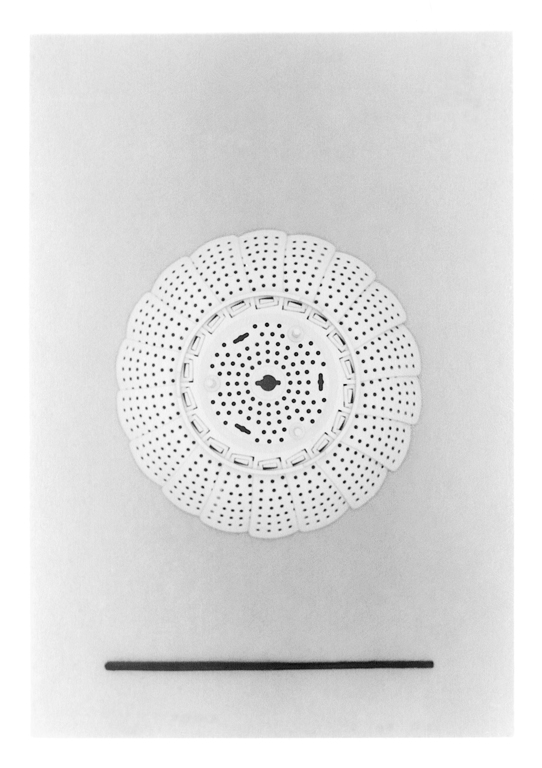

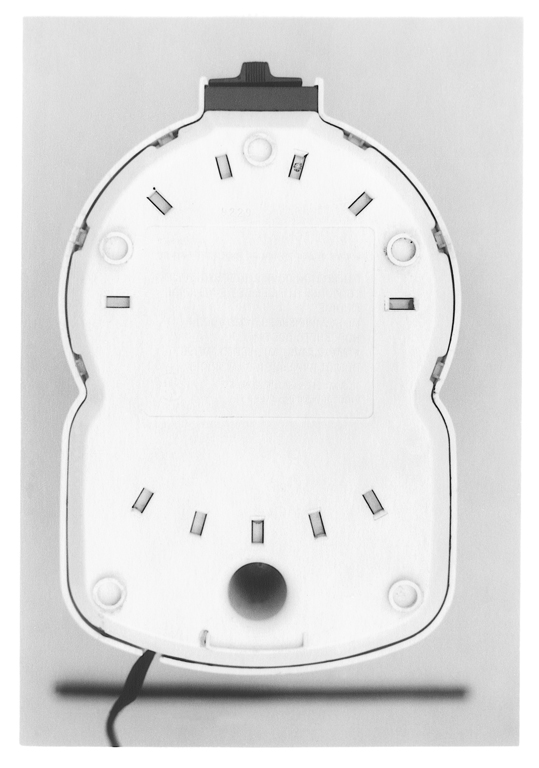

Peut-être rien. La photographie de rien. Des objets. Ceux de la cuisine. Pas même. Seulement le dessous. Le signe de leur encombrement sur le comptoir, l’étagère, la table. Un relevé topologique. Ensemble des duplicata photographiques des surfaces d’encombrement des objets se trouvant dans sa cuisine. Photographies de presque rien, mais livrant tout ce qu’il faut pour…

En quoi cela pourrait-il être utile ?

Pas de prouesses techniques ; seulement une minutie pour que le foyer soit fait sur une ligne précise dans une profondeur de champ réduite. Pas de poésie non plus ; seulement un rythme, le rythme de la forme du dessous de l’objet, celui de la présence systématique de cette baguette chinoise, toujours la même, dans chacune des photos, et celui du nombre, soixante fois l’image d’un objet, jamais le même, vu de dessous, et d’une baguette, toujours la même, placée parallèlement au bord inférieur de l’image.

En quoi cela pourrait-il être beau, agréable à voir ?

Rien n’est sans raison. Cherchons.

Une image porte en elle le mobile de sa réalisation. Un indice – l’artiste ici n’est manifestement pas photographe.

Pas photographe, mais artiste ayant fait usage de la photographie pour l’élaboration de Fonds culinaire. Je crois qu’il n’est pas inutile de répéter encore une fois qu’il y a une nette distinction entre la maîtrise technique d’un moyen d’expression tel que la photographie, et la maîtrise de ce moyen d’expression non pas pour les possibilités qu’il offre, s’agissant de construire une image, mais pour ce que ces possibilités symbolisent. Cette distinction demande des explications, et il ne faudra pas aller plus loin que Fonds culinaire pour les obtenir, tout simplement parce que l’œuvre se sert de la photographie sans être photographique, fait brèche dans le savoir-faire technique, l’ouvre assez pour que s’y révèle une tout autre maîtrise : faire impasse à l’imaginaire.

En 1992, sur un coin de terrain du domaine familial, l’artiste avait coulé une semelle de béton au dixième de l’échelle réelle. Elle procéda à partir de plans dessinés sur des planches de bois qui décrivaient le projet d’une maison, la localisation et la forme en plan de la cuisine en particulier. Cette cuisine était d’ailleurs étrangement située, à cheval entre le jardin et la maison, ni dehors, ni dedans, et à la fois dedans et dehors. Ce sont les fondations du plancher de cette cuisine qui furent coulées, puis ramenées en atelier. L’artiste procéda aussi à un relevé photographique du chantier, non pas pour documenter la chose, mais pour ramener en atelier le juste rapport de la fondation avec son environnement, réduit ici au trou de fondation ainsi qu’aux trois césures dans la fondation qui avait été coulée en quatre parties.

Penser la cuisine. De A à Z. Jusqu’à l’encombrement des objets qui s’y trouve(ro)nt. Folie ou art ? Obsession ou engagement ? Compulsion de répétition ou autoréférentialité ?

La photographie est essentiellement l’invention d’une technique de reproduction, et l’art est essentiellement le résultat d’une attitude depuis laquelle un individu élabore une situation qui, lorsqu’on l’expérimente, a cet étonnant effet de court-circuiter les habitudes de pensée et du même coup de les mettre en scène comme habitude de pensée et non pas comme condition juste et vraie de l’appréhension de ce dont on fait l’expérience. L’art est ainsi le résultat de l’attitude d’un individu depuis laquelle celui-ci élabore ce que j’appelle une situation analytique. Je l’ai déjà dit pour la pratique de la peinture1, et le redis ici pour la pratique de la photographie.

L’œuvre d’art porte donc en elle le mobile de sa réalisation, dès lors que ce mobile est le retournement d’une habitude de pensée sur elle-même. Dans l’œuvre d’art, fruit d’une somme d’habitudes, une ou plusieurs de celles-ci se démarquent d’apparaître pour ce qu’elles sont : une habitude, une routine, une manie, un automatisme, une obscure volonté qui nous mobilise à notre insu, une aliénation. Dans le domaine de l’art, les habitudes sont des habitudes de fabrication ; et le retournement, s’il advient, advient au sein même de la fabrication.

Exemple. Fonds culinaire est une suite de soixante photographies noir et blanc tirées sur un papier fibre de 20,32 cm par 27,94 cm en format vertical, avec une marge blanche d’environ 4 cm. Chaque photographie représente le dessous d’un de ces objets que l’on retrouve dans nos cuisines, avec, reproduite au bas de l’image, parallèlement au bord horizontal, une baguette chinoise. Et pourtant Johanne Gagnon n’est pas photographe.

La photographie a toujours été présente dans l’œuvre de Johanne Gagnon. Mais jusqu’à présent elle l’a été essentiellement comme un moyen de produire un relevé. En tant que technique de reproduction, la photographie offre en effet cette facilité. Et c’est toujours dans cette perspective que l’artiste en fit usage. Fonds culinaire ne fait pas exception. Les soixante photographies sont un relevé du regard que l’artiste a porté sur les objets qui entreraient dans la composition d’une cuisine. Elle les a saisis du point de vue de leur encombrement physique. Pas plus. Chaque photographie porte l’information de la quantité de surface que l’objet photographié occuperait sur un comptoir, une étagère ou une table. D’une photographie à l’autre l’appréhension de cette quantité s’avère tout à fait possible, parce que chaque image contient la même baguette chinoise qui permet à un véritable principe de comparaison de s’établir.

Cet exercice s’inscrit dans la continuité du travail que l’artiste s’est donné depuis 1990 de réfléchir l’édification d’une cuisine. N’empruntons pas d’emblée le chemin trop facile de l’analogie, où la cuisine vaudrait pour l’atelier, la préparation des aliments pour la pratique de l’art, le repas pour l’exposition, la dégustation pour l’expérience esthétique. Ne dissocions pas non plus ce travail de celui qui le précède en le décrivant seulement depuis les critères formels de l’image photographique. Johanne Gagnon n’est pas photographe, mais elle n’est pas non plus architecte ni ergonome.

Notre artiste pense la surface d’encombrement des objets d’une cuisine pour d’autres raisons que le simple fait de s’adonner à cet exercice. Ces raisons, quelles sont-elles ? Nous n’avons pas d’autre choix ici que d’enchaîner sur la question de l’art. Chez Johanne Gagnon, l’action de réfléchir l’édification d’une cuisine se veut représentatif de l’action de faire de l’art. Quel en serait le trait marquant ? Il a la consistance d’un retournement, c’est du moins mon hypothèse de départ. Et ce retournement concerne l’habitude de fabriquer l’image en photographie. Voyons.

Si Johanne Gagnon fait appel à la photographie, c’est pour insister sur la dimension bien réelle et concrète du relevé topologique de l’encombrement physique des objets impliqués ici. Ce relevé doit servir à la cogitation de l’édification d’une cuisine en quelque sorte idéale, d’un lieu parfait, où régnerait un équilibre entre l’espace et sa fonction. On sent la rectitude de l’entreprise. L’induction d’un lieu depuis ce qui doit s’y trouver condamne ce lieu à ne plus pouvoir supporter quelque modification que ce soit.

L’imaginaire ne s’induit pas du réel. Voilà la leçon que Fonds culinaire adresse à la photographie en particulier et à l’homme en général. Et s’il fallait comprendre un tant soit peu l’art depuis cette œuvre, je dirais que l’art travaille à l’écriture de cet état de fait.

Johanne Gagnon montre tout au long de son œuvre qu’il est erroné de penser induire une cuisine depuis une connaissance exacte de l’encombrement des objets qui devront y prendre place, parce qu’une telle pensée ne peut aboutir qu’à la production d’un lieu figé, fermé à l’imprévu. En s’engageant dans une telle impasse, avec précaution dans la mesure où elle opère dans les limites d’une fiction – nous sommes dans le domaine de la pratique artistique ne l’oublions pas –, l’artiste offre l’occasion – la saisirons-nous ? – d’interroger l’impossibilité qu’il y a d’induire une représentation imaginaire, une image, du réel, sans produire du même coup une sclérose, une paralysie, un empêchement, une fermeture, sous l’apparence d’un soi-disant aboutissement. Fonds culinaire oblige un tel constat depuis lequel une conclusion s’impose : il n’y a d’encombrants que les idéaux.

Johanne Gagnon est née à Warwick, au Québec. En 1991, suite à des études de maîtrise en arts plastiques et tout en développant sa propre pratique d’atelier, elle s’engage au sein d’un groupe pour la promotion des artistes et ensuite envers l’enseignement des arts. Ses oeuvres ont été montrées régulièrement à Montréal et ailleurs au Québec et au Canada. Depuis quelques années, elle introduit la photographie à sa pratique artistique afin de produire une sorte de relevé du réel prenant part à une suite de réflexions autour de l’idée du construit.

Jean-Émile Verdier vit et travaille à Montréal. Il a déjà enseigné comme chargé de cours en histoire et théorie de l’art à l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Montréal, l’Université Laval et l’Université d’Ottawa. Il a dirigé et participé à la publication Louis Comtois. La Lumière et la couleur (Éditions du Méridien et du Musée d’art contemporain de Montréal, 1996), contribué à la rédaction du Dictionnaire d’art moderne et contemporain (Éditions Hazan, 1992) et écrit le catalogue Figures (Éditions B. 312. Émergence Inc., 1992). Il a aussi publié des articles notamment dans les revues Vie des Arts, Parachute, Espace et Artstudio, et introduit les expositions de Lise Boisseau, Michel Boulanger, François Lacasse, Yvonne Lammerich, Hélène Lord, Jean Marois, Arthur Munk, Michel Niquette, Guy Lapointe, Jean Pelchat, Sylvie Readman, Geneviève Rocher, Francine Savard, Françoise Tounissoux et Claude Tousignant.