[Hiver 2013]

Par Jean-François Nadeau

Entre les ombres du large, les cailloux polis par la mer et le bleu du ciel, la Gaspésie accueille depuis trois ans, au beau milieu des courtes chaleurs de l’été, les Rencontres internationales de la photographie1. Le maître du projet, Claude Goulet, se réjouit de voir que son idée ait si bien pris racine et qu’on envisage désormais aussi son pays d’adoption sous l’oeil de la photographie. Avec les membres d’une équipe enthousiaste, Claude Goulet parcourt durant des semaines la route sinueuse qui longe la côte afin de veiller aux différentes expositions et conférences que livrent une trentaine de photographes de haut niveau invités pour l’occasion. L’idée de ces Rencontres a d’abord germé de l’autre côté de l’Atlantique, à Arles, ce haut lieu de la photographie internationale. Parti sur la piste de nouvelles idées, Claude Goulet y a trouvé celle qui le ramènerait chez lui sur les ailes de la photographie. « À Arles, explique-t-il, j’ai fait la connaissance de Jean-Daniel Berclaz, du Musée du Point de Vue. Depuis 1997, Berclaz organise un événement photo construit autour du paysage. Des photographes y présentent leur travail sur le lieu même où ils l’ont réalisé. » Dans ce musée sans domicile fixe, Berclaz interroge les lieux autant que la photographie. Il s’adapte aux endroits où il installe des oeuvres, tout en interrogeant ces lieux de cette manière.

Entre les ombres du large, les cailloux polis par la mer et le bleu du ciel, la Gaspésie accueille depuis trois ans, au beau milieu des courtes chaleurs de l’été, les Rencontres internationales de la photographie1. Le maître du projet, Claude Goulet, se réjouit de voir que son idée ait si bien pris racine et qu’on envisage désormais aussi son pays d’adoption sous l’œil de la photographie. Avec les membres d’une équipe enthousiaste, Claude Goulet parcourt durant des semaines la route sinueuse qui longe la côte afin de veiller aux différentes expositions et conférences que livrent une trentaine de photographes de haut niveau invités pour l’occasion. L’idée de ces Rencontres a d’abord germé de l’autre côté de l’Atlantique, à Arles, ce haut lieu de la photographie internationale. Parti sur la piste de nouvelles idées, Claude Goulet y a trouvé celle qui le ramènerait chez lui sur les ailes de la photographie. « À Arles, explique-t-il, j’ai fait la connaissance de Jean-Daniel Berclaz, du Musée du Point de Vue. Depuis 1997, Berclaz organise un événement photo construit autour du paysage. Des photographes y présentent leur travail sur le lieu même où ils l’ont réalisé. » Dans ce musée sans domicile fixe, Berclaz interroge les lieux autant que la photographie. Il s’adapte aux endroits où il installe des œuvres, tout en interrogeant ces lieux de cette manière.

Cette approche, Claude Goulet a tout de suite voulu l’adapter à ce vaste territoire ouvert sur la mer qu’est la Gaspésie. L’idée d’une rencontre internationale a germé très vite. « Au début, je me suis dit que c’était peut-être un peu prétentieux d’affirmer que nos rencontres étaient “internationales”, mais trois ans après la première, c’est tout à fait ça ! » On oublie souvent que la Gaspésie a une longue tradition déjà à l’égard des artistes. Depuis plus d’un siècle, peintres, photographes et écrivains se sont retrouvés là pour profiter d’un isolement riche et profitable. Dans Arcanes 17, écrit dans les environs de Percé, André Breton affirme que vivre « sur cette côte de la Gaspésie, aujourd’hui, est aussi inespéré et aussi grand qu’il se puisse. » Que ce soit à l’intérieur, dans des galeries ou des lieux industriels désaffectés, ou à l’extérieur, devant l’immensité de la mer, le long de bâtiments commerciaux, Claude Goulet a relevé le pari de faire de la Gaspésie un Nouveau Monde pour la photographie. Chaque année, le travail de vedettes telles Vanessa Winship, avec ses photos fantomatiques, l’humaniste Larry Towell de l’agence Magnum, ou encore les œuvres empreintes de gigantisme d’Edward Burtynsky côtoient les travaux de jeunes artistes d’ici et d’ailleurs, de même que ceux de photographes à la carrière depuis longtemps bien solide, tels Serge Clément ou Gabor Szilasi.2

Au cœur de l’édition 2012, qui s’est déroulée du 6 juillet au 10 septembre, on pouvait notamment admirer le travail de Guillaume Cyr et de sa compagne Yana Ouellet. Pendant l’hiver 2010, ils ont parcouru la longue route qui longe la côte gaspésienne. Un périple de près de 1000 km d’où Gaspésie, Human Less tire son origine, un travail photographique témoignant d’une recherche esthétique et documentaire consacrée aux maisons abandonnées que l’on voit le long de la route qui traverse l’immense péninsule ouvrant le continent américain sur la mer. Depuis longtemps, Cyr et Ouellet étaient fascinés par la quantité de lieux abandonnés qu’on trouve dans ce pays, autant de traces d’une présence fragile dans des lieux conquis de peine et de misère par des générations de pêcheurs et d’agriculteurs. Ce périple aux portes de l’hiver et du temps a donné lieu à une exposition présentée à Chandler, une ville industrielle qui a perdu il y a quelques années son principal pôle d’emploi et où les Rencontres internationales de la photographie exploitent volontiers de vieilles structures industrielles. Originaire de Gaspésie mais installé à Québec depuis plusieurs années, Guillaume Cyr travaille comme photographe professionnel. En 2008, il a obtenu un diplôme en arts plastiques à l’Université Laval. Il avait auparavant suivi une formation en photographie de niveau collégial à Matane, où il a d’ailleurs par la suite enseigné.Près de Carleton, les photographies de Martin Beaulieu sont installées sur des panneaux géants, face à la baie des Chaleurs.

En cette ère annoncée de mondialisation, le photographe interroge la notion de frontière. Paradoxe s’il en est que d’ériger en notre époque des murs pour contrer la circulation humaine. Depuis l’emblématique chute du mur de Berlin, censée le marquer la fin de pareils blocages entre les hommes, différentes sociétés n’ont cessé d’en ériger à travers tous les continents. Pendant des semaines, pendant des mois, Martin Beaulieu a parcouru la frontière entre les États-Unis et le Mexique, sur la piste des immigrants illégaux qui tentent de venir vivre au pays de l’Oncle Sam. Entre les États-Unis et le Mexique, un mur de béton serpente désormais tout le long du célèbre Rio Grande. Barreaux et barbelés s’élèvent en plein désert. Une cicatrice de métal court à travers les villes. « Au pied du mur, les habitants de la frontière vivent l’omniprésence de cette démarcation matérialisée qui transpire souvent l’amertume », explique Sophie Magado, la journaliste qui a accompagné Martin Beaulieu pour ce reportage. Les photographies de Martin Beaulieu portent un regard sur le mur à travers les yeux de ceux pour qui il est une réalité quotidienne. Martin Beaulieu est photographe indépendant depuis 15 ans. Son travail privilégie le reportage de fond consacré à des enjeux humains et sociaux. Il a collaboré avec plusieurs ong, dont Médecins sans frontières, l’Agence canadienne de Développement international et la Croix-Rouge Internationale. Son travail a été publié dans Canadian Geographic, Géo France, id Magazine et The Sunday Times. Réalisé en septembre 2009 et octobre 2010, ce reportage s’inscrit dans un travail sur les murs frontaliers à travers le monde réalisé avec Sophie Magado.

Sous le thème « Influencer la trajectoire », la troisième édition des Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie est une invitation à parcourir la péninsule gaspésienne afin de suivre la trajectoire artistique de plus de 30 photographes, d’ici et d’ailleurs, qui abordent les enjeux de la représentation du paysage, de l’environnement, du territoire et du quotidien.

Figure majeure de l’art contemporain au Canada, Jocelyne Alloucherie était elle aussi présente à ces troisièmes Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. Durant les Rencontres, elle présentait l’exposition Sirènes au majestueux site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, là même où pendant des siècles le produit de la pêche partait dans des tonneaux pour nourrir des populations aux quatre coins du monde. D’un côté, les œuvres d’Alloucherie ; de l’autre, séparés par une lourde porte de bois, les anciens tonneaux dans lesquels on expédia le poisson pendant des siècles sur tous les marchés du monde. Plasticienne multidisciplinaire, Jocelyne Alloucherie a parcouru la côte nord-est de Terre-Neuve à bord d’un bateau de pêcheurs afin de photographier à l’aide d’un lourd télé-objectif les détails de glaces à la dérive flottant dans le silence de cet environnement vierge. Elle en a rapporté des images où les glaces millénaires prennent des allures énigmatiques et forment un espace de représentation ouvert. Ces visions boréales de grand format prolongent son exploration de la mise en espace des images. Née à Québec en 1947, Jocelyne Alloucherie vit et travaille à Montréal depuis toujours, tout en voyageant désormais beaucoup pour ses expositions, ces derniers temps au Japon de même qu’en France et aux États-Unis. Son travail a été présenté depuis 1973 dans beaucoup d’expositions individuelles et collectives, tant au Canada qu’à l’étranger. Elle a été récompensée par de nombreux prix, notamment en 2006 par le prix Jean-Paul Riopelle, en 2002 par le prix Paul-Émile-Borduas, en 2000 par le prix du Gouverneur général du Conseil des arts du Canada, trois des plus importantes distinctions en arts visuels au Canada.

À l’extérieur des beaux bâtiments en bois rouge du site du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, on trouve sur de grands panneaux les œuvres de Flora, une photographe française qui file la lumière comme de la soie grâce à son vieux Polaroid. Entre la Tasmanie, Hong-Kong et Sydney, Flora est partie à la rencontre d’elle-même à travers les lumières fugitives d’une géographie qui est avant tout celle de l’amour. Corps et terres se confondent. On regrette ici, après avoir vu les tirages originaux, de ne pouvoir apprécier que des représentations plastifiées. C’est là d’ailleurs un des problèmes de ces rencontres que d’offrir encore trop peu de tirages originaux en laissant plutôt entendre, à travers une suite de reproductions joliment réalisées il est vrai, que la photographie tient d’abord au reflet d’une image, comme on voudrait le laisser croire à tort à l’ère des ordinateurs. La lumière ne prend son sens définitif que dans la matière qu’elle touche et imprègne pleinement.

Tout le monde parle volontiers de Beatrix von Conta à l’occasion de ces troisièmes Rencontres. Allemande née en 1949, installée en France depuis 1975, Beatrix von Conta et Gabor Szilasi sont les deux photographes en résidence de ce troisième événement. Depuis 25 ans, avec une distance critique, elle interroge de près la fragilité du paysage contemporain. Elle en relève les signes, sans nostalgie ni maniérisme. « En Gaspésie, il existe une rupture dans la lumière par rapport à l’Europe, marquée par le gris, explique-t-elle en entrevue. Cela appelle forcément une écriture photographique plus compacte. J’ai dû changer malgré moi la focale avec laquelle je travaille d’ordinaire en Europe. J’ai découvert en Gaspésie un ciel plus grand, une terre plus grande… ». En Amérique comme ailleurs, Beatrix von Conta ne cherche pas à désigner les traces plus ou moins heureuses laissées par l’homme grâce à son gros Pentax 67.

« Je ne suis pas dans l’exploitation de l’anecdote. Je suis fascinée par la complexité du paysage. » Elle en cherche les différents niveaux, les stratifications laissées par l’homme autant que par la nature. Elle se donne le temps d’interroger le temps. D’ailleurs, son mode de travail ne lui laisse pas d’autre choix : « Je travaille en argentique. Il me faut du temps. » « Il y a des gens qui voudraient faire disparaître ce qui les heurte, ce qui touche la nature. Je vois au contraire dans ces relations une beauté qui me touche. Les choses sont de plus en plus fragiles… Je procède à une mise en mémoire, une mise en donnée. » Beatrix von Conta ne valorise pas le flou ou les jeux impressionnistes avec la lumière. Elle est en cela parfaitement à l’opposé du travail de Flora. « Il n’y a pas d’objectivité, bien sûr. Mais je ne valorise pas le flou. Je cherche les photos les plus nettes possibles », se contente-t-elle de dire.

L’autre photographe en résidence cette année est arrivé au Québec en 1958, après avoir failli s’établir en Suède. Né en 1928 à Budapest en Hongrie, Gabor Szilasi a vu sa famille être décimée par les nazis, puis brisée par les communistes. De tout cela, il ne veut pas trop parler. « Je ne parle pas de ces choses-là, d’ordinaire… Beaucoup de gens vivent avec ça douloureusement, le ressassent. Pas moi. Ce malheur n’explique pas ma photographie. Pour les nazis, nous étions des ennemis à cause de notre origine juive ; pour les soviétiques, après la guerre, nous étions encore des ennemis, des bourgeois, parce que mon père possédait une petite boutique. J’ai tenté de m’enfuir de la Hongrie dès 1949. J’ai fini en prison, incapable par la suite de poursuivre mes études en médecine. En 1956, à la faveur de la révolte, nous avons pu offrir un peu d’argent à des gens d’un village près de Budapest pour qu’ils nous aident à franchir la frontière. » Gabor Szilasi est considéré dans son pays d’adoption comme un photographe majeur. Plusieurs grands musées lui ont consacré des rétrospectives. Ses œuvres sont intégrées à nombre de collections. La valeur de son travail consacré au Québec rural et à l’architecture de Montréal a été soulignée par l’obtention de deux des plus importants prix en arts visuels au Canada, le prix Paul-Émile-Borduas et le prix du Gouverneur général. Toujours très actif, a travaillé tout l’été en Gaspésie. Il a assisté autant que possible à toutes les conférences, avec toujours son petit Leica noir à la main. En plus de continuer son travail, il a exposé des portraits récents réalisés sur la côte en moyen format. « Je photographie l’instant dans le présent, mais dès que je déclenche, nous voilà du côté du passé. À l’exception de mes photos récentes à Budapest, où j’ai un peu photographié par nostalgie, mon travail ne se situe pas dans le romantisme du passé. J’aime découvrir la spécificité de l’instant et du regard, mis en équilibre sur un instant précis. Le reste survient seulement après, malgré moi… »

Son œuvre, réalisée surtout en noir et blanc, s’attache à la nature humaine. « J’ai photographié d’abord ce qui m’intéressait. Parfois, la géométrie ou la lumière elle-même, puis l’architecture, la ville, la présence des hommes. C’est après trente ans de photographie que je me suis concentré enfin sur l’homme, en ayant de plus en plus conscience de thèmes plus précis dans mon travail. Au début, je n’étais pas certain de ce que je faisais. Il y avait, je dirais, une certaine naïveté dans mes photographies. Je cherchais des cadrages de peintres mais j’arrivais toujours à autre chose ! À l’époque où j’ai fait Les Motocyclistes au lac Balaton, par exemple, je n’ai pas vu tout de suite que c’était une bonne photo. Elle cassait les règles classiques. Je ne l’ai tirée en chambre noire que beaucoup plus tard… Lorsque mes étudiants voulaient recadrer une photo, je les encourageais d’abord à mieux considérer leur première perception. L’impression initiale d’un moment est précieuse. » « J’aurais voulu dessiner et peindre. J’y pense encore, à l’occasion », m’explique Szilasi. « Mais la peinture s’accorde mal avec mon tempérament. Je mange vite, comme les Hongrois ! Je suis un impatient, depuis toujours. Quand j’ai réalisé trente photos convenables sur un thème, j’arrête et je vais voir ailleurs. D’autres creusent, toute leur vie, un même sillon. […] J’ai fait des photos au Leica, puis au moyen format, au grand format, puis des Polaroids, des vues panoramiques, bref toutes sortes de choses… ». Sa passion pour le Québec rural, dit-il, découle de sa méconnaissance de la Hongrie campagnarde de sa jeunesse. « Je n’étais jamais beaucoup sorti de Budapest. La campagne est une expérience qui me manquait. Je cherchais, au Québec, les traces de l’homme dans le paysage, la vie d’ici. Mais je n’ai jamais photographié de paysage pur, à la Ansel Adams. Ça ne m’intéresse pas. » C’est dans cette perspective qu’il s’est attaché à la Gaspésie au cours des dernières années, qu’il y revient volontiers encore, au plus grand plaisir des organisateurs des Rencontres.

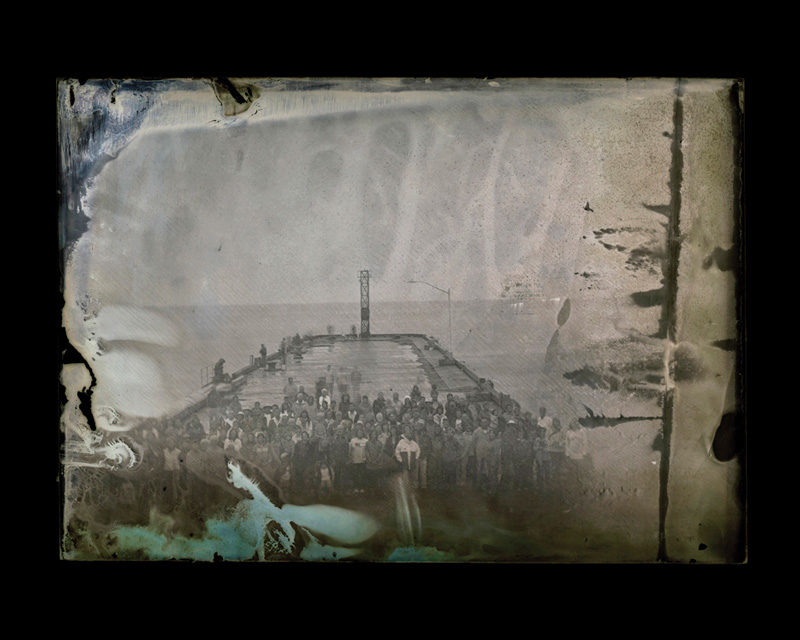

Enfant chérie de la péninsule gaspésienne, Maryse Goudreau tient une place à part au cours de ces troisièmes Rencontres. Tout le long de la côte, elle a su mobiliser des foules importantes sur plusieurs quais désormais laissés à l’abandon. Ces séances de prises de vue publiques sur les quais ont été très médiatisées. Ces quais où jadis les pêcheurs déchargeaient la morue à la tonne tombent aujourd’hui en décrépitude. Ils évoquent à la fois le temps passé, les temps difficiles et les solidarités qui se maintiennent malgré tout. Pour chacune de ses prises de vue dans différents villages de la côte gaspésienne, Maryse Goudreau réunit quelques centaines de personnes. Elle interroge ainsi l’identité sociale du monde qui l’entoure, un monde qui est le sien, un monde qu’elle sent plus que jamais menacé de disparition.

Maryse Goudreau vit dans un temps à elle, à Pointe-à-la-Croix, petit village situé entre la réserve amérindienne de Listuguj et la frontière avec la province canadienne voisine, le Nouveau-Brunswick, là même où les Français perdirent en 1760, dans la bataille de la Restigouche, leurs derniers vrais espoirs de reprendre l’Amérique par les armes. À un saut de puce du vieux pont qui enjambe la rivière Restigouche, là où l’eau douce se jette dans la baie des Chaleurs, Maryse Goudreau parle doucement et montre volontiers la vieille chambre photographique en acajou de 1870 qu’elle utilise pour son travail au collodion, ce procédé photographique du xixe siècle qu’elle a appris à maîtriser à New York. « Tout le monde veut me parler de mon appareil, de la façon dont il fonctionne, de sa manipulation, de toute la mécanique… Je ne suis pas là pour faire des démonstrations de techniques anciennes à l’heure du numérique ! Personne ne semble trop se soucier de savoir pourquoi j’utilise un appareil de ce genre, ce qu’il signifie au cœur du travail que j’essaye de faire, en quoi cela s’inscrit dans ce que j’ai toujours essayé de créer ou de comprendre. On me pose toujours les mêmes questions, juste sur la mécanique de tout ça… Mais ce n’est pas ce qui compte. » À la fois lent et complexe, la photographie au collodion souligne à merveille ce rapport à la mémoire qui fascine l’artiste d’abord et avant tout. La manipulation délicate des plaques de verre et les aléas qu’impliquent de pareilles prises de vue accentuent le sentiment de fragilité déjà palpable dans toute son avancée vers un monde qui ne cesse de reculer devant elle.

Au final, la photographe propose des images pétries de douceur, souvent voilées, où le temps semble en voie de tout emporter, à commencer par le présent. Sous l’œil de Maryse Goudreau, son objectif monté sur une crémaillère de laiton capte moins une image précise qu’un instant de vie collective où l’émotion de la photographe recouvre tout. La peau chimique accrochée tant bien que mal à une simple plaque de verre permet de plonger plus loin dans la fragilité du temps. Bien qu’encore toute jeune, Maryse Goudreau a déjà profité de plusieurs résidences d’artistes à l’étranger, no-tamment au Moyen-Orient, en Europe et dans les Caraïbes. « J’ai voyagé dans une vingtaine de pays, mais je n’ai jamais été aussi dépaysée que dans les réserves autochtones de chez nous… » Les quatrièmes Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie auront lieu à compter de juillet 2013. Claude Goulet prévoit y exploiter davantage encore le riche potentiel d’exposition de la côte, sur plus de 800 km.

* Ce texte est une version remaniée de chroniques d’abord publiées sur le site Le Journal de la photographie, le 25 septembre 2012 (lejournaldelaphotographie. com/search?q=gaspésie).

1 3e édition, du 6 juillet au 10 septembre 2012. photogaspesie.ca

2 Photographes participants : Dave Anderson, Flora, Nick Kline, Anja Niedringhaus, Beatrix von Conta, Vanessa Winship, Jocelyne Alloucherie, Martin Beaulieu, Jean-François Bérubé, Edward Burtynsky, Serge Clément, Maryse Goudreau, Christian Lamontagne, Guy Lavigueur, Aislinn Leggett, Doreen Lindsay, Roger Proulx, Normand Rajotte, Gabor Szilasi, Ewa Monika Zebrowski, Guillaume D. Cyr et Yana Ouellet, Michèle Durette, Georges-Étienne M. Faubert, René Faulkner, Sophie Jean, Eli Laliberté, Jérôme Landry, Kéven Poisson.

Jean-François Nadeau est directeur des pages culturelles du journal Le Devoir depuis 2003. Il collabore depuis plusieurs années à plusieurs imprimés consacrés à la photographie.