[Hiver 2005-2006]

Musée d’art contemporain

Montréal

7 octobre 2005 au 8 janvier 2006

Territoires urbains est une excellente exposition organisée par le conservateur Réal Lussier et qui réunit six artistes montréalais oeuvrant dans le domaine de la photographie et/ou de la vidéo.

Christian Barré présente une série de portraits de femmes qui ont connu ou vivent encore l’horreur de tomber en chute libre et de se retrouver à la rue. Réaliser ce projet n’a pas été facile. Imaginez un homme qui approche des femmes dans le carré Viger pour leur offrir de poser pour une séance de photographie! Il lui a fallu beaucoup de patience et l’aide d’une amie qui rassure ces femmes quant aux intentions du photographe. Il a aussi fallu qu’il soudoie ceux qui mènent au carré Viger puisque rien ne se fait sans leur accord. Barré photographie ces femmes dans des poses qui imitent celles que prennent les icônes du succès et de la beauté peuplant les magazines à grand tirage. Il y a par exemple Sylvianne, qui a son nom joliment tatoué sur la poitrine. Barré ne se demande pas si l’art peut changer le monde mais, plus humblement, comme une forme de travail social, s’il peut aider une personne à se prendre en main et à retrouver sa dignité. Moi, Sylvianne, je te souhaite un jour d’être une star comme Véronique.

Emmanuelle Léonard présente une série de photographies d’hommes et de femmes, prises dans un coin de la ville dédié aux industries du textile, à six heures du matin, alors que le travailleur est à son plus enjoué, dans le froid de l’hiver. Une grande solennité se dégage de ces marcheurs solitaires surpris dans un moment d’introspection : « observation d’une conscience individuelle par elle-même », nous dit le dictionnaire. Léonard offre aussi une vidéo punch où c’est elle cette fois qui marche, et qui consiste en cinq projections simultanées de scènes de rue à Mexico. Il s’agit de courts épisodes de déambulation, hypnotique et comme endormie, filmés par l’artiste qui a caché une caméra dans son chapeau, et qui se terminent à chaque fois par un gros plan sur les figures plutôt menaçantes de gardiens de sécurité privés, agents de police et soldats qui pullulent dans les rues de cette ville, armés, n’ayant parfois même pas dix-huit ans, pas nécessairement de bonne humeur, et qui soudain lèvent les yeux sur l’artiste et, par transposition, sur nous. Surveillant à son tour ceux qui nous surveillent, l’artiste a pris un risque fou!

La déambulation dans les rues de la ville, c’est aussi le sujet de Martin Désilets. Lorsque nous marchons ainsi, l’esprit livré au hasard, dans des lieux familiers, le regard s’arrête sur des accidents de parcours : un panneau de signalisation subverti par une applique de couleur contrastante, des cercles de peinture sur un poteau, des fleurs fourrées dans un manchon de métal, bref une collection d’œuvres très arte povera, improvisées et anonymes, traces d’une action humaine. Y a-t-il là une volonté de signifier quelque chose ? Y a-t-il eu œuvre ou non ? S’agissait-il de marquer son territoire ou ne faut-il voir là que l’équivalent d’empreintes laissées par des chaussures ? Désilets ne répond pas à cette question ; le sujet de son travail, c’est la question elle-même. Un bémol toutefois. La joliesse poétique des images, leur texture recherchée et l’agencement des couleurs donnent à ces photographies un aspect un peu désuet qui rappelle celles des années cinquante et soixante, comme les photos de Walter Chappell ou de Paul Caponigro, fortement influencées par la peinture abstraite de l’époque. Ici, l’intention artistique se trouve diluée par l’esthétique, celle-ci étant en retard par rapport à celle-là. Pourtant, tout signe n’est pas nécessairement beau à voir.

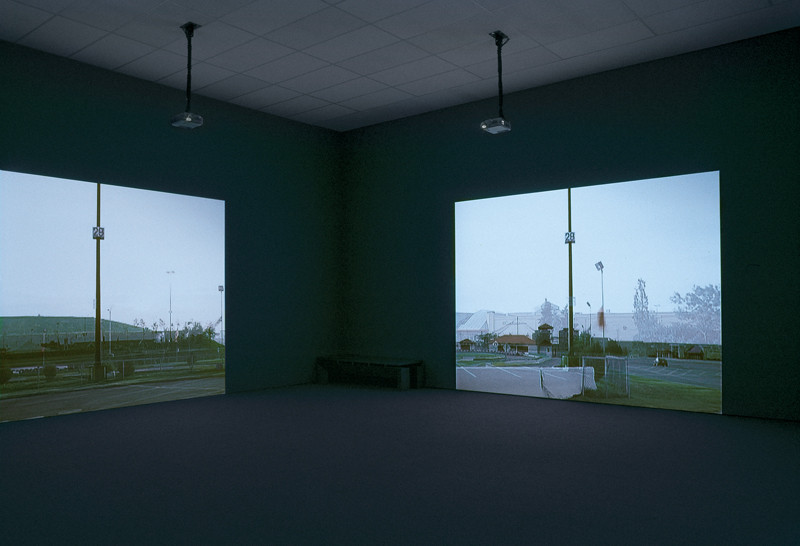

Pavel Pavlov cherche lui aussi des points de repère, mais cette fois-ci un même (apparent) autour duquel il photographie le paysage changeant. Il présente deux œuvres : une série de petites photographies très lumineuses où des cabanons identiques parsemés sur l’île Notre-Dame occupent invariablement le centre du paysage et une installation vidéo, beaucoup plus intéressante à mon avis, où le paysage entourant le terrain de stationnement d’un centre commercial est systématiquement répertorié en utilisant la trentaine de lampadaires qui en éclairent la surface et qui se retrouvent l’un après l’autre au centre de l’image, se succédant en fondu enchaîné. L’artiste enregistre le paysage des quatre côtés des lampadaires en question et nous redonne cette vision panoramique en quatre projections simultanées sur les quatre murs d’une salle. Ces vues panoramiques accumulées et toujours décalées par les positions successives des lampadaires offrent un recensement de l’espace qui pose un défi à toute tentative de description exhaustive. Le travail de Pavlov est de type conceptuel (d’ailleurs le thème du terrain de stationnement a été exploité, bien différemment toutefois, par le conceptualiste Ed Ruscha vers la fin des années soixante). Incidemment, le paysage de banlieue ainsi révélé par Pavlov est d’une désolation à faire pleurer les pierres.

Myriam Yates offre elle aussi une installation vidéo, et elle aussi est allée se promener du côté de l’île Notre-Dame pour y saisir des images du site abandonné de l’Expo 67 (le sigle de l’expo, inscrit sur une stèle de béton, est montré comme s’il s’agissait d’un calendrier maya oublié dans la jungle). Ces images sont insérées dans la continuité d’une vidéo consacrée à l’Hippodrome de Montréal entré, lui, dans son sprint final puisqu’il fermera bientôt. Deux lieux, l’un ancien, l’autre bientôt vestige à son tour, qui parlent de rituels culturels bizarres mais apparemment nécessaires puisqu’il faut bien, entre la première inspiration d’air et notre dernier soupir, passer le temps d’une manière ou d’une autre. Le temps fort de cette vidéo, c’est lorsque Yates, qu’on voit reflétée dans la vitre se tenant derrière son trépied, se trouve dans la cabine, intime et étouffante, d’où les courses de chevaux sont filmées. On perçoit tour à tour l’action dérisoirement petite de la course au loin, la pluie qui s’abat sur les vitres, le caméraman qui, sur un fond de musique pop surannée donnant instantanément le cafard, tourne lentement sa caméra pour suivre la progression, puis le commentateur des courses qui y va de son discours incantatoire où l’intensité des émotions s’allie étrangement à la routine du travail. Station spatiale a l’air pendant un moment de gagner la course mais… La vidéo de Yates dégage une puissante atmosphère de mélancolie, de tristesse, de désolation et d’étonnement tout à la fois.

Mélancolie et désolation sont aussi présentes dans les oeuvres d’Isabelle Hayeur, de grandes photographies directement collées au mur dont un panorama de la ville de Montréal vue du mont Royal et un diptyque représentant une cour intérieure entourée de bâtiments industriels ayant pour toile de fond des tours d’habitation. Il n’y a pas assez de tours d’habitation, on est en train d’en construire encore une, plus haute que les autres. De la ville on passe à la banlieue avec deux photographies de maisons modèles, étranges, théâtrales et schizophréniques, et une dernière œuvre, un coin de banlieue avec, au-delà de la couche de terre arable sacrifiée au rêve d’avoir son pavillon à la campagne, une plongée vertigineuse dans le sous-sol sur lequel sont bâties ces maisons, strates sombres où l’on perçoit çà et là les déchets de l’activité humaine. Car c’est bien l’activité humaine et sa manière d’envahir, d’enlaidir et de détruire le territoire qui est le thème commun de toutes ces photographies, constructions élaborées d’images hétérogènes fondues ensemble par un traitement infographique minutieux. Il faut noter aussi les ciels de Hayeur, magnifiques, souvent sombres, lourds de contenu, qui sont là comme autant de signes avant-coureurs des bouleversements à venir.

Vies gâchées, anonymat, peur, tristesse et désolation, une belle ville quoi !

Serge Bérard est historien et critique d’art. Il vit au Québec.