[2 novembre 2022]

Par Luce Lebart

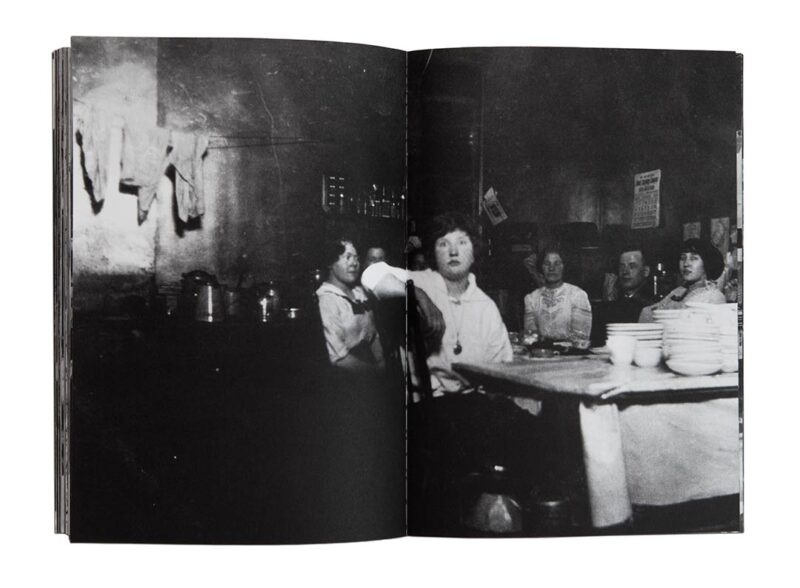

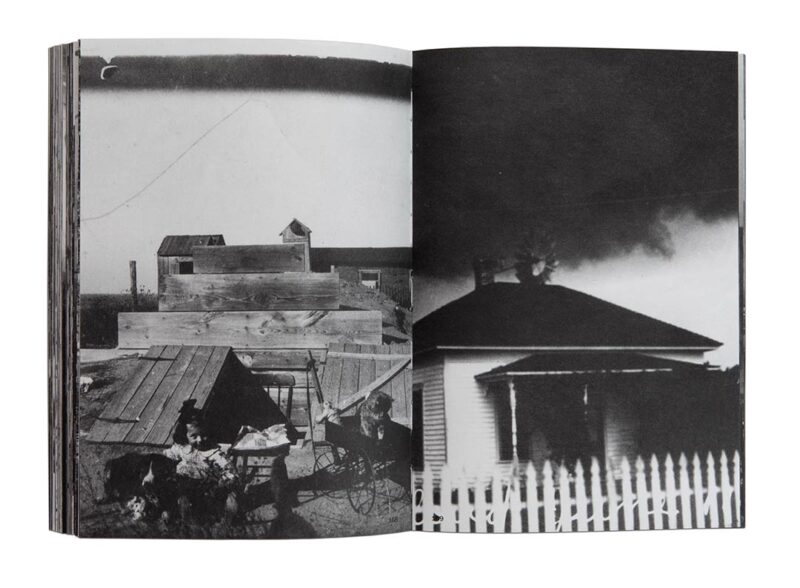

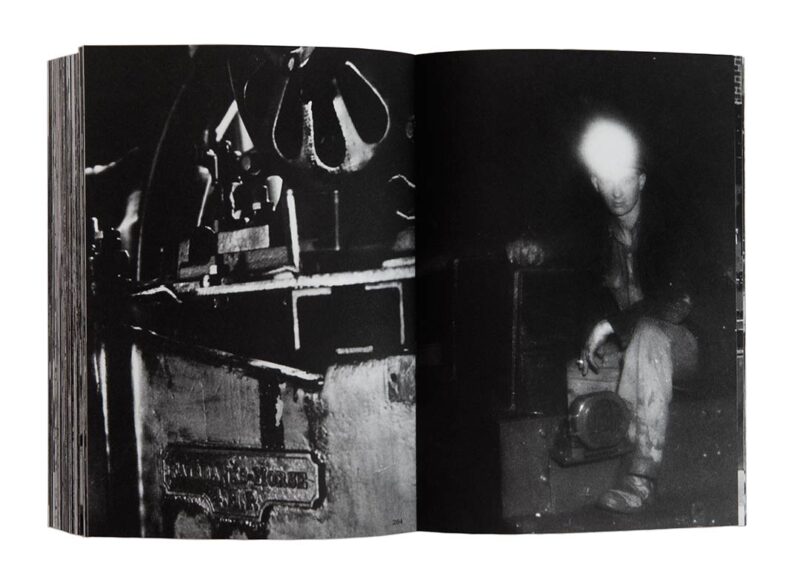

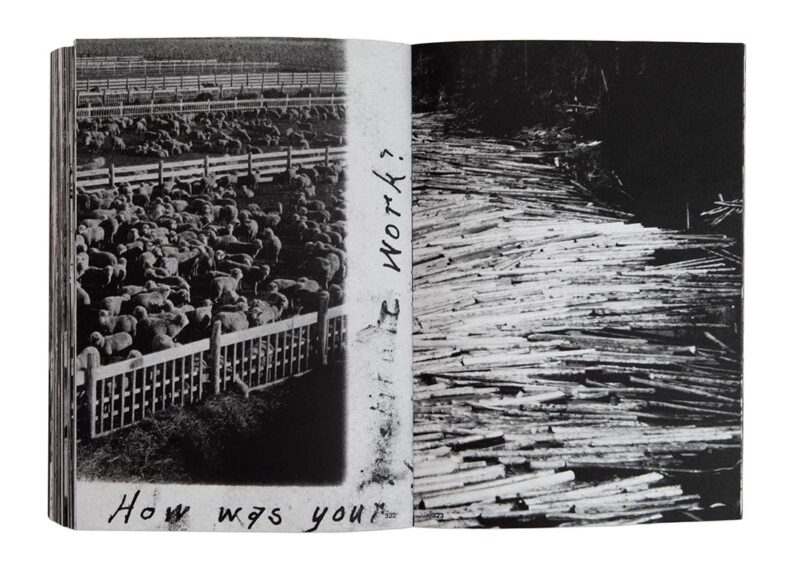

Dry Hole est le nouvel opus de photographies d’archives publié par les éditeurs anglais Morel et AMC. Les 464 pages d’images aux noirs profonds et aux blancs illuminés entraînent le lecteur dans les méandres de la vie quotidienne au cœur des campagnes et petites villes d’Amérique du Nord du début du 20e siècle.

David Thomson, Dry Hole, Londres, Morel Books et AMC Books, 2022, 24 x 17 cm, couverture souple, 464 p.

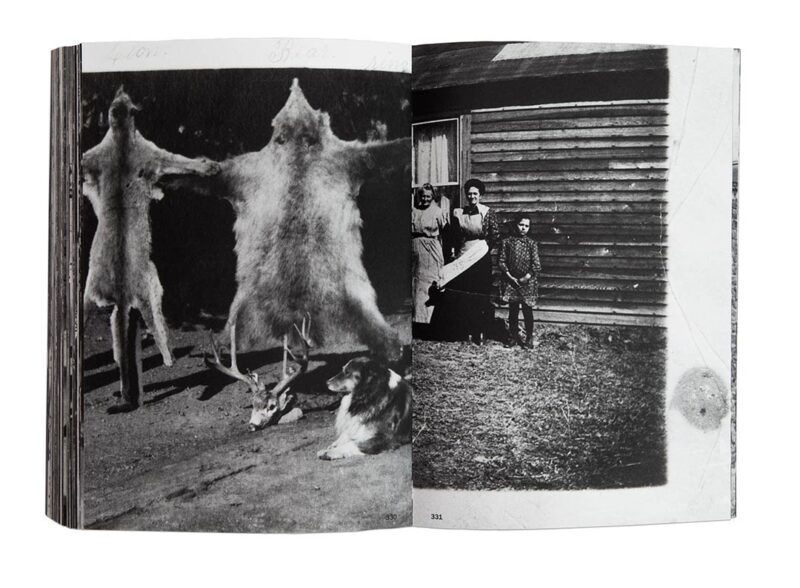

On plonge dans ce livre comme dans un gouffre sans fond. Des objets prennent forme et des impressions surgissent, des souvenirs, des odeurs, des sons… Les pages s’entrechoquent. Elles font se rejoindre des fragments de photographies saisies çà et là. Ces fragments cohabitent. Ils dialoguent. Ils se repoussent et s’attirent, s’interrompent et se prolongent. Plus rarement, une seule image envahit soudain une double page.

Ici, un nourrisson vêtu de blanc qui gît dans le sable, allongé sur un radeau improvisé. Là, un barrage effondré laissant passer des eaux agitées, tandis qu’un petit bateau de bois est enlisé à côté de l’enfant aux yeux clos.

Plus loin, un chapeau est posé sur une jambe pliée. Sous le chapeau et en guise de tête, un genou. Le pantalon de coton qui le recouvre est bariolé de carreaux de rapiéçage, tandis que la chaussure, béante, est trouée par tant d’usages et de labeur. À côté de cette image, un gros plan sur une masse sombre et amorphe que l’on comprend émerger d’une assiette et qui n’est autre qu’une miche de pain… Une montagne de nourriture dans un univers rude et austère. Énigmatiques, ces deux clichés forment la première et la dernière de couverture du livre et en donnent le ton.

Dry Hole s’est construit à partir de photographies recueillies sur Internet par David Thomson pendant la pandémie, en 2020 et en 2021. Elles ont en commun d’être hybrides, à mi-chemin entre carte postale et photographie argentique. Ce sont des Real Photo Postcards (RPPC), des photographies faites pour être envoyées par courrier postal, pour correspondre et garder un lien. On pouvait ainsi partager une image de soi ou de chez soi, l’envoyer à ceux que l’on aime et qui nous manquent, comme à ceux qui nous espèrent.

La pratique connaît un véritable engouement populaire dans les premières décennies du 20e siècle, en particulier en Amérique du Nord. Elle est encouragée par l’industrie florissante et notamment par la société Kodak qui vend des papiers préparés et des appareils photo facilitant la production de négatifs correspondant à ce nouveau format. Un format directement inspiré de celui des cartes-albums, son ancêtre très en vogue à la fin du 19e siècle, tant pour les vues touristiques de paysages que pour les portraits en studio. Une carte-album était constituée d’une épreuve à noircissement direct contrecollée sur un support cartonné rigide. Le recours à l’encollage était à l’origine dicté par les contraintes techniques du papier albuminé qui, très fin, s’enroulait sur lui-même s’il n’était pas monté sur support rigide.

Ce type de montage perdurera alors même que les nouveaux papiers barytés de la fin du 19e siècle, plus épais, ne la réclamaient plus. La carte postale photographique est ainsi née de la métamorphose de la carte-album. La destination des images n’a cependant plus rien à voir : dans un cas, il s’agissait de les collectionner en album (et donc de ramener vers soi), alors que dans l’autre, elles sont conçues pour être envoyées et donc dispersées loin de soi.

Les cartes postales photographiques sont la plupart du temps prises par des photographes de village ou des ambulants, ou encore par des amateurs. Elles enregistrent la vie de tous les jours avec le point de vue de ceux qui la vivent au quotidien. Parfois, des vues spectaculaires sont commercialisées et produites en masse : catastrophes, incendies ou tornades. Toutefois, dans la plupart des cas, il s’agit d’images uniques, bien loin du principe de multiple de la carte postale.

Ces centaines d’images recueillies sont ici devenues de la pâte que l’auteur de Dry Hole joue à modeler. Son regard tranchant coupe et découpe, cadre et sectionne. Il scrute les détails et les augmente. Il est attiré par la lumière, cette tache blanche qui devient de plus en plus aveuglante. L’œil touche le papier et se heurte au néant, au vide, à l’oubli et à ce qui n’existe plus : Dry Hole.

Le titre du livre provient lui-même d’un détail dans une image. Il évoque l’effort vain et l’adversité des situations défavorables et sans espoir, celle d’un puits qui s’avère sec ou celle d’une terre aride. Ces termes figurent originellement sur une banderole brandie par un homme posant sur le perron d’un édifice en bois. Son occurrence manuscrite, en blanc sur le dos épais de l’ouvrage, rappelle le lien qu’entretient le livre tout entier à l’écrit et aux mots.

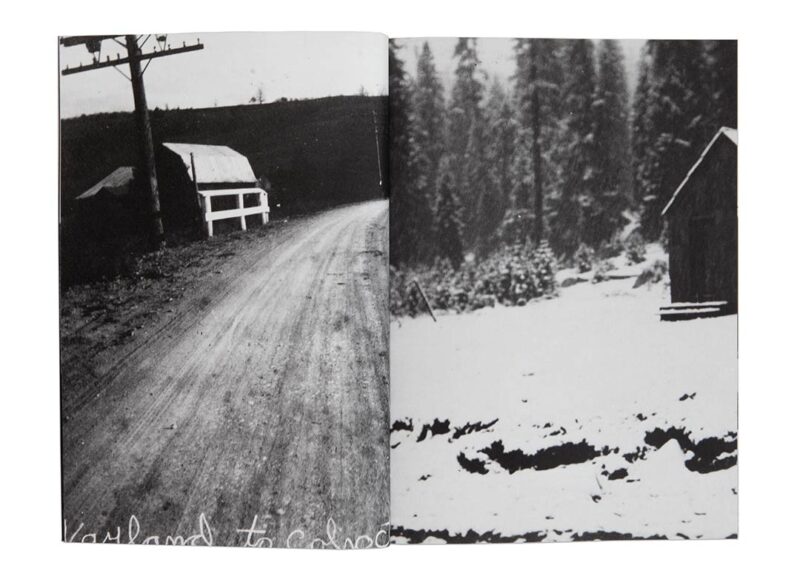

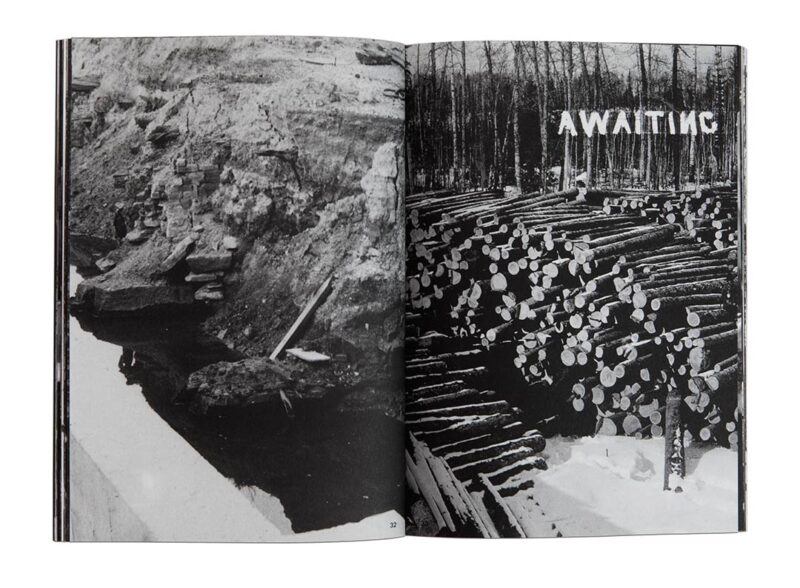

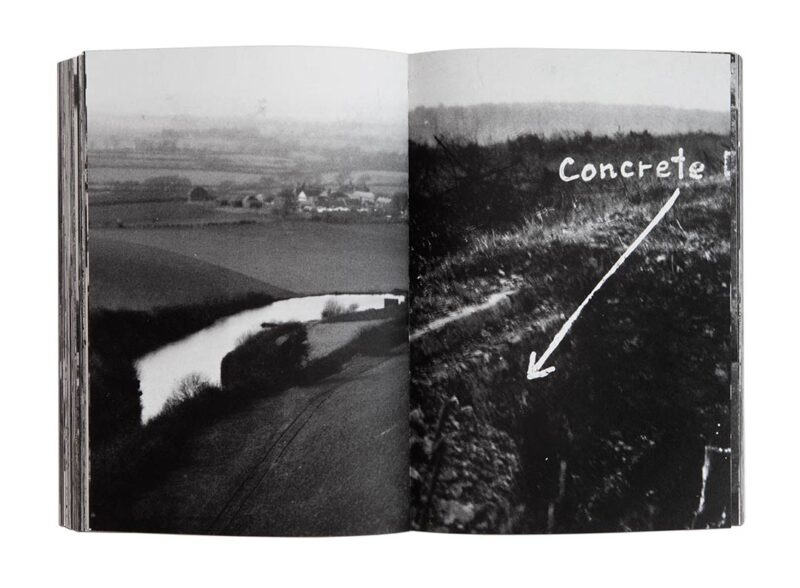

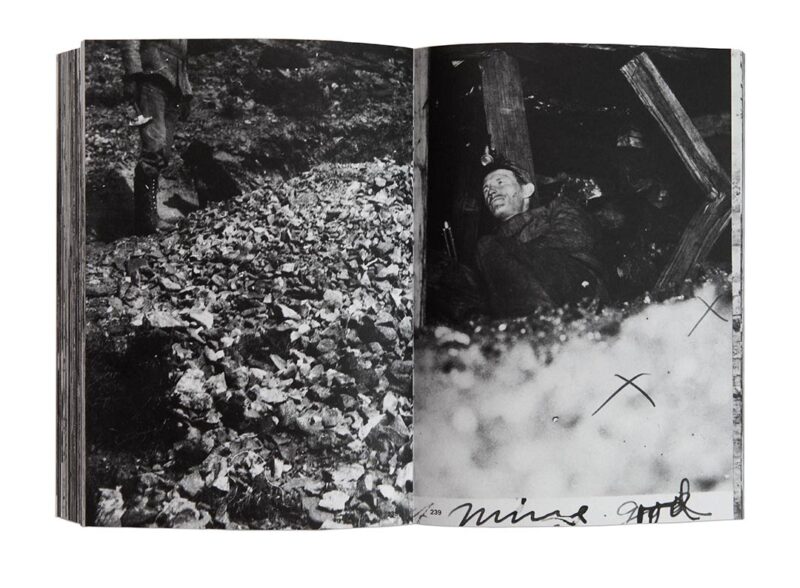

Ceux-ci jalonnent l’ouvrage et se rencontrent à la fois dans les images (des noms de denrées, un slogan sur une palissade, des mots sur le portail d’un entrepôt) ; sur les images (une légende ou un commentaire qui aura été préalablement apposé ou rajouté au vernis noir sur le négatif – les mots apparaissent alors en blanc, ou en noir sur le positif) ; enfin, derrière les images, au verso. Ces envers manuscrits ponctuent l’enchaînement d’images. Leurs pages claires à la graphie noire sont tantôt verticales, tantôt renversées, recadrées et agrandies : elles offrent des respirations.

Les écritures manuscrites enregistrent des hésitations et des tensions de mains, plus habituées à travailler la terre et à manier la scie et la pelle qu’à tenir un stylo. Le grossissement (zoom) augmente la sensation de fragilité et d’intimité. Ce que disent ces écrits est aussi banal qu’émouvant : « Je ne serai peut-être pas rentré à la maison d’ici samedi, mais on ne sait jamais », prend la peine d’écrire un père à ses filles dans une phrase courte qui dit l’espoir de retrouvailles. Les associations d’images créent parfois des successions inattendues de sens et de non-sens, comme dans un cadavre exquis. Ainsi en est-il de la rencontre entre « Miss » et « Don’t come on Sunday », entre « Awaiting », « Morning » et « Sacred Music », entre « Keep out » et « At home », etc. Souvent, les mots sont isolés et leur impact en est intensifié. Le mot « mine », qui semble gravé dans la gélatine d’une des photographies, en dit long sur le lien à la terre, son exploitation et le désir de se l’approprier, d’y prendre racine, bref de s’y installer.

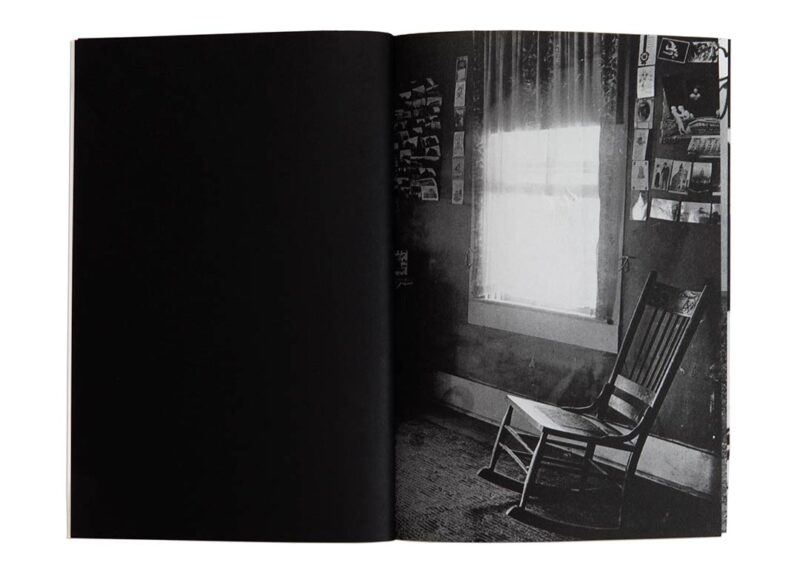

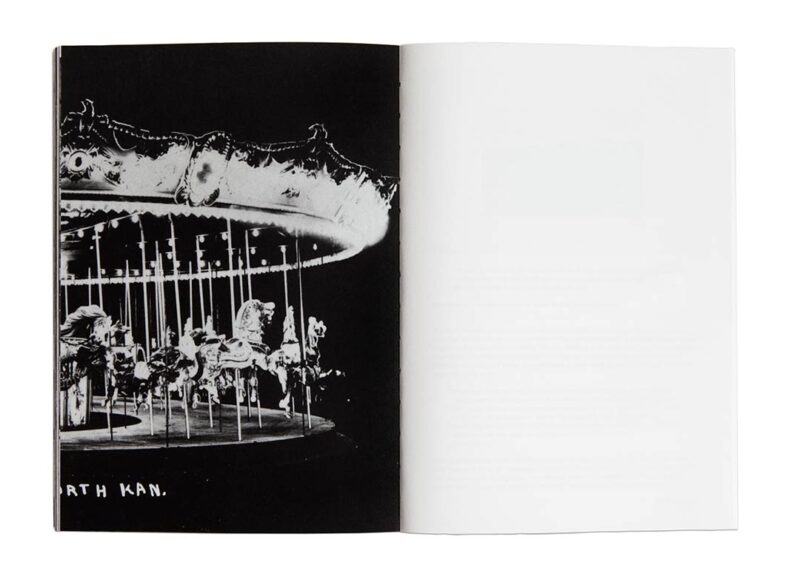

En plus des mots, ce sont parfois les images qui sont elles-mêmes mises en abyme. Ainsi, le livre s’ouvre sur la photographie d’une chaise à bascule dans un chalet de bois dont les murs sont couverts d’une avalanche de photographies, un préalable discret à celle dans laquelle Dry Hole nous conduit, au fil de ses pages, jusqu’à cet ultime carrousel final : un manège 1900 de chevaux de bois qui tournent et tournent sans cesse au son de cette musique entraînant avec elle, sans relâche, tous ces fragments d’images et d’impressions visuelles.

Luce Lebart est historienne de la photographie, écrivaine et commissaire d’exposition.