[Automne 2018]

Par Émilie Serri

En mars 2017, j’ai traversé le pays en train. À bord du Canadien, j’ai parcouru une distance totale de 8932 km aller-retour pour mettre en mouvement l’écriture de mon mémoire de maîtrise. Pendant huit jours et six nuits, d’est en ouest, puis d’ouest en est, j’ai tenté de donner forme au questionnement identitaire qui habite mon travail.

Pourquoi ce long voyage pour un mémoire qui aurait très bien pu s’écrire depuis le confort de mon canapé ? Pour la simple raison que je voulais que mon écriture soit marquée par le même mouvement, le même déplacement que celui de ma mémoire. Forcer le déplacement pour écrire sur une identité déplacée… Me dépayser pour faire écho à l’expérience d’expatriation de mes parents. Découvrir à travers la fenêtre mon pays de naissance pour réfléchir à mon pays d’origine… Avec le recul, je comprends que sommeillait également un désir de me mettre en scène, de m’incruster dans une histoire et une mémoire ne m’appartenant pas tout à fait, celle d’un pays d’origine inaccessible, la Syrie…

La Syrie : un « ailleurs familier ». Je suis née et j’ai grandi à Montréal, de parents immigrants. Ma mère est Belge, mon père Syrien. Mes parents ne sont pas des ex-ilés ou des réfugiés. Ce sont des ex-patriés. Ils ont tous deux quitté leur pays d’origine volontairement. Je ne suis ni réfugiée, ni exilée, ni expatriée. Et pourtant, j’ai l’impression d’avoir été déplacée…

En 2010, accompagnée de mon père et de ma sœur, je pars pour la première fois depuis plus de 10 ans à Damas en Syrie, la ville natale de mon père.

Le premier jour, quand je débarque dans cette famille d’« inconnus » dont je ne comprends pas la langue, mon premier réflexe est de m’armer de mon appareil 35 mm. J’appuie alors sur le déclencheur comme si chaque flexion de mon index constituait un début de réponse à mes questions. À travers le viseur, je repère tout de suite ma grand-mère.

Je reconnais son expression, à la fois douce et fière, veillant sur nous depuis la table basse du salon. Son regard m’intimide, mais grâce à l’appareil photo, j’ai la distance nécessaire pour me rapprocher. C’est la première que je photographie.

Je me souviens l’avoir photographiée comme si elle appartenait à un « autre » monde, un « ailleurs familier » auquel je n’aurais jamais tout à fait accès en raison de mon statut d’étrangère. Je me souviens aussi d’avoir été consciente qu’il s’agissait probablement de la première et de la dernière fois que je pourrais le faire… comme si j’anticipais ce qui allait venir…

Je la photographie par nécessité plus que par plaisir. Je ressens l’urgence de me créer une banque de souvenirs. Je sais que mon temps est compté.

Peu de temps après notre visite, c’est le début de la révolution syrienne. Le peuple prend la rue et réclame pacifiquement liberté et démocratie. Mais la brutalité de la répression du régime laisse place à une guerre civile.

Le conflit est encore jeune lorsque ma grand-mère s’éteint. Je me dis qu’elle a peut-être préféré partir plutôt que de témoigner de la lente agonie de son pays… Je crois qu’en la prenant en photo, je lui disais de toute façon déjà « au revoir ».

Ce sont ces deux évènements, le début de la révolution et le décès de ma grand-mère, qui refont surgir un questionnement latent depuis longtemps : comment faire le deuil d’un pays et d’une histoire à la fois familière et étrangère ? Est-il possible d’ancrer une identité « postdiasporique1 » syrienne en l’absence de référents, alors que la guerre menace le pays de disparition ? Quel rôle jouent les archives dans la « post-production » de cette identité ?

No time for tomorrow : se raconter des histoires pour faire de l’Histoire. Devant l’impossibilité de me rendre en Syrie après le début de la guerre, je me suis tournée vers les archives. Au début de ma recherche, j’ai voulu « voir », voir la Syrie, la saisir par les yeux. « Voir » comme pour me rassurer qu’elle existait toujours… J’ai cherché dans les « images des autres », dans ces films amateurs, un ancrage culturel, une mémoire collective à laquelle je puisse entrelacer ma mémoire familiale.

Quand je suis tombée sur ce récit de voyage tourné en 16 mm par deux étrangers lors d’un séjour à Busra, en Syrie du Sud, j’ai senti que ces images d’un mariage contenaient une histoire plus large du pays et j’y ai vu l’occasion de réinterpréter ma relation à ce passé et ce qu’il signifie pour moi aujourd’hui. J’ai visionné cette séquence des centaines de fois, chaque visionnement devenant l’occasion d’observer de nouveaux détails et de faire de nouveaux rapprochements.

Je me suis raconté des histoires. J’ai pensé que le marié aurait pu être mon grand-père et la mariée, ma grand-mère… J’ai trouvé une ressemblance troublante entre le garçon aperçu dans le film et mon frère Karim… J’ai projeté dans ces images anonymes le passé de ma famille.

Mon premier réflexe a ainsi été de traiter ces images impersonnelles « comme si c’étaient les miennes », de faire du « public » quelque chose de « privé » et du « lointain » quelque chose d’« intime ». Au montage, j’ai puisé dans une vidéo de famille pour superposer à ces images anonymes – celles du récit de voyage, mais aussi des séquences documentant la guerre tournées par des Syriens – un enregistrement de mon père adressé à sa mère à l’occasion de la fête des Mères ainsi qu’un extrait récent où il m’apprend à compter en arabe.

En combinant documents personnels et archives trouvées sur le Web, j’ai ainsi tenté de recomposer une mémoire éparpillée dans le temps, l’entrelacement du « privé » au « public » et leur interchangeabilité transformant ces images anonymes en référents identitaires.

LDSUR (left.down.straight.up.right) : l’image trace. Je suis tombée sur ces images par hasard, à travers une suite de mots-clés. Je cherchais la Syrie, je ne l’ai trouvée qu’à travers son absence… Une voiture aux allures rétro, des rues escarpées, une pancarte Frontenac, des palmiers, une esthétique film noir… Ma lecture des images était d’autant plus brouillée qu’ayant tapé sur le clavier « Damas », je m’attendais naïvement à la retrouver dans les images proposées. J’avais beaucoup de questions et peu de réponses. Désorientée et incapable de me situer, j’ai cherché des repères dans les commentaires des internautes.

Contrairement à ce que plusieurs avaient avancé, la ville représentée n’était pas San Francisco, mais bien Los Angeles. Grâce à une analyse détaillée du trajet effectué par la voiture et de son modèle, des internautes avaient identifié la date et le lieu du tournage : nous étions en 1947 dans le quartier Bunker Hill avant qu’il ne soit détruit. Encore plus étonnant : la séquence avait été tournée pour être utilisée comme arrière-plan dans une scène du film hollywoodien Shockproof [Jenny, femme marquée, dans sa version française], de Douglas Sirk.

Il m’a fallu du temps pour faire le lien entre ces images de cinéma mettant en scène la ville de Los Angeles et ma propre quête. Mais je devine maintenant qu’un élément en particulier a grandement contribué à ma fascination pour ces images et à ma volonté de les travailler : leur appartenance simultanée au régime du documentaire et à celui de la fiction. En effet, ces images sont à la fois décor de cinéma et archives historiques. Car si elles ont avant tout été tournées pour constituer l’arrière-plan d’une scène de cinéma de fiction, elles témoignent également, en tant que documents, d’une ville qui n’existe plus. En ce sens, elles constituent à mes yeux des traces de ce qui a disparu et font ainsi écho tant à la destruction de la Syrie qu’à la disparition du cinéma familial dont l’existence a grandement participé à façonner mon identité syrienne.

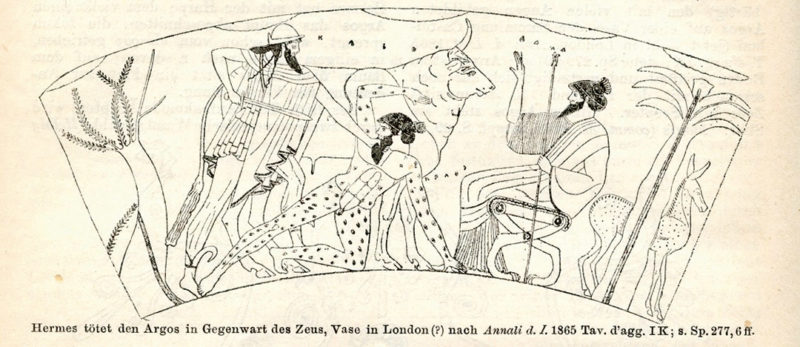

L’écran vert, ou la naissance d’un nouveau mythe. C’est l’histoire de Zeus, le roi des dieux, et de sa femme « divinement jalouse », Héra. Héra qui suspectait les infidélités de Zeus, le faisait suivre par un détective qui le « veillait ». Or, Zeus, ayant la capacité de se métamorphoser, n’avait aucun mal à tromper le détective. Lorsqu’il était avec Io, il se transformait en taureau, elle en génisse et le détective n’y voyait que du feu. Héra délaisse alors le veilleur pour un sur-veillant nommé Panoptès, dont la particularité est d’avoir des yeux sur tout le corps. Panoptès, « celui qui voit tout », peut voir dans toutes les directions, à n’importe quelle distance et à n’importe quel moment. Et par conséquent, il est capable de voir Zeus à l’état de Zeus, Zeus en train de se métamorphoser et Zeus en taureau. Embêté par Panoptès, Zeus cherche à s’en débarrasser et trouve à cet effet Hermès. À cette époque, la musique n’existait pas encore, et Hermès était le premier à avoir inventé les instruments et partitions musicales. Muni d’une flûte de pan, il s’approche de Panoptès. Lorsqu’il commence à en jouer, ce dernier, n’ayant jamais entendu de musique de sa vie, est d’abord ébloui puis ému aux larmes. Ses larmes recouvrent tous ses yeux et il ne voit plus rien. Hermès sort alors son coutelas et le tue. Héra, battue, ramasse alors les yeux de Panoptès et de dépit, les jette. Mais à ce moment-là passait un oiseau. C’était un paon. Et voilà pourquoi les yeux de Panoptès se retrouvent sur les plumes du paon. D’ailleurs, dit Michel Serres, lorsqu’il raconte ce mythe : « Est-ce que vous voyez le paon faire la roue ? Pas vraiment, il vous voit ». Le paon nous voit, donc les écrans aussi. Comme l’oiseau qui a bénéficié du geste divin de Héra, la technologie a fait de la machine-écran l’héritière de ces ocelles qui nous scrutent « tout le temps, dans toutes les directions, à n’importe quelle distance ». À l’ère numérique, les écrans sont devenus les nouvelles reliques. Nous pensons les regarder, mais ce sont bien eux qui nous regardent. L’écran vert, dont la capacité de métamorphose égale celle de Zeus, illustre particulièrement bien les liens ténus que l’on peut tisser entre la technologie et le divin.

Cette technique d’incrustation permettant d’intégrer au sein d’une même image des objets filmés séparément domine aujourd’hui la production d’images, que ce soit en cinéma, à la télévision ou en publicité. Or, bien que son utilisation soit largement répandue, le fond vert demeure toujours invisible aux yeux des spectateurs. Sa fonction est strictement utilitaire : il doit disparaître pour permettre à un espace virtuel d’être incrusté.

Dans le mythe de Panoptès, l’être humain est un simple veilleur. La seule paire d’yeux qu’il possède ne lui permet pas d’entrevoir les interstices. Or, l’écran vert n’existe que dans son état transitoire. Il est une frontière, un interstice, un espace vide qu’il faut remplir. Entre présence et absence, image et non-image, tout et rien, son potentiel est infini. L’écran invisible a la capacité de rendre tout visible. Il contient en quelque sorte toutes les images du monde.

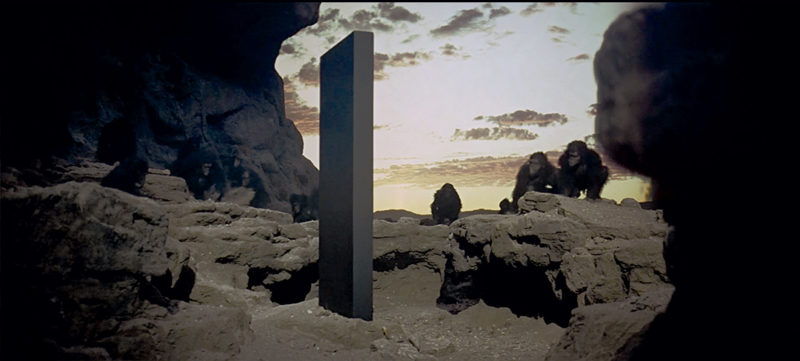

Comme le monolithe de Kubrick dans 2001 Odyssée de l’espace, l’écran vert a la capacité de traverser le temps et porte le poids d’une mémoire et d’une connaissance qui dépassent celles de l’Homme. Une présence qui ne se vérifie que par son absence, une forme interchangeable, un passage entre des mondes irréconciliables ainsi qu’une mémoire sans limites et sans frontières sont parmi les attributs de cette technique, ce qui l’apparente au sacré.

R0G255B0 : Combler le vide en le laissant apparaître. Dans R0G255B0, je me suis servie de l’écran vert pour voyager dans la mémoire de mon pays d’origine, la Syrie. J’ai cherché à combler le vide en le laissant apparaître, à générer un espace de représentation dans lequel je pourrais réassembler des fragments de ce pays d’origine qui m’échappe alors que je n’ai pas encore eu le temps de le connaître.

Dans le combat entre Hermès et Panoptès se joue également une tout autre bataille, celle entre deux types de messages distincts : le sonore et le visuel. R0G255B0 est bâti autour de cette même tension entre l’image et le son. Car pour pouvoir entendre, il m’a fallu bloquer l’image. Et pour qu’il y voie plus clairement, aveugler le spectateur. Fermer les yeux pour mieux les rouvrir…

Sur ce double écran vert, suspendu au centre de la pièce, je n’ai pas incrusté d’images, mais du texte et du son. À son entrée dans la salle, le spectateur était d’abord inondé de vert. Au son, des extraits d’entrevues enregistrées avec mon père, où il racontait la Syrie de son enfance et les moments passés au cinéma familial, donnaient une première couche de sens. Sur la face opposée figuraient, en contrepoids au point de vue nostalgique de mon père, des témoignages écrits relatant l’expérience quotidienne de Syriens restés au pays pendant la guerre.

Et puis, une voix synthétique scénarisée à partir d’anciens guides touristiques de la Syrie, venait encore troubler l’orientation du spectateur tout en prétendant lui indiquer comment naviguer dans ce pays invisible.

En juxtaposant dans l’espace virtuel de l’écran vert documents personnels et archives publiques appartenant à différentes temporalités se crée un réseau de relations entre ces documents et ces mémoires. Le détournement et l’appropriation de la technique commerciale du fond vert sont ainsi réalisés à des fins politiques. À la fois espace de possibilités et figuration de l’absence, le double écran devient la surface sur laquelle s’incrustent, sous forme de témoignages oraux et écrits, des fragments de la mémoire d’un pays en voie de disparition.

Bien entendu, pour remplir cet espace vide d’images, le spectateur est essentiel. L’écran ne donnant rien à voir, le regardeur est obligé de se faire son propre spectacle. En se déplaçant autour du monolithe et en tentant de réconcilier son et texte, le spectateur devient actif. L’image lui étant refusée, il est amené à en générer de nouvelles qui lui sont propres. Il devient ainsi acteur de son propre film.

Originaire de Montréal, Émilie Serri est cinéaste et artiste visuelle. Diplômée en cinéma de l’Université Concordia, elle vient de terminer une maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’UQAM. Distribué par la société de cinéma expérimental Light Cone à Paris, son travail a été montré dans de nombreux festivals en France, en Suisse et en Grèce et dans des galeries d’art à travers le Canada. En 2018, elle a remporté la prestigieuse Bourse Bronfman en art contemporain.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 110 – MIGRATION ]

[ Article individuel, en numérique, disponible ici : Émilie Serri, À la recherche d’un pays perdu ]