[Hiver 2021]

Par Zoë Tousignant

Il va de soi que la création d’un livre photographique nécessite beaucoup de réflexion, de temps et d’énergie. Heureusement, cette somme de travail est habituellement répartie entre plusieurs intervenants qui, chacun possédant une expertise dans son propre domaine, contribuent à la réalisation du produit fini. Parmi ces personnes, on retrouve le plus souvent le photographe, le graphiste, l’éditeur, le réviseur, l’auteur, le traducteur, le papetier, l’imprimeur, le relieur et le distributeur. L’importance du rôle de chacun de ces acteurs, toutefois, est rarement uniforme d’un projet à l’autre et chaque livre apporte donc une reconfiguration de leurs interactions. Par exemple, il m’est arrivé de travailler avec des photographes particulièrement ouverts aux suggestions majeures que pouvaient apporter les graphistes, alors que d’autres avaient simplement besoin de quelqu’un pour mettre en œuvre un concept déjà arrêté. La même chose s’applique chez les éditeurs, qui peuvent se voir en chef de file ou comme facilitateur de l’activité créative.

Chaque situation est différente ; pour autant, lorsque vient le temps de déterminer la paternité du livre photographique, la conclusion est on ne peut plus simple à prédire: l’auteur est le photographe. J’entends les photographes s’exclamer à l’unisson : « Mais bien sûr qu’il l’est ; après tout, c’est mon livre ! » Même s’il n’est pas dans mon intention de sous-évaluer la réflexion, le temps et l’énergie que le photographe investit dans un livre, je veux cependant remettre en cause ce statu quo pour m’interroger sur les perpectives qu’une compréhension alternative pourrait ouvrir. Que se passerait-il si nous mettions à reconnaître les apports de tous les autres contributeurs ? En quoi la prise en compte de ces professionnels et relations élargirait-elle la perception du livre photographique sur le plan conceptuel et aussi, plus simplement, dans la manière dont on le lit ?

Il convient de souligner qu’une désignation claire et sans équivoque de la fonction d’auteur a été un facteur déterminant dans l’acceptation du livre photo en tant qu’œuvre d’art à part entière au cours des vingt dernières années ou à peu près. C’est peut-être précisément pour contrebalancer la complexité de la paternité de l’objet (et sans doute également son affiliation occasionnelle avec l’univers de l’édition populaire) que la reconnaissance du livre photographique s’est appuyée sur la notion que le génie créatif réside chez un seul et même individu. Les noms des photographes sont ce qui guide à la fois l’acquisition des ouvrages par les musées et les collections particulières, et aussi la publication de recueils faisant autorité sur le genre. La situation peut se comparer avec celle du cinéma, domaine dans lequel la majeure partie de l’apport créatif est attribuée traditionnellement au réalisateur, malgré les centaines ou même les milliers de personnes ayant collaboré à n’importe quel film. La notion d’auteur est un artifice commode qui peut contribuer à occulter le fait que, derrière un nom unique, c’est toute une industrie qui est à l’œuvre.

Ewa Monika Zebrowski fait des livres depuis le début des années 2000, et ceux-ci ont pris une place de plus en plus grande dans sa pratique artistique au fil des années. Son œuvre dépasse maintenant les vingt ouvrages, et si certains sont liés à des séries photographiques qu’elle a exposées en épreuves papier, d’autres existent en tant qu’objets autonomes. Généralement publiés à compte d’auteur en éditions à tirage limité allant de deux à soixante-dix exemplaires, ils se classent au rang des livres d’artiste, que je considèrerai ici comme une sous-catégorie des livres photographiques (en d’autres termes, si un livre d’artiste a la photo pour matière, on peut aussi le qualifier de livre photographique, mais cette dernière appellation englobe de nombreuses autres formes de publications photo). Les ouvrages de Zebrowski font partie de collections un peu partout dans le monde, et on les trouve dans des institutions aussi variées que la National Poetry Library à Londres, la Cy Twombly Foundation, l’American Academy à Rome, la Menil Collection, le Farnsworth Art Museum, le Museum of Modern Art à New York, la Stanford University, l’Université McGill, le Banff Centre, la Toronto Public Library et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ses livres se prêtent bien à une discussion sur les différentes parties prenantes à la production d’un livre photographique (en fait, c’était l’idée de Zebrowski d’aborder le présent essai sous cet angle) à cause de sa façon d’intégrer le concept comme le processus de collaboration en tant que composante productive dans son travail. Comme Zebrowski le fait remarquer, elle « n’aime pas créer dans le vide ».

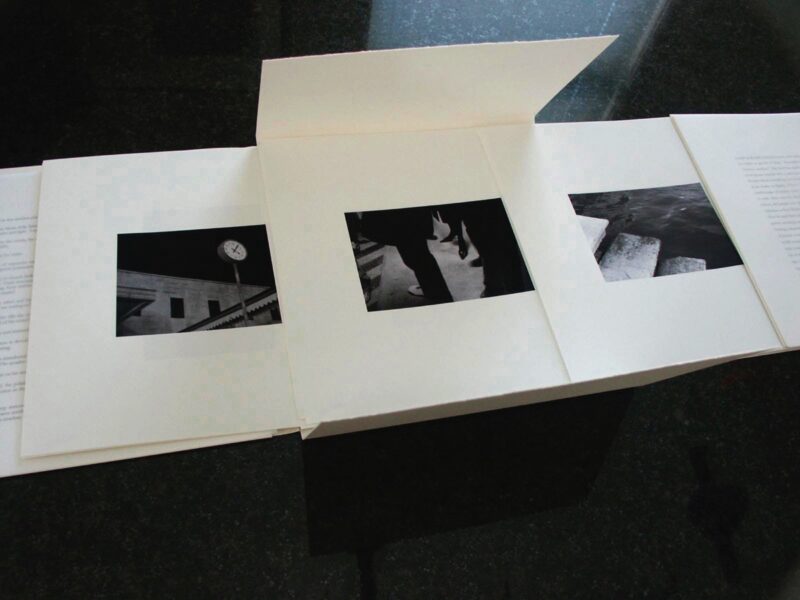

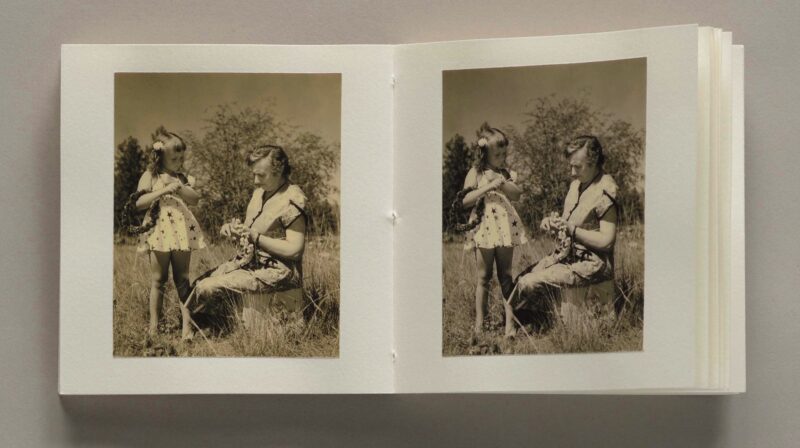

Son premier livre, My Mother Was There… (Blanc de mémoire) (2001), projet autobiographique qui emploie des photographies de ses parents quand ils étaient un jeune couple, a été entièrement autoproduit et témoigne d’un travail artisanal délicat qui, fait intéressant, demeure une constante dans son œuvre. Peu de temps après cette réalisation, elle a entamé une collaboration avec le relieur et éditeur montréalais Jacques Fournier et, en 2002, ils ont sorti le premier ouvrage d’une trilogie que Zebrowski qualifie de son « cercle des poètes », chacun étant inspiré, respectivement, par la poésie de Joseph Brodsky, Robert Frost et Mark Strand. Suivant un modèle volontairement uniforme dans leur dimension, leur format et leur concept, ces trois créations peuvent être vues comme un exercice fondateur dans l’exploitation artistique si particulière que fait Zebrowski de l’objet livre. L’esthétique générale de la trilogie – par exemple, l’utilisation subtile d’une typographie gaufrée ou pâle, l’abondance d’espace blanc entourant les photographies imprimées, la texture légèrement brute du papier et l’ajout de pochettes de livre pliées – est devenue une référence dans sa pratique.

On pourrait difficilement surestimer l’influence que Fournier a exercée sur le développement du livre d’artiste au Québec et ailleurs. Depuis ses débuts dans les années 1980, il a travaillé à titre de relieur artisanal sur d’innombrables projets et, à compter de 1993, il a pris la direction des Éditions Roselin, une petite maison d’édition spécialisée dans la production de livres d’artiste en édition à tirage limité. La longue liste des photographes et autres créateurs en arts visuels avec qui il a collaboré au fil des ans comprend notamment Serge Clément, Adad Hannah, Isabelle Hayeur, Paul Lacroix, Sylvia Safdie, Françoise Sullivan et Richard-Max Tremblay. Fournier a décidé de prendre sa retraite en 2018, mais pas avant d’avoir fait don de son équipement d’atelier au Département des médias imprimés de l’Université Concordia, où il a également été conférencier. Voir et manipuler des exemples de ses créations, c’est entrer en contact avec un savoir-faire de très haut niveau, un souci du détail impressionnant et une vive sensibilité envers la matérialité des livres. C’est là sa signature.

Fournier décrit sa relation avec Zebrowski comme étant d’amitié et d’idées : un processus de consultation entre deux artistes. Après leur première collaboration en 2002, ils ont réalisé quatorze autres livres, et Zebrowski a toujours mentionné le travail de Fournier dans ses achevés d’imprimer. Dans un sens, l’apothéose de leur aventure conjointe a été la création d’Open Book/The White Book (2009), ouvrage imposant, vierge, tout blanc, de 712 pages en papier Arches épais de la Papeterie Saint-Armand, avec une délicate reliure à la française cousue au point de croix. Zebrowski parle de cette œuvre comme d’une « sculpture de papier » et, bien qu’elle n’ait pas encore été exposée, on peut la considérer comme l’aboutissement le plus radical de son exploration conceptuelle permanente de l’objet livre. En l’absence d’images ou de texte pour diriger notre attention, nous nous retrouvons face à la seule présence physique du papier et du fil.

En 2006, Fournier a présenté Zebrowski à l’artiste Francine Savard, dont les œuvres ont été exposées dans des institutions comme le Musée d’art contemporain de Montréal, la Diaz Contemporary, la Vancouver Art Gallery et la Galerie René Blouin (aujourd’hui Division Blouin). En plus de poursuivre une carrière de peintre explorant l’histoire de la peinture abstraite avec détermination et rigueur, Savard œuvrait depuis de nombreuses années comme graphiste. Quinze ans et plus de quinze livres plus tard, Zebrowski voit dans ses liens avec Savard une affaire d’amitié et de collaboration active. Parmi les qualités qu’apporte Savard en tant que conceptrice graphique, Zebrowski mentionne son sens des proportions, sa sensibilité visuelle et sa mise en page fine et poétique du texte. En fait, il est assez facile de voir que certains éléments de la propre pratique de Savard – par exemple, une utilisation précise et judicieuse du langage et une synthèse raffinée, mais puissante de la couleur et de la forme – ressortent également dans ses créations graphiques. Toutefois, pour elle, la collaboration avec une autre artiste est un processus dans lequel elle se doit de toujours garder à l’esprit qu’il y a des limites à ne pas outrepasser. Contrairement aux contrats de design de catalogues qu’elle honore régulièrement pour des institutions comme le Musée d’art contemporain de Montréal et le Musée national des beaux-arts du Québec, pour lesquels elle a généralement toute latitude de proposer un concept graphique fort, Savard pense que son rôle dans la réalisation de livres d’autres artistes est de contribuer au processus créatif plutôt que de le diriger. Sa méthode consiste à faire de nombreuses suggestions et à demeurer à l’écoute de la vision particulière de l’artiste.

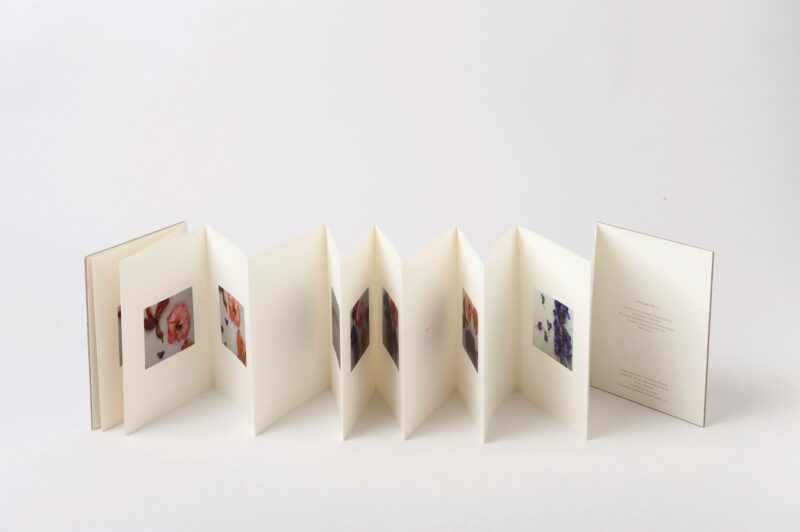

Le travail accompli par Savard avec Zebrowski semble, à mon point de vue, être axé sur l’idée d’obtenir le meilleur effet d’ensemble possible à travers les moyens graphiques les plus nuancés. Un bon exemple en est l’une de leurs dernières collaborations, I Never Knew Cy Twombly (2020), qui présente une série de vingt poèmes de Zebrowski (et seulement une unique photographie, qui n’est pas d’elle), inspirés de ses pèlerinages récents dans l’œuvre du peintre, sculpteur et photographe Cy Twombly. L’accent tout entier du livre est mis sur les mots imprimés, qui pourtant semblent simplement chuchotés, flottant calmement au centre de chaque page. Le succès d’une entreprise à ce point tout en délicatesse doit également beaucoup à l’expertise de l’imprimeur, en qui Zebrowski voit un autre collaborateur essentiel, qui doit saisir l’esprit de l’œuvre pour pouvoir produire un bel objet. Pendant des années, elle a fait appel aux services de l’atelier montréalais PhotoSynthèse, mais, depuis 2015, ses livres sont réalisés par Datz Press, un imprimeur de Séoul.

Zebrowski sait depuis longtemps le rôle primordial que les mots peuvent jouer dans un livre d’artiste et, en plus d’écrire elle-même, elle a fréquemment travaillé avec des auteurs et des poètes, parmi lesquels Mark Strand, Pascale Quiviger et Theodore K. Rabb. Elle collabore aussi régulièrement avec la poète et romancière Anne Michaels, qui a écrit des textes pour ses van gogh’s bed (2020), For Mark (2015) et Sea of Lanterns (2011). Avec Michaels comme avec d’autres auteurs, le processus participatif est relativement moins interactif, dans la mesure où Zebrowski accepte sans poser de question les textes que lui envoie l’auteur. Malgré tout, une fois la conception du livre en voie d’achèvement, les auteurs ont l’occasion de voir l’agencement visuel de leurs écrits, et donc de participer à l’aboutissement graphique de l’œuvre. Ce dernier détail pourra paraître surprenant pour certains d’entre eux, mais il est en droite ligne avec l’attachement de Zebrowski à l’idée de collaboration.

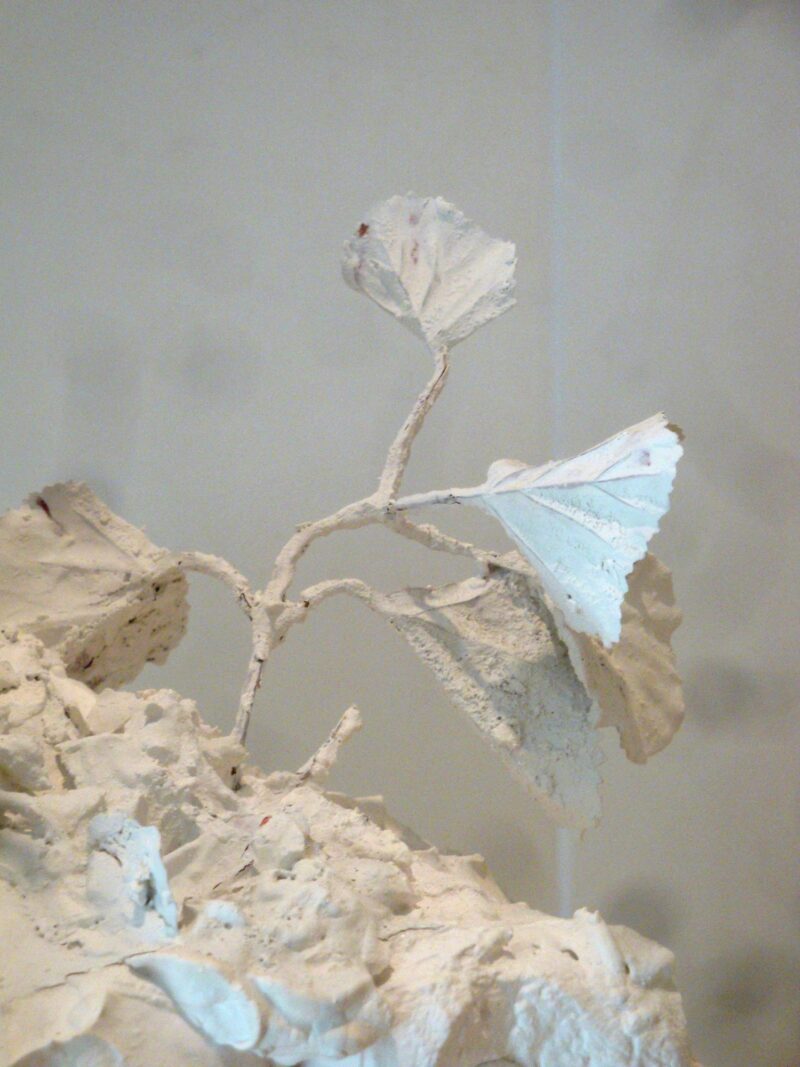

Le fait est que Zebrowski n’est jamais tout à fait seule. Selon moi, les sujets eux-mêmes de ses livres reflètent son niveau d’engagement avec d’autres personnalités créatives. Plusieurs de ses œuvres, à commencer par sa trilogie du « cercle des poètes », suivie par ses ouvrages sur les artistes Andrew Wyeth (Finding Wyeth, 2012 ; at the window, 2018), Vincent van Gogh (van gogh’s bed, 2020) et Cy Twombly (twombly, italia, 2015 ; a bouquet for Cy, 2017 ; The White Sculptures, 2019 ; I Never Knew Cy Twombly, 2020), sont consacrées à ce que l’on pourrait appeler l’impact physique et affectif durable que certains créateurs en arts visuels et en littérature ont eu sur le monde. Elle accorde un grand intérêt aux traces subtiles laissées par l’histoire et les vies vécues tant dans les espaces intérieurs que dans les vastes paysages, mais ce n’est pas un hasard si les artistes ont compté pour une large part dans son exploration photographique de telles traces. Wyeth, Van Gogh et Twombly ont également, dans un sens, fait partie de son processus collaboratif, car, tout comme elle a recherché la participation créative de Fournier, Savard et d’autres, elle leur a laissé un espace pour qu’ils existent dans son œuvre. La profondeur de son implication avec Twombly, en particulier (qu’elle n’a jamais rencontré, comme un de ses titres le confirme), donne l’impression que leur rapport relève de l’interaction personnelle.

Alors, qu’en est-il de la notion d’auteur, vue comme une fin en soi ? Insister, comme tel a été mon propos ici, sur le fait que l’acte de création des livres de Zebrowski est une entreprise commune, provoque-t-il une forme ou une autre de malaise ? L’idée d’inviter d’autres acteurs dans le processus et de leur donner une certaine agentivité artistique diminue-t-elle sa propre autorité ? Si c’est le cas, cela illustre sans nul doute à quel point l’image du génie créatif solitaire est profondément ancrée dans notre conception de la démarche artistique. Mais fortement ancrée ne signifie pas appropriée, et le génie de l’art de Zebrowski est qu’il nous aide à nous ouvrir à une notion alternative : la création artistique naît de la collaboration. La tâche de l’historien de l’art ou du critique devient alors de se demander comment plutôt que quoi ; non pas de quoi s’agit-il ?, mais comment ces gens font-ils cela ensemble ? L’exercice est sans doute exigeant, parce que parler des gens peut certes s’avérer compliqué. Comme Zebrowski en fait la démonstration, la démarche peut aussi s’avérer extrêmement fructueuse. Traduit par Frédéric Dupuy

Zoë Tousignant est une historienne de la photographie et une commissaire basée à Montréal. Elle a travaillé à plusieurs projets de livres, dont Gabor Szilasi. Le monde de l’art à Montréal, 1960–1980 (Montréal, Musée McCord et Presses universitaires McGill-Queen’s, 2019), et Archipel / Serge Clément (Montréal et Paris, Occurrence et Éditions Loco, 2018).