[Hiver 2021]

Par Edward Pérez-González

L’un et le multiple. En quelques mots, on peut définir la multiplicité comme une condition amplificatrice des choses, des phénomènes ; un état d’abondance, de potentialités, qui nous permet de percevoir et de comprendre le monde à partir de dimensions différentes et hétérogènes, à partir d’une dimension autre. Ce mode de l’un et du multiple, c’est bien ce à quoi nous confronte l’exposition Les années musicales : 1920–2020, présentée par VOX, centre de l’image contemporaine1.

« Le multiple, il faut le faire2 », disent Gilles Deleuze et Félix Guattari, et cela, non pas en ajoutant des dimensions supérieures, mais plutôt en soustrayant l’unique. C’est à travers cette opération qu’apparaissent les systèmes à caractère rhizomatique qui se plient, se replient et se déplient sans cesse. On en sent la présence lorsqu’on erre parmi les univers contenus dans cette exposition qui produit chez le spectateur une sorte de désorientation, de lutte entre le désir de tout absorber d’un coup et celui de se laisser mener, de se laisser couler selon le rythme ou le silence qui s’impose.

Marie J. Jean, la commissaire de l’exposition, s’est donné pour but, au départ, d’offrir une expérience sensorielle à partir d’œuvres qui mettent en tension l’image et la musique, deux dimensions qu’on retrouve plus communément subordonnées l’une à l’autre3. En effet, l’exposition, presque totalement composée de films et de vidéos, muets et sonores, traverse de façon organique – non séquentielle et non chronologique – cent ans d’évolution de l’art audiovisuel à partir d’une judicieuse sélection d’œuvres qui mettent en évidence une certaine idée de l’histoire de l’art : pas l’histoire d’une succession de styles artistiques, mais plutôt celle d’un ensemble de concepts, de discours et d’intentions théoriques qui s’articulent autour des œuvres. Parmi ceux-ci : le dépassement de l’idée de beauté, l’abandon de la notion de fonctionnalité de l’art, la mise en suspens de la signification et l’autonomie de l’art.

Les années musicales : 1920–2020 ne cherche pas à susciter en nous le désir de revenir à des temps passés, qu’on a vécus ou pas. Elle semble plutôt suspendre le temps afin d’envelopper le visiteur dans une atmosphère d’ici et maintenant chargée d’une vibration expansive que génèrent chaque œuvre, chaque approche, chaque visite de l’exposition. Le temps, encore, devient multiple, de par ce va-et-vient qui rompt le fil de la temporalité ordinaire: la dé-temporalisation du temps.

Compléter le parcours proposé prendrait au visiteur au moins huit heures, mais il lui suffit d’à peine quelques instants de connexion avec les œuvres pour accéder, tant elles sont nettes, aux idées de relation de pouvoir et de tension entre image et son, ainsi que de visualisation de la musique et de musicalisation de l’image. En nous mettant dans des états de perception sans cesse renouvelés, l’exposition devient à la fois un et multiple ; chaque œuvre devient un et multiple. Et c’est là, dans ce jeu avec le temps, dans cette idée d’infinitude, qu’on peut trouver la clé d’un art qui semble pressentir – sinon construire – son futur.

Du corps prolongé et des connexions. La mise en espace de l’exposition, sans prétendre à la monumentalité, mais tout à fait héritière des préceptes de neutralité et d’épuration contextuelle du cube blanc, propose un parcours libre, mais non arbitraire. À première vue, et momentanément, on ne trouve pas l’idée annoncée de relation entre son et image, les œuvres semblant fonctionner dans leur seule dimension visuelle. C’est à travers l’action du visiteur qu’elles atteignent leur complétude : en se connectant à chacune d’elles grâce à des écouteurs filaires prêtés à l’accueil, qui deviennent un prolongement de son corps, le visiteur intègre à son expérience la dimension sonore. Ainsi, lors de sa déambulation, le corps-visiteur-spectateur se connecte d’œuvre en œuvre – un peu comme le font les personnages du film Avatar –, activant les univers multiples qui s’y déploient et se séparant ainsi du reste du monde. Le corps-visiteur-spectateur, dans son lien à l’œuvre et à l’exposition, devient multiplicité.

Organisée en cinq corpus distincts, l’exposition s’ouvre sur une sorte de préambule dans l’antichambre de la grande salle. Au mur : une composition d’écrans qui diffusent des films. Dans une vitrine : un ensemble d’images imprimées qui rappellent l’époque des grandes inventions de l’image en mouvement et du son, et mettent en relief le caractère expérimental des premiers rapprochements entre l’art et les mondes du son et de l’image en mouvement. Ce préambule annonce en quelque sorte la nature hybride et hétérogène de l’exposition. Les films qu’on y retrouve – datant pour la plupart des années 1920 – incluent, entre autres, Anemic Cinéma (1926), de Marcel Duchamp (signé du nom de son alter ego Rrose Sélavy), qui montre, en alternance, des formes circulaires emportées dans un mouvement giratoire et des textes tournant en spirale dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. L’accompagne un autre film expérimental, réalisé par Viking Eggeling, qu’on pourrait associer au courant dadaïste. Symphonie diagonale (1924) est composé de figures carrées et circulaires qui grandissent, se multiplient, apparaissent, disparaissent et se juxtaposent en un jeu presque hypnotique, formant des illustrations que nous pourrions rapprocher de celles que produisent les fractales, mais aussi d’images typiquement Art déco. Ces deux œuvres, et l’ensemble dont ils font partie, sont accompagnés par la musique de charleston provenant de l’extrait du film muet So this is Paris, réalisé en 1926 par Ernst Lubitsch. En plus de servir de préalable à l’exposition, cet assemblage témoigne du fait que les premières expériences artistiques dans le champ de l’image en mouvement, en synchronie avec les mouvements d’avant-garde de l’époque, ne cherchaient à représenter rien d’autre qu’elles-mêmes.

Quand on traverse le seuil de la salle principale, on découvre sept projections mises en espace de façon à établir un parcours libre et zigzagant. Ce dernier s’ouvre avec un film puissant de René Jodoin, réalisé avec les moyens informatiques de 1984, et dont le titre, Rectangle et rectangles, renvoie directement à l’idée de l’un et du multiple. Cette œuvre cinétique, aux effets psychédéliques, présente une progression de formes géométriques aux couleurs contrastantes, sur des rythmes percussifs créés par le créateur sonore Louis Hone. Cette musique joue d’ailleurs, par moments, le rôle de fond sonore de toute la salle.

Ce premier film est mis en dialogue avec les deux autres, qui sont en couleur. Optical Poem, créé en 1938 par l’artiste et réalisateur allemand Oskar Fischinger, est constitué de formes géométriques bidimensionnelles en mouvement, qui s’assemblent et se dispersent, produisant des motifs répétitifs qui semblent suivre des modes de groupement comme le banc, le volier ou l’essaim. Leur progression croissante en vient à saturer l’écran en une

superposition qui concorde avec les rythmes qu’impose la seconde Rhapsodie hongroise de Franz Liszt. Réalisé de façon analogique, ce film est considéré par le créateur comme une expérience de type scientifique ayant pour but de transmettre de façon visuelle les images mentales que produit la musique.

La partie en couleur se termine par Synchronie (1971), film sonore de Norman McLaren pour lequel l’artiste a composé une musique qui met vraiment au premier plan la notion de tension entre image et son. À l’aide de sons synthétiques, l’artiste parvient à illustrer ce jeu de subordination et domination que se livrent la musique et l’image en mouvement. Le son, ici, ne fait pas qu’accompagner ce qu’on voit : il interagit en consonance avec la visualité, accentue la nature expansive de l’œuvre et potentialise le déploiement du multiple. Ce film est peut-être la pièce maîtresse de l’exposition – non pas à entendre comme centralité ou racine, mais plutôt comme ligne de fuite – puisqu’elle met en évidence un moment charnière entre la modernité et la postmodernité (en supposant qu’un tel moment puisse être déterminé).

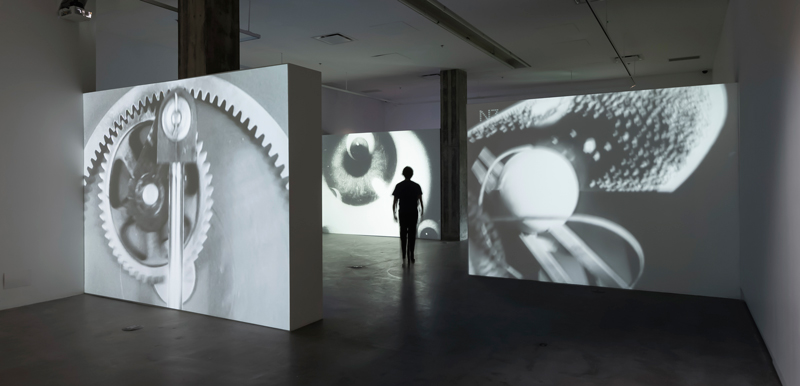

À ces œuvres en couleur succèdent quatre films sonores en noir et blanc qui sont autant de pièces hétérogènes créées à des époques différentes. Elles proposent un court-circuit temporel, une espèce de déterritorialisation d’où s’échappent et se conjuguent d’autres explorations. Se démarque Filmstudie (1926), œuvre de Hans Richter, sur une musique de Darius Milhaud. Sorte de folie visuelle, elle conjugue, par couches, un répertoire de répétitions qui nous font naviguer entre figuration (des yeux, des oiseaux) et abstraction (cercles, triangles, faisceaux lumineux). En dialogue avec cette œuvre, Mechanical Principles (1930) de Ralph Steiner, sur une musique d’Eric Beheim, illustre les mouvements d’oscillation et de transfert de pièces mécaniques industrielles et de mécanismes d’horlogerie qui, au rythme ondulant d’un tango, deviennent des machines hypnotiques. Finalement, on découvre au fond de la salle Passage à l’acte (1993), de Martin Arnold, remontage convulsif d’un extrait du film To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962) dans lequel le son se transforme en martèlement aigu.

L’ensemble de ces œuvres de la section « cinéma abstrait » fuit toute idée de signification et ouvre un champ d’interconnexions dont l’occurrence s’inscrit non pas dans une réalité, mais entre plusieurs : figurations fragmentaires, géométries inachevées, objets instables, sons brisés, résonances interrompues…

Ruptures et ramifications. Dans un autre mouvement de déterritorialisation, et à la manière d’un rhizome, d’autres chemins se détachent, d’autres lignes de fuite qui nous immergent dans des univers qu’on n’aurait pas soupçonnés voir inscrits dans le prolongement du corps principal de l’exposition. Un autre point de vue sur la relation entre l’image en mouvement et la musique nous est proposé dans une salle où sont projetés sans interruption 80 vidéoclips réalisés entre 1958 et 2019. Ces derniers, qui s’inscrivent dans les structures narratives du cinéma, sont, de par leur nature même, chargés de signes et de significations, et l’image (détachée du son synchrone, comme un film muet) s’y trouve au service de l’industrie musicale. Autre rupture : dans une petite salle équipée d’un moniteur et d’une banquette, l’exposition rejoint et inclut un jeune public, à travers une fine sélection qui comprend neuf films d’animation, tous produits entre 1977 et 2019 par l’Office national du film du Canada, films dans lesquels le son joue un rôle crucial dans la construction des mondes fictionnels, de la narration et de la tonalité, souvent comiques.

Enfin, dans ce jeu de ramifications qui paraît infini, une salle accueille une installation conçue et réalisée spécifiquement pour l’exposition, et dont la matière première est constituée de films muets des années 1920. Les marges du silence/ghosts along the way (2020), de Michaela Grill et Sophie Trudeau, se décline en plusieurs éléments : un grand écran où sont projetées des scènes isolées ; des moniteurs où sont mises en rapport, en mosaïque, des scènes diverses qui partagent des ressemblances ; un moniteur où sont présentés des extraits de dialogues écrits qu’on a détachés de leur contexte, et une création sonore de Sophie Trudeau, composée à partir de sons détachés et remixés. Cette installation offre en quelque sorte, de par son approche analytique, une synthèse de plusieurs propositions défendues dans l’exposition.

Multiplicité et dématérialisation. Bien que l’exposition se serve de dispositifs physiques, les œuvres qu’on y trouve s’appuient à peine sur la matérialité pour imposer leur présence. À partir d’un champ d’interconnexions entre l’architecture visuelle et sonore, Les années musicales : 1920–2020 nous invite à appréhender le monde à partir d’autres dimensions pour habiter le multiple. C’est une exposition de la dématérialisation, du flux, de la rupture, du mouvement et de la ramification, qui explore le monde du liminaire et de l’indétermination. Une exposition qui s’éloigne des structures rigides imposées par les idées d’essence, de nature et de certitude. Un art de l’articulation, de l’interstice, de la transition et de l’infiltration. Une exposition de l’un et du multiple.

1 Les années musicales : 1920–2020, Vox, centre de l’image contemporaine, du 18 août au 31 octobre 2020.

2 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1980.

3 Tiré du texte de Marie J. Jean, publié dans le feuillet Les années musicales : 1920–2020, Vox, centre de l’image contemporaine.

4 Brian O’Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1999.

Edward Pérez-González a obtenu en 2013 un doctorat en architecture basé sur une conception postmoderne des musées et plus spécifiquement sur la philosophie deleuzienne. Il a été commissaire de nombreuses expositions au Venezuela et au Brésil. Il fait partie du laboratoire de commissariat du Musée d’art Leopoldo Gotuzzo rattaché à l’Universidade Federal de Pelotas, au Brésil, où il est chercheur invité. Au cours des dernières années, ses recherches ont porté sur la peinture contemporaine, la théorie architecturale et le commissariat d’expositions