[Hiver 2021]

Par Bruno Chalifour

Après des mois d’une pandémie mondiale, se retrouver la tête dans les nuages peut paraître désirable, tout du moins fournir une agréable distraction. C’est ce que propose le musée George Eastman avec son exposition principale Gathering Clouds. Programmée avant l’arrivée de la COVID-19, elle occupe les deux grandes salles d’exposition du musée ainsi qu’une troisième petite salle attenante, consacrée à une vidéo de 27 minutes par Berndnaut Smilde documentant l’évolution de masses nuageuses. Comme son sous-titre le suggère, Gathering Clouds, Photographs from the Nineteenth Century and Today se présente en deux sections distinctes, chacune affectée à une des deux grandes salles. La première aborde le problème que posait la réalisation d’un paysage photographique au 19e siècle. Étant donnée la nature orthochromatique des supports photographiques d’alors, il était impossible d’obtenir simultanément un rendu acceptable d’un paysage et de son ciel. Les deux principales solutions qui s’imposèrent, du fait de leur commodité et du contrôle qu’elles rendaient au photographe, consistaient soit à réaliser deux prises de vue séparées avec des expositions distinctes (une pour le sol, l’autre pour le ciel) et à les assembler en chambre noire, soit de dessiner ou peindre des nuages à même le négatif du paysage obtenu ou directement sur le tirage. Ces techniques étaient facilitées par le fait que beaucoup de photographes d’alors avaient reçu une formation de peintre. Une des conséquences de ces deux techniques fut que les photographes constituèrent des réserves de clichés de nuages qu’ils réutilisaient pour des vues différentes. Ces pratiques sont clairement illustrées dans la première partie de l’exposition. Succédant à cette première pièce au contenu historique et éducatif, la deuxième est organisée autour de 24 Équivalents réalisés par Alfred Stieglitz dans les années 1920 et 1930. Ils occupent le secteur central. Autour de ces clichés censés exprimer métaphoriquement les états psychologiques et philosophiques de leur auteur, une compilation d’œuvres d’auteurs contemporains occupe les murs. Par comparaison avec la première salle, le contenu de la deuxième semble plutôt consacré au divertissement, y compris esthétique, qu’à des intentions éducatives.

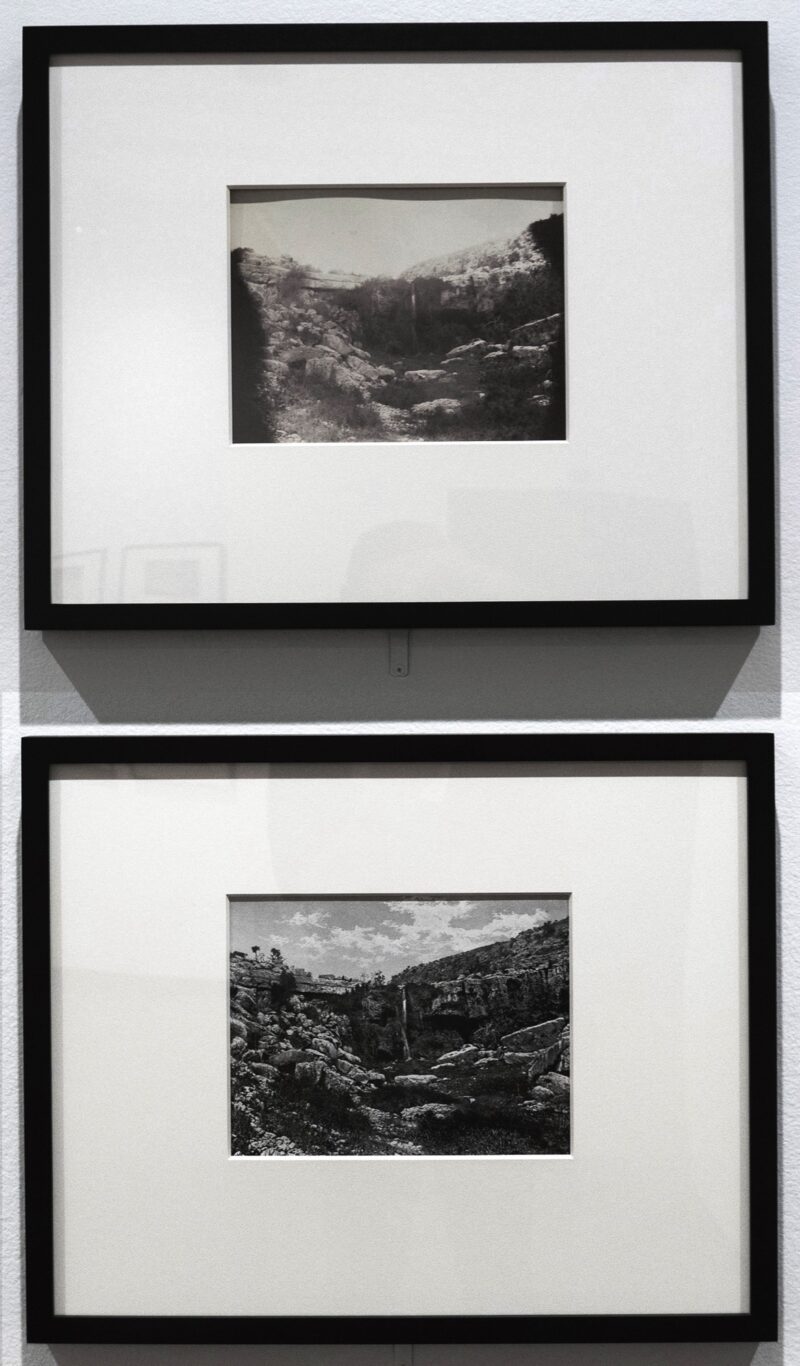

Salle 1 : « Photographies du 19e siècle ». Comme l’atteste sa thèse de doctorat de 2017, la commissaire de l’exposition, Heather Shannon, est une spécialiste de la photographie américaine du 19e siècle. À l’exception d’une vidéo de 54 minutes sur moniteur grand format réalisée en 2020 par Penelope Umbrico à partir de 218 détails de ciel de photographies extraites des archives du musée (grains, poussières et égratignures inclus), l’essentiel de cette salle d’exposition est consacré à des images d’époque réalisées par les Le Gray, Barnard, Muybridge, et autres Emerson ou Robinson. Les œuvres exposées proviennent essentiellement de la riche collection du musée, à l’exception cependant de deux étonnantes images prêtées par Patrick Montgomery. La première est une photographie de « Aïn Mousa, au pied du mont Nebo » que Louis Vignes, élève de Charles Nègre, réalisa en 1864 ; la deuxième, une photogravure que Charles Nègre lui-même réalisa à partir de l’original de Vignes. Plus loin, on peut admirer un remarquable tirage de William Henry Jackson, Mount Hood from Frost Lake, 1890, où l’auteur a peint les nuages ainsi que leur réflexion sur la surface du lac. Même si elles étaient originellement destinées à des fins documentaires, ces images se sont imposées depuis près de cinquante ans sur le marché de l’art par leurs qualités esthétiques. Le volet purement documentaire et historique, voire didactique, de l’exposition n’est cependant pas négligé et s’exprime par une courte vidéo claire et pédagogique par Mark Osterman (le spécialiste des procédés photographiques du 19e siècle au musée) et par quatorze diptyques (des chromolithographies) extraits de l’Atlas international des nuages de 1896. Dans la vidéo, on assiste à la réalisation de deux plaques négatives au collodion humide des chutes de la Genesee à Rochester (une pour les chutes, l’autre pour le ciel) qu’Osterman masque ensuite au pinceau avant d’en effectuer un tirage à l’albumine.

Un léger pas anachronique conclut cependant la cohérence proposée dans cette première salle. Elle consiste en un album constitué par Jacques Henri Lartigue en 1910, alors qu’il avait 16 ans, dont les deux pages ouvertes présentent huit petites vues d’un biplan fort éloigné du jeune photographe et se détachant sur fond de ciel couvert. Curieux et amusant sans doute, attendrissant au vu de l’âge du photographe, l’album semble quelque peu en marge du reste de cette partie de l’exposition.

Salle 2 : « Photographies d’aujourd’hui ». Dès ses premiers pas dans la deuxième salle, le visiteur est confronté, comme dans le cas de la première, par un grand écran vidéo présentant ici un agrandissement numérique d’un paysage d’Alfred Stieglitz, On Lake Thun, 1896. On peut considérer le choix de cette présentation comme douteux (et non éthique dans un musée). L’image a sans doute été pensée comme une manière de joindre les deux pièces et d’introduire l’événement central de la salle : 24 tirages originaux par contact de format 10 × 12,5 cm de la série des Équivalents du même auteur. Sur les murs avoisinants entourant cette série historique qui a influencé nombre d’artistes tels qu’Edward Weston, Walter Chappell, Minor White, Jerry Uelsmann et même Carl Chiarenza (la prochaine exposition d’envergure au musée en 2021), la commissaire a accroché une sélection quelque peu hétéroclite de travaux contemporains, d’où deux œuvres émergent. Reclining Girl and Dog Cloud – Equivalent series 1993 de Vick Muniz et Rapid Moving Clouds over Field (After Constable), Flatford, England 2017 par Abelardo Morell conjuguent maîtrise et compréhension profonde du médium photographique auxquelles les auteurs ajoutent élégance, humour, esthétique et réflexion. C’est à l’aulne de ces deux œuvres que l’on appréciera le reste des travaux présentés dans cette pièce. Certes, les bonnes intentions ne manquent pas, mais les réalisations oscillent souvent entre jeux faciles et ambitions excédant les compétences et les contenus.

The Life of a Cloud, April 16, 1:38 – 2:30 p.m., 2003 et Phantom Skies and Shifty Ground from Eduardo Santiago Muybridge’s Post-Murder Travels, 2016, deux photographies composées par Byron Wolfe, qui est à Mark Klett ce que le Dr Watson est à Sherlock Holmes, offrent également une approche ludique du sujet choisi pour l’exposition, mais ce à un niveau qui frôle celui d’un étudiant studieux en licence beaux-arts. La simplicité de The Life of a Cloud est certainement charmante ; le sérieux possible de Phantom Skies un peu éclipsé par son titre à la fois laborieux et ironique, parodiant un discours historien, un écueil sur lequel s’échouent fréquemment les jeunes étudiants. Le même sentiment de « je n’ai pu m’empêcher de succomber à une idée amusante » émane des dix tirages par contact de nuages à partir d’un écran de téléphone portable. On notera peut-être dans ces photographies réalisées par Nick Marshal, par ailleurs directeur des expositions et de la programmation au musée George Eastman, une référence décalée aux Équivalents de Stieglitz, mais une fois constatée l’utilisation d’une technologie nouvelle (et la pauvreté picturale du procédé) qu’apporte-t-on ici sinon un détachement, un relativisme teinté d’ironie auxquels l’ère postmoderne, dont nous semblons enfin nous dégager, ne nous a que trop habitués ?

Comme noté plus haut, la longueur d’un titre peut renseigner a contrario sur la qualité du contenu et de la facture d’une photographie ainsi que sur sa nature ludique. En général, comme constaté tout au long de l’histoire du médium (Cartier-Bresson, Kertész, Koudelka, Callahan, Robert Frank, W. Eggleston, M. Kenna, Luigi Ghirri, Robert Adams, Edward Burtynsky, Robert Polidori…), une œuvre significative se suffit à elle-même et fait l’économie de la distraction d’un titre à rallonge. « Chez Mondrian » ou « Meudon 1928 » ne sont que des indications périphériques, essentiellement utilitaires (il faut bien pouvoir identifier une œuvre dans une archive), qui n’annoncent ni ne réduisent en rien l’extraordinaire contenu des photographies d’André Kertész, ni ne prétendent à des enflures que le travail présenté dégonflerait. Moonfall (As Imagined by the Off-Duty Ferryman Charon in Flight Over the River Styx, 2001) de Sharon Harper présente dix-neuf vues de nuages prises à travers le hublot d’un avion, coloriées en postproduction, encadrées dans des formats différents et disposées de manière à occuper la totalité de la moitié d’un des murs de la deuxième salle. Le contenu de cet affichage de taille serait « l’illustration de la première loi de la thermodynamique » !

Que dire de l’accumulation par Alejandro Cartagena de 191 vues quasiment (sinon complètement) identiques de portions de ciel sans aucun nuage, d’un bleu délavé et dégradé, ou pollué, selon les dires de l’auteur, prises successivement (toujours selon l’auteur) en se tournant alternativement vers les quatre points cardinaux ? Le rectangle d’écailles légèrement colorées ainsi réalisé en convoque tellement d’autres, tous plus ou moins monotones, tristes et abscons, et dont le seul sens ne peut être révélé au visiteur que par un titre explicite allant jusqu’au texte décrivant les étapes d’un processus dont on ne voit qu’une conclusion minimaliste, sinon simpliste. Le photographe, avant de se risquer dans une entreprise pseudo-conceptuelle dans l’espoir d’une reconnaissance « artistique », a donc abandonné l’excellence d’un travail esthétique basé sur le document qu’il maîtrisait et que l’on comprenait et appréciait (comme l’attestent ses multiples récompenses internationales en la matière).

Cette seconde phase de Gathering Clouds semble illustrer de nombreux faux pas de la jeune photographie contemporaine : une approche conceptuelle mal comprise et digérée peut s’avérer néfaste et contagieuse ; une technique légèrement différente, déjà amplement visitée par d’autres, ne suffit pas sans un contenu et une esthétique qui émeuvent ; les grands tirages ne sont pas forcément une panacée. Le tirage couleur de John Chiara confirme ce dernier point : de taille murale, censé illustrer « le combat de l’auteur en proie aux variables incontrôlables que sont les nuages et le processus photographique », il ne convainc pas. De plus, quand on utilise une technique d’encadrement où le tirage flotte, ménager assez d’espace entre le tirage et le verre qui le protège évite que le tirage ne finisse par coller au verre lorsque de la condensation advient. La maîtrise préalable de son art est un bon point de départ, le choix de son galeriste et de son commissaire d’exposition également.

Un travail dans cette salle justifie un large format, l’œuvre panoramique et narrative de Will Wilson Air 1 (de la série Auto Immune Response), où l’autoportrait de l’auteur à l’extrémité droite du tirage se retourne sur un paysage inondé et surplombé d’un champignon atomique sensé exposer « la relation entre un Navajo et son environnement à la fois sublime et toxique ». On notera cependant que la résolution des images utilisées pour cet assemblage est inférieure à ce que la taille du tirage nécessite.

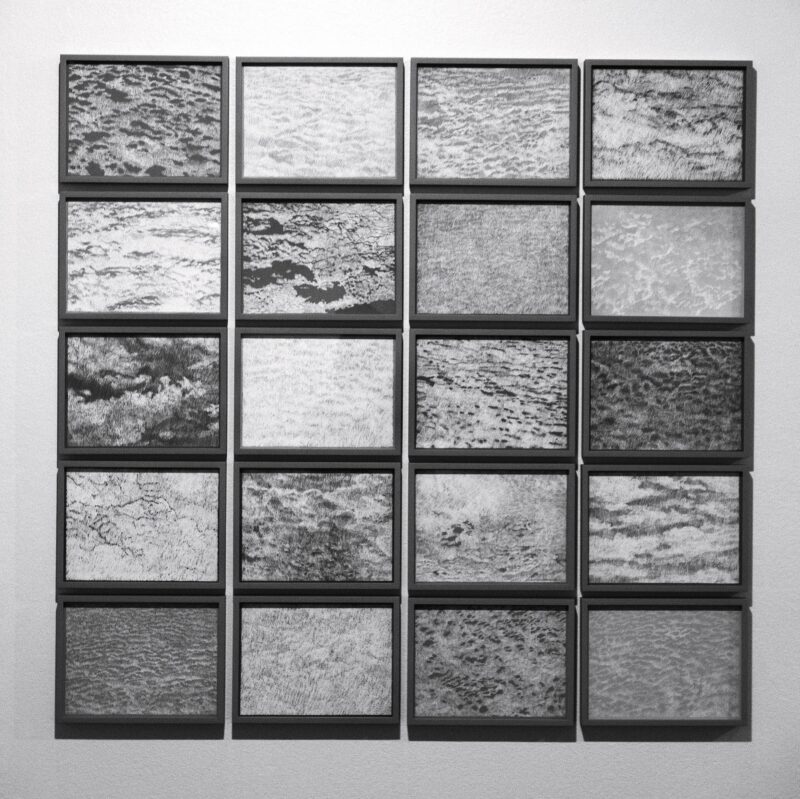

Concluant la visite, deux groupes d’images attirent le regard du spectateur par leur esthétique simple et élégante : les 20 dessins numériques 20 × 25 cm de Penelope Umbrico et les paysages scarifiés de James Tylor. Dans Cloud Inversions, Umbrico a elle aussi pris des images de nuages à travers le hublot d’un avion avec son téléphone. Dans une seconde étape, sur une tablette, les espaces négatifs des images obtenues sont comblés à l’aide d’un crayon électronique, créant ainsi un rendu graphique ensuite imprimé. Tylor, un photographe kaurna-maori, expose quatre tirages carrés de la série Turalayinthi Yarta, quatre paysages noir et blanc d’une nature australienne sur laquelle il peint en gris et ocre des symboles aborigènes liés à la notion de paysage ; on note que les nuages y demeurent cependant « en arrière-plan », physiquement et conceptuellement.

Dans ses deux parties, Gathering Clouds aborde effectivement ses objectifs annoncés. Un certain déséquilibre règne cependant entre le contenu didactique et esthétique clairement énoncé de la première salle, le résultat d’un travail intelligent d’expert, et le fourre-tout éclectique de la deuxième qui, excepté les Équivalents de Stieglitz, évoque les bonnes intentions de l’amateurisme, en schématisant expertise contre divertissement. Le jeu contradictoire, et par là même problématique, avec cette alternative s’est intensifié au sein des institutions muséales depuis les années 1990. La course à l’auditoire (source de revenus entre prix d’entrée accrus et vente de produits dérivés ponctuant immanquablement la fin du parcours de beaucoup de « blockbusters ») joue souvent la carte du spectaculaire gentil et de l’accessibilité hypocritement prétendue « démocratique ». La gratuité de l’accès à une culture de qualité n’est-elle pas un meilleur gage de démocratie ? Cette exposition est sans doute un signe des temps, louable par ses apports historiques, pédagogiques et esthétiques, décevante par une certaine superficialité voulue comme divertissement pour les masses.

1 Gathering Clouds. Photographies du 19e siècle et d’aujourd’hui a été présentée du 26 juillet 2020 au 3 janvier 2021 au George Eastman Museum, à Rochester, dans l’État de New York, et a été réalisée par Heather Shannon, commissaire d’exposition adjointe au musée.

Bruno Chalifour est photographe. Il enseigne et écrit sur la photographie depuis 40 ans. Établi à Rochester (NY) depuis 1994, il a été rédacteur en chef du magazine Afterimage (2002–2005) et directeur de la galerie Light Impressions/Spectrum (2014–2015). En 2019, il a soutenu une thèse de doctorat sur la photographie américaine à l’Université-Lumière Lyon 2 (France). Ses écrits ont été publiés en France, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis et ses images ont fait l’objet de nombreuses expositions individuelles et de groupe en France et aux É.-U.