[Été 2021]

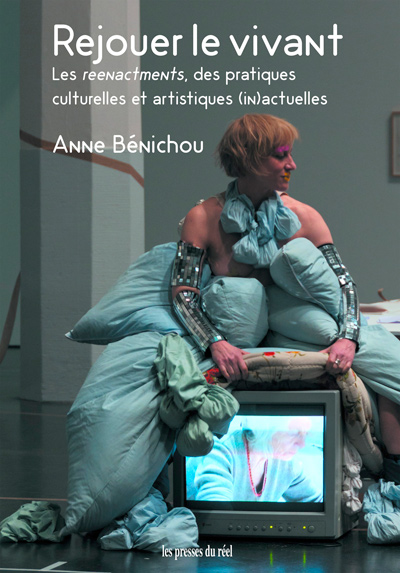

Anne Bénichou, Rejouer le vivant.

Les reenactments, des pratiques culturelles et artistiques (in)actuelles

par Amélie Giguère

Dijon, Les presses du réel, 2020, 421 p.

Après avoir dirigé deux ouvrages aux Presses du réel sur la documentation dans les arts visuels, puis sur la transmission des œuvres performatives et chorégraphiques1, Anne Bénichou se commet cette fois seule et poursuit sa réflexion sur les pratiques qui « rejouent le vivant ». En resserrant son objet d’étude autour du « reenactment2 », mais en découpant ses contours au-delà de la danse et de la performance, l’auteure interroge ses mécanismes, ses dimensions esthétiques, mais également ludiques, éthiques et politiques. Elle propose de privilégier une « acception affective, anachronique, démocratique et dialectique » (p. 14) du reenactment à travers des notions clés plutôt inédites, comme celles de répertoire, d’intermédialité ou de « milieu de mémoire ».

Organisé en trois parties, l’ouvrage se structure autour de cas généralement déjà bien documentés dans les médias ou dans la littérature scientifique. Ils tiennent de pratiques amatrices ou professionnelles, artistiques ou plus largement culturelles, et appartiennent aux domaines de l’histoire et des arts vivants, mais également de la télévision, du cinéma et des univers virtuels.

On pourrait hésiter à reconnaître, comme relevant d’un même phénomène, une téléréalité historique (dans Le lot du diable, des participants rejouent au petit écran la colonisation de l’Abitibi-Témiscamingue) et une œuvre de danse (dans Archive, le chorégraphe israélien Arkadi Zaides reprend devant public les gestes de compatriotes captés sur des vidéos palestiniennes citoyennes en territoire occupé). Mais dans l’ensemble, la démarche est plutôt convaincante.

Elle permet notamment d’observer comment peuvent être interprétés ou « incorporés », des gestes, des images, des récits, puis réintroduits ou « excorporés » dans le présent. L’analyse de la réception du Lot du diable, dans la presse québécoise francophone et canadienne anglophone, lève le voile sur la différence des imaginaires et sur l’oubli généralisé de l’échec du projet de colonisation. Quant à l’analyse d’Archive, elle fait état d’une réception critique divisée, entre la vision d’une œuvre qui parvient à dépasser la violence et une autre qui, au contraire, enferme dans l’espace chorégraphique des gestes issus du réel.

La première partie de l’ouvrage, intitulée « Des pratiques et des objets théoriques (in)actuels », esquisse une généalogie et offre des outils conceptuels pour comprendre comment opère le reenactment. À l’instar des penseurs des performance studies, Benichou analyse les procédés d’« immersion » et de « distanciation » qu’exploitent les performeurs amateurs dans leur interprétation de personnages et d’événements, réels, voire fictifs, dans les musées de plein air, les jeux de rôle grandeur nature, les conventions propres au phénomène cosplay ou les univers technologiques. Alors que l’immersion nécessite une quête d’authenticité et un processus d’identification (obtenus à des degrés divers par le costume, le décor, le langage, la connaissance des récits), la distanciation implique l’anachronisme et la feintise (on « fait comme si »). Et c’est à travers l’art du double sens et le recours à un grand nombre d’images simulacres que l’immersion et la distanciation arrivent à se concilier.

Autre outil incontournable, celui de l’agentivité, réfléchi à la suite des travaux de Judith Butler. À travers la répétition, rappelle l’auteure, c’est un ensemble de valeurs, de représentations du passé et de conceptions du monde qui se trouvent mises en lumière, et dès lors disponibles à de nouvelles interprétations. Mentionnons enfin le concept de « répertoire en régime intermédial », élaboré par Bénichou elle-même. Le répertoire invite à penser avec une liberté responsable, pourrait-on dire, les œuvres, les images, les gestes comme des matériaux potentiellement recyclables. L’intermédialité, quant à elle, amène à considérer le reenactment comme un objet intriqué au cœur de cultures et de temps pluriels, articulant le vivant et le médiatisé.

La seconde partie, « Des mises en scène symboliques des conflits d’aujourd’hui », se consacre à des reenactments qui ont récemment suscité des controverses, dans le contexte où s’élèvent des voix minoritaires et se développent les théories queer, postcoloniales et décoloniales. Bénichou s’intéresse à la culture des drag balls et du voguing, mais également à l’exposition coloniale de sujets humains. C’est sans surprise que les dimensions politique, mais également éthique du reenactment sont observées à travers des cas qui rendent compte des débats de l’heure, explosifs et polarisants. Est éloquent et fascinant le chapitre consacré à une installation des artistes Coco Fusco et Guillermo Gómez-Peña, ainsi qu’au documentaire dont celle-ci a fait l’objet. Performé au début des années 1990 dans des musées et lieux publics, Two Undiscovered Amerindians Visit the West mettait en scène les deux artistes dans la peau de deux « spécimens » fraîchement découverts et exhibés dans une cage dorée. On comprend à la lecture qu’aucune porte de sortie n’a pu être offerte aux spectateurs choqués, dubitatifs ou amusés, qui avaient perçu, ou non, la dimension fictive de la proposition et qui se sont retrouvés à adopter, d’une manière ou d’une autre, des attitudes propres au regard colonial. Aucune porte de sortie non plus pour les institutions d’accueil, critiquées pour avoir obligé les visiteurs à réactiver des valeurs et comportements coloniaux, ou pour avoir rompu le lien de confiance en présentant du faux.

Enfin, la dernière partie, « Des répertoires à rejouer, à l’horizon du musée », étudie à travers des cas plus classiques et traités dans des travaux précédents, des œuvres de danse et de performances et leur rapport à l’institution muséale. Outre l’exemplaire Danse dans la neige de Françoise Sullivan, et les stratégies que déploie le musée pour collectionner et patrimonialiser le vivant, Bénichou s’attaque à l’incontournable Marina Abramovic et ses reprises de performances dans les musées new-yorkais. Ce que l’on retient de ce riche cas, au-delà des paradoxes discutés dans les sphères médiatique et universitaires, c’est la proposition d’envisager le reenactment comme « document vivant ». Cette avenue, défend Bénichou, permet de s’émanciper des dichotomies au cœur des réflexions depuis vingt ans, soit du live et de l’enregistré, de l’œuvre et de sa documentation, de l’original et de ses copies, de l’authentique et de l’inauthentique. Ainsi, écrit-elle, « le reenactment, même lorsqu’il a une visée historiographique et patrimoniale, ne peut être envisagé comme un retour à la performance originale, une restauration à l’identique. Il procède d’un phénomène d’actualisation des documents et active des champs de possibilités contenus dans les œuvres, mais restés inexplorés » (p. 282–283).

Bénichou s’inscrit dans une tendance qui élargit le champ sémantique du reenactment et qui l’envisage dans sa transdisciplinarité. Bien que le texte soit bien organisé, la lecture pourrait s’avérer difficile pour celui ou celle qui approche la pratique pour la première fois. Les « objets intermédiatiques » étudiés sont d’une grande complexité et appellent rarement le consensus. Malgré la foisonnante production d’œuvres, de propositions culturelles et de recherches qui visent à le décrire et à le comprendre, l’objet n’est pas fixé. Se formaliseraient désormais les reenactment studies, un champ en bonne et due forme, nous l’apprenons presque avec l’auteure elle-même, dans les dernières pages de sa conclusion.

1 Ouvrir le document. Enjeux et pratiques de la documentation dans les arts visuels contemporains, 2010, 447 p.; Recréer/Scripter. Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines, 2015, 525 p.

2 Sans « équivalent satisfaisant en français », le reenactment désignerait « les phénomènes de recréation, de reconstitution, de reprise et d’autres formes de réactivation vivante d’œuvres performatives du passé, d’événements historiques ou de phénomènes culturels » (p. 11).

Amélie Giguère enseigne la muséologie à l’UQAM, à l’UQO, ainsi qu’à l’Université de Montréal, où elle coordonne les stages au programme de maîtrise en muséologie. Titulaire d’un doctorat en muséologie de l’UQAM et de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, ses recherches portent principalement sur la muséalisation des œuvres de performance et plus largement de l’art contemporain et actuel.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]