[Automne 2023]

Ji-Yoon Han vit et travaille à Montréal. Dans ses projets, elle aspire à mettre en évidence l’inscription et la pertinence des arts visuels dans des contextes sociaux, culturels et psychiques mouvants. Celle qui a occupé le poste de commissaire à la Fonderie Darling entre 2017 et 2020 est aujourd’hui chargée de recherche pour la mission « Photographie et commande » au Cabinet de la photographie, à Paris. L’auteure d’une thèse de doctorat intitulée « La métaphore vacante. Concurrence des images entre 1929 et 1936 : photographie, surréalisme, revues, publicité » est la commissaire invitée de la 18e édition de MOMENTA Biennale de l’image (autrefois Mois de la photo à Montréal).

Fanny Bieth : Vous êtes la commissaire de l’édition 2023 de MOMENTA, qui a pour titre Mascarades. L’attrait de la métamorphose. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce thème ? Quelles sont les problématiques autour desquelles s’articule la programmation ?

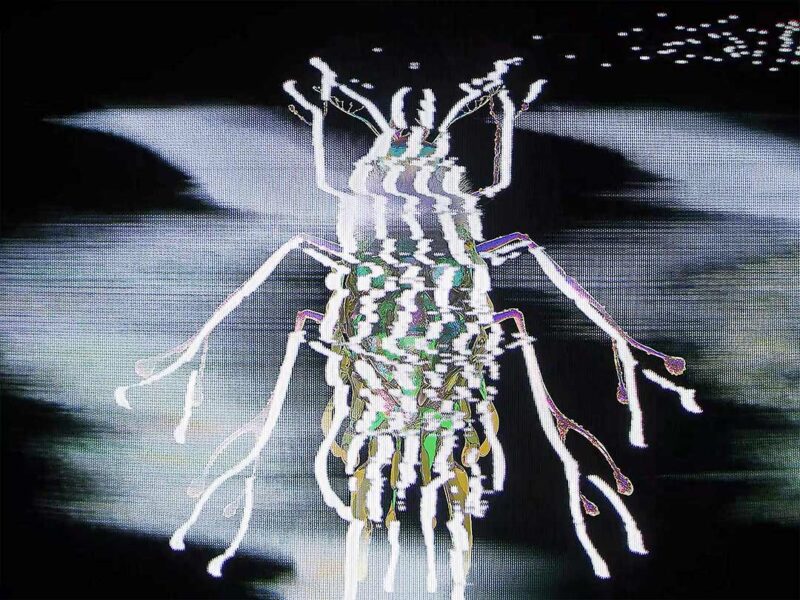

Ji-Yoon Han : La mascarade, l’attrait et la métamorphose sont des notions qui relèvent de la formation et de la transformation des identités. Il y a un quatrième concept un peu camouflé dans le titre et qui a été fondamental dans l’élaboration de la programmation, celui du mimétisme, qui désigne l’aptitude à faire comme autrui, c’est-à-dire à la fois reproduire et se modi er. Avec cette constellation de repères, l’intention est de mettre en mouvement la notion d’identité : interroger ce qu’on entend par identité aujourd’hui, ainsi que les rôles de l’image et du regard dans les processus de subjectivation, dans le contexte d’une biennale d’art dédiée à l’image. C’est une manière de créer des espaces intermédiaires, de médiation, en réponse à la polarisation actuelle des discours identitaires dans l’espace public et à leur fragmentation, voire leur fossilisation. Mascarades souhaite précisément brouiller les frontières entre soi et l’autre, entre le visible et l’invisible, entre l’humain et le non-humain, déployer des dynamiques entre ce qu’on regarde, qui l’on regarde, qui regarde et ce qui regarde.

FB : Ce rapport aux notions d’identité et d’altérité, qui semble au cœur de la thématique, varie d’une communauté, d’une personne à l’autre. Comment cette diversité d’horizons de compréhensions se manifeste-t-elle dans la programmation ?

JYH : Bien que chacun et chacune des 23 artistes de la Biennale proviennent de cultures différentes, il m’apparaissait primordial de réfléchir à la question de la représentation sur le terrain des œuvres elles-mêmes et de ne pas seulement l’attacher à une biographie, même si évidemment cela compte. La notion de mimétisme nous interdit d’ailleurs une approche strictement anthropocentrée de l’identité, puisqu’elle décrit de manière transversale des relations humaines, animales, végétales, voire minérales, ainsi que des rapports technologiques. Au Pôle de Gaspé, par exemple, on assiste à des rencontres avec des personnages en transition qui sont des seiches (Bianca Baldi) ou des animaux fabuleux (Bianca Shonee Arroyo-Kreimes), à des processus d’assimilation aux éléments, à la terre (Maya Watanabe) ou aux astres (Lindsay Katsitsakatste Delaronde), à des gestes organiques ou mécanisés de transformation de la matière (Carey Young, Anette Rose). Ailleurs, on est confondu par des perroquets se faisant passer pour des humains (Mara Eagle) ou des cyborgs et leurs avatars aux apparences étrangement familières (Lynn Hershman Leeson).

Pour en revenir aux identités humaines, je voudrais souligner que si nous héritons d’histoires et de cultures singulières, je ne crois pas que l’origine soit quelque chose qui nous soit donné comme une identité civique ou une appartenance ethnique. Cela se construit et se conquiert, souvent de manière collective et arborescente. C’est cette construction qui m’intéresse. Les artistes participant à VOX en font une démonstration forte en adoptant différentes stratégies vis-à-vis de l’image d’archives : déplacement et réappropriation (Marianne Nicolson), pastiche et fiction (Rémi Belliveau), narration polyphonique (Tuan Andrew Nguyen). La question des origines est posée aussi à travers la relecture de récits fondateurs tels que les mythes mésoaméricains (Naomi Rincón Gallardo), les fabliaux du Moyen-Âge (collectif Marion Lessard), les symboles atikamekw (Meky Ottawa) ou la cosmologie haudenosaunee (Lindsay Katsitsakatste Delaronde).

FB : Est-ce que Montréal vous semble être un lieu particulier pour aborder ces enjeux ?

JYH : Oui, certainement. Montréal est une ville multiculturelle, mais aussi un carrefour entre différentes traditions artistiques et intellectuelles qui coexistent, se traduisent et s’hybrident, entrent en collision. C’est un lieu assez singulier pour penser l’instabilité identitaire et les rapports de pouvoir qui y sont associés. Notre époque en est une de métamorphoses collectives profondes, qui nous poussent à réinventer nos manières d’être au monde et aux autres. Cela ne va pas sans tensions ni frictions, mais oui, je crois que Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal est un lieu capable d’accueillir des points de vue très différenciés sur les enjeux identitaires, y compris des points de vue non consensuels, obliques, anachroniques.

FB : Et qu’en est-il de la multiplicité des usages traditionnels du « masque » qu’on entend dans mascarade ?

JYH : Il y a des figures ostentatoirement masquées dans la Biennale – Jeannette Ehlers convoque ainsi, dans son œuvre, Moko Jumbie, figure centrale des mascarades trinidadiennes. Mais l’accent n’est peut-être pas tant sur le masque en tant qu’objet que sur ce qu’il permet : le mouvement, le récit, la danse, la métamorphose – ce que j’appelle aussi un « devenir image ». En parlant d’origine, rappelons peut-être ici que le mot « image » vient du latin imago, qui désignait les masques mortuaires moulés à la cire dans la Rome antique. Le masque n’est pas limité à ce qu’on porte sur le visage pour « devenir autre » : il désigne aussi les médiations qui nous mettent en rapport avec le monde – l’image comme peau est un motif qui a ainsi émergé au fil de la recherche et qu’on retrouve chez Valérie Blass, Séamus Gallagher ou Bianca Baldi.

FB : L’image semble occuper une place particulière. Quel statut lui donnez-vous dans le cadre de ce travail commissarial ?

JYH : L’image est la raison même pour laquelle je me suis intéressée à la notion de mimétisme. Concevoir une programmation sous ce prisme est à mes yeux une manière de faire un pas de côté par rapport aux grands récits de la représentation en Occident, qui reposent sur les modèles de l’imitation (mimésis) et de la reproduction (paradigme fondamental de l’histoire de la photographie). Le mimétisme est lié à l’un et à l’autre, mais je crois qu’il s’en distingue par l’implication du sujet qui regarde. Cette dimension relationnelle met l’accent sur le regard, qui n’est jamais unidirectionnel, qui est toujours une scène entrelacée entre la personne qui regarde et celle qui est regardée. Les œuvres de Chris Curreri, de Carey Young et de Kristina Norman présentées au Pôle de Gaspé en offrent des exemples saisissants.

FB : On sent que la question du public est vraiment centrale dans la programmation et la façon dont vous avez pensé la biennale.

JYH : Quelle exposition n’en tiendrait pas compte ? Mais vous avez raison. Rappelons-nous que l’animal mimétique se transforme au regard de l’autre, que ce soit pour le tromper, le séduire, lui échapper, l’effrayer. Cette transformation modi e l’animal qui « devient image », mais elle touche aussi le sujet qui regarde, qui est la proie de l’illusion, en l’occurrence « nous ». La contagion mimétique est un motif très présent, par exemple dans les marathons de danse chez Émilie Pitoiset, les chorémanies de Hito Steyerl, la synchronisation chorale chez Michèle Pearson Clarke, ou encore la persistance rétinienne de motifs zébrés chez Valérie Blass. Cette contagion suscite ivresse, extase, désorientation, mais aussi, paradoxalement peut-être, une forme d’autonomisation. Elle déborde, je l’espère, sur l’expérience sensorielle, mentale et physique du public. Je suis très attachée à l’idée qu’on ne puisse pas ressortir indemne de ces expositions. La question de l’espace est ainsi très vite apparue décisive : la plupart des artistes de la Biennale travaillent l’installation, avec des propositions originales sur la mise en espace, qui implique de penser à la circulation des corps et des regards parmi des images. Le format de la Biennale cette année, en privilégiant la présentation de solos, permet d’ailleurs que chaque projet bénéficie de son espace propre.

FB : On retrouve, en filigrane de la présentation de l’édition, un certain rapport à la joie, voire à la fête, mais aussi une idée de résistance : deux façons de faire communauté et de faire du politique. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces dimensions ?

JYH : Je peux parler de Naomi Rincón Gallardo, dont le travail politiquement engagé s’inscrit dans cette conjoncture de la fête et de la jouissance (peut-être davantage que la joie), conçues en tant que derniers espaces non capitalisables, non récupérables, de nos sociétés. La fête rituelle est ce qui nous est donné à voir, ce qui est représenté dans les œuvres, mais c’est aussi un principe de travail éthique entre personnes qui collaborent, dans le processus même de création. En résulte une œuvre très énergétique, à la fois cathartique et rassembleuse. Mais il faut aussitôt préciser qu’il s’agit ici d’une énergie empreinte de rage, de stridence et de déchirement. La contagion, l’infiltration, le venin, le cauchemar sont autant de forces actives dans l’œuvre. Cette idée de la fête non conforme, antinormative et donc jusqu’à un certain point, irritante, est forte aussi chez siren eun young jung qui mène un travail de longue haleine sur le yeoseong gukgeuk, théâtre traditionnel des femmes en Corée.

La mascarade, qui est précisément une fête du renversement de l’ordre établi, une fête qui nous permet d’être autre chose que nous-mêmes, contient donc cette dimension politique de résistance. On pourrait dire que sa fonction instituée est de susciter temporairement le désordre en vue de consolider l’ordre et la hiérarchie établis dans une société ; en même temps, c’est réellement un espace d’expérimentation et de réinvention, et j’espère qu’une biennale peut aussi aménager de tels espaces – individuellement, parce que je crois que les œuvres s’adressent aux sensibilités intimes, mais aussi collectives, par les conversations, les réponses et les débats que la programmation suscite.

Fanny Bieth est autrice et doctorante en histoire de l’art à l’UQAM, spécialisée en études photographiques. Ses recherches portent sur les rapports entre la psychiatrie et les médiums photo et cinématographiques. Elle est responsable de l’édition de la revue Captures.