[Automne 1994]

par Lisanne Nadeau

L’anonymat de l’âme1

Avec un regard d’inquiétude et de passion mêlées, Richard Baillargeon explore le territoire individuel, ce qu’il nommera « l’univers de ce qui est proche », y recherchant un refuge temporaire.

Il semble qu’il faille revenir en arrière afin de comprendre le parcours entrepris, au moment où le voyage constituait la thématique centrale de ses œuvres. Il s’agira, entre autres, de Transit Commedia (1985), réalisée en Angleterre, et D’Orient (1988-1989), réalisée en Égypte. Même les formats, panoramiques, s’ouvrent alors à la rencontre de plus de paysage. Mais bientôt le voyage se définira plus spécifiquement comme une quête, un parcours intériorisé, plus intime. Peu après D’Orient, il crée Comme des îles (1987-1989), une suite de photographies de voyage, mais sans point de fuite, comme une série de métaphores des mouvements d’une âme en état d’urgence: des cages d’animaux prises dans des ménageries, des fragments de végétation sous verre, des photographies aux cadrages resserrés tirées de coupures de presse. On est loin de l’exotisme de D’Orient ou de ces horizons vastes invitant le regard à voyager. Les vues sont bouchées, les premiers plans enduits d’une buée persistante, d’une texture lourde et noire qui retient le souffle. Les images s’étalent par à-coups et tels les remous de l’âme, comme un labyrinthe le ramenant toujours à lui-même et à son doute. Il y a effectivement un malaise au sein de cette quête. Il persistera jusqu’à aujourd’hui.

Puis, en 1989, un changement important soutient ce mouvement, avec une production intitulée Les cartes égarées, présentée au sein du collectif Dérives: objets, suites et traces2.

Ce que vise paradoxalement Richard Baillargeon au sein de cette production, c’est la création d’images denses, intenses, profondes et énigmatiques dans le contexte d’une réduction des moyens mis en place. Quelques objets, des portions de nature rencontrées près de chez soi, et un format carré, qui retient l’œil. Non plus le parcours de l’œil qui circule aisément au fil de l’horizon, mais la recherche infinie que permet l’exploration non seulement du territoire individuel, mais également du champ du privé et du quotidien. Ce désir d’intensité dans le dépouillement, ce malaise exprimé et questionné à même l’univers de ce qui nous est proche, l’importance donnée à l’objet par un regard sélectif et «monumentalisant»… Loin d’être marqué d’étrangeté, le quotidien se laisse habiter, il étonne, mais constitue une demeure. Tout aussi chargée des métaphores de la présence humaine, humaine et sans nom, l’œuvre présente un sujet qui se cache ici encore derrière l’anonymat, derrière les objets, mais ce sont désormais des objets auxquels il s’identifie.

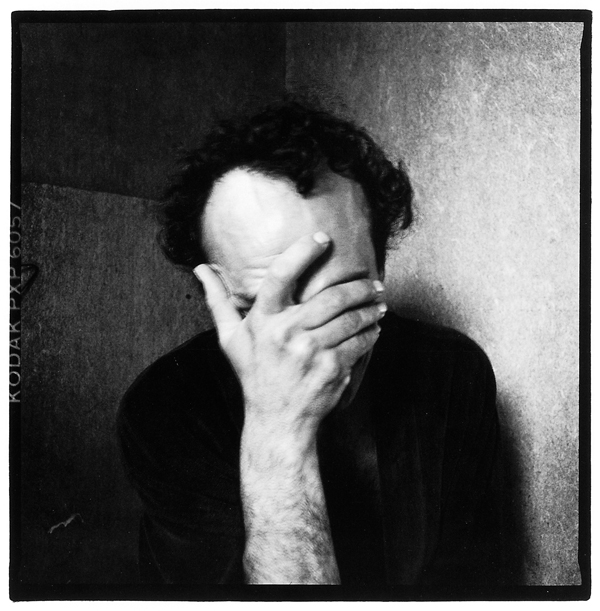

Si l’on a pu associer pendant longtemps la production de Richard Baillargeon au genre autobiographique, il apparaît aujourd’hui impossible d’effectuer un tel rapprochement. L’anonymat permet une ouverture du propos qui parle de l’individuel beaucoup plus que de soi. Dans un portrait de Champs/la mer, le sujet se cache de la main. Or, s’il se cache ce n’est pas par pudeur, mais parce que l’important c’est cette humanité, non le visage qui la signe. Et se montrer tout en se cachant ne traduit pas non plus l’hésitation, mais plutôt une volonté de donner signe de la présence du sujet tout autant que de l’inimportance de son nom. Le photographe dresse un univers de solitude au-delà d’une identité construite de singularités restreintes.

Dans la série Champs/la mer, le proche demeure un trait fondamental de l’articulation de la trame de sens. Seront toutefois introduites des images de paysages, comme un retour à ce qui a animé la production antérieure de l’artiste pendant plusieurs années. Mais ces paysages3 nous accueillent différemment. Ils passent toujours par le regard. Ce ne sont plus les plages de Transit Commedia où le photographe se présentait à nous, se logeant dans l’espace, y circulant. Non, le corps reste sur place, là, tout près, et c’est le regard qui perce l’apparence des choses. Ici encore le format retient le mouvement du regard et empêche tout mouvement latéral. Il donne ainsi toute la place à l’objet ou aux portions de paysage et leur confère le plus souvent une valeur héraldique.

Dans la fenêtre, un chemin. Il mène au-delà. Le reste s’imagine, plus intense par cette absence et cet imaginaire qui la comble. Je pense à Caspar David Friedrich, le premier peut-être à avoir peint le dehors perçu de l’embrasure d’une fenêtre. Juste cela. Et pourtant il pourrait s’agir d’une véritable métaphore de la solitude humaine, d’un sujet qui se penche, à partir de cette solitude, sur la réalité du monde. De même, Richard Baillargeon explore ici cette limite du proche et du dehors, cette frontière qui nous sépare et nous lie tout à la fois.

Il y a aussi la mélancolie. On la perçoit sans trop savoir pourquoi. Une densité de l’atmosphère, une lumière de fin du jour, la banalité de quelques objets marquant nos gestes et ce que nous sommes. Puis, le ciel. Des nuages enserrés à l’intérieur du cadre du viseur, l’obscur infini tranché par la déchirure d’un éclair, le ciel qui s’étend par-delà le quai. Donc toujours cet appel, je dirais cette tension, le proche et l’infini en appel incessant. L’évocation de Friedrich n’est donc pas fortuite. Tout comme chez le peintre allemand, le sujet est ici toujours inscrit dans sa dimension par trop humaine, permettant une perception de l’écart marqué de ces désirs de transcendance.

On retrouve des portions d’espaces domestiques, des objets et des meubles qui se souviennent des gestes humains, mais aussi cette vue prise de la maison, et le ciel de l’orage. Il s’agit en fait d’un va-et-vient incessant du regard. D’une photographie à la suivante, mais aussi parfois à l’intérieur d’un même cadrage.

Dans la fenêtre, un chemin. Le reflet d’une caméra nous renvoie au sujet, de façon indirecte, par voie métonymique, mais aussi de façon toute concrète, dans notre lecture de l’espace qui nous ramène constamment au premier plan, celui de la prise de vue. Même les vues du ciel ne nous font que difficilement oublier leur cadrage et incidemment le regard qui les cerne. Ailleurs, des photographies de plus petit format inscrivent des espaces refermés. Une chaise isolée évoque la présence d’un regard qui perce l’horizon indéfini, perceptible, mais absent. C’est une image qui ramène inévitablement à soi, au territoire individuel et solitaire. Là, un champ de roseaux offre les méandres envoûtants d’une vue au sol et rappelle certains espaces bouchés de la série Comme des îles. Comme une quête dans un lieu inextricable.

« Les images et les mots sont des choses fragiles et fuyantes, qui glissent et se dérobent la plupart du temps devant l’effort d’en réduire le sens et la portée. »4 Quelque chose d’insaisissable qui part de l’expérience intime et cherche, au-delà, un questionnement fondamental sur l’existence humaine. Les mots quittent rapidement le domaine du personnel pour toucher à l’expression d’un certain romantisme. « Il », « tu » prennent soudain un poids générique. Le paysage fictif accueille quant à lui les projections du sujet. Les objets, la table, le verre qui se brise, si proches, marquent une violence triste allant au-delà d’un moment isolé dans le temps de sa vie.

La fiction serait-elle ici une protection du territoire personnel ? Ou ne constituerait-elle pas plutôt ce tremplin permettant à l’univers du proche de quitter le biographique ? Et pourquoi le paysage, dans ce contexte, ne se métaphoriserait-il pas afin de donner plus de voix aux états de l’âme ?

1 Cet essai est une adaptation d’un extrait du catalogue de l’exposition collective Quatre histoires ou L’éthique du doute dont l’auteure fut la conservatrice. Présentée au Musée régional de Rimouski du 1er décembre 1993 au 27 février 1994, cette exposition regroupait des œuvres de Richard Baillargeon, Michèle Lorrain, Guy Pellerin et Sylvie Readman.

2 Collectif de production composé de Richard Baillargeon, Jean-Pierre Bourgault, Jacques Coulombe, Hélène Godbout, Lisanne Nadeau et François Robidoux, dont le travail fut présenté en 1989 à LA CHAMBRE BLANCHE.

3 Il est intéressant de noter que le philosophe russe Mikhaïl Bachtine voyait dans l’émergence du paysage dans la littérature antique le signe d’une nouvelle prise de conscience « privée » : « Alors naît le « paysage », c’est-à-dire la nature comme horizon (objet de vision) et environnement (fond, décor) de l’homme privé, solitaire et passif. » Tiré de « Formes du temps et du chronotope », Esthétique et théorie du roman, p. 290.

4 Extrait du document de réflexion Dérives : objets, suites et traces, rédigé par l’artiste au cours de l’hiver 1993 et faisant le bilan dans différents états de la série Champs /la mer.

Membre fondateur de VU, un centre d’artistes de Québec travaillant à la diffusion et à la promotion de la photographie, Richard Baillargeon fut, dès 1989, le directeur du Programme de photographie au Banff Centre for the Arts, en Alberta. Il est lauréat, en photographie, du Prix du Duc et de la Duchesse de York attribué par le Conseil des arts du Canada. En outre, il s’est mérité plusieurs bourses et a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives au Québec, au Canada et à l’étranger.

Lisanne Nadeau vit et travaille à Québec comme critique d’art et conservatrice indépendante. Activement engagée au sein du collectif de LA CHAMBRE BLANCHE, elle collabore à divers projets et publications produits par le centre. Elle est coordonnatrice de l’événement Mirabile Visu, en 1989, et codirectrice de la revue Noir d’Encre, de 1990 à 1993. En 1992, elle assume la conservation et la coordination, avec Sylvie Fortin, de l’événement Projet 3-Déplacements, dans le cadre des Studios d’été du Centre de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. Elle collaborait dernièrement à un projet de livre d’artiste réalisé conjointement par l’artiste Paul Lacroix et le relieur Jacques Fournier.