[Hiver 1996-1997]

septembre 1997

Voilà terminée la cinquième édition du MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL. Inutile de s’attarder sur la cinquantaine d’expositions réunies, concentrons-nous plutôt sur certains axes suffisamment probants.

En premier lieu vient Photographie et immatérialité, l’expo phare de cette édition 1997. Comme objectif : pointer de nouveaux horizons photographiques axés sur l’apport incontournable des techno-médias. Sont ici redéfinis certains acquis théoriques et pratiques sur le médium, ouvrant la porte — ce qui n’est pas le moindre des atouts de l’exposition — à maints débats. Le premier volet, Images mentales/Photographies trompeuses, offre un contenu pour le moins percutant, bien qu’il faille se questionner sur la notion même d’images mentales à laquelle veulent répondre les photographies sélectionnées. Toute œuvre ne correspond-elle pas à une forme de représentation mentale ? Mieux ajustées à leur thème, les images du second volet, Les Incorporels, échappent de fait à toute emprise matérielle autre que l’expérience sensorielle du corps humain. Les images évanescentes de Bertrand Gadenne, cherchant à se fixer inopinément dans la paume des mains passantes, sont certes parmi celles à retenir.

Avec son parti pris de novation, voire de mutation photographique dérivée de certaines techniques sophistiquées, Photographie et immatérialité demeure pratiquement seule dans sa catégorie. D’autres expositions, qui sont plus ou moins en filiation, sont identifiables par leur tendance à adopter une approche de type conceptuel. Le mot «conceptuel» étant entendu ici dans un sens très large, cernant à la fois une photographie «d’idées» — ou plus exactement conditionnée par elles —, et une autre d’abord centrée sur son propre dispositif. S’inscrivent dans cette optique les expositions individuelles des Ian Wallace, André Martin, Lucie Duval, André Paquin, André Clément, Nathalie Grimard, Nathalie Caron, pour ne nommer que ceux-là.

À l’opposé, les organisateurs de l’événement n’ont pas pour autant négligé la présence — que l’on a pourtant dit étriquée — du documentaire. De Tina Modotti, pionnière du document social, à la jeune Caroline Hayeur, qui s’immisce avec éclat dans le paysage rave de Montréal, en passant par la généreuse rétrospective de Gabor Szilasi, les images éloquentes d’un Québec pèlerin de Michel Saint-Jean et celles intenses et troublantes de Shelby Lee Adams, force est de constater que le volet documentaire est l’un des meilleurs moments de ce MOIS DE LA PHOTO. Qu’est-ce à dire ? En fait, ces photographies témoignent d’une sensibilité du regard résolument apte à nous toucher. Il faudrait bien sûr élaborer davantage sur les modalités exactes qui déterminent ici cette sensibilité. Or, l’écart entre l’émotivité qui émerge de ce corpus et celle quasi inexistante des tendances dites «conceptuelles» pose une balise non négligeable dans la prise en compte globale de l’événement.

Alors qu’à travers son installation-photo Clément s’ingénie à berner notre œil en trafiquant le lieu d’exposition (on se rappellera une œuvre, chez Optica, en ce sens plus forte), et que Grimard cherche à substituer notre rétine à la lentille de la caméra, reste que l’impact de leur proposition tend à la simple démonstration d’un système. Ailleurs, les photos des Chroniques de l’Express, de Martin, quasi dissoutes sous les couches d’encaustique, ou encore la mise en abyme simultanée des textes et des images du roman-photo de Duval finissent par nous interdire tout accès à l’œuvre ; même chose pour les personnages médiatiques de Wallace qui, se fuyant mutuellement, font bêtement fi de notre présence.

Dans toutes ces productions, l’idée prend une telle autorité qu’elle oublie de considérer un temps soit peu l’affect. Ce n’est pourtant pas leur nature contemplative qui nous empêche de jouer à sillonner les sédimentations de sens. Encore faut-il que l’artiste ne tienne pas à détenir seul les règles du jeu.

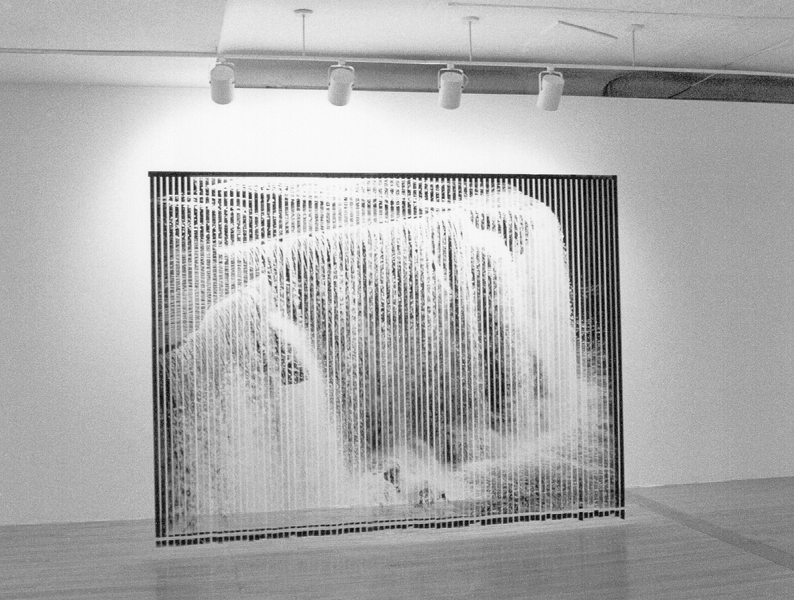

Caron, elle, nous a habitués à un rendu sensible de l’image photographique en y tramant sa propre histoire d’un fil poétique. Avec Les Éperlans, les au revoir, présentés à la Galerie Clark, elle se fait cette fois moins convaincante en exploitant, précisément, un procédé qui perd trop ici en nuances. Présenté dans le même lieu, Paquin sait mieux tirer profit du poétique en l’infiltrant astucieusement entre un système retors et l’image sublime.

Pour sa part, l’autobiographie, si elle n’en finit plus d’occuper la scène, n’apporte guère plus de résultat quant à la transmission de sensations. Le regard souvent trop introspectif des photographes — on pense entre autres à Suzy Lake ou même à Michel Campeau — nous positionne face un univers intime par lequel on a peine à se sentir concerné. Le travail récent de Raymonde April aurait pu tomber dans ce piège, qui guettait l’artiste ces derniers temps. Or, avec L’Arrivée des figurants, présentée au Musée de Joliette dans l’exposition rétrospective Les fleuves invisibles, April nous convie à un monde visiblement plus ouvert, et par le fait même propice à la fluide circulation des images et des états d’âme. À la galerie Occurrence, Miro Svolick tire également bien son épingle du jeu dans un projet autobiographique fantaisiste, rafraîchissant et sans prétention.

Au chapitre des expositions de groupe, axées pour la plupart sur la mémoire (sorte d’archéologie) des lieux, rien ne nous permet de faire ressortir quelques points marquants. Est-ce dû à une thématique surexploitée qui gagnerait à être mieux ciblée ?

À trop miser sur les capacités exclusives d’un système, l’essence même de l’œuvre, les raisons de sa manifestation ne peuvent que s’atrophier dans l’engrenage. Cette sensibilité persuasive que l’on a retenue à propos de la photo documentaire doit être perçue comme un prétexte à repenser nos attentes face à la photographie (comme à l’œuvre d’art en général), qu’une réflexion sur le médium accapare depuis déjà un bon moment. À sa façon, l’exposition The Dead, amalgame de documentaire et d’autobiographique, entretient on ne peut mieux ce degré d’affect et mérite à juste titre l’attention qu’on lui porte dans les pages qui suivent.