[Été 2000]

Musée d’art contemporain de Montréal

du 11 mai au 13 août 2000

par Sylvain Campeau

L’esthétique d’André Martin a toujours tenu dans la conjonction de la photographie et de l’écrit. Mais cette collusion n’est pas facile. Car si une certaine idée de la trace, graphite sur papier ou lumière sur sels d’argent par réaction physico-chimique les rapproche, les deux médiums se distinguent par d’autres caractéristiques essentielles. Aussi semble-t’il difficile de voir en cette union autre chose qu’une sorte de repoussoir où l’un et l’autre, en réclamant leur autonomie, se nourrissent de leurs différences. Sorte de preuve attestant de la véracité de l’écrit, « pièces à conviction », suggère l’artiste lui-même, la photographie illustre le dit, le fonde surtout, en apporte la preuve. Mais, sous son glacis, on ne sait trop si ce n’est pas plutôt l’inverse, à savoir qu’elle aurait été conçue pour que l’écrit s’emploie à l’étayer d’une sorte de récit d’origine l’explicitant et la cautionnant. Aussi bien, cette hésitation se résume-t-elle comme suit : est-ce l’écrit qui est l’extrapolation de l’image ou au contraire l’image qui est la condensation du texte ? Entre ce texte qui n’est pas légende et cette image qui n’est pas pure illustration mais qui tend vers le fétiche de ce qui peut être vu de ce texte, les fictions conjuguées de Martin semblent hésiter et frapper toute narration d’une sorte de déficit voulu, entretenu, déficit de vraisemblance qui présente les faits racontés comme des expérimentations d’un pouvoir-être. André Martin, ou plutôt le narrateur intradiégétique, n’a pas « fait cela », n’a peut-être pas vécu cela mais il peut se jouer comme ayant fait cela.

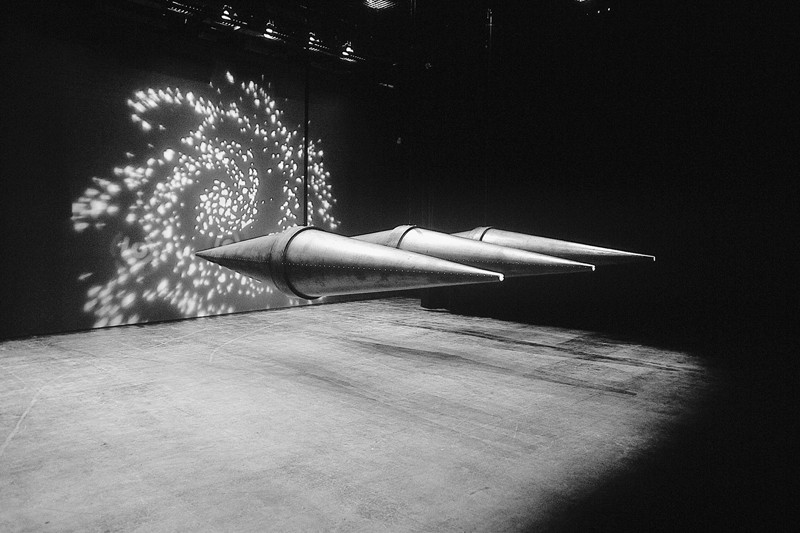

On objectera ici que l’exposition présentée au Musée fait la part belle au fétiche visuel bien davantage qu’à l’écrit. En effet, dès l’entrée dans la salle « Projet », le spectateur est accueilli par d’immenses instruments de vision. Imaginez six cônes assemblés les uns aux autres, sortes de kaléidoscopes aboutés deux à deux par leurs extrémités évasées. Ces longues-vues bouchent ainsi leur ouverture pour que se concentre notre attention sur les images lumineuses visibles tout au fond. D’un bout, un modèle courbe le dos pour qu’on puisse y lire des mots gravés au crayon-laser, phosphorescent comme au temps de la Dame en noir : arte, pour le premier ; amore pour le second et morte pour le troisième. Couplé au premier, à l’autre bout de la lunette apparaît la Bocca della verità, pierre provenant de l’Église Santa Maria in Cosmedin à Rome, mais en réalité ancienne plaque couvrant un égoût antique (dixit André Martin, tiré du catalogue). L’eau écumante jetée sur des rochers acérés accompagne la seconde ; la troisième s’adjoint des citrines qui ont tout du kaléidoscope. Cependant la lecture de cette série n’est pas instantanée. On perçoit d’abord la Bocca, puis amore, puis les citrines. Les cylindres coniques sont en effet si grands que n’apparaît que plus tard le couplage et qu’alors seulement débute une seconde lecture. En arrière-plan sonore, échos diffus, on entend la voix d’André Martin lisant des extraits d’un texte à venir. Ce détachement narratif permet ainsi d’apprécier les images pour les fétiches énigmatiques qu’elles sont, blasons héraldiques dont les symboles sont affinés, donnée signifiante concentrée ; une sorte d’aleph artistique. À l’inverse, les lunettes de vision qui nous les font voir animent d’une compulsion video presque voyeuriste les scènes travaillées sur lesquelles elles nous ouvrent les yeux.

Voilà peut-être résumés là les trois moments de l’esthétique de cet artiste : l’image ciselée, parnassienne en sa forme ; la pulsion scopique, cette faim du regard, et l’expérience directe où la seconde s’est déployée et dont la première cherche à rendre, condensé, toute la couleur. Vie, pulsion et art pris de concert dans le cycle de la représentation.