[Printemps 2001]

Textes de Lise Lamarche et Guy Mercier

Éditions J’ai vu, collection L’opposite,

Québec, 2000, 112 p. (107 ill. n. et bl.)

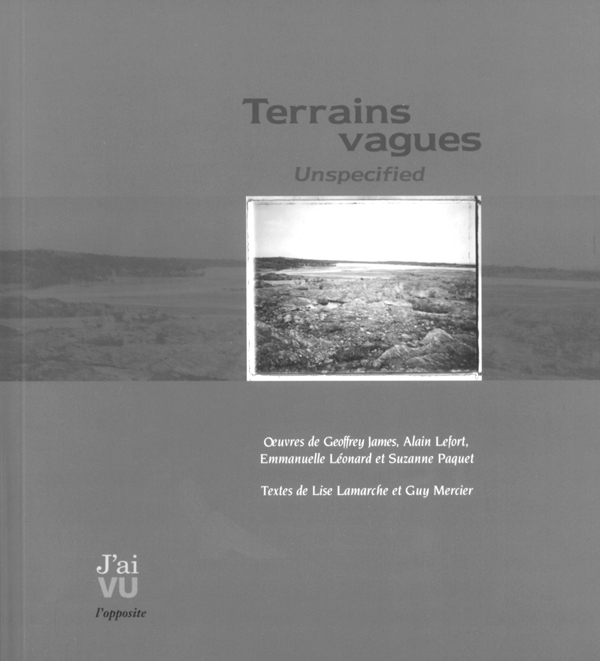

Le paysage comme restes… avant l’abîme. Du « paysage » reste-t-il quelque chose qui puisse aujourd’hui encore être traqué ? À quoi pourrait-il correspondre en ce début de siècle tapageur et inconscient devant les abus que l’on fait subir à la nature? C’est à ces questions que tentent de répondre les artistes et écrivains ici réunis.

Si le paysage est possible, il l’est, selon ces derniers, comme abîme, restes, abandon et déchéance. Il est remarquable de noter que, pour les photographes, il ne s’agit certes pas de suivre à la trace les beautés obligées de ce poncif visuel, ni d’en mettre en scène les règles éculées. Il est plutôt d’usage ici d’évoquer un paysage aux traces encore fraîches des activités de production humaine. Mines, terrils, chantiers, minerai : le paysage montre partout, sous le vernis qu’affectionnaient les Minor White, Ansel Adams et autres géants, ses entrailles. Car ce sont ici des terrains oubliés, des lieux désertés, laissés exsangues, qui font les frais des photographes. De Geoffrey James à Alain Lefort, en passant par Suzanne Paquet et Emmanuelle Léonard, les lieux croqués suintent de la référence lointaine à un paysage, un vrai, celui-là, qui fut jadis, et à l’usage plus récent que les hommes en firent pour des raisons économiques. Plus de cette incommensurabilité de la « Nature », désormais, car le saccage n’en a rien laissé ; plus que ces dévastation et défloration qui évoquent tout de même, comme une lancinante mélancolie qui ne manque pas de grandeur, une certaine majesté de dieux tombés.

Ces terrains vagues prennent quelquefois le contre-pied esthétique de ce qui semblait les éléments constitutifs du genre. La Série grise de Suzanne Paquet offre ainsi, loin de la savante gradation du blanc au noir des Adams et autres princes consorts, le voile gris d’une poussière de métal extraite des mines qu’elle prend en image. De même, Alain Lefort privilégie une sorte de matité voilée, celle d’une sorte de grisaille drapée sur le visible depuis un cadre visible. Ou encore se plaît-il à saisir une lande de ronces dressées. Geoffrey James, dans sa série Asbestos, reproduit avec ironie la préciosité granuleuse, avec profondeur de champ et appareil de grand format, des maîtres du désert et autres Minor White. Quant à Emmanuelle Léonard, sa série des Usines et cette autre dite Descriptions, inscriptions montrent la morne présence de spectres de la raison économique et les intérieurs évidés de lieux de production abandonnés.

Voilà donc un ouvrage de grande qualité, dont les auteurs s’engagent pourtant dans ce qui pourrait sembler des chemins déjà trop parcourus. Mais le choix des images, la mise en page, la sélection et l’ordre choisis, les textes insérés assurent une lecture plaisante, un plaisir renouvelé, et ressuscitent, hors de toute volonté métacritique, le plaisir de contempler ces espaces balafrés du paysage industriel.

Quant au texte, on notera avec plaisir le pari remporté par Guy Mercier. Car ce géographe de formation réussit à cerner avec élégance et conviction la façon dont ces paysages parviennent encore à nous séduire et à nous subjuguer, alors que leur propos est de rendre compte des restes d’une nature abusée. Ces images de sites catastrophiques exercent, encore et toujours, il est vrai, un effet de fascination sur le regardeur.

Lise Lamarche, quant à elle, préfère s’adonner à une typologie du touriste. Il me semble qu’ainsi elle fait un peu trop rapidement fi de la fascination dont nous faisons encore les frais. Dans sa caricature des réflexes d’un photophage, elle se livre à une description pleine de clins d’œil, empreinte de commentaires sarcastiques qui traquent sans trêve les poncifs attachés à ce type de photographie. Mais on aurait aimé en savoir plus long sur ce qui fait que, loin des effets de mode et des clichés, l’on puisse encore avec plaisir regarder ces images. Car, à ainsi débusquer avec acharnement le stéréotype, il est à craindre qu’on finisse par y faire tout tenir.