[Printemps/été 2012]

par Pierre Rannou

En pénétrant dans l’espace d’exposition de la galerie de l’UQAM1, le visiteur remarque d’abord, sur le mur qui lui fait face, la présence de deux écrans accompagnés de casques d’écoute. Il constate aussi que deux autres écrans sont disposés sur le mur à droite. En poursuivant son tour d’horizon, il note que sur deux des quatre murs, se retrouvent des photocopies grand format de unes de journaux et que, décalé sur la gauche, est placé un socle sur lequel repose un livre. Le mode de présentation de l’ensemble est plutôt classique. À l’évidence, l’artiste refuse le tape-à-l’œil, s’interdit de jouer la carte de la séduction ou de la spectacularisation des éléments. Cette sobriété tend donc à imposer au visiteur une attitude sérieuse. On pressent le désir de l’artiste de faire réfléchir. Pourtant, aucun texte explicatif n’est affiché dans la salle, aucun élément ne permet d’établir le trajet idéal de la visite, aucun cartel n’identifie et ne distingue les éléments qui s’y trouvent. Comment dès lors comprendre que Nadia Seboussi, artiste d’origine algérienne terminant sa maîtrise en arts visuels et médiatiques à l’uqam, ait voulu interroger « l’usage, la fontion et l’éthique de l’image journalistique durant la guerre civile algérienne (1990-2000)2 » ? Cette guerre civile, qualifiée de « décennie noire », qui a opposé les forces gouvernementales à divers groupes islamistes armés, s’est enflammée suite à l’annulation des élections législatives de 1991. L’intensification des affrontements va amener certains groupes de belligérants à ne plus limiter leurs attaques à l’armée ou à la police, mais à s’en prendre aux civils, d’abord à l’élite laïque, sous la forme d’attentats ciblés, et ensuite à la population en général, principalement en effectuant des raids sur des villages isolés.

[…] interroger « l’usage, la fonction et l’éthique de l’image journalistique durant la guerre civile algérienne (1990-2000) » ? Cette guerre civile, qualifiée de « décennie noire », qui a opposé les forces gouvernementales à divers groupes islamistes armés […]

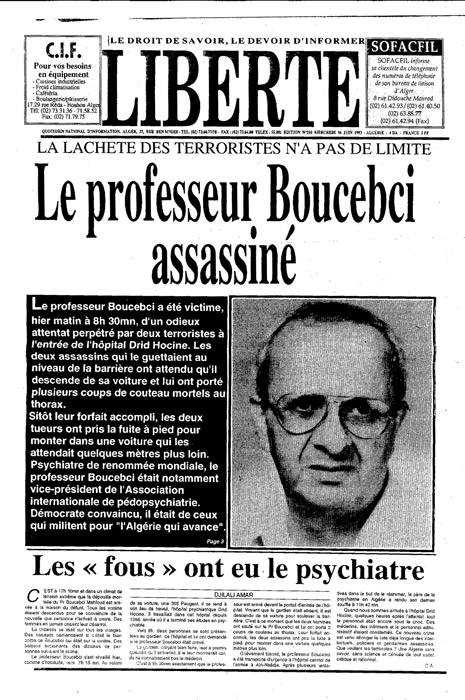

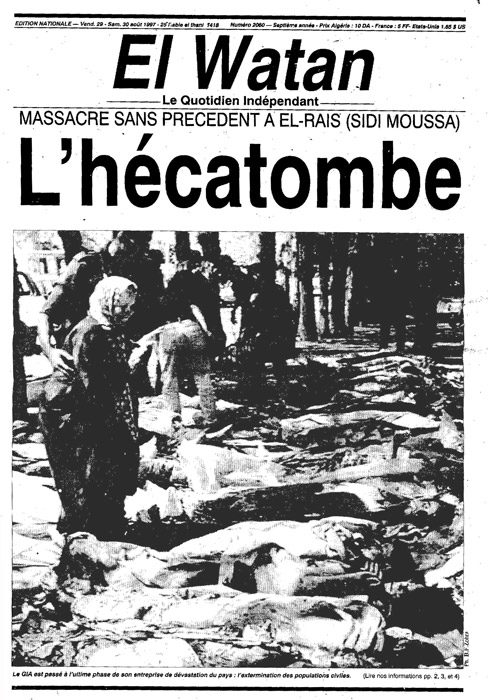

Diffusion. La série de vingt différentes unes de quotidiens algériens (El Watan, Liberté, Le Matin, La Tribune) parus lors de la décennie noire sont accrochées en ordre chronologique. Puis, on trouve au mur un regroupement de cinquante photocopies de premières pages, placées aussi en ordre chronologique, qui reprennent souvent des sujets abordés par celles que l’on a déjà lues au fil de notre déambulation. Le rôle de ces images dans le dispositif d’ensemble n’est pas immédiatement et clairement perceptible. Le contenu nous porte à penser qu’il s’agit d’une simple mise en contexte permettant de saisir le propos de l’exposition. D’une certaine façon, nous reproduisons là notre rapport habituel à la une de journal, soit celui de s’informer, sans réellement mettre en question son fonctionnement. Considérer le dernier élément exposé permet de constater que le journal La Tribune utilisera jusqu’à trois fois la même photographie en page frontispice (22 septembre, 3 août, 14 octobre). Cette prise de conscience nous incite à reconsidérer l’ensemble des unes. Ce nouveau regard nous amène à percevoir la modification de l’usage de la photographie qui s’y opère ; on passe de portraits des personnalités assassinées pour illustrer les manchettes à des représentations de cadavres visant à traduire plus directement la violence des attentats, privilégiant ainsi l’horreur et le cliché spectaculaire au détriment du texte ainsi réduit à des formules à sensation. En choisissant de reproduire les unes sous la forme de photocopie, l’artiste refuse de leur attribuer la valeur d’artefact, sans nier leur rôle de document d’archives. Elle souligne plutôt leur caractère éphémère, momentané, réaffirmant leur rôle d’objet de consommation de masse reproductible. D’ailleurs, le système d’accrochage choisi, qui consiste à les plaquer directement au mur, sans encadrement, incite à les percevoir comme des objets auxquels on accorde peu de valeur.

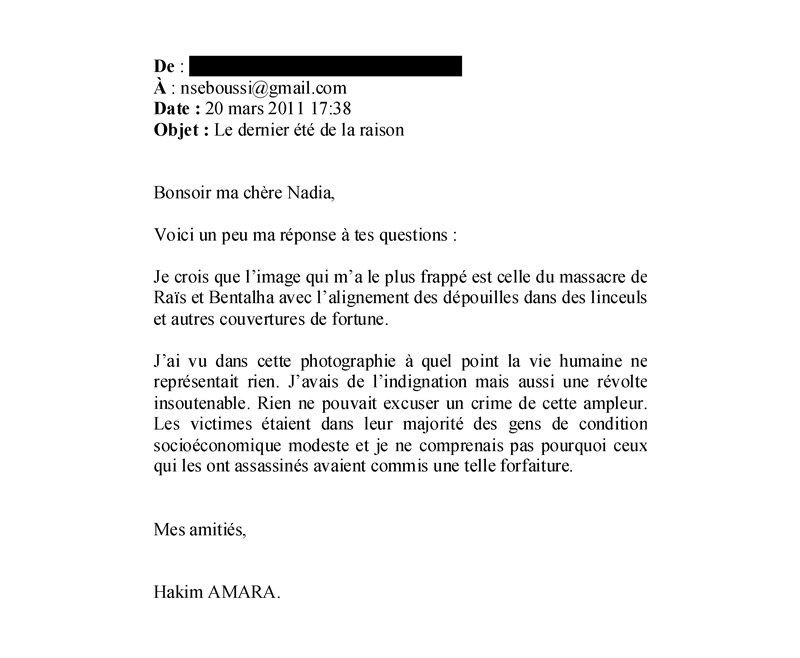

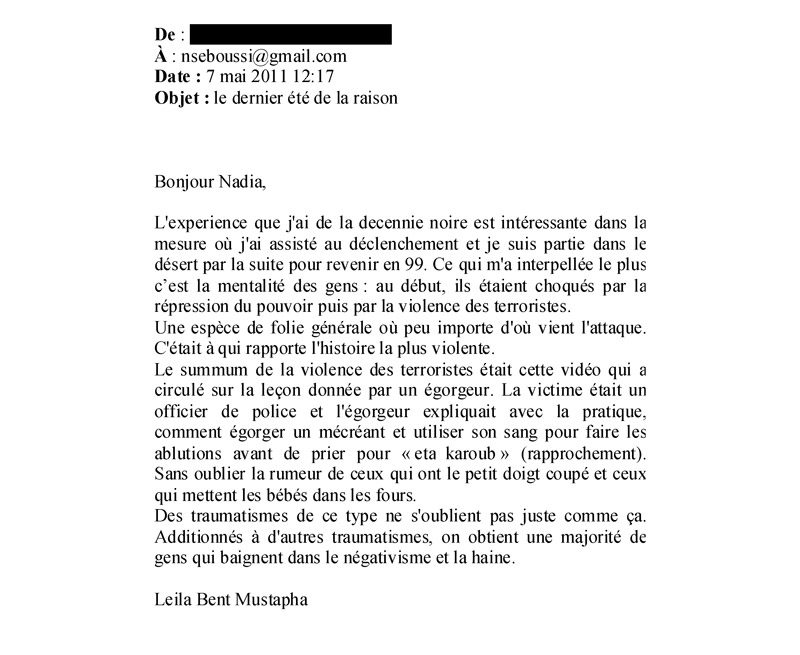

Réception. C’est tout le contraire pour ce qui est du livre installé sur un socle et accompagné de gants blancs permettant de le consulter sans l’abîmer ; il apparaît comme une pièce unique de grande importance. Ce document réunit les soixante-dix témoignages de membres de la diaspora algérienne recueillis par l’artiste suite à sa demande d’identification de l’image photographique ou médiatique produite au moment du conflit qui les a marqués et son impact sur eux. Parmi les images le plus souvent citées reviennent celles de l’explosion de l’aéroport Houari Boumédiène et de l’attentat du boulevard Amirouche, ainsi que celle de la Madone de Benthala et de l’assassinat du président Mohamed Boudiaf. À la lecture des réponses, on constate qu’un grand nombre d’entre elles portent non pas sur des images photographiques ou médiatiques, mais sur des expériences vécues, des anecdotes personnelles ou des images de traumatisme, donnant à l’ensemble un caractère très subjectif.

Production. Les entretiens menés avec les photographes algériens Souhil Baghdadi, Zohra Bensemra, Louiza Ammi et Hocine Zaourar, qui ont œuvré durant la décennie noire, sont aussi empreints d’un caractère éminemment subjectif. À première vue, ces entrevues, présentées sur les écrans accrochés au mur, cherchent à documenter la pratique du photojournalisme durant la guerre civile et à établir les modes de travail alors en vigueur. Bien que l’ordre d’écoute ne soit pas prescrit, le contenu des différentes bandes permet de croire qu’il est préférable de débuter par le poste de gauche pour ensuite se diriger vers celui de droite. On passe ainsi de considérations plutôt générales à des questions plus directes portant sur la pratique ou la démarche esthétique. Les questions, qui apparaissent sous la forme d’intertitres, ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des photographes ; certaines reviennent, d’autres non. Les quatre bandes ont cependant des ouvertures similaires, ce qui permet de penser qu’il s’agit sinon d’un même discours, du moins d’une même unité discursive. Même si la réalisatrice préserve la singularité de chacun de ses intervenants et qu’elle se fait discrète à l’écran, c’est par le montage des différentes bandes et leur disposition dans l’espace que Seboussi donne forme à son discours.

En leur demandant de décrire leur premier contact avec la violence ou encore les émotions vécues sur le terrain, l’artiste met en lumière une part souvent occultée du travail des photojournalistes. Lorsque Zohra Bensemra raconte par exemple que lors de l’attentat du boulevard Amirouche, elle a continué à photographier même si elle ne cessait de pleurer, on comprend mieux la dure réalité dans laquelle ils sont plongés. Comme le font remarquer Louiza Ammi et Hocine Zaourar, ils restent des humains, vivent toutes sortes d’émotions et de tiraillements, alors qu’on attend d’eux qu’ils réalisent des images qui rendent compte des situations.

Si c’est principalement le sentiment de devoir agir en tant que témoins pour conserver des traces afin que l’on puisse un jour écrire l’histoire de cette décennie qui les pousse à continuer, alors se pose la question des images à faire. Si le moment du conflit semble peu propice au questionnement éthique, les photographes étant continuellement bousculés par les événements, ce sont le plus souvent les choix esthétiques qui vont en tenir lieu. Afin d’échapper à la tentation de montrer des corps décapités et des mares de sang, chacun va découvrir ses formules, trouver son angle d’attaque. Pour Zohra Bensemra et Louiza Ammi, il faut chercher le détail qui fera comprendre toutes les atrocités (Hocine parle quant à lui de cadrage serré) ou encore se doter d’un véritable point de vue sur la scène, que ce soit à travers le regard des femmes pour Zaourar ou celui des enfants pour Ammi. Mais dans tous les cas, comme l’explique Souhil Baghdadi, hors de question de parler de bonnes

ou de belles photos.

Mise en exposition. Au vu de ces propos, on s’étonne moins, en circulant dans l’espace d’exposition, de ne retrouver aucune pho-tographie aux murs. On comprend aisément que l’artiste a voulu décrypter la production et la diffusion des images des attentats sous le couvert de la supposée objectivité journalistique. En incitant les photographes à témoigner moins des événements que de leur rapport à ceux-ci, Seboussi fait éclater l’idée d’une construction objective des documents et d’un regard réfléchi sur les situations.

À travers son insistance sur ce type d’information, elle permet à ses interlocuteurs de se réapproprier leur expérience vécue et d’indiquer les blessures qu’a laissées en eux la couverture quasi quotidienne des attentats. De la même façon, en se refusant à discriminer les témoignages des Algériens qui ne portent pas directement sur des images médiatiques et à les inclure dans son recueil, l’artiste a choisi d’opter pour une approche humaine, une rencontre possible des subjectivités. De même, l’étalement des unes de différents quotidiens du pays finit par produire moins une idée juste du contexte que de souligner comment chaque chef de pupitre s’est approprié textes et images pour reproduire sa propre subjectivité. Cette façon de mener le décryptage est la véritable originalité de la démarche de l’artiste, qui a su jouer adroitement avec la mise en vue des différents éléments de l’exposition.

Un titre doublement significatif. Si l’exposition tire son titre du roman resté inachevé de l’intellectuel algérien Tehar Djaout, ce choix dépasse largement l’idée du simple hommage rendu à cet auteur assassiné en 1993 lors du conflit. Il indique la position de l’artiste face au traitement des informations. Certes, dans son évidence même, ce titre, Le dernier été de la raison, indique la fin d’une époque et l’entrée dans un monde où la folie dominera, où le bon sens semblera dorénavant faire défaut. Il équivaut à une indication du mode de lecture à appliquer aux éléments exposés. Mais si on le considère à la lumière du livre duquel il est tiré, il instille au cœur même de la visite de l’exposition l’idée que l’artiste, à l’instar du personnage de l’ouvrage de Djaout, a choisi de résister à la montée des intégrismes par le biais de son esprit critique et de la culture, véritable forme d’engagement citoyen.

2 Citation de l’artiste tirée du cahier exposé dans l’installation, où elle explique à ses correspondants son projet.

Critique et historien de l’art, Pierre Rannou agit à titre de commissaire d’exposition. Il a publié quelques essais, participé à des ouvrages collectifs, rédigé quelques opuscules d’exposition et collaboré à différentes revues. Il enseigne au département de cinéma et communication et au département d’histoire de l’art du collège Édouard-Montpetit.

Nadia Seboussi est née en Algérie ; elle vit et travaille à Montréal depuis 2002. Elle complète avec Le dernier été de la raison, 2012, ses études de maîtrise à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) avec l’appui du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Elle a obtenu plusieurs bourses et prix dont le prix Pierre-Ayot et la bourse Jacques de Tonnancour 2009 pour l’ensemble de son parcours universitaire.