[Automne 2012]

Christian Marclay

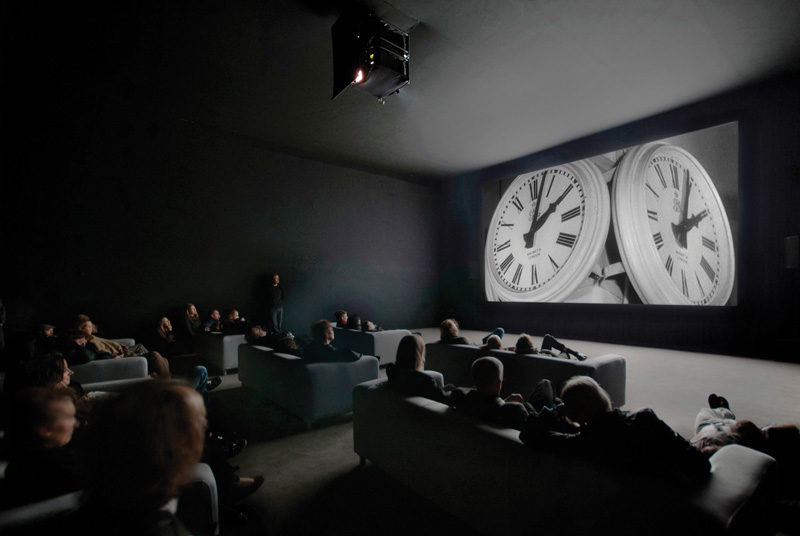

The Clock

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa

Du 30 mars au 6 août 2012

The Clock de Christian Marclay porte de toute évidence sur l’ordre temporel et apparemment sur notre rapport au moment présent, car à l’instant même où le spectateur regarde l’œuvre, celle-ci lui indique simultanément le temps réel sur lequel est synchronisé le temps filmique projeté à l’écran1. Constituée de plus de 3000 plans de films du cinéma sonore et commercial dans lesquels apparaissent des montres, des horloges, des dialogues qui marquent le temps qui passe synchronisé au fuseau horaire de la salle qui la diffuse, The Clock est une vidéo d’une durée de 24 heures, projetée en boucle qui malgré la rigueur de la mesure qu’elle incarne, procède à une déconstruction du schéma temporel à cause précisément du médium qu’elle exploite, le cinéma. Chacun sait que le temps cinématographique peut être d’une très grande complexité comme l’a montré David Lynch de façon magistrale2. Dès les débuts du cinéma, les premiers montages alternés présentant successivement des actions se déroulant simultanément en des lieux différents brisaient absolument la règle des trois unités théâtrales (unité de lieu, unité de temps et unité d’action). C’est cette « dyschronicité » qui appartient à la nature même du cinéma, accentuée par la collection incommensurable d’extraits convoqués pour construire la continuité du film de Marclay, qui vient en quelque sorte disloquer de l’intérieur la belle régularité horlogère de The Clock.

L’horloge, c’est le système ordonné, qu’on désire aussi précis que possible, qui structure le temps qui passe ; il représente l’ordre dans le sens le plus universel qui soit ; l’horloge incarne la loi qui règle tout ce qui advient, arrive et disparaît dans l’univers ; telle est grosso modo la prémice plus ou moins consciente avec laquelle nous abordons The Clock. Le spectateur qui s’assoit dans la salle où la projection a lieu s’attend à regarder un dispositif ingénieux qui lui permettra de voir se dérouler le temps ; très rapidement, il se surprend à vérifier sur sa montre, son téléphone cellulaire, sa tablette électronique l’exactitude de l’horloge qu’il regarde ; et il n’est pas déçu. Mais très rapidement également, il se fait happer par la succession des images qui défilent, par les micro-suspens qui se succèdent, par sa propre mémoire qui se met à reconnaître ici tel personnage, là tel film, tel acteur, telle actrice et aussi des lieux et des monuments qui lui sont familiers et qu’il a déjà vus, le plus souvent au cinéma. Et, c’est là que tout bascule, que la rigueur du dispositif se transforme en une sorte de chaos infini et complexe. Le processus qui a conduit à la construction de cette immense horloge vidéographique porte en soi la dissolution de la continuité requise pour la constitution d’une régularité quelconque, fût-elle réglée par la mesure du temps. En effet, le montage d’une grande quantité de plans extraits de films si diversifiés contient de facto une dimension hétérogène totalement irrémédiable et qui, dans l’ordre de la représentation, appartient d’ores et déjà à la « technique » du collage. En fait, et pour être plus précis au regard de The Clock, c’est la continuité chaotique de cette multitude d’éléments discontinus qui devient à la fois la plus évidente et la plus troublante.

Du fait même de ces emprunts, forcément aléatoires, à la cinématographie de différentes périodes de l’histoire du cinéma, les références diégétiques s’accumulent et entrent en collision ; et, à ces disparités, il faut encore ajouter celles qui appartiennent à la diversité des supports filmiques, à leurs qualités respectives, aussi bien que celles qui relèvent des esthétiques qui sont reliées aux différentes époques. Évidemment, cette très grande diversité amenuise les différences dans un immense magma qui finit par avoir son propre « style » ; mais il n’en demeure pas moins que la multiplicité incommensurable des diégèses (les différentes composantes spatiales et temporelles fictives auxquelles se réfèrent les récits filmiques) ouvre la voie à la non-temporalité de l’espace/temps imaginaire qui crée des liens associatifs extrêmement lâches entre les événements que la mémoire consent bien à relier, les intensités émotionnelles du présent qui les fait surgir et les anticipations sereines ou anxieuses du désir qui les nourrit. Ainsi, cette horloge qui régule le temps « réel » du spectateur à l’instant même où il l’observe s’engouffre-t-elle dans une sorte d’implosion du temps. Paradoxalement, à un certain moment, assis dans la salle à regarder le temps qui passe, est-on surpris à en perdre, comme on le dit dans la langue commune, « toute notion du temps », absorbés que nous sommes à le regarder passer.

Autre fait troublant : The Clock, qui appartient au cinéma non narratif de type formel associatif (comme le serait également l’œuvre très connue de G. Reggio, Koyaanisqatsi, 1983), n’est pas construit uniquement comme une succession de plans dans lesquels les images et les sons sont reliés par une série plus ou moins cohérente de thèmes et d’associations conceptuelles, comme c’est le cas dans ce genre de film. Si, de toute évidence, les différentes dimensions du temps et de la temporalité sont montrées, exposées et même, à certains moments, commentées, et si elles en constituent le thème, le film lui-même utilise abondamment, avec brio même, les ressorts habituels du cinéma narratif, notamment : la coupe franche, les raccords de plans, la répétition alternée, les plans de coupe, les liaisons sonores, bref la plupart des éléments de la syntaxe filmique, comme si sa cohérence en dépendait. En fait, The Clock construit une multitude de micro-suspens qui se succèdent en rafale ; et, pour arriver à les rendre efficaces, les différentes techniques de montage sont mises à contribution de façon à la fois magistrale et très explicite. Cette succession de suspens qui s’emboîtent les uns dans les autres produit un effet d’attente qui, comme l’a justement remarqué Rosalind Krauss, suspend la conscience du moment présent, et un effet d’anticipation qui nous prend et nous envoûte.

Et, qui plus est, la simple succession des apparitions de chiffres incrustées dans leurs micro-récits respectifs se succédant à l’écran de minute en minute suffit à produire un effet obsessionnel chez l’observateur qui n’est pas sans rappeler le film de Peter Greenaway Drowning by Numbers (1988) dans lequel la suite des chiffres de 1 à 100 qui apparaissent à l’écran vient en quelque sorte distraire l’attention du spectateur de l’intrigue filmique en ajoutant une trame arbitraire obsessionnelle et répétitive à la manière des musiques dites minimalistes3.

L’horloge de Marclay est une bande vidéo d’une durée de 24 heures présentée en boucle qui, de ce fait, établit un cycle puisque les mêmes choses et les mêmes événements se répètent et reviennent, inlassablement, infiniment, éternellement. Ainsi, avec tous ses moments filmiques qui refont surface et qui, pourtant, surfent sur une multitude de diégèses, on ne peut faire autrement que de la concevoir comme une sorte d’allégorie de la pensée nietzschéenne de l’éternel retour dans lequel chaque instant est un abîme d’éternité4. De cet immense foisonnement d’images et de séquences sonores, toutes empruntées au cinéma narratif et agencées selon les règles de sa syntaxe, émerge en effet le sentiment qu’un ordre régulé et cyclique est en train d’imploser dans un chaos infini à l’image de notre époque et de celui des médias électroniques.

2 Dès Lost Highway, 1997, Lynch exploite une structure narrative complexe dans laquelle le passé, le présent et l’avenir sont intriqués les uns dans les autres dans l’imaginaire du personnage principal qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Le réalisateur développera par la suite cette recherche portant sur la narrativité atemporelle de l’inconscient dans Mulholland Drive, 2001, et surtout Inland Empire, 2006. Le travail de Lynch, à cause de cette réflexion sur l’inconscient, le fantasme, le rêve, touche à la quintessence du médium cinématographique.

3 Drowning by Numbers raconte l’histoire de trois femmes, la grand-mère, sa fille et sa nièce, qui portent le même nom et qui assassinent leurs époux respectifs par la noyade. La répétition des intrigues, les règles de jeux, réels ou imaginaires, auxquels se réfèrent l’histoire et la succession des nombres, ont pour effet de remplacer la structure narrative conventionnelle par un dispositif obsessionnel accentué par la partition musicale que le compositeur minimaliste Michael Nyman a écrite au moyen des mesures 58 à 61 de la Symphonie concertante en mi bémol majeur de W.A. Mozart, K 364.

4 La pensée de l’éternel retour de Nietzsche a été exposée dans son œuvre magistrale Ainsi parlait Zarathoustra (Aubier Montaigne, 1969). Maurice Blanchot en est sûrement l’interprète le plus stimulant, notamment dans L’Entretien infini, Gallimard, 1969 ; mais l’un des plus éclairants est sans doute G. Deleuze dans son Nietzsche et la philo-sophie, puf, 1962.

Louis Cummins est auteur, critique d’art et artiste multimédia. Docteur en histoire de l’art de la City University of New York, il s’intéresse à la critique des institutions et à la question de l’abjection dans l’art contemporain.