Pour sa quinzième année, Contact, le plus important festival de photographie au monde, offrait un programme augmenté qui s’aventurait dans des projections de films, des ateliers, 174 expositions et un symposium de trois jours rassemblant des commissaires et critiques internationaux, dont Geoffrey Batchen et Joel Snyder. Le symposium connut un franc succès et son titre, « The public life of photographs », fut salué par l’auteur britannique David Campany, selon lequel les meilleurs thèmes se comparent à des chevaux de Troie : tout sujet ou presque peut s’y introduire. « Field of Vision », le thème de Contact, était tout aussi emballant.

Notre « champ de vision » détermine ce que nous voyons, et sous quel angle; la photographie est censée élargir ce champ. Pourtant, des conventions esthétiques et idéologiques intégrées aux techniques photographiques elles-mêmes donnent forme à nos images et à nos interactions avec elles. Une rétrospective consacrée à Andrew Wright mettait en lumière sa prédilection pour la technologie optique et les systèmes de représentation. Utilisant à la fois des procédés photographiques anciens et contemporains, Wright joue avec – puis déjoue – ce que ces techniques réussissent le mieux : une perspective réaliste. Ses images produites par camera obscura, camera lucida (chambre claire), sténopé ou iPhone, ou captées par une fusée téléguidée, défient nos attentes et permettent l’émergence d’univers visuels parallèles.

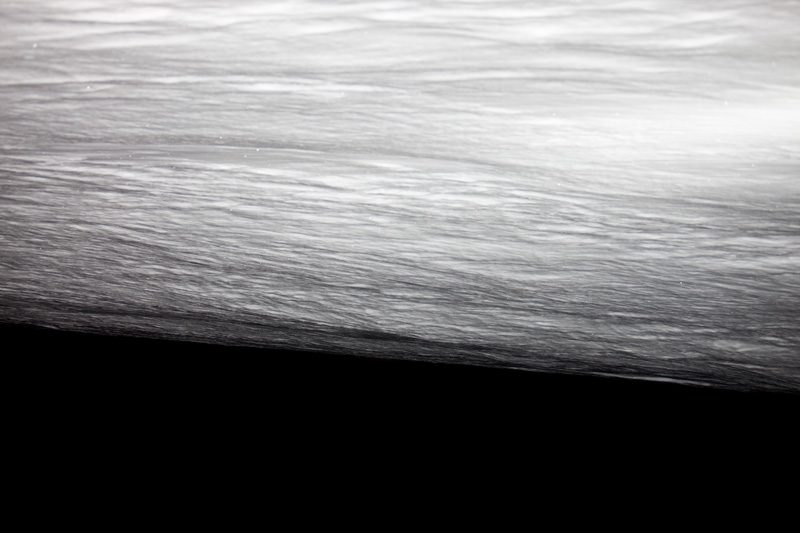

Le titre de l’exposition, Penumbra, reflète l’ambiguïté visuelle que Wright recherche : les relations spatiales et tonales sont confondues. La précision des détails dans deux négatifs géants, obtenus en utilisant les pièces de la galerie comme des camera obscurae, paraissent d’autant plus magiques grâce à l’inversion des tons, évoquant l’émerveillement originel de ceux qui découvraient ce phénomène optique il y a plusieurs siècles (When Buildings Take Pictures of Themselves, 2013). Les nuages de Skies (2003–2004) ont été photographiés de façon aléatoire par une camera obscura et nous ramènent à l’époque de The Pencil of Nature par William Henry Fox Talbot, lorsque la photographie était perçue comme « la nature s’écrivant elle-même ». After Kurelek (2013) est un impressionnant panorama arctique inspiré par le travail du peintre William Kurelek sur la neige. Une austère montagne blanche se découpant avec précision sur le noir du ciel arctique, mais présentée à l’envers, devient abstraite. Les expérimentations ludiques de l’artiste avec divers médiums sont symbolisées par un groupe de cinq œuvres évoluant autour de la représentation des nuages. Ce qui s’apparente à un dessin photogénique ancien est produit avec une application iPhone ; le « nuage » d’une photographie au collodion humide a été sculpté dans une serviette en papier mouillée.

Tout comme les conventions picturales, les valeurs sociales imprègnent les technologies optiques. Dans les années 1950, Kodak fournissait des « fiches de référence de la norme » représentant des modèles blancs au ton de peau « normal ». Les artistes sud-africains Adam Broomberg et Oliver Chanarin se sont approprié ces portraits et les ont associés à des échelles de gris. L’incapacité des films Kodak à rendre les tons de peau foncés révélait une gamme chromatique chimiquement biaisée. Les artistes ont affiché une série d’images intitulée To Photograph the Details of a Dark Horse in Low Light sur des panneaux publicitaires dans les quartiers multiculturels de Toronto.

Les développements technologiques ont rendu possible l’ubiquité actuelle de la photographie. La démocratisation de l’image, introduite progressivement par Kodak, l’impression de masse et la convergence des médias numériques ont favorisé la production et la dissémination des images, élargissant notre champ de vision. Certains penseurs – notamment Walter Benjamin, qui considérait avec optimisme le potentiel politique de la « reproduction mécanisée » – ont accueilli favorablement ces développements. Mais la restructuration du monde par les images soulève une autre question : comment produire du sens dans cette tour de Babel.

L’artiste néerlandais Erik Kessel étudie la prolifération photographique au cœur des médias sociaux. Pour son installation 24 hrs in Photography, il a entassé dans la galerie Contact des montagnes d’images imprimées – un million de photographies postées sur Flickr en 24 heures. Ces trésors personnels se retrouvent répandus ici en toute promiscuité. Nous marchons dessus, nous nous penchons pour les inspecter, en voyeurs. Voici les débris de la captation d’images compulsive : un tsunami de « moments » uniques à la dérive ; des champs (littéralement) de vision jonchés de corps inertes : les mues de ceux qui en font des monuments à leur image.

Tandis que Kessel réalise un clin d’œil sculptural à l’excès numérique, l’artiste allemand Michael Schirner montre le pouvoir de l’image dans les médias de masse. Sur les affiches noires de Pictures in Our Minds s’étale une phrase inscrite en blanc, décrivant des photographies devenues iconiques : « Enfant vietnamienne nue fuyant après une attaque au napalm » ; « Marilyn Monroe debout sur une grille de métro ». Ces images sont si profondément imprimées dans notre esprit qu’un simple déclencheur textuel suffit à les faire apparaître.

Avec l’augmentation du nombre et de la valeur des photographies vint l’archivage. D’abord centrée sur la photographie de guerre du 20e siècle, la collection Archive of Modern Conflict de Thomson Reuters compte aujourd’hui quatre millions de documents de divers genres et médiums. Pour l’exposition Collected Shadows au Musée d’art contemporain canadien, le conservateur Timothy Prus a sélectionné 250 images parmi cette vaste collection et les a regroupées par thèmes en un accrochage serré. Il y avait de quoi séduire ceux qui aiment les défis en matière d’interprétation, d’autant que les brèves descriptions donnaient peu d’indices sur les images. Les subtiles résonances poétiques suscitées par les juxtapositions incongrues offraient des plaisirs plus raffinés encore. Une épreuve à l’albumine, Bloodstain on Carpet, Belgian Judiciary Service (1881), se trouvait curieusement associée à un petit cyanotype rond, Woman on a Lonely Road (1900). Le mélange de disciplines comme l’ethnographie, la botanique, l’art et le journalisme invitait les visiteurs à voyager dans le temps jusqu’aux premiers jours de la photographie, lorsque le médium réunissait des spécialistes variés, avant que s’opère une ségrégation par sujets.

Les archives du Musée des beaux-arts de l’Ontario ont acquis depuis 1977 plus de cinquante mille œuvres. La conservatrice Sophie Hackett réalisait plusieurs objectifs avec Light My Fire: Some Propositions about Portraits and Photography – mettre en valeur la collection, présenter au public plus de 200 œuvres et constituer une rétrospective historique des médiums et des styles au moyen du genre du portrait. Mais ce sont les liens sémantiques judicieusement aménagés entre les œuvres qui rendent l’exercice particulièrement intéressant.

Dans la salle d’introduction, les procédés et les périodes se répondent avec brio. L’ambrotype d’un dessin de Charlotte Brontë et un ferrotype monté sur une toile brodée sont des objets très différents des images éphémères trouvées sur Flickr. L’épreuve Cibachrome grand format intitulée My Bed, Hotel La Louisiane, Paris (1996) est une photographie qui semble à la portée de tous, mais l’objectif de Nan Goldin lui confère une densité magistrale, ancrée dans une composition classique, où les fruits mûrissants sur un sac de papier brun rappellent les « vanités » des peintres hollandais. L’association de deux images suggère un érotisme homosexuel : un élégant portrait en cyanotype des sculptrices canadiennes Florence Wyle et Frances Loring (Robert Flaherty, 1914) côtoie la séduisante photographie où deux jeunes marins à la pose languide sont enveloppés par les teintes chaudes d’un tirage hydrotypique, Sailors, Key West (1966), de Marie Cosindas.

La salle suivante compose un commentaire révélateur sur nos motifs pour photographier autrui : nous approchons nos sujets avec amour et créativité, ou armés d’un regard scientifique et dominateur. La douceur du tirage à l’albumine de Julie M. Cameron, La Santa Julia (1867), s’oppose au rigide catalogage ethnographique des « spécimens » asiatiques par Jacques-Philippe Potteau (années 1860) sur les murs voisins. L’approche commissariale de Hackett s’illumine avec une série d’autoportraits d’Arnaud Maggs qui, du fond de la salle, dialogue avec son environnement. Dans After Nadar (2012), Maggs incarne le mime Pierrot immortalisé par Félix Nadar. Pour chacune des neuf images couleur grand format soigneusement composées, Maggs, rêveur ou grave, présente ses passions : Pierrot the Archivist examine un autoportrait plus ancien ; dans Pierrot in Love Maggs tient un bouquet parfait de roses roses ; dans Pierrot Receives a Letter son regard tombe sur une enveloppe de deuil bordée de noir, comme celles qu’il collectionnait et photographiait.

On relève de nombreux liens entre cette œuvre et les sections suivantes, We Are Monuments et We Are Multiplied : le travail de Maggs est multiple à la fois dans son aspect sériel et dans sa parenté avec les classifications de Jacques-Philippe Potteau, style systématisé plus tard par Alphonse Bertillon pour les archives de la police. Inspiré par la méthode de Bertillon, Maggs l’adopta pour ses portraits de face et de profil. Mais, comme Cameron, Maggs était un artiste, et cette présentation rationnelle servait des buts créatifs. La série constitue aussi un monument : réalisée peu avant sa mort, elle représente tristement, avec l’exposition du Ryerson Image Centre, le cœur et l’âme de Contact. Non loin des multiples monuments de Maggs étaient placées trois photographies en noir et blanc de corps antiques, mais très réalistes ; préservés instantanément par les jets de lave du Vésuve, ils furent changés en statues – tout comme la photographie, par une autre méthode, embaume ses sujets dans la lumière.

La démocratisation de l’image, introduite progressivement par Kodak, l’impression de masse et la convergence des médias numériques ont favorisé la production et la dissémination des images, élargissant notre champ de vision.

Le Prix de photographie Banque Scotia décerné à Maggs lors du précédent festival Contact comprenait une exposition au Ryerson Image Centre cette année. Pour Maggs le collectionneur, c’était un lieu approprié, puisqu’il abrite les archives de la Black Star Collection et plus de 2700 autres œuvres photographiques. Là encore, les connexions se multiplient entre les cinq éléments choisis par l’artiste. André Kertész: 144 Views (1980) est une succession de vues en rotation à 360 degrés d’un autre photographe marquant ; son format rappelle Revolving Self Portrait (1865) par Nadar. Pour After Nadar: Pierrot Turning (2012), Maggs apparaît de nouveau en mime au visage blanc, montré à chaque image sous un angle différent, comme Nadar et Kertész.

La première du film Spring and Arnaud, où les réalisatrices Marcia Connolly et Katherine Knight évoquent la relation du photographe avec l’artiste Spring Hurlbut, est venue confirmer la place de choix réservée à Maggs lors de ce festival.

Intégrées à nos valeurs culturelles et esthétiques, les technologies photographiques ont entraîné la prolifération, la collection et l’archivage des photographies. Mais ceux qui appuient sur le déclencheur façonnent également notre champ de vision. Au Musée royal de l’Ontario, Sebastião Salgado exposait Genesis, un corpus d’images en noir et blanc représentant des paysages terrestres et océaniques, des animaux et des personnes. Ces sujets « inchangés » depuis des dizaines de milliers d’années sont traités avec la même esthétique puissante que ses précédents projets, Workers et Migrations. Les paysages majestueux rappellent les somptueuses images d’Ansel Adams et les compositions abstraites d’Edward Weston. Cette présentation extravagante de 245 images, dont beaucoup était belles et captivantes, aurait cependant bénéficié d’une sélection plus rigoureuse.

Il est évidemment fascinant de contempler des paysages auxquels peu ont accès, et des gens dont la vie diffère fondamentalement de la nôtre. Ainsi, Salgado a vécu trois mois dans le nord de la Sibérie chez les Nenets éleveurs de rennes, ce qui nous donne un aperçu de leur rude existence. Cependant, si le regard de Salgado n’est pas classificateur comme celui de Potteau, c’est véritablement celui du National Geographic : des primates exotiques, en plan rapproché, voisinent sur les murs du Musée avec des chefs de village en costume tribal.

Le texte accompagnant l’exposition déclare que les sujets de Salgado n’ont pas été touchés par la culture occidentale, sans préciser leurs divers degrés de contact avec la civilisation. La distinction romantique entre une communion pure et idyllique avec la nature et la culture moderne contaminée est plus rhétorique qu’honnête. Même sans contact antérieur, pouvaient-ils rester « intouchés » après leur rencontre avec ce photographe ? Les habitants du village brésilien de Zo’e ont aidé Salgado à construire un studio de feuilles constituant un fond plus uniforme pour ses compositions. Dans une image particulièrement marquante – mais fabriquée – dix femmes et fillettes allongées dans des hamacs ou appliquant du pigment sur leur corps nu sont réparties devant une couverture de feuilles brillantes. Diffère-t-elle vraiment des tableaux souvent critiqués dans lesquels les orientalistes français représentaient des femmes arabes alanguies au hammam ? Genesis rappelle aussi la mise en scène pictorialiste d’Edward Curtis photographiant les peuples indigènes d’Amérique du Nord. Plus que l’innocence écologique de la « Genèse », c’est le champ de vision unique de Salgado qui prévaut. Autre sujet de préoccupation : alors que Salgado désire montrer ce qui est encore épargné par les destructions environnementales et encourager sa préservation, ce coûteux projet couvrant huit années et trente-cinq lieux fut sponsorisé par Vale, compagnie minière brésilienne célèbre pour son titre d’entreprise la moins responsable en matière de droits de l’homme et de protection de l’environnement, décerné par Public Eye en 2012.

La rétrospective consacrée à Marlene Creates par la Paul Petro Gallery illustrait un lien plus intime avec le territoire. Contrastant avec les vues aériennes de montagnes monumentales et de cascades étincelantes offertes par Salgado, Sleeping Places est une série de plans rapprochés montrant l’empreinte du corps de l’artiste sur la lande, en divers endroits d’Écosse et de Terre-Neuve.

Meryl McMaster mène une exploration poussée des relations entre les peuples indigènes et colonisateurs avec In-Between Worlds (2008–2013) à la Katzman Kamen Gallery. La jeune artiste démontre ses talents interdisciplinaires dans dix grandes photographies chromogènes de ses installations ou performances, déclarations poétiques sur la colonisation des corps et des cultures indigènes. Dans Terra Cognitum, les cercles tracés par des fils de perles délimitent des régions sur la forme allongée de l’artiste, suggérant des courbes topographiques. Dans Wingeds Calling, McMaster traverse un paysage enneigé en costume de corbeau, chargée de petits oiseaux. Cette occupation, cette manipulation de l’espace de l’autre sont plus complexes que la pureté des paysages et des gens selon Salgado.

La vue représente un seul de nos sens, mais, pour paraphraser Walt Whitman, elle est vaste et contient des multitudes de choses. Notre champ de vision est extensible, et nous pouvons le remplir de neuf. Chaque année à Toronto, le festival Contact nous y encourage ; il nous incite aussi à réfléchir sur ce qui entre dans ce champ.

Traduit par Emmanuelle Bouet

Jill Glessing, auteure et artiste, enseigne l’histoire de l’art et l’histoire culturelle à la York University et à la Ryerson University (Toronto).