Lorna Bauer | Jon Knowles

Film/Unfilm, Rotations

Jacinthe Lessard-L.

La chambre inversée, Les chambres étalées

Par Charles Guilbert

Il est assez peu courant que l’association de deux expositions crée un dialogue qui devient une œuvre en soi. C’est ce qu’a réussi Dazibao en réunissant les productions de Jacinthe Lessard-L. et du duo formé de Lorna Bauer et Jon Knowles1. Leurs productions, bien que de tonalité et de facture distinctes, s’interpénètrent pour entraîner le spectateur dans une réflexion étonnante sur l’obscurité, notamment à travers l’établissement de liens entre la photographie et la sculpture. Le fait que chacune des œuvres de l’exposition creuse elle-même la question du double, de l’échange et de la réversibilité contribue sans doute à la cohérence du dialogue.

L’une des deux expositions est basée sur la rencontre de deux artistes. Lorna Bauer et Jon Knowles, qui ont chacun une production indépendante (elle en photo et en vidéo et lui en installation), signent ensemble un corpus de sept œuvres. Le partage de leurs intuitions donne naissance à un monde où sont réconciliées deux attitudes en apparence contraires : une mise à distance conceptuelle de l’image et une plongée dans le pouvoir poétique de celle-ci.

Les deux œuvres les plus fortes qu’ils présentent, Film/Unfilm et Rotations, reprennent, avec un certain décalage, des stratégies, des manières et un dispositif qui évoquent ceux des artistes conceptuels. Ils installent ainsi un arrière-fond ironique qui invite le spectateur à entrer dans un jeu sur les degrés, le regard de ce dernier oscillant entre la froideur qu’induit le commentaire distancié et la chaleur qui émane des images.

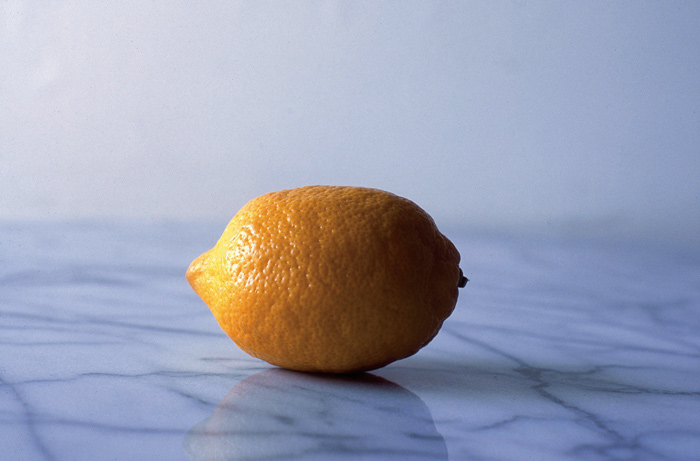

Film/Unfilm présente une double projection de diapositives couleur. À droite, on voit un citron posé sur une table en marbre ; à gauche, une image très semblable, mais en négatif (une forme bleuâtre flottant sur un fond jaune). Chacun des deux carrousels contient quatre-vingts images qu’on voit défiler en alternance. Scandé par les cliquetis des projecteurs en rotation, le dialogue entre les séries d’images impose cependant quelque chose de très feutré. La différence à peine perceptible entre les images successives et la simplicité des deux compositions incitent le spectateur à plonger dans une expérience méditative où l’absurde joue un rôle. Après quelques minutes, le parti pris est découvert : le citron a été photographié à intervalles réguliers à la tombée du jour jusqu’à ce qu’il devienne imperceptible. Ainsi, l’image en positif s’obscurcit et celle qui est en négatif va s’illuminant.

Plutôt que de décevoir, la prévisibilité du déroulement permet au spectateur de s’abandonner à la vision. La double animation décomposée l’engage à concentrer toute son attention sur la transformation de la lumière (celle-là même qui rythme sa propre vie). Et le voilà qui s’étonne – d’un étonnement absolument mat – du passage de la lumière à l’obscurité (du côté droit) et de l’obscurité à la blancheur aveuglante (du côté gauche).

Un temps sépare l’une et l’autre des éclipses, puisque la minuterie low-tech des projecteurs vieillissants entraîne des bris de rythme et une désynchronisation. Sont ainsi mis en relief par le dispositif une certaine fragilité de l’image (en cours de disparition), mais aussi l’aspect cyclique de l’œuvre, auquel font écho la rondeur du panier de projection, celle du citron ainsi que celle de la table en marbre sur laquelle le citron est posé. Cette rondeur évoque bien sûr aussi la forme terrestre à l’origine même des changements de lumière.

Comme on ne peut s’empêcher d’entendre, en arrière-plan, Bauer et Knowles s’amuser de la désuétude du projecteur et rire de cet attrait qu’avaient les artistes conceptuels pour la mise en place de programmes basés sur des évidences, notre vision, au départ, se fait surtout pensée, distance, critique. Mais vite on se voit plongé dans un acte de vision, bien physique, qui rappelle ce que décrit Merleau-Ponty dans L’œil et l’esprit : « L’œil accomplit ce prodige d’ouvrir à l’âme ce qui n’est pas âme, le bienheureux domaine des choses, et leur dieu, le soleil2. »

À travers la double éclipse de Film/Unfilm, je pressens ce monde dans lequel le citron et moi-même sommes immergés. La distance qui me séparait du citron peu à peu s’abolit. Ne pouvant mieux que Merleau-Ponty tenter de nommer ce « mystère de la passivité » de la vision, qui me semble être le propos même de Bauer et Knowles, je me permets de le citer de nouveau – et longuement : « Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, il est l’une d’elles, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d’une chose. Mais, puisqu’il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe ou un prolongement de lui-même, elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition pleine et le monde est fait de l’étoffe même du corps. Ces renversements, ces antinomies sont diverses manières de dire que la vision est prise ou se fait du milieu des choses, là où un visible se met à voir, devient visible pour soi et par la vision de toutes choses, là où persiste, comme l’eau mère dans le cristal, l’indivision du sentant et du senti3. »

Merleau-Ponty nomme « réversibilité » cet entrelacs étrange où s’établit le rapport entre le visible et le voyant. Par son titre même, l’œuvre de Bauer et Knowles Film/Unfilm nous met sur la piste d’une certaine réversibilité, avec une pointe d’humour bien sûr, puisque filmer en négatif, ce n’est pas « défilmer » (à moins que ce non-film du titre soit l’obscurité fondamentale, noire ou blanche, à laquelle aboutissent les images). Le frottement antithétique des deux séries de citrons semble viser une sorte d’annulation de l’image. Pourtant, l’addition du positif et du négatif n’y conduit pas. Elle donne plutôt naissance à une troisième image, très puissante : celle d’un engloutissement.

L’installation vidéo de Jacinthe Lessard-L., intitulée La chambre inversée, se situe exactement dans le prolongement de ces questions. La salle obscure où elle nous fait entrer (on le découvrira), c’est la chambre noire de l’appareil photo, ce lieu qui, normalement, reçoit secrètement la lumière pour donner naissance à l’image et jamais ne se découvre. Minutieusement et lentement, l’artiste a photographié le parcours d’un rayon lumineux à l’intérieur de la chambre noire de plusieurs appareils photo. Une animation image par image de cette exploration est présentée à l’aide de trois projecteurs (mur de gauche, du centre, de droite) dans une salle feutrée et fermée par des rideaux noirs. Comme le rayon lumineux utilisé par l’artiste est très faible, le contexte des fragments d’images que l’on voit nous échappe au départ. Les indices que l’on glane au fil du visionnement (la texture métallique de la paroi, par exemple, ou la présence de pièces mécaniques) nous mettent tour à tour sur la piste d’un coffre-fort, d’un outil de forage, d’un tank… jusqu’à l’illumination.

En retournant son regard vers l’intérieur de l’appareil photo et non vers l’extérieur (que l’appareil invite habituellement à pointer), l’artiste suggère une réflexion sur l’origine des images telles que rendues possibles par la photographie analogique. Elle révèle notamment l’obscurité et le vide qui furent longtemps nécessaires à l’apparition de toute image. Mais l’artiste va encore plus loin en transformant l’espace de projection lui-même en chambre noire où elle emboîte le spectateur, abolissant ainsi la distance qui, normalement, sépare ce dernier de l’image. Elle le plonge dans l’espace même de production de l’image. Il s’y retrouve engouffré, ce qui n’est pas sans résonner avec l’expérience d’anéantissement proposé par Film/Unfilm. Merleau-Ponty, se fondant sur son expérience de spectateur d’œuvres picturales, déduit dans L’œil et l’esprit que tous nos rapports à l’espace sont ainsi immersifs : « L’espace n’est [pas un] réseau de relations entre objets, tel que le verrait un tiers témoin de ma vision ou un géomètre qui la reconstruit et la survole, c’est un espace compté à partir de moi comme point ou degré zéro de la spatialité. Je ne le vis pas selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans, je suis englobé. Après tout, le monde est autour de moi, non devant moi4. »

Cet aspect profondément physique de la vision, Jacinthe Lessard-L. l’exacerbe en accolant du son à ses images. Pour créer ce dialogue, elle s’est adjoint le compositeur Julien Bilodeau, qui a créé un ensemble d’interventions sonores à partir, notamment, d’enregistrements de bruits mécaniques de plusieurs appareils photo. Les fragments musicaux suivent avec précision les apparitions et disparitions du faisceau lumineux en respectant non seulement leur rythme mais aussi leur position dans l’espace (ce que permet le système surround 5.1, avec ses six hautparleurs). Constamment, le son rappelle au spectateur que la vision est affaire de corps, de position dans l’espace, d’orientation, d’immersion.

Malgré cette concordance rythmique et spatiale, un décalage s’installe, la musique évoquant un suspense auquel les images, froides et plutôt répétitives, résistent. Devant cette fiction grinçante, le spectateur est ballotté entre connotation et dénotation, inquiétude et quant-à-soi, récit et examen. Le drame qui couve là lui apparaît à la fois grandiose et banal.

Après un temps d’exploration, une image bleutée de formes pyramidales tournant sur elles-mêmes apparaît sur l’écran du centre. Le spectateur peut deviner qu’il s’agit des espaces arpentés depuis le début, mais vus de l’extérieur. Ainsi, il accède, durant quelques secondes, de façon distancée, à ce volume que l’obscurité noyait. Puis, en une sorte d’apothéose brutale que souligne la musique, trois grandes formes pyramidales, uniformément blanches et fixes, envahissent les murs. Ces aplats lumineux, on le devine, sont trois côtés de moulages de chambres noires photographiés en sur-exposition.

Ainsi, la chambre noire de l’appareil photo est triplement inversée : plutôt que de filmer, elle est filmée ; le vide qui la constitue devient un plein ; et plutôt que d’être un espace d’obscurité, elle devient un aplat de lumière crue. Il y a quelque chose de ludique dans la façon qu’a Lessard-L. de produire des images en approchant de différentes façons l’appareil de prise de vues. Mais c’est un jeu qui sous-tend une réflexion fine sur la photographie et sur la réalité.

Pointant les transformations successives qui permettent de créer des images, l’artiste révèle le caractère instable, indéfini, plastique et mouvant de ce qu’on appelle la réalité. Par ses multiples inversions, elle s’aventure du côté d’une certaine négativité qui fait écho aux idées déroutantes de Plotin sur la matière. Joseph Cochez les résume ainsi : « Une substance corporelle est constituée toujours par une forme existant sur la matière. Ces deux éléments sont indépendants l’un de l’autre : la matière reste absolument indifférente à la forme et demeure non-être ; elle reçoit la forme comme un miroir, qui en réalité n’existerait pas, recevrait une image. C’est précisément pour cela que les corps n’ont pas de réalité vraie, quoique nous soyons souvent portés à les prendre pour des êtres véritables5. » Comme Plotin, Lessard-L. me semble sonder les dimensions souterraines de la réalité pour en déduire la mystérieuse dynamique.

La matière, cette fois entendue dans son acception courante, et non plotinienne, est objet de fascination pour les artistes des deux expositions. C’est d’ailleurs ce qui les amène à mettre en rapport photographie et sculpture.

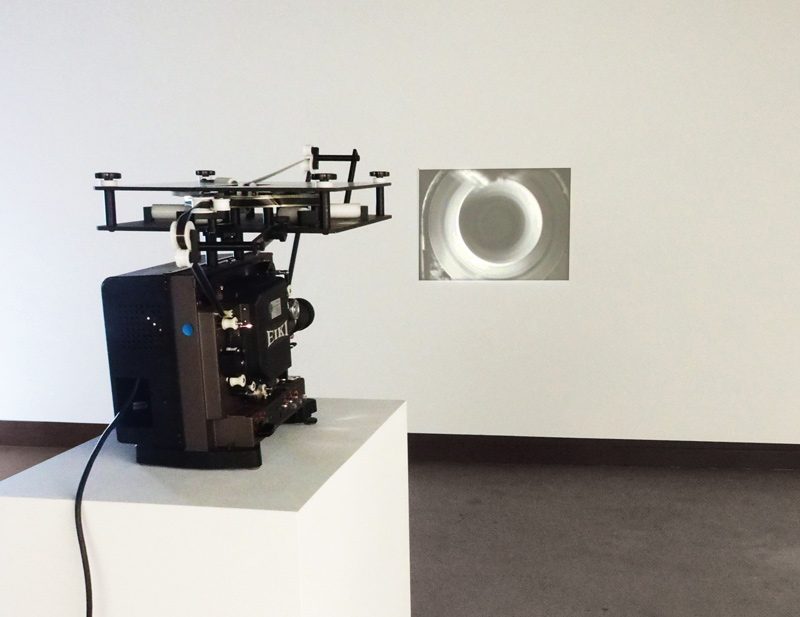

Rotations, de Bauer et Knowles, est une projection de film 16 mm, noir et blanc et muet. S’inspirant de la facture des films documentaires des années 1960 sur les métiers, et réutilisant sans détour des éléments de la grammaire formaliste (raccords formels, angle de prise de vue inattendu, zoom arrière rapide, saut dans l’image), ils présentent la création d’un bol par un potier. Comme dans Film/Unfilm, la circularité est présente, la mécanique du tour étant mise en relation avec celle du projecteur (dont la bobine, qui forme une boucle, est d’ailleurs disposée à l’horizontale).

La caméra, en plongée complète, ne saisit au départ que le bol, puis un zoom arrière fait découvrir les mains du potier qui façonnent l’argile pour en arriver à une forme idéale ; le potier arrête alors le tour, détache le bol de la plateforme ronde à l’aide d’un fil coupant, remet en marche le tour pour procéder à un rapide nettoyage (alors, la boucle de trois minutes recommence). De nouveau une distance et une froideur sont imposées : aucun contexte n’est donné (le visage du potier reste hors champ) et le geste filmé mène à une conclusion des plus prévisibles. Mais encore une fois la banalité du sujet, la simplicité du récit, le choix de l’inexpressivité et la netteté formelle favorisent une contemplation qu’interrompent quelques épiphanies.

En superposant métier d’art et cinéma, Bauer et Knowles évoquent la possibilité d’un geste de création simultané (en trois minutes, un bol et un film sont réalisés) – n’est-ce pas à cette fusion que, comme duo d’artistes, eux-mêmes cherchent à arriver ? En choisissant de ne montrer qu’une partie du corps du potier, ils pointent le hors champ (là où se trouve notamment l’opératrice du film, Isabelle, que révèle une exposition complémentaire, dans l’espace exigu de La Mirage6, quelques étages au-dessus). Encore une fois, guidés par leur intérêt pour l’obscurité, ils abordent la question du vide et de la profondeur car, au fur et à mesure que le bol est creusé, une zone noire centrale s’affirme. Cet espace, tel que restitué par l’image filmique, devient mystérieux, notamment lorsque les mains du potier y plongent. Étonnamment, l’aplatissement qu’entraîne le passage de l’objet réel à son image crée un noir insondable. On retrouve là cette dimension première dont parle Merleau-Ponty, qui est la profondeur, recherche d’une « déflagration de l’Être ». « Quatre siècles après les “solutions” de la Renaissance et trois siècles après Descartes, la profondeur est toujours neuve, et elle exige qu’on la cherche, non pas “une fois dans sa vie”, mais toute une vie7. »

L’œuvre de Jacinthe Lessard-L. qu’on aperçoit dès l’entrée dans l’espace d’exposition aborde également la question de la profondeur en liant aussi image et sculpture. Deux tablettes blanches superposées présentent chacune quinze petites formes roses. Dans un lieu d’exposition voué à l’image, l’aspect strictement sculptural de l’œuvre a de quoi étonner. Ces constructions évoquent des jouets d’enfants : maisons, châteaux, pyramides, seaux. On comprend qu’il s’agit de moulages, puisqu’on retrouve plusieurs des huit formes dans cinq tons de rose différents. L’aspect systématique du procédé et le titre, Les chambres étalées, nous mettent sur la piste d’un jeu conceptuel lié à la photo : ces formes sont des moulages de huit chambres noires d’appareils photo (ceux-là mêmes qu’on retrouvera plus tard dans l’installation vidéo).

Adoptant une attitude propre au fonctionnement de la photo (le transfert analogique de l’information, la recherche d’empreintes, la révélation), Lessard-L. met au jour ces lieux matriciels de l’image qu’on ne peut s’empêcher, à cause de la couleur charnelle, d’associer à la matrice humaine qu’est l’utérus. L’origine des formes pleines et colorées données à voir est à la fois un vide, une obscurité et un passé. Leur étalement nous rappelle, avec un sourire, notre condition de vivipare et peut-être même ce noir d’avant l’existence. « Il se trouve que les hommes oublient qu’ils ne sont pas avant d’être8 », écrit Pascal Quignard dans Les ombres errantes. Il ajoute : « Entre les images et le néant il y a un précipice. Il n’y a qu’une passerelle qui permet de le franchir. […] Elle est si périlleuse que peu s’y risquent et personne ne peut dire si quiconque l’a jamais franchie9. » C’est ce type de franchissement qu’évoque pour moi cette création de Lessard-L.

Bien d’autres aspects donnent une richesse au dialogue entretenu par les deux expositions présentées à Dazibao, dont l’intérêt pour le savoir-faire et pour le passé (qui se manifeste notamment dans le réinvestissement de courants artistiques déclarés caducs et de technologies en cours d’abandon). On pourrait y voir nostalgie et conservatisme. La démarche de ces artistes n’est pourtant aucunement tributaire d’une résistance au changement. « Être où l’origine est perdue 10 », hors champ et hors temps : voilà ce qu’ils cherchent. En infiltrant le passé dans une conjugaison d’obscurité et de lumière, de distance et de plongée, ils y arrivent.

2 Maurice MerleauPonty, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 1964, p. 83.

3 Ibid., p. 1920.

4 Ibid., p. 59.

5 Joseph Cochez, « L’esthétique de Plotin », Revue néo-scolastique de philosophie, vol. 20, no 80, [1913], p. 432.

6 La Mirage est située au 5445, avenue de Gaspé, 6e étage, E603.

7 MerleauPonty, L’œil et l’esprit, p. 64.

8 Pascal Quignard, Les ombres errantes, Paris, Grasset, 2002, p. 14.

9 Ibid., p. 73.

10 Ibid., p. 18.

Lorna Bauer vit et travaille à Montréal. Plusieurs galeries ont déjà consacré des expositions individuelles à son travail, entre autres la Galerie Nicolas Robert, YYZ Artists’ Outlet, la galerie Les Territoires, The University of Toronto Art Centre et l’Art Gallery of Mississauga.

Jon Knowles vit et travaille à Montréal. Il a étudé au Nova Scotia College of Art and Design,à la Cooper Union (New York) et à l’Université Concordia. Ses dernières expositions individuelles comprennent Works with Photography (VOX, Centre de l’image contemporaine) ; I’m only in it for the Manet (G Gallery) ; Blood Oranges (Galerie Laroche/Joncas) et Mixed Misuse (Fonderie Darling).

Jacinthe Lessard-L. est titulaire d’une maîtrise en arts visuels de l’Université Concordia ; elle vit et travaille à Montréal. Ses recherches portent notamment sur la nature de la photographie, son rôle historique, sa transparence, son rapport au référent. Elle collabore régulièrement avec d’autres artistes tels qu’Eduardo Ralickas et Erika Kierulf, ou Yusuke Nishimura, Frederick Vidal et Sylvia Doebelt avec qui elle a réalisé l’exposition Blue Skies and Cats (Galerie B312, 2014).

Charles Guilbert est artiste, écrivain et critique (charlesguilbert.ca). Ses réalisations artistiques ont été présentées au Québec et à l’étranger, notamment au Musée d’art contemporain de Montréal, à la Manif d’art de Québec, au Casino Luxembourg et au Metropolitan Museum de Tokyo.