[Automne 2019]

Par Jill Glessing

La violence traverse nos existences, qu’on la vive directement ou par la représentation qu’en font les médias. Nous subissons son emprise à des degrés divers, en fonction du lieu géographique où l’on se trouve, de la race, de la classe sociale, du genre et de l’accès à Internet haut débit. Nous sommes bien au fait des multiples façons dont les humains s’infligent des blessures, qu’elles soient physiques, sociales ou psychologiques. Rien de surprenant alors à ce que la violence soit une sorte de fil conducteur dans un festival de photographie. Après tout, c’est un sujet récurrent en photo, une discipline qui l’illustrait avant même que la technologie permette de figer le mouvement. Malgré l’absence de véritables scènes de combat dans les images de propagande de la guerre de Crimée prises par Roger Fenton, la destruction y est clairement présente ; de la même façon, l’ethnographie fixe les corps vulnérables, souvent dénudés, de ses sujets sur papiers et planches photographiques, les obligeant à une exposition permanente au regard raciste et impérialiste. Rien de tel dans la 23e édition du festival de photographie CONTACT de Toronto1 ; on y découvrait plutôt comment les artistes se servent du médium pour analyser et critiquer la violence dans un large éventail de contextes.

Parmi eux, la célèbre artiste afro-américaine Carrie Mae Weems, particulièrement sous les projecteurs cette année avec des expositions sur deux sites et trois installations publiques, en donnait l’exemple le plus magistral. Heave, à l’Art Museum at the University of Toronto2, passait en revue l’histoire tumultueuse des souffrances infligées par le propre pays de Weems à travers la planète, à commencer par les derniers soubresauts de la Deuxième Guerre mondiale. Faisant appel à la vidéo, à la photographie et à l’installation, Weems nous entraînait à travers cette triste histoire pour montrer, au-delà des frontières des États-Unis, les horreurs d’Hiroshima et du Vietnam et, à l’intérieur même du pays, toute une liste de sujets tels que la ségrégation, le mouvement des droits civiques, les manifestations étudiantes et les assassinats politiques, nous amenant jusqu’à la violence policière contre les hommes noirs, toujours d’actualité…

Traduit par Frédéric Dupuy

Chacune des trois parties de l’exposition mettait en scène des espaces sociaux et institutions dans lesquels différentes sortes de discours culturels s’expriment : la salle de classe, le salon et la salle de cinéma. La première, Constructing History: A Requiem to Mark the Moment (2008), une installation alliant photographie et vidéo, est née de projets menés par Weems avec des étudiants faisant appel à des modèles d’éducation performatifs. Notre consommation de reportages tragiques peut susciter des élans de sympathie, mais ne réussit souvent pas à provoquer une empathie menant à l’action et au changement. Quand Weems et ses étudiants reconstituent ces tragédies historiques et jouent à tour de rôle la victime et le bourreau, ils en viennent à comprendre plus intimement les dynamiques de la violence. Dans cette vidéo de 20 minutes, les jeunes ont créé des tableaux de postures monumentales et d’expressions de détresse, accompagnés par le funèbre Adagio pour cordes, opus 11, de Samuel Barber, amenant les spectateurs à saisir leur propre implication et leur responsabilité face à l’avenir. Dans une scène particulièrement émouvante, une jeune femme noire en kimono japonais blanc se tient debout, de la neige tombant doucement autour d’elle, menaçant d’escamoter la mémoire et d’éclipser l’histoire. Pivotant lentement, elle examine le passé et se tourne vers l’avenir, alors que la voix hors-champ de Weems déclare : « Mais pour arriver à maintenant, à ce moment, elle doit regarder en arrière, vers les paysages du souvenir. Égarée dans le temps, la femme est confrontée à l’histoire… Si vous regardez l’horizon ici et là, se trouvent, autrefois visibles et aujourd’hui cachés, de petits signes d’espoir, de rêves ou de souvenirs. Si vous regardez attentivement dans les couloirs du temps, même au plus profond de l’horreur, vous percevrez le battement des ailes des colombes, des ailes comme le temps qui bat la mesure de l’espérance ». À la différence de l’« ange de l’Histoire » de Walter Benjamin qui, regardant le passé, n’y voit qu’une accumulation infinie de catastrophes, l’ange de Weems, plongée dans les tréfonds morbides, y trouve des lueurs d’espoir.

Un autre des tableaux vidéo recréait la photographie touchante d’Eugene Smith Tomoko Uemura in Her Bath (1971), montrant une mère donnant le bain à sa fille au corps dévasté par le mercure. La version de Weems rappelle non seulement la cupidité de l’entreprise qui a mené à la contamination des poissons dans la baie de Minimata, au Japon, et des gens qui en consommaient, mais aussi les victimes irradiées de la bombe atomique américaine larguée sur Nagasaki, pas très loin. Une fois encore, Weems récupère le côté sombre de l’histoire des États-Unis. C’est cette véritable lignée de l’horreur « qui a fait en sorte que nous puissions commencer réellement à discuter de ces sujets. Aujourd’hui donc, 50 ans plus tard, nous pouvons dire oui, nous sommes enfin prêts à regarder la réalité en face ».

La deuxième salle était meublée comme un salon des années 1960 rempli de matériel d’archives – des photographies encadrées, une platine tourne-disque fonctionnelle et une collection de disques, un petit téléviseur noir et blanc et des décorations et sculptures qui évoquaient des figures et événements importants des mouvements des droits civiques et des Black Panthers, comme Angela Davis et Bobby Seale. Assis confortablement, les visiteurs pouvaient consulter la couverture des assassinats d’une liste tristement longue de personnalités politiques – parmi lesquelles John F. Kennedy, Medgar Evers et Malcolm X – dans des revues LIFE d’époque empilées sur une table basse, ou jouer à des jeux vidéo. Répétant la promotion de l’agentivité et de la responsabilité individuelle, les visiteurs pouvaient choisir entre deux jeux proposés : l’un programmé comme violemment agressif, et l’autre proposant des possibilités interactives de résolution non violente.

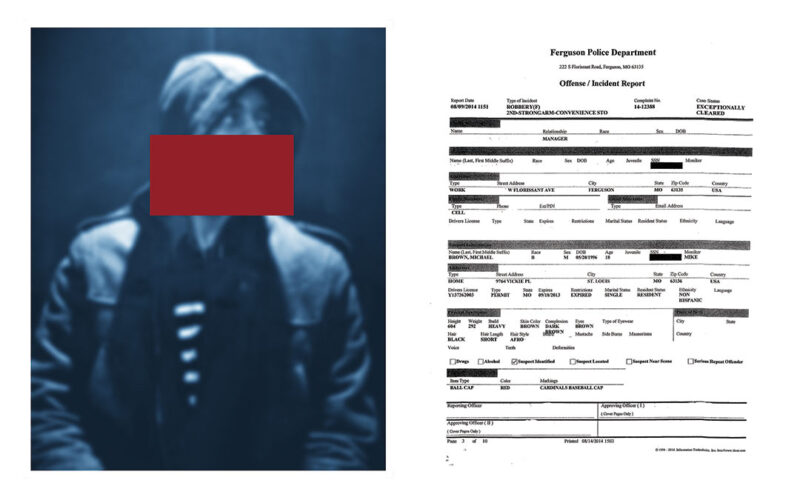

À la CONTACT Gallery, l’exposition plus restreinte de Weems, Blending the Blues3, portait sur la culture afro-américaine actuelle. Ici aussi, de grandes œuvres photographiques proposaient un mélange de tragédie, avec des images de violences policières, mais aussi d’espoir, avec des portraits plus positifs d’artistes noirs, comme Spike Lee et Dinah Washington. « All the Boys » (2016) montrait des photographies de type anthropométrique bleutées agrandies de jeunes Noirs associées à des rapports de police détaillant les attributs physiques, les crimes et les résultats des interactions avec la police : la mort. Weems déconstruit le phénomène pur de la couleur qui a été choisi par les systèmes de pouvoir hiérarchique pour représenter la valeur raciale. La couleur joue sur tous ses sujets, que ce soit avec des blocs rectangulaires de couleurs primaires superposés à leur portrait ou par une teinte complète des images avec des nuances plus douces. Encore une fois, l’opposition de Weems au triste héritage du racisme se manifeste par la violence du jeu binaire du noir/blanc. En diversifiant de manière espiègle la couleur à travers ses sujets, elle rejette les catégories figées imposées par le pouvoir blanc.

La violence documentée au sens large par Weems a déteint en des sujets plus pointus dans d’autres expositions. Les pays occidentaux, les É.-U. en particulier, usent de violence directement dans le monde, par l’invasion et indirectement, par le commerce des armes. Avec le flux continuel d’images violentes dans les médias consommées par les publics occidentaux, nous savons que l’essentiel de cette activité a pour théâtre les régions islamiques. Trois artistes liés à ces conflits par leurs origines et leur pays natal ont choisi de présenter des images alternatives reflétant des expériences plus personnelles et des perspectives critiques.

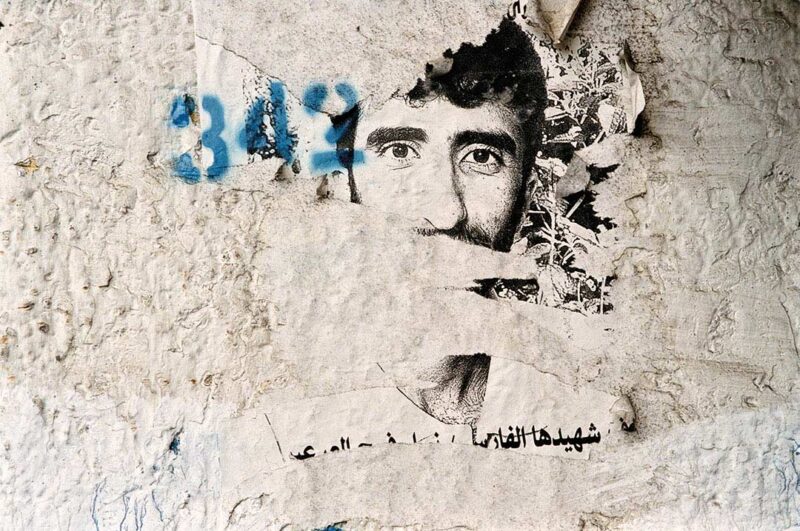

Suspended Time offrait une exposition en techniques mixtes alliant photographies et installations au Prefix Institute of Contemporary Art4. L’artiste Taysir Batniji vit en France, mais, comme d’autres membres de la diaspora palestinienne dans l’impossibilité de rentrer chez eux, son cœur et son œuvre logent toujours à Gaza et sont marqués par la douleur d’avoir perdu des proches, décédés ou déplacés. Au cours de la deuxième Intifada, les photographies des personnes mortes en combattant l’occupation israélienne étaient placardées sur les murs. Une série de dix grandes photographies en couleur, Gaza Walls (2001), témoigne de ces monuments commémoratifs publics. Leurs surfaces picturales, une référence à la transition de Batniji de sa pratique antérieure de la peinture à la photographie, montre des reliquats de visages disparus qui se décomposent doublement sous l’effet des couches de graffitis et d’autres matériels affichés. To My Brother (2012), inspirée par la pratique de dessiner la violence des rues de Gaza et, pour se protéger, d’effacer les dessins, fait également le lien entre dessin et photographie. Pour commémorer son frère qui a été tué par des soldats israéliens, Batniji a tiré des négatifs du mariage de celui-ci, couchant les épreuves sur papier blanc, avant de tracer les contours des participants. Les marques légères, presque imperceptibles créées par la pression de l’instrument de dessin donnent une impression fantomatique, qui rappelle le souvenir, mais aussi la séparation.

Deux autres œuvres s’appuient sur des formats photographiques reconnus, ceux du monde de l’art et du marché immobilier. Watchtowers (2008) revisite la célèbre série typologique de Bernd et Hilla Becher sur les infrastructures industrielles désuètes et, en particulier, leurs « Châteaux d’eau » (1972–2009). L’installation de Batniji reproduit le format des Becher (des petites photographies de structures architecturales en noir et blanc, cadrées, parfaites techniquement et disposées en grille), mais les attentes s’évanouissent au fur et à mesure que les visiteurs remarquent des différences avec les modèles d’origine : ici, des miradors israéliens remplacent les vestiges anodins des châteaux d’eau ; la précision et l’uniformité techniques et esthétiques sont absentes. Non autorisé à retourner à Gaza pour photographier lui-même son sujet, Batniji a fait appel à un Gazaoui qui n’a pu prendre, dans un contexte de contrainte et de risque, que des clichés rapides, flous, imprécis. Les images sont donc marquées du sceau de la propre délocalisation de Batniji.

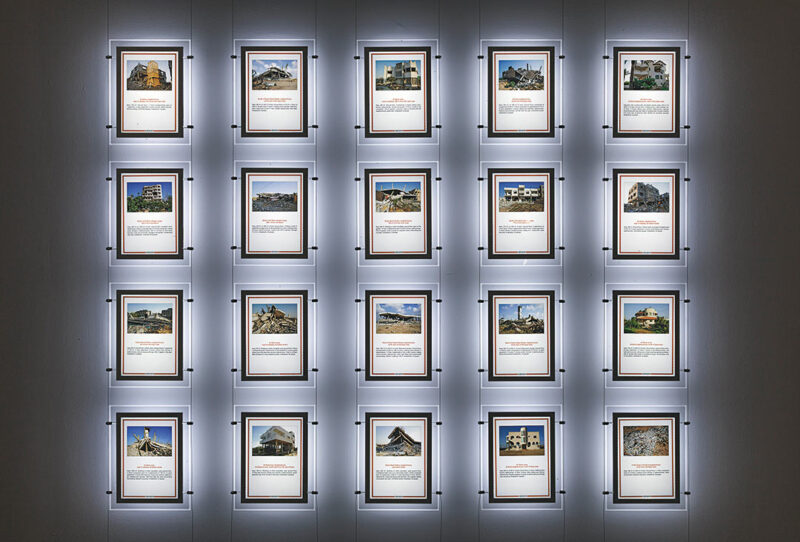

GH0809 (2010) fait également appel à une composition en forme de grille, mais, dans ce cas, à la manière de l’affichage en vitrine d’une agence immobilière, les photographies sont placées dans une structure de cadres en acrylique. Comme avec Watchtowers, les attentes d’une certaine normalité sont déjouées lorsque l’on comprend que les bâtiments à vendre sont en fait des maisons et immeubles de Gaza bombardés, dans la plupart des cas non habitables. Sous les images, de courts textes rédigés dans le style promotionnel d’une description d’agence immobilière donnent des détails comme « Nord du camp de réfugiés d’Al-Shati, à 200 m de la plage. Vue dégagée sur la mer, calme et ensoleillé. Belle exposition, 3 balcons, proche des écoles. Habitants : 22 ». Il va sans dire que les personnes qui résidaient autrefois ici et profitaient de ces plages et de ces vues sont aujourd’hui soit mortes, soit déplacées.

Deux autres artistes combinent dessin de textile moyen-oriental traditionnel, photographie et technologie militaire dans leurs œuvres, en insérant des images dans des tissus aux motifs islamiques. Nevet Yitzha, juive arabe qui vit en Israël, s’identifie à l’histoire diasporique de sa famille à travers les régions du Moyen-Orient, notamment à leurs traditions de tissage. L’exposition d’Yitzha à la Koffler Gallery, intitulée WarCraft5, portait sur les tapis de guerre afghans, une innovation stylistique remontant à l’invasion soviétique. Trois grandes projections murales numériques de tapis richement décorés avec toute une gamme d’équipements militaires animés (chars, véhicules blindés, grenades, fusils et hélicoptères) semblaient à première vue des jeux vidéos inoffensifs, mais en contemplant ces murs guerriers, en voyant et entendant les avions de combat monter en flèche, les sirènes hurler, le largage des bombes et l’explosion des chars dans une flambée soudaine, on pouvait imaginer la terreur et le traumatisme engendrés par une véritable zone de guerre. Juive arabe marginalisée dans un Israël hiérarchisé, Yitzha livre WarCraft comme une critique à peine voilée de l’agression militaire de son propre pays contre ses voisins palestiniens, auxquels elle s’identifie.

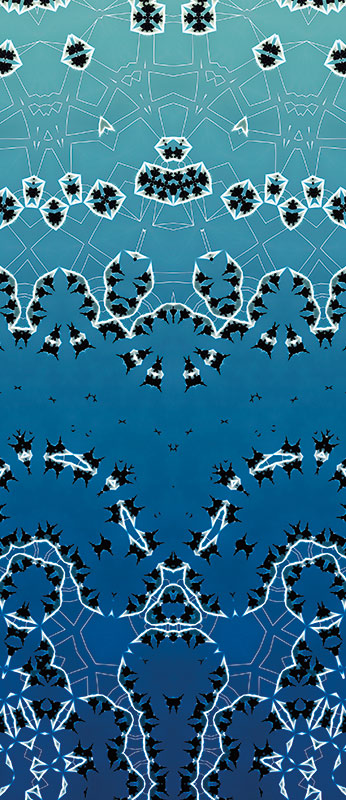

La majorité de l’arsenal militaire mondial de plus en plus sophistiqué provient des pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, qui reçoivent des retombées économiques considérables de leurs contrats de production. Les conséquences meurtrières de ces derniers, cependant, sont souvent le lot des régions du Moyen-Orient. L’artiste canado-iranienne Sanaz Mazinani faisait le lien entre ces univers disparates avec son projet phototextile Not Elsewhere (2019)6. Elle s’est approprié les images numériques d’avions de chasse sur Internet, les a intégrées à des motifs décoratifs inspirés du design arabe et a imprimé les images kaléidoscopiques sur de longues bannières de tissu. Dans des jolies nuances de bleu, de violet et de blanc, elles étaient accrochées, drapées, aux hauts plafonds de l’atrium de l’Aga Kahn Museum. Les dessins légers et aériens faisaient penser à des ciels bleus et des nuages blancs non assombris par des bombes menaçantes.

Nous sommes conscients des déclinaisons de la violence humaine et des traumatismes qui en résultent, mais moins au fait des réactions positives à celle-ci. Subir la violence est une expérience pénible, mais ses conséquences, cicatrices physiques et morales, peuvent être insupportables. À la Hart House de la University of Toronto, une série de photographies, Rwanda Retold: The Enduring Stories of Genocide Survivors7, mettait l’accent sur les efforts courageux de Rwandaises ayant survécu au génocide (entre 250 000 et 500 000 femmes et enfants tutsis ont été agressés) pour faire la paix avec leurs souvenirs de viol, de torture et de mort. Chacun des grands portraits en couleur de Samer Muscati présentant une femme ou un groupe de femmes souriant était accompagné de citations décrivant les détails de leur expérience traumatisante et de leur processus de guérison.

La destruction des corps, des territoires et des sociétés par les guerres et les violences policières est une réalité manifeste, mais on peut également bafouer la vie par la maîtrise des relations spatiales. Un problème de plus en plus aigu, alors que richesse et pouvoir se concentrent dans les centres urbains, est celui des effets du développement, de l’embourgeoisement et du déplacement des populations locales à faibles revenus. Le photographe éthiopien Michael Tsegaye a documenté la destruction de maisons et de collectivités dans sa ville Addis-Abeba pour faire place à des projets immobiliers à capitaux étrangers. Dans son exposition Future Memories8 à la Black Artists Networks Dialogue Gallery, Tsegaye montrait la transformation de la ville : bâtiments élevés, nouvelles constructions et personnes déplacées debout devant leur maison détruite. Il a aussi photographié les cimetières de la ville avant qu’ils soient à leur tour rasés pour laisser place au réaménagement urbain. Dans la culture de Tsegaye, les pierres tombales sont souvent ornées de photographies des disparus. Une série de 20 photographies en couleur qu’il a réalisées de ces images était présentée dans une salle intimiste à l’étage. Tout comme les corps qu’elles commémoraient, elles étaient dans des états divers de ruine et de décomposition. On se souviendra de la réflexion de Roland Barthes selon laquelle les photographies signifiaient la mort. Ces images sont une sorte de mise en abyme funèbre : les corps des sujets, leur dernier repos et leurs photographies sont tous profanés et détruits.

Les différents thèmes, perspectives et approches formelles présentés dans ces expositions CONTACT visaient à sensibiliser le public aux systèmes de pouvoir destructeurs fonctionnant par dommages physiques directs, comme dans le cas des guerres ou de la violence étatique ou, plus subtilement, avec l’objectif de renforcer les hiérarchies sociales et économiques : la destruction par les balles ou par l’assassinat social. Les artistes présentés jouent un rôle important dans la collectivité par leur analyse et leur critique de la violence et, parfois, par leur réponse d’espoir et de résistance.

Traduit par Frédéric Dupuy

2 Organisée par Barbara Fischer et Sarah Robayo Sheridan, l’exposition Heave a été présentée du 4 mai au 27 juillet 2019.

3 Organisée par Bonnie Rubenstein, l’exposition Blending the Blues a été présentée du 1er mai au 27 juillet 2019.

4 L’exposition Suspended Time de Taysir Batniji était organisée par Scott McLeod et présentée au Prefix ICA du 3 mai au 22 juin 2019.

5 L’exposition était organisée par Liora Belford et s’est déroulée du 4 avril au 26 mai 2019.

6 Le projet Not Elsewhere de Sanaz Mazinani a été présenté à l’Aga Khan Museum du 30 avril au 2 juin 2019.

7 Organisée par Sarah Milroy, Rwanda Retold: The Enduring Stories of Genocide Survivors a été présentée du 1er avril au 31 mai 2019.

8 L’exposition Future Memories & Chasms of the Soul: A Shattered Witness de Michael Tsegaye a été présentée à la BAND Gallery du 25 avril au 2 juin 2019.

Jill Glessing enseigne à la Ryerson University et écrit sur les arts visuels et la culture.

[ Complete issue, in print and digital version, available here: Ciel variable 113 – TRANS-IDENTITIES ]

[ Individual article in digital version available here: CONTACT 2019. Violence — Jill Glessing ]