[Été 2021]

John Akomfrah, Vertigo Sea

par Jill Glessing

The Design Exchange Trading Floor, Nuit Blanche, Toronto

2.10.2016

Musée d’art contemporain de Montréal

10.02.2021 – 4.04.2021

La mer, tumultueuse, le ventre qui nous a fait naître, d’où nous nous sommes glissés il y a une éternité. Nous revenons à cette source – pour les traversées, la subsistance, le profit et le plaisir. Même si tant de mystères logent encore sous ces vastes surfaces liquides, nos pulsions anthropocentriques nous poussent à les contrôler et, sans doute, à les détruire.

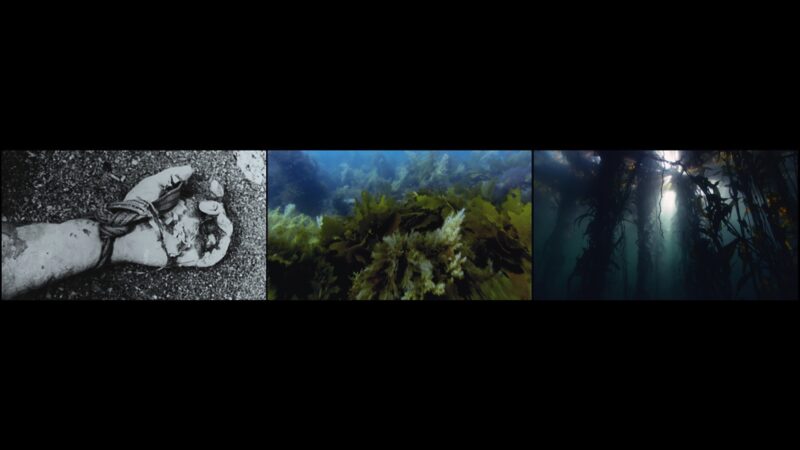

L’essai vidéo à trois canaux Vertigo Sea (2015), de John Akomfrah, propose un environnement immersif en format panoramique, un montage puissant d’images fixes et en mouvement et de son, juxtaposés et superposés. Les mots « Oblique tales on the aquatic sublime » [Récits obliques sur le sublime aquatique], inscrits sur fond bleu uni, ouvrent le film, servant de sous-titre ou de description. C’est le premier texte à ponctuer l’orchestration son-image d’Akomfrah et à contribuer à l’éclectisme thématique du film. Des impulsions acoustiques rythmées, évoquant le tic-tac d’une horloge ou le bruit d’un marteau, accompagnent et renforcent l’idée de « sublime aquatique » ; ici, nous sommes invités à nous projeter dans la longue durée : l’intelligence primale des baleines, les siècles de grande abondance, avant que les humains n’entreprennent leur carnage industriel. Dans l’image centrale du premier triptyque du film, encadrée par deux vues en plongée du grand bleu, une main tient délicatement un réveil. C’est un récit universel : la mer comme espace d’histoire, de beauté et d’abondance qui, façonnée par les forces humaines, devient théâtre de désastre. Ces étendues d’eau, autrefois remplies de vie, sont devenues, au fil de la présence humaine, un cimetière où sont ensevelis nos crimes. Vertigo Sea est un lieu de mémoire pour tous ces gens soumis à l’esclavage, objets de trafic ou poussés à la migration qui y ont transité, ainsi que pour des siècles de pillage de la vie marine.

L’ampleur de l’installation, combinée à l’effet cumulatif d’images saisissantes et troublantes, suscite des réactions de stupeur et d’humilité. Malgré son contenu pour l’essentiel historique, l’œuvre pousse le public à s’interroger sur sa relation contemporaine à la barbarie perpétrée au cœur même et à l’encontre de ce paradis aquatique. Les images de Vertigo Sea proviennent principalement d’archives officielles, notamment celles de l’Unité d’histoire naturelle de la BBC et du British Film Institute ; la bande-son marie une composition obsédante de Tandis Jenhudson et des enregistrements de vagues déchaînées, de cris d’oiseaux tapageurs, de chant grave de baleines et de chansons humaines (chansons de marins ou répertoire lyrique), alors que la narration hors champ emprunte à des écrits littéraires, philosophiques et populaires. Un flux élégiaque sous-jacent de complaintes et de lamentations se construit par accumulation au fur et à mesure que ces éléments se mêlent tout au long du film.

Né au Ghana, l’artiste britannique John Akomfrah a forgé sa démarche créative – montage dialectique inspiré par le réalisateur soviétique engagé politiquement Sergueï Eisenstein – au cours de nombreuses années consacrées à la réalisation de films postcolonialistes militants au sein du Black Audio Film Collective. Vertigo Sea pousse plus loin ces intérêts à travers une perspective critique plus large sur les sphères politique, environnementale et mondiale.

Les références historiques à la tragédie et à la destruction de la mer affleurent encore et encore tout au long du film : la crise contemporaine des réfugiés (l’œuvre a été inspirée par le naufrage en 2007 d’un bateau de migrants en Méditerranée), la traite triangulaire des esclaves africains, où les captifs ne pouvaient échapper au travail forcé en terre coloniale qu’en se noyant dans la mer, les traversées des Britanniques et d’autres nations pour coloniser et exploiter d’autres peuples et régions, le massacre industriel moderne des créatures marines par la pêche à la baleine et pour la consommation humaine, la chasse sportive des ours polaires, le largage dans l’océan de dissidents argentins et autres opposants politiques disparus, l’empoisonnement de l’eau au mercure qui a ruiné la santé des humains, des poissons et des animaux sur la côte de Minamata, au Japon, les essais nucléaires effectués par l’armée américaine sur l’atoll de Bikini, tout cela en partie oblitéré par la beauté et la force prodigieuses de la mer elle-même – boucles aigue-marine géantes de vagues et êtres marins ondoyants.

Les références esthétiques et philosophiques du film couvrent un large éventail de textes imagés et écrits. Comme la mer regorgeait de sinistres trafics au 19e siècle, les artistes romantiques ont peint des scènes de tragédies maritimes. Le Radeau de la Méduse (1819), de Théodore Géricault, montrant des victimes laissées à leur sort par un capitaine incompétent, est revisité dans une séquence récente de bateaux de migrants surchargés sur la Méditerranée. Des scènes reconstituées de corps d’esclaves africains noyés et rejetés sur le littoral font référence à une autre atrocité historique, représentée dans The Slave Ship (1840), de J. M. W. Turner, au cours de laquelle 132 captifs ont été jetés par-dessus bord du bateau de traite Zong pour que le propriétaire du navire puisse toucher l’indemnité d’assurance. Clins d’œil aux tableaux de Caspar David Friedrich exprimant le grandiose, des mises en scène d’Akomfrah montrent des personnages victoriens à l’identité interchangée (homme, femme, noir, blanc, capitaines de vaisseau et amoureux délaissés) contemplant la mer. Parmi les références littéraires, on trouve des citations d’Herman Melville et son roman Moby Dick (1851) et de Virginia Woolf (dont on se souvient du suicide par noyade).

Par cette multiplication de sombres allusions, Akomfrah prend le risque de précipiter ses spectateurs dans la désolation, à l’image des naufrages évoqués ici. Mais ce poids historique est balisé par l’affirmation et par l’illustration, par de multiples exemples, de la beauté majestueuse et de la vie débordante qui s’épanouit encore dans la mer. Traduit par Frédéric Dupuy

Jill Glessing enseigne à la Ryerson University et écrit sur les arts visuels et la culture.

[ Numéro complet, en version papier et numérique, disponible ici : Ciel variable 117 – DÉCALÉ ]